C’est lors d’un colloque organisé par mes collègues de la Eastern Historical Geographers Association que j’ai découvert St. Anthony, à l’extrémité nord de Terre-neuve.D’ailleurs, c’est avec eux que je me rendrai sur les côtes du Labrador.

St. Anthony, population 3 000, est le centre de service de la péninsule septentrionale de Terre-neuve, de la Basse-Côte-Nord québécoise et du sud du Labrador, surtout en ce qui concerne la distribution des soins médicaux.

C’est là l’héritage du Docteur Wilfrid Grenfell, né en Angleterre en 1865, venu au Labrador en 1892 en tant que membre de la Royal Medical Mission, organisme voué à la guérison du corps (soins médicaux) et de l’âme (évangélisation). Constatant les piètres conditions sanitaires et l’exploitation économique des habitants de la côte du Labrador, autochtones comme pêcheurs, Grenfell a consacré sa vie à leur mieux-être. Son oeuvre, basée sur les concepts de foi, d’espoir et d’amour, a jeté les bases du système médical de Terre-neuve et Labrador moderne.

Hormis l’observation d’icebergs, totalement absents cette année, le musée consacré à l’œuvre de Grenfell et sa maison, construite en 1910 et longtemps partagée avec son épouse, la richissime américaine, Anne MacClanahan, sont les principaux attraits touristiques de ce pittoresque village. Avant de mourir au Vermont en 1940, Wilfrid Grenfell s’est vu attribué le titre « sir », d’où le nom du collège à Cornerbrook qui porte son nom : Sir Wilfrid Grenfell College of the Memorial University of Newfoundland.

Author Archives: Dean Louder

Port au Choix : patrimoine français au nord de Terre-neuve

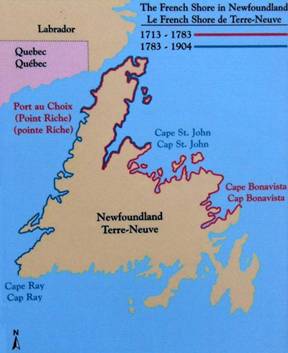

Au cours des XVIe et XVIIe siècles, les Français et Anglais se sont partagé les territoires de pêche au large de Terre-neuve, les Français exploitant les côtes sud ainsi que l’ouest de l’île, les Anglais se concentrant sur la côte est. En 1713, selon les accords du Traité d’Utrecht, les Britanniques et Français ont réglé, à l’avantage des premiers, leurs différends politique et commercial. Terre-neuve appartiendrait dorénavant aux Britanniques, mais les droits de pêche seraient tout de même accordés aux Français sur certaines longueurs du littoral. Ceux-ci étaient autorisés à pratiquer l’été la pêche le long de ce French Shore et à aménager des postes sur la rive pour sécher leur poisson. Toutefois, ils n’avaient pas le droit de s’y installer en permanence.

L’existence de cette « côte française » a empêché les Anglais de fonder des établissements permanents sur la péninsule septentrionale de l’île. En effet, les Français prétendaient qu’ils possédaient des droits exclusifs sur la côte, même s’il leur était défendu de s’y établir. Par conséquent, les Anglais avaient tendance à s’installer ailleurs. Puisque les armateurs français avaient besoin de gens sur place l’hiver pour surveiller leurs installations, peu importe leur origine nationale, quelques Anglais n’étaient que trop heureux de le faire. Aussi, de nombreux marins français, désireux de changer leur vie et de tenter leur chance au Nouveau Monde, ont choisi de déserter sur la côte avant l’hiver, plutôt de quitter.

Ce sont là les gens qui ont donné naissance à Port au Choix qui, n’a aujourd’hui de français que le nom.

Dans sa population de 1 900 habitants, quatre familles:les Billard, Cadet (Cadot), Gaslard (Gaschelard) et Genix (Jenaux ou Gennoix), témoignent de ces racines françaises. Le dernier parlant français de la place, Jos Gaslard, serait décédé en 1981.

À tous les ans, à l’occasion des fêtes de Port au Choix, M. Pierre Mochon, originaire de Cap-de-la-Madeleine, au Québec, animateur et traducteur au centre d’interprétation du site historique de Parcs Canada, résident du village avoisinant de Port Saunders, et seul francophone à 100 km à la ronde (selon ses propres dires), assume le rôle d’ « Oncle Jos » (Gaslard) afin de rappeler l’héritage français de Port au Choix.

Aujourd’hui, au centre d’interprétation de Parcs Canada, l’accent est mis sur la pré-histoire de Port au Choix et sur la présence et le passage des peuples autochtones qui, eux aussi, ont récolté les fruits de la mer si riche.

Retour décevant à la péninsule de Port-au-Port, TN

En juin 1987, dans le cadre de notre cours, Le Québec et l’Amérique française, mon collègue, Eric Waddell, et moi avons emmené nos étudiants en excursion à la péninsule de Port-au-Port, sur la côte ouest de Terre-Neuve, la province la plus anglophone du Canada. La « découverte » au début des années 1970, à la suite de la mise

en application de la loi sur langues officielles, d’une minuscule population de langue française, à Cap-Saint-Georges et à la Grand’Terre, a contribué à légitimer la notion d’un Canada bilingue « from coast to coast ».

Des quelques vingt excursions que nous avons réalisées un peu partout en Amérique du Nord, celle-ci fut certes l’une des plus inoubliables. D’une part, nous avons divisé notre groupe en deux. Le jour de la Saint-Jean-Baptiste, avec les gens de Cap-Saint-Georges, les uns ont monté le cap du sud au nord. Les autres, ont entrepris l’escalade depuis la Grand’Terre dans le sens contraire. Vers midi, au milieu de cette marche de 15 km, nous nous sommes rencontrés sur les hauteurs autour du drapeau fleur de lysé pour chanter, danser et festoyer. D’autre part, certains étudiants ont pu veiller chez Émile Benoît (1913-1992), l’un des grands

violoneux du Canada français. Toutes ces activités ont inspiré l’un des étudiants, Yves Jardon (visage encerclé dans la photo ci-dessus), qui a résumé notre passage de manière poétique.

Péninsule de Port-au-Port

À la Grand-Terre

À l’Anse-à-Canards

À Cap-Saint-Georges

Les amitiés complices des âmes

Aux accents perdus dans l’espace

On débarque et on reste

J’y ai senti le coup des vagues

Dans la gigue de vos pieds

Le chant du monde

Au bout d’une nouvelle terre

Entre à chaque porte

Rencontre une amitié

Les bras ouverts aux mains tendues

Le cœur à cœur a son air

Laisse-toi aller

La grève à galets roule sous les vagues

Une autre musique au vent

Pêcheurs de morues et de homards

Je vous entends chanter

Que la musique vient de la mer

Et quand la mer est partout.

Quelle ne fut pas ma surprise en ce dimanche matin, en me rendant à l’école Notre-Dame-du-Cap, en face de l’église à Cap-Saint-Georges et à la chapelle Sainte-Anne de Grand’Terre, aux heures affichées de la messe de ne trouver personne! Pas moyen de converser avec les amis faits en 1987 afin d’évaluer l’évolution de leur situation. Il faut me fier à l’œil et non à l’ouie.

Je choisis donc de faire le tour de la péninsule dans le sens des aiguilles d’une montre. En 1987, c’était impossible. La route entre Cap-Saint-Georges et la Grand’Terre n’existait pas, d’où l’intérêt de se rendre à pied le 24 juin de l’un à l’autre. La route a été complétée il y a une dizaine d’années sans compromettre les vues spectaculaires sur la mer. À la Grand’Terre, en 1987, il n’y avait aucune école française. Aujourd’hui, il y en a une, le Centre scolaire et communautaire Sainte-Anne. Il s’agit d’un changement majeur, peut-être le plus important. Le cachet du panneau annonçant la route des ancêtres français suggère un plan d’aménagement pour attirer des touristes sur la péninsule. La présence d’une nouvelle auberge à Cap-Saint-Georges, d’un centre de séjour au sommet du cap, à mi-chemin entre les deux villages et d’un sentier patrimonial à Grand’Terre semble confirmer cette hypothèse.

En arrivant ici, après une absence de dix-huit ans, j’avais grand espoir de pouvoir renouer avec les Cormier, les Poirier, les Félix, les Cornecht et les autres afin d’apprendre de nouveau d’eux. Malheureusement, c’était un rendez-vous manqué—surtout de ma faute parce que je n’avais pas donné les préavis nécessaires. Je n’en suis quand même pas parti bredouille. J’ai pu respirer à plein poumon l’air de la mer, me faire étourdir encore une fois par ces paysages époustouflants et me remémorer intensément des moments forts passés ici le 24 juin 1987 avec mes étudiants et nos amis.

Ile Madame : petit coin méconnu de l’Acadie

Île Madame, à peine 15 km de long et 8 km de large (129 km2), située au large du coin sud-est de l’île Cap-Breton, abrite une population de 4 000 habitants dont la moitié est acadienne. L’été dernier, lors du Congrès mondial des Acadiens, l’île a accueilli 1 300 Boudreau, Boudrot, Boudreaux et Boudreault et presque autant de Samson, David et Fougère. Les symboles acadiens sautent aux yeux dans chacun des villages et hameaux aux noms colorés : Arichat, Arichat ouest, Petit de Grat, D’Escousse et Petite Anse Même les poubelles ne sont pas épargnées.

Comme il se doit en Acadie, la cathédrale porte le nom de l’Assomption. Sur un mur sont écrites les paroles de l’hymne régional composé par Paul D. Gallant : « Mon chez-nous c’est l’Acadie, Ma famille, mon village, merveille d’héritage, Acadie que j’aime tant! »

Ici, on ne parle pas d’école française ou d’école francophone, mais plutôt d’école acadienne. Cela doit être comme ça partout en Nouvelle-Écosse où un système scolaire de langue française contrôlé par les francophones n’existe que depuis une dizaine d’années. L’École Beau-port est l’une des quatre écoles faisant partie du Conseil

scolaire acadien provincial à se situer dans la partie nord de la province, les autres se trouvant à Chéticamp, Sydney et Pomquet. De l’extérieur, l’école Beau-port ressemble à un vaste hangar, ce qui m’a été confirmé par la suite. Avant de devenir l’école acadienne de la place, il était question que l’édifice soit condamné à cause de la désuétude et de la moisissure. Au pouvoir, les Libéraux avaient promis une nouvelle école acadienne à Petit de Grat. Celle-ci devait avoisiner le centre communautaire, La Picasse, inauguré en 1997. Les Conservateurs,

vainqueurs aux élections et encore au pouvoir aujourd’hui, ont préféré construire une nouvelle école anglaise à Louisdale et « retaper » le « hangar » pour les francophones. Malgré la vétusté des lieux, Mme Fougère et ses confrères concierges les gardent impeccables. À la suite de trente-cinq années de service aux écoliers de la province, Mme Louise Boudreau-Marchand prendra sa retraite cette année,. Militante de la première heure et ardente défenseuse du français, elle enseigne l’anglais à l’école Beau-port.

En Ontario français, il est certain que les gens auraient offert une résistance tenace devant la décision du gouvernement de leur refiler une école usagée et usée. Du moins, c’est là l’opinion de la Franco-Ontarienne, Mme Lacroix-Samson, qui a succédé en 2000 à son conjoint, Yvon Samson, comme directrice de la Picasse. En Ontario français, comme en témoigne le refus de la population franco-ontarienne d’accepter la décision du gouvernement de fermer l’Hôpital Montfort, la tradition de résistance est bien ancrée dans les moeurs. Telle n’est pas le cas chez les Acadiens de la Nouvelle-Écosse pour qui le drame de la Déportation se joue encore de nos jours.

Un peu comme à Fredericton, la construction d’une nouvelle école aurait sûrement contribuer à assurer le succès du Centre culturel, construit il y a dix ans au coût de 3 500 000$. Aujourd’hui, il exige les déboursées de 80 000$ par année pour le chauffer et l’éclairer. Le Centre est beau, fonctionnel et bien administré. Les 2 000 Acadiens de l’île sont choyés et les anglophones jaloux! Mais sont-ils assez nombreux et suffisamment convaincus de la valeur de leur langue et de leur culture pour le faire marcher à long terme? Déjà le taux de vacance inquiète.

Qu’y a-t-il dans ce centre? Des bureaux bien sûr pour les sept personnes qui y travaillent, un centre de francisation pour accueillir des enfants du pré maternel, une grande salle de spectacle (avec estrade) et de banquet, une cuisine industrielle, la bibliothèque municipale et une boutique aménagée à la mémoire de Ronald Landry (dit Gonzague), artiste local décédé récemment dans la fleur de l’âge. La magnifique fresque qui orne le coin de la boutique est de lui.

Pubnico, la baie Sainte-Marie, Pointe de l’Église, Digby et Grand Pré, pour diverses raisons, tous des lieux « acadiens » jouissant d’une bonne côte de reconnaissance des Québécois qui voyagent dans le sud de la province. Au nord, Chéticamp, sur la Piste de Cabot, et la forteresse de Louisbourg sont relativement bien connus. Et Île Madame? À l’écart et méconnue, mais si jolie, si douce, si agréable.

Des Louisianais chez eux à Beaubassin

Beaubassin, fondé par des colons de Port-Royal en 1672, n’existe plus depuis 250 ans. À la place, le Nova Scotia Welcome Centre. Quelle ne fut pas ma surprise d’y tomber en pleine commémoration de Jean-Jacques Mouton, chirurgien, né à Marseille vers 1689, marié à Port Royal en 1711 et établi à Beaubassin avec sa famille vers 1725.

C’est un parent de la onzième génération, Monsieur Paul S. Martin, de Lafayette, en Louisiane, qui venait tout juste de dévoiler ici même la plaque célébrant la vie de ce pionnier acadien responsable de l’établissement de l’illustre lignée des Mouton louisianais. M. Martin, 84 ans, accompagné de son épouse, son fils et sa bru, réalisait son

vingt-et-unième retour au pays de ses ancêtres. « Autrefois, je venais en auto, mais l’âge a eu raison de moi… », dit-il à regret. « I’m at home here, you know », poursuit-il avec conviction.