Selon l’entrée du 3 juin dans ce carnet, un cimetière peut cacher bien des surprises. J’en ai encore eu la preuve aujourd’hui en me rendant au cimetière Mont-Hermon à Sillery, lieu qui recèle l’histoire des Anglais de Québec à partir de 1848.

En fait, c’est au printemps de cette année que des hommes d’affaires, des marchands et des constructeurs de navires de foi protestante et de langue anglaise convoquent une assemblée publique pour discuter de la possibilité d’aménager, en milieu rural, un cimetière pour recevoir le trop-plein de celui de la ville, situé sur la rue Saint-Jean, autour de l’église St. Mathew’s (aujourd’hui bibliothèque municipale). À l’aide de John Gilmour, la Quebec Protestant Cemetery Association fut créée. Sous la présidence de George O’Kill Stuart, l’association réussit rapidement à amasser les fonds nécessaires à l’achat du terrain. L’année suivante le nom d’une montagne biblique située à la frontière du Liban et de la Syrie dont une partie du versant méridional se trouve aujourd’hui sous contrôle israélien est choisi: Mount Hermon Cemetery.

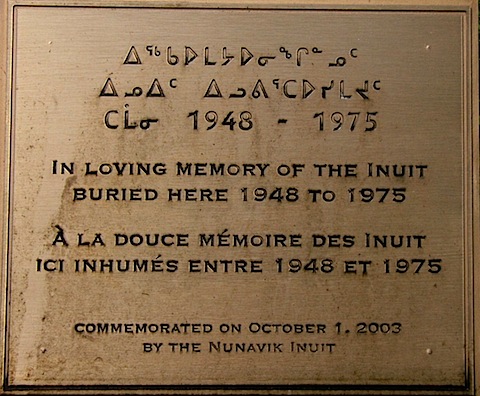

Louis-Jacques Dorais, ami de longue date and professeur d’anthropologie à l’université Laval, m’a servi de guide pour découvrir aux marges des secteurs Y et Z (coin sud-ouest) de ce vaste espace vert aux arbres bicentenaires le monument érigé en 2003 à la douce mémoire des Inuit inhumés ici entre 1948 et 1975. Il s’agit d’un simple inuksuk, visible aussi de la côte de l’Église si le passant sait où fixer le regard. On estime à une trentaine le nombre d’Inuit décédés à Québec lors un séjour à l’hôpital Laval pour recevoir des soins—le plus souvent pour la tuberculose. À partir de la signature de la convention de la Baie James en 1975, la situation a changé. Le Conseil régional de la santé et des services sociaux formé à l’époque, auquel participaient les Inuit eux-mêmes, exigeait dorénavant le rapatriement de ceux et celles décédés dans les hôpitaux du Sud.

À quelques mètres seulement de l’inuksuk se trouve la pierre tombale de Meetook, maman bien aimée de Mossee Lewis. De cette pierre, on peut déduire que Meetook venait peut-être de l’ïle de Baffin, de Davis Inlet ou d’ailleurs. Chose certaine, elle n’était pas du nord du Québec. Comment savoir? C’est que devant la difficulté d’épeler le nom des gens du Grand-Nord, le gouvernement fédéral créa un système de nommer qui attribuait tout simplement à chaque Inuit un chiffre identitaire et un code alphanumérique correspondant à sa région d’origine. Pour le nord québécois, deux provenances étaient possibles, les régions E-8 et E-9. Lors des rencontres entre représentants du gouvernement et Inuit, ces derniers devaient porter un collier arborant chiffre et code, ce que l’on appelle communément dans le langage des forces armées en temps de guerre un « dog tag ».

L’accès au monument Inuit se fait mieux par le Parc des voiliers, où il y a une entrée piétonnière, et non par le Chemin Saint-Louis. En fait, cette parcelle faisait autrefois partie du cimetière, mais en 1964, l’Association du cimetière Mont-Hermon en a fait don à la ville de Sillery. Pour moi, ce tout petit parc a une signification disproportionnée à sa superficie. À tous les deux ans environ, entre 1972 et 1990, l’année de la mort de ma mère, mes parents venaient à Québec nous rendre visite. Jacasseuse ma mère, elle se frustrait vite à Québec en raison de la barrière linguistique. Habituée à parler à tous et à chacun, elle était parfois convaincue qu’il y avait ici une conspiration contre elle. Rien de mieux pour la calmer qu’une promenade du Chemin Gomin (chez nous) au Parc des voiliers. « C’mon, Bert, let’s take a walk », disait-elle à mon père en lui prenant par la main. Seuls, assis sur ce banc faisant face au fleuve, ils regardaient passer pendant de longs moments le trafic fluvial tout en admirant le paysage et la silhouette de la ville de Québec.