En dirigeant mes pas vers Little Rock, capitale de l’Arkansas, afin de rencontrer un vieil ami, Robert Bonnemort, qui m’attendait en fin de journée, j’ai arrête à Hot Springs : Boyhood Home of William Jefferson Clinton. C’est ce qui est écrit sur un panneau installé à l’entrée de cette ville de 30 000 habitants. Toutefois, ce n’est pas le président Clinton qui m’attire. Non, c’est la présence d’un phénomène géologique plutôt rare : des sources thermiques en grande nombre sur un territoire assez restreint. En marchant sur le large et long trottoir en brique rouge (Grand Promenade) qui longe la rue Central, on reste bouche bée devant la kyrielle de sources d’eau chaude, chacune échappant de la vapeur vers le ciel. Au cœur de la ville, les gens viennent de près et de loin remplir leurs bouteilles de cette potion « magique »

L’eau thermique est la raison d’être de la ville. Depuis 170 ans, les gens s’y baignent dans ses eaux « guérisseuses ». Le phénomène a donné lieu aux années 1930 à l’érection de grands édifices comme l’Hôtel

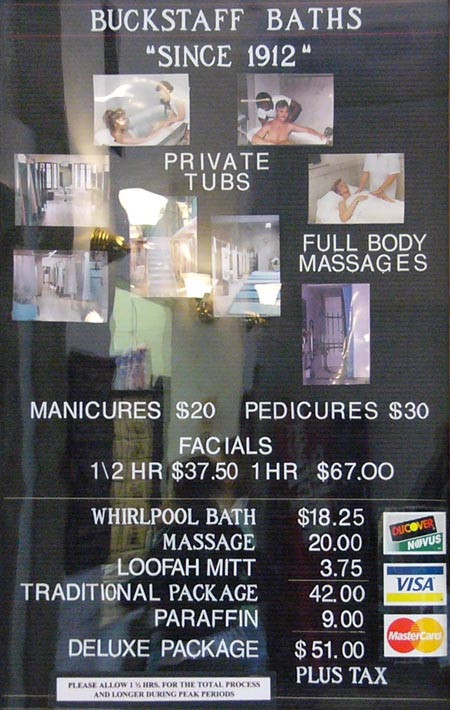

Arlington et le Centre des soins thermiques. Sur l’artère principale de la ville, la Centrale elle-même, se trouve Bath House Row, comportant une demi-douzaine de bains publics. Construits, eux aussi, pendant l’âge d’or du bain (1911-1939), les uns en style victorien, les autres en style art déco, les bains surprennent par leur élégance et flamboyance. Dans la période d’après guerre, un marché en déclin et des problèmes résultant de l’utilisation de l’amiante comme isolant ont obligé la plupart d’entre eux de fermer leurs portes. Aujourd’hui, il n’y en a qu’un qui fonctionne, le Buckstaff dont la quantité d’amiante respectait, paraît-il, les nouvelles normes fixées par el EPA

(Environmental Protection Agency). Le Fordyce abrite depuis peu le Centre d’interprétation du parc national Hot Springs. Le Ozark et le Quapaw sont en rénovation et reprendront prochainement leurs anciennes fonctions dans un cadre nouveau.

À la suite de deux promenades, l’une pour observer les sources thermiques et l’autre pour me renseigner sur la quarantaine de notables de l’Arkansas qui figurent au Walk of Fame, je me suis senti près à vivre, au Buckstaff, l’expérience du « bain traditionnel ».

Je n’ai pas regretté, mais au prix que cela coûte, je n’y retournerai pas de sitôt.

Author Archives: Dean Louder

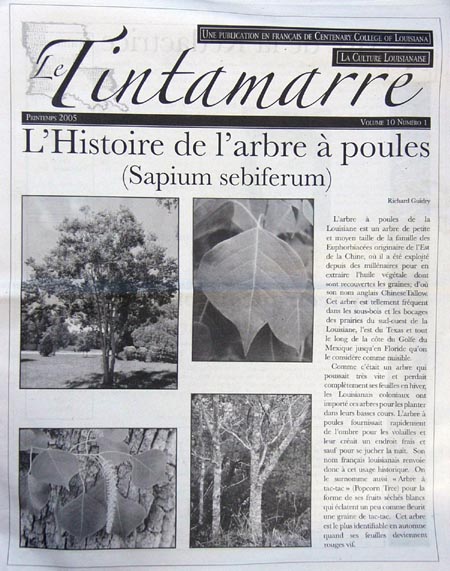

Préserver le patrimoine français en Louisiane anglophone : Centenary College

Au collège Centenary de Shreveport (1 000 étudiants et étudiantes), à plus de 200 km au nord de l’Acadiana, j’ai rencontré un moine. Non, pas un moine dans le sens classique du terme, mais un homme qui se consacre à la préservation du patrimoine français de la Louisiane. Pour le faire, il fait le travail d’un moine. Il s’agit de Monsieur Dana Kress, professeur de français au Collège Centenary. Originaire du Tennessee, M. Kress, seul professeur de

français du collège, occupe son poste depuis seize ans. À tous les trimestres, il donne quatre cours. Donner huit cours par année, ce n’est pas une sinécure, je vous assure. Qui plus est, aidé de quelques étudiants et étudiantes du premier cycle, il publie trois fois l’an Le Tintamarre, journal culturel de langue française. Il réalise

également un travail d’édition majeur sur les œuvres franco-louisianaises depuis longtemps épuisées. Pour ce faire, Kress a fondé en 2000 la seule presse de langue française aux États-Unis, Les Éditions du Tintamarre. Ne trouvant pas normal que les auteurs et poètes louisianais se voient obligés de publier à Moncton ou à Montréal en non dans leur propre pays, il rêve de pouvoir publier un jour chez Tintamarre leurs textes et poèmes. Évidemment, les ressources manquent. Récipiendaire d’une seule subvention depuis sa fondation (un octroi de 37 000$ de la part du Louisiana Endowment for the Humanities), la Maison fonctionne surtout sur une base de bénévolat.

Grâce aux efforts de Kress et son équipe de bénévoles, plusieurs ouvrages ayant marqué la littérature louisianaise du 19e siècle sont aujourd’hui accessibles à prix raisonnable : (voir http://www.centenary.edu/french/louisiane.html). À titre d’exemple, prenons L’habitation Saint-Ybars d’Alfred Mercier, publié en 1881 et réédité chez Tintamarre en 2003.

Qui était Alfred Mercier?

Médecin et écrivain dont la carrière représente le point culminant de la littérature créole. Alfred Mercier naquit le 3 juin 1816 à McDonoghville. Après avoir passé une partie de sa jeunesse en voyage en Europe, où il fréquenta des milieux romantiques et progressistes, Mercier et sa famille se rendirent à la Nouvelle-Orléans. Là, il gagna sa vie grâce à la pratique de la médecine. En même temps, il s’implique dans le milieu littéraire franco-louisianais. En 1875, il fonda l’Athénée louisianais, organisme voué à la promotion de la langue et la culture françaises. En plus de L’habitation Saint-Ybars, il publiera par la suite La fille du prêtre (1877), Émile des Ormiers (1886), Fortuna (1888) et Johnelle (1891), ainsi qu’une étude sur la langue créole en Louisiane.

Des extraits qui suivent tirées de L’habitation de Saint-Ybars illustrent la richesse de ses écrits et sa maîtrise du français et du créole :

—to bon toi, lui dit Mamrie; to oté li so laliberté é to oulé li contan. Mo sré voudré oua ça to sré di, si yé té mété toi dan ain lacage comme ça.

—Mété moins dan ain lacage! S’écria Démon sur le ton de la fierté indignée; mo ré cacé tout, mos ré sorti é mos ré vengé moin sur moune laïe ki té emprisonnin moin.

—Ah! Ouëtte, tou ça cé bon pou la parol, répliqua Mamrie; si yé té mété toi dan ain bon lacage avé bon baro en fer, to sré pa cacé arien; to sré mété toi en san, épi comme to sré oua ça pa servi ain brin, to sré courbé to latéte é to sré resté tranquil comme pap là va fé dan eune ou deu jou …

—Le malheureux pape, brisé de fatigue était affaissé, sur ses pattes; sa poitrine se gonflait douloureusement; ses yeux noirs étincelaient de colère. Sa femelle, réfugiée dans un coin, faisait entendre de petits cris plaintifs. Après un moment de silence, Démon dit : « Mamrie, ga comme fumel là triste ».

—Cé pa étonnan, répondit la bonne négresse, lapé pensé à so piti! Yé faim, yapé pélé yé moman; mé moman va pli vini; cé lachouette ou kéke serpent ka vini é ka mangé yé

Démon devint pensif…

Dana Kress et son équipe se rendent compte aussi de la pénurie de matériel pédagogique en français à la disposition des enseignants qui travaillent dans les nombreux programmes d’immersion qui ont vu le jour en Louisiane depuis quinze ans. Avec les maigres ressources dont ils disposent, ils ne peuvent faire que ce qu’ils peuvent faire. Le Louisiana Department of Education n’a pas assez de ressources de langue française non plus. Quel beau champ d’action que cela pourrait être pour l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)! Quel beau champ d’intervention pour de nombreux organismes gouvernementaux et paragouvernementaux québécois! Pourrait-on oser espérer un partenariat entre une maison d’édition québécoise et les Presses du Tintamarre. Un tel accord encouragerait la création littéraire en Louisiane et faciliterait la diffusion de produits culturels dans les deux sens, au Québec et en Louisiane.

5e Temps d’arrêt : La belle famille, Shreveport, LA

La belle-mère, Bonne Kase : malgré ses nombreuses infirmités, une femme de grand courage et de foi inébranable.

…et ses enfants : Billie, Mike, Barbara et Donna.

N.B. Mme Kase est décédée le 23 janvier 2006.

L’univers de Dave Robicheaux : Nouvelle-Ibérie, LA

Contrairement à tous les autres États des États-Unis qui sont découpés en comtés, la Louisiane, de par sa tradition française, est divisée en soixante-quatre paroisses. L’une des plus extraordinaires de point de vue de l’histoire, de la géographie et de la littérature contemporaine, est la paroisse d’Ibérie, avec son chef lieu, la Nouvelle-Ibérie.

Historiquement, cette ville de 32 000 habitants, fondée en plein milieu du régime espagnol (1779), partage les trois cultures française, hispanique et anglo-américaine. Géographiquement, sa forme curieuse lui donne accès à plusieurs bayous et au vaste marécage de l’Achafalaya. Toutefois, comme à Saint-Martinville et à Pont-Breaux, c’est encore le bayou Têche qui est à l’origine de sa raison d’être. Lieu de passage et destination des gens en provenance de la Nouvelle-Orléans à l’époque du bateau à vapeur, la Nouvelle-Ibérie est encore de nos jours un lieu de passage important pour le commerce. Les barges chargées de cargo, poussées et conduites par un bateau-remorque, montent et descendent le Têche.

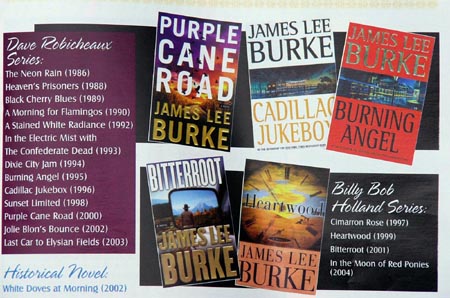

Cette fois-ci, ce qui m’a attiré à la Nouvelle-Ibérie est l’œuvre littéraire de James Lee Burke que (http://www.jamesleeburke.com/). Considéré aux États-Unis comme le « Faulkner du roman policier », Burke a créé le personnage de Dave Robicheaux, vétéran de la guerre au Vietnam, shérif, pêcheur et trappeur à ses heures. Tout en s’occupant de sa fille adoptive, Alafair, orpheline depuis la mort tragique de sa mère, Robicheaux, le plus souvent secondé par son ami, Cletus Purcell, détective privé, combat les forces maléfiques et criminelles qui se déferlent sur le sud de la Louisiane—depuis la Nouvelle-Orléans jusqu’à dans les profondeurs des bayous des paroisses d’Ibérie et de Saint-Martin.

Les activités de justicier de Robicheaux l’emmènent à l’occasion au Palais de justice de la Nouvelle-Ibérie. Le creux dans son estomac l’emmène très souvent chez Victor, cafétéria populaire située sur sa rue principale.

L’œuvre riche et abondante de James Lee Burke est incontournable pour qui aime le genre « roman policier » et pour quiconque désire savourer, par la lecture, les couleurs, mœurs, goûts et odeurs du Têche moderne. Je dirais même que l’œuvre de Burke devient incontournable pour ceux et celles qui s’intéressent à la Franco-Amérique parce que l’auteur réussit, à son insu probablement, à faire un lien entre la Louisiane française, d’une part, et le Montana métis et amérindien, d’autre part. En partageant son temps entre la Nouvelle-Ibérie, sa résidence principale, et Missoula, au Montana, sa résidence secondaire, Burke s’imprègne de la culture des deux endroits. Il capte l’esprit des lieux et montre en quoi ce qui les caractérise est à la fois particulier et universel.

Un retour sur le disc golf au Parc Girard, Lafayette, LA

Le 30 novembre 2003, j’ai rencontré John Botamer et j’ai découvert le disc golf. Depuis, je n’ai plus entendu parler de ce sport. Aujourd’hui, au Parc Girard, au cœur de Lafayette, après avoir observé les petits enfants se balancer et glisser ou nourrir les nombreux canards, les ados jouer aux fléchettes, les plus vieux jouer au croquet et les Afro-Américains, surtout, jouer au basket, j’en ai eu une leçon. Elle m’a été servie par James Troyanowski, 22 ans et détenteur de plusieurs records dans sa discipline (voir www.acadianaparkdiscgolf.com/). L’objet qui nous sépare dans la photo n’est pas une poubelle. Non, il s’agit bel et bien du « trou » dans lequel le joueur cherche à lancer son disque. Comme tout bon golfeur, James, qui joue au disc golf depuis 11 ans, est capable de l’envoyer

dedans en moins de « coups » que la normale établie par les dessinateurs du parcours. Sans le moindre effort, il peut, avec son « driver », lancer son disque jusqu’à 135 mètres. Pour les lancers plus courts, il change de disque. Il avoue ne jouait qu’avec trois ou quatre disques lors d’un match, tandis que ses adversaires peuvent en employer jusqu’une quinzaine.

James est aussi l’un des rares Louisianais de son âge à faire du vélo. Chez lui, dans la vieille maison ayant appartenu à son grand-père, remplie d’instruments de musique, de CD, d’un vieux tourne-disque, d’une vielle radio, d’une ancienne distributrice de Coca-Cola, d’un ordinateur portatif et de quelques chats se trouvent attachés au plafond, comme des chandeliers, une demi-douzaine de vélos, tous en excellent état. Bon mécanicien, James les

entretient lui-même et s’en sert régulièrement. Combien de fois, me suis-je fait dire ici et au Texas que la bicyclette est un jouet pour enfants? À 15 ou 16 ans, une fois son permis de conduire obtenu, on ne pédale plus, on « drive »! Et cela paraît dans le paysage de ce pays plat. Point de pistes cyclables et peu d’accotements suffisamment larges pour permettre aux cyclistes de circuler en sécurité.

Devant un tel spécimen aux allures libérales, car c’est une personne très écolo-granola dans son approche à la vie et un jeune possédant, de toute évidence, une conscience sociale bien développée et un perron peint en couleurs psychédéliques, j’étais convaincu d’être tombé sur un disciple des Kennedy, un admirateur du Flower Power, un adepte du Peace & Love.

Je me suis royalement trompé! À ma question « Pour qui as-tu voté en novembre dernier? », il m’a fièrement répondu, « pour Président Bush bien sûr. Je compte un jour avoir beaucoup d’argent et j’aime bien les réductions d’impôt qu’il nous offre! »

Ouf!

Dans un autre coin du Parc Girard, je suis arrivé face à face avec un vieil ami ou était-ce plutôt un ennemi, James Domengeaux, président et fondateur en 1968 du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL).

En 1978, habitant temporairement la Nouvelle-Orléans, j’ai eu l’audace de critiquer le CODOFIL de ne pas faire grand-chose pour appuyer les milliers de francophones qui demeuraient sur la rive ouest (droite) du Mississippi à Gretna, à Harvey, à Marrero et surtout à Westwego.. La critique n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Monsieur Domengeaux m’avait déjà rencontré lors de mon passage à Lafayette et n’appréciait guerre qu’un outsider dise de telles choses. Piqué au vif, il a tout de suite passé aux actes, organisant à Westwego une soirée CODOFIL à laquelle furent conviés de nombreux gens d’affaires cadiens de la rive droite dont Elwyn Nicholson, propriétaire de la chaîne d’épiceries Nicholson & Loup. Celui-ci m’avait souvent présenté à ses clients francophones. Ce soir-là, il m’avait invité à l’accompagner.

La soirée tirait à sa fin. Les gens avaient bien mangé et bien bu. La salle se vidait. Fier d’avoir un ami du Canada qui parlait français et qui appuyait le Mouvement français en Louisiane, Elwyn m’a conduit auprès du chef. « Jimmy, dit-il en anglais, j’aimerais te présenter mon ami du Canada, Dean ». Passant les yeux d’Elwyn à moi à Elwyn, il rétorqua—toujours en anglais—« Ça c’est un ami à toi? Tu pourrais faire mieux. Lui, c’est un enfant de chienne! »

Elwyn est resté bouche bée. Moi itou! James Domengeaux a quitté en trombe la salle enfumée. Jusqu’au aujourd’hui, nous ne nous étions plus jamais rencontrés :

PEACE, Jimmy!