À plus d’un titre, Angola est un cul-de-sac! Entourée sur trois côtés par le Mississippi, elle se trouve au bout de la route 66. Cette prison à sécurité maximale loge 5 200 hommes. Soixante-trois pourcent d’entre eux y mourront. Quatre-vingt-douze d’entre eux sont condamnés à mort et attendent leur exécution près de l’entrée de la prison dans un imposant édifice baptisé simplement « Death Row » . Chaque détenu à Angola qui décède et dont le corps

n’est pas réclamé par la famille ou des amis—et il y en a beaucoup selon le directeur adjoint de la prison que nous avons rencontré au musée—se verra conduire au cimetière d’Angola dans un cercueil en bois, à bord d’un corbillard tiré par des chevaux, les deux de fabrication carcérale.

Depuis sa transformation en prison à la fin du 19e siècle jusqu’aux années 1970, la « ferme », sobriquet qui lui est attribué parce qu’autrefois une plantation de 18 000 acres travaillée par des esclaves d’origine angolaise et parce qu’encore travaillé de nos jours par des détenus rémunérés selon un taux horaire de quatre sous, a eu la réputation d’institution carcérale la plus violente et la plus sanguinaire des États-Unis. Soixante-dix-sept pourcent des « fermiers » sont Afro-Américains. Trente-neuf pourcent des « fermiers » vient de la Ville (Nouvelle-Orléans). Leur moyenne d’âge de 37 ans est plus élevée que la moyenne nationale de la population incarcérée. La vaste majorité d’entre eux sont des récidivistes, incapables, selon l’adjoint au Directeur, de fonctionner en dehors des murs couronnés de fils à rasoir. Tous habitent des cellules grandes comme un timbre de poste, meublé le plus modestement possible! Avant d’être mis au rancart en 1991, quatre-vingt-sept condamnés à mort avaient poussé leur dernier soupir assis dans une chaise électrique portant le non de « Old Sparky ». Depuis 1991, la chaise électrique est remplacée par une technique d’exécution « plus humaine » : la piqure létale.

D’ailleurs, une version de l’exécution à Angola en 1989 de Patrick Sonnier (Sean Penn), appuyé spirituellement et moralement par Sœur Helen Préjean (Susan Sarandon), porte-parole américaine contre la peine de mort, fut filmée à Angola et portée au grand écran en 1995 sous le titre Dead Man Walking. Plusieurs autres films hollywoodiens à succès rappellent la notoriété de la prison d’Angola : Out of Sight, mettant en vedette George Clooney (1998), The Green Mile avec Tom Hanks (1999) et Monster’s Ball avec Halle Berry (2001).

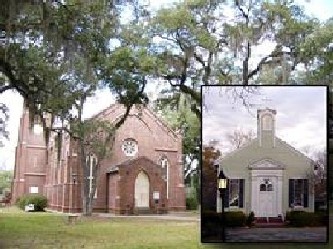

À trente kilomètres de l’Enfer se trouve le Paradis : St. Francisville avec ses chênes massifs et majestueux, ses belles églises, son cimetière mystérieux et son palais de justice classique. Située sur une légère butte dominant le

Mississippi, cette petite ville de 1 800 habitants, fondée en 1785 sous le régime espagnole, sert largement de village-dortoir à une classe aisée et professionnelle se déplaçant à la capitale, Bâton Rouge, pour le travail. En grand nombre, les autres habitants prennent le traversier pour occuper des postes au central nucléaire, situé sur la rive droite à New Roads ou, comme disent les Cadiens, « les Chemins neufs ». En traversant le Mississippi entre St. Francisville et New Roads, le voyageur entre dans la paroisse de la Pointe coupée, en marge orientale de l’Acadiana. Ce triangle territorial, désigné ainsi en 1971 à des fins touristiques, comprend environ le tiers du

territoire de l’État de la Louisiane. Aujourd’hui, le terme est entré dans le langage de tous les jours. Il s’agit d’une façon élégante de dire dans les deux langues officielles de Louisiane ce qui se disait autrefois en une seule langue : Cajun Country.

Author Archives: Dean Louder

Le streetcar de l’avenue Saint-Charles, Nouvelles-Orléans, LA

Des streetcars rendus célèbres par le film, A Street Car Named Desire, tourné en 1951 et mettant en vedette un jeune Marlon Brando, il n’en reste qu’un, celui de l’avenue Saint-Charles (7101). Ces trente-quatre magnifiques voitures, fabriquées en 1919 en Caroline du Nord, continuent à transporter des Orléaniens et des touristes sur une distance de quinze kilomètres, depuis la rue Canal—aux abords du Vieux-Carré—à l’avenue

Carrollton—au-delà du Garden District, de l’université Tulane et du parc Audubon, vaste espace vert, aménagé en 1884 à l’occasion de l’Exposition mondiale du coton. Il s’agissait, en fait, d’un événement charnière dans l’histoire culturelle et économique des États-Unis, car il signalait au monde entier un retour à la normale de cette ville située à l’embouchure du Mississippi. Après de longues années d’occupation par les Forces du Nord, pendant la Guerre civile, et de reconstitution de ses propres forces vives, après la guerre, la Nouvelle-Orléans pouvait de nouveau s’afficher « open for business ».

À peine une semaine après le dernier défilé du Mardi gras 2005, les passagers et un conducteur attentif peuvent encore observer des vestiges de la grande célébration. Ce jour-là, des millions de fêtards se massaient le long de l’avenue Saint-Charles pour crier, chanter et attraper des colliers colorés lancés par milliers des mains de personnages déguisés et animés se faisant parader à abord d’innombrables chars allégoriques.

Si je devais faire une seule suggestion aux visiteurs de la Nouvelle-Orléans, ce serait de payer le tarif de 1,25$, en monnaie exacte, et de faire un voyage aller-retour sur le parcours du streetcar de l’Avenue Saint-Charles.

Le samedi matin au Café des amis, Pont-Breaux, LA

À 20 kilomètres en amont de Saint-Martinville, situé, lui aussi, sur le Bayou Teche se trouve le pittoresque village de Pont –Breaux. Tout près du pont, pas loin du croisement des rues Van Buren (ancien président des États-Unis) et Domengeaux (défunt président et fondateur du Conseil pour le développement du français en Louisiane), un vieil édifice charmant vibre à tous les samedis matin aux sons des musiques cadienne ou zydeco. C’est le Café des amis. Aujourd’hui, Corey Ledet et son zydeco band y mettent de l’ambiance.

Afin de s’assurer une place à table pour prendre un copieux déjeuner, il faut arriver de bonne heure. Pour danser, le problème ne se pose pas. Il y a toujours de la place sur la piste pour un couple de plus!

Les gens de passage, comme M. Laflamme et Mme Martineau, de Thetford Mines, au Québec, ont pu goûter à l’hospitalité cadienne.

Le culte d’Évangéline à Saint-Martinville, LA

Évangéline is alive and well in south Louisiana, mais elle parle anglais asteur! En fait, du 10 au 14 février, on fête à Saint-Martinville la héroïne acadienne et son père, le poète américain, Henry Wadsworth Longfellow. Grâce à un projet conjoint de la Commission de tourisme de la paroisse de Saint-Martin, du Centre d’héritage acadien et du club Rotary de la région qui marque en même temps ses 100 ans d’existence, de nombreuses activités ont été organisées. La première réunissait, sur les rives du Têche Françoise Paradis, de Frenchville, dans le nord du Maine, et auteure d’Évangeline : A Tale of Acadie, publié récemment sur la figure mythique, et Layne Longfellow, parent lointain du célèbre poète. En plus de présenter son livre, Mme Paradis a monté une exposition de plus 200 images d’Évangéline dont le vernissage se poursuivra au Mémorial des Acadiens jusqu’à la fin du mois de mars. Accompagné d’une douce musique, M. Longfellow a séduit l’auditoire en faisant lecture, de sa belle voix, des poèmes de son illustre ancêtre, tout en racontant sa vie.

Au lendemain après-midi, au moment de la deuxième activité, en présence de nombreux dignitaires réunis pour l’occasion sous les solides branches du chêne d’Évangéline—le juge Béliveau et le père Léger notamment—les organisateurs passent au dévoilement d’un nouveau buste de Longfellow, sculpté par M. Freddie Decourt de la Nouvelle-Ibérie.

Transportée sur les lieux pour les circonstances, la magnifique sculpture d’Évangéline au jardin (Evangeline Garden Sculpture), réalisée, à la demande de Françoise Paradis, par Kristie Sheehy et Peggy Veldhuisen de la Nouvelle-Écosse, ne peut qu’attirer l’œil des passants ébahis par sa beauté.

Dimanche après-midi, troisième activité, en présence d’une quinzaine de Cadiens de la région, pour la plupart, plus âgés que moi, j’assiste à la projection d’Évangéline, film hollywoodien tourné en 1929, mettant en vedette Dolores Del Rio. En interprétant ce rôle, Del Rio donnait des allures mexicaines à la belle demoiselle acadienne ! Ses allures loufoques et la technologie cinématographique périmée depuis longtemps n’ont toutefois pas empêché le versement de quelques larmes chez les plus sensibles!

Défilé du Mardi gras à Saint-Martinville, LA

Saint-Martinville, autrefois Poste d’Attakapas, aussi connu sous le nom de « Petit Paris », centre économique et culturel important de la Louisiane coloniale, aujourd’hui site du Mémorial acadien. Ici se trouve le chêne d’Évangéline.

Après avoir été si longtemps séparés par le Grand Dérangement (déportation des Acadiens), c’est dans son ombre qu’ Évangéline et Gabriel, selon la légende, se seraient retrouvés, Malgré cette image d’acadienneté tant vantée par les bureaux de tourisme de la région, c’est un tout autre visage qui se dévoile au moment du défilé du Mardi gras. Le véritable visage du Saint-Martinville moderne est celui des Créoles de couleur, population qui domine numériquement et culturellement le village et ses environs, de part et d’autre du Bayou Têche.