Y a-t-il meilleur endroit aux États-Unis que Lewiston pour fêter le prolétariat en ce 1er mai? Dominée pendant un siècle par les usines du textile des compagnies telles que Bates, Continental et Oxford, aujourd’hui silencieuses mais néanmoins omniprésentes, la ville renaît sous le pic des démolisseurs, la vision des urbanistes et l’arrivée de nouveaux immigrants. Les anciennes « facteries » en briques rouges, de taille gargantuesque, rappellent le déplacement entre 1860 et 1930 du tiers de la population du Québec vers la Nouvelle-Angleterre, ce Québec d’en bas dont il était question en 1900. Lewiston fut la destination privilégiée des milliers de Canadiens de la rive sud de Québec, de la Beauce, du Bas-du-Fleuve et d’ailleurs. Avant de monter à bord du Grand Tronc et de descendre

vers le Maine, certains d’entre eux avaient tenté leur chance sur les fermes ou dans les petites industries des Cantons de l’Est. Ces nouveaux arrivants se regroupaient, avec leurs familles, dans les immeubles à quatre étages situés près de leurs lieux de travail et autour de leur église, leur école et d’autres institutions. La paroisse Sainte-Marie, aujourd’hui désaffectée et désacralisée, en est un formidable exemple. Il y en a d’autres comme celle de Saint Pierre & Saint-Paul. Ces quartiers portaient l’empreinte de leur population et le nom « Petit Canada ».

La communauté franco-américaine de Lewiston se redéfinit à présent autour de trois institutions : (1) L’université du Maine-sud, campus Lewiston-Auburn possédant la Franco-American Heritage Collection, la plus imposante archive franco-américaine du Maine dont la responsabilité relève de Barry Rodrigue, érudit, et de Donat Boisvert; coordonnateur. (2) Le Franco-American Center at St. Mary’s, un projet récent de 4 500 000$ mené par Rita Dubé et Lionel Guay, maire de Lewiston, dont le but est de faire de l’Église Sainte-Marie un centre d’interprétation et d’exposition de première classe; (3) La Franco-American Genealogical Society, située dans une ancienne école de la ville-jumelle de Lewiston, Auburn. Elle est bâtie sur l’œuvre du père Léo Bégin (1902-1980) et fonctionne sous la gouverne spirituelle et intellectuelle du père Youville Labonté

De plus, la communauté franco-américaine de Lewiston-Auburn est appelée de nos jours à assurer une certaine intégration d’une nouvelle vague d’immigration francophone, celle des Somaliens, Togolais, Ivoiriens et d’autres francophones d’Afrique. Voilà une grande occasion pour réaliser une revitalisation linguistique et un développement international.

Author Archives: Dean Louder

Mémorial aux pêcheurs : Gloucester, MA

Ici, en 1623, une compagnie de pêcheurs et de cultivateurs de Dorchester, en Angleterre, sous la direction du Révérend John White, a fondé la colonie de la baie du Massachusetts. Depuis ce moment, les pêcheries ont constitué une activité économique primordiale et ininterrompue à Gloucester. Mais la population de ce port de mer en a payé le gros prix, tel qu’un témoigne le mémorial aux pêcheurs, une statue d’un capitaine à la barre en pleine tempête. Elle est entourée d’une série de dix plaques métalliques montées sur des blocs de béton et contenant les noms des 5 366 hommes morts en mer. Le mémorial rend hommage également aux vaillantes veuves qui ont souvent lutté seules pour élever leurs enfants ainsi qu’à certains de ces enfants qui ont choisi, malgré tout, de suivre dans les traces de leur père.

Des rues de Gloucester sont encore de nos jours remplies des arômes émanant des conserveries, comme celle de Gorton dont le produit est bien connu des amateurs du poisson congelé.

Voyager, c’est du sport

Le dimanche des rameaux, en prenant le gombo chez Adrian et Corinne Swanier (voir texte sur Delisle, MS), j’ai fait la connaissance de leur petite fille, Keicha, 17 ans, excellente joueuse de basketball qui venait de prendre sa décision de poursuivre ses études universitaires l’automne prochain à l’université du Connecticut (UCONN) afin de s’aligner avec l’équipe championne universitaire du bas-ket féminin. En fait, pour la première fois dans l’histoire de ce sport, la même université a gagné en avril 2004 les deux titres masculin et féminin. Il s’agit bien sûr de l’université du Connecticut, située en pleine campagne à Storrs. À vrai dire, Storrs, c’est l’université! Le village est dominé par l’ancienne bibliothèque de l’université qui surplombe la rue principale. Inadéquat comme bibliothèque, cet édifice loge aujourd’hui des bureaux administratifs, une nouvelle bibliothèque ayant été construite ailleurs pour desservir « la clientèle étudiante », comme on le dirait au Québec. L’édifice qui rallie le plus grand nombre d’étudiants autour d’un but commun est sans aucun doute le pavillon sportif où les équipes disputent la victoire à leurs adversaires. Les nombreuses bannières suspendues au plafond de l’enceinte témoignent de leurs succès récents.

Me rapprochant de Boston, fatigué de la route et ayant besoin de me changer les idées, je me suis rendu au légendaire stade de baseball Fenway afin d’assister en après-midi au premier match d’un programme double impliquant les Red Sox contre le club visiteur, les Devil Rays de Tampa. Les amateurs étaient nombreux à se diriger vers le vieux stade, ouvert en 1912. Les rues sont laissées aux piétons et aux acheteurs de souvenirs. S’ils

arrivent assez tôt, les automobilistes peuvent, pour la « modique somme » de 20$, se stationner chez l’un ou l’autre des nombreux débits de fast-food ou d’essence du quartier.

Malheureusement pour ce voyageur las, il ne restait plus de place et il a dû poursuivre allégrement son chemin le long de l’avenue Commonwealth vers le Common et le centre-ville de Boston.

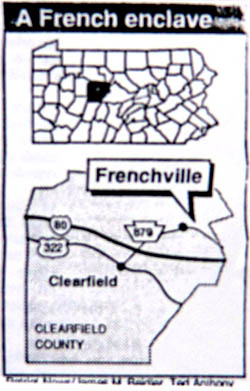

Le dernier francophone à Frenchville, PA

Les origines de Frenchville, en Pennsylvanie (2 000 âmes) sont plutôt obscures. Selon la version la plus plausible, un richissime de Philadelphie à qui appartenait une vaste superficie au centre de la Pennsylvanie fit face, aux années 1820, à des difficultés financières. Pour se libérer d’une dette importante encourue aux mains d’un

commerçant parisien, il lui aurait cédé, par l’entremise de John Keating, agent de celui-ci à Philadelphie et « gentleman catholique exemplaire », le territoire de l’actuelle Frenchville qui avait de 1753 à 1758 appartenu à l’Archevêché de Québec. En France, le marchand a convaincu des habitants de Normandie et de Picardie de traverser l’Atlantique et de s’établir aux pays des Quakers. Entre 1830 et 1836, aidés des Sulpiciens français de Baltimore et de Philadelphie, déjà établis aux États-Unis depuis 1792, les Bilotte, Roussey, Beauseigner, Moulson, Coudriet, Renaud, Plubelle, Rougeux, Valimont, Picard et Guenot, entre autres, arrivèrent. La terre rocailleuse et la forêt abondante de la région feront en sorte qu’ils gagneront leur maigre pain comme bûcherons et draveurs, flottant les billots depuis Frenchville jusqu’à Lock Haven.située sur le tributaire ouest du Susquehanna

Une visite au cimetière de Sainte-Marie-de-l’Assomption révèle un contraste frappant entre les premières tombales, peu nombreuses et gravées en français, et les autres plus récentes. En se fiant aux pierres tombales, on peut

constater que le français comme langue écrite n’a duré qu’une génération. Toutefois, selon une histoire paroissiale de 1940 qui m’a été fournie par l’actuel curé, père Sam Bungo, rencontré au presbytère, adjacent à l’église, “the language of France has been preserved and is still spoken in the majority of households ». (La langue de France a été préservée et est encore parlée dans la majorité des foyers. ». Selon une autre histoire paroissiale publiée en 1970, une école fut établie à Frenchville vers 1850. Dans cette école, l’État exigeait que seul l’anglais soit parlé, ce qui causait certaines difficultés parce que le français était parlé exclusivement au foyer jusqu’aux années 20.

L’une des figures de proue de l’histoire de Frenchville est le père Jean-Baptiste Berbigier, né en France en 1822. À l’âge de 24 ans, il devint pasteur de la communauté et l’est resté jusqu’en 1886, après quoi, il n’y a plus eu de prêtres francophones. À l’occasion, lors de courtes absences, le père Berbigier se faisait remplacer par son cousin, M.A De LaRoque (1856), par Charles Bérard (1877) et par Eugène Cogneville.

Au presbytère, l’adjointe du Père Sam, LuAnn, m’a référé aux deux derniers francophones de Frenchville, les frères Bilotte, Kenny et Nestor. À l’aide de la maîtresse des postes, Vickie, j’ai réussi à me rendre chez Kenny. Tout au long du chemin, la signalisation routière et les noms sur les boîtes aux lettres rappelaient la véracité du nom du village dont le curé Sam disait, à la blague, vouloir changer, vue le contexte politique actuel, en « Freedomville ». Kenny et moi avons passé une demi-heure à discuter et à découvrir que nous nous comprenions très bien. Son français était rouillé, mais très riche. La conversation aurait pu durer plus longtemps, mais il attendait son courtier d’assurance. Kenny a pu confirmer ce qui était écrit dans les petites histoires paroissiales, que jusqu’aux années 20, le français demeurait la langue publique à Frenchville. Il n’était certes pas écrit, mais il était néanmoins le principal véhicule de communication interpersonnelle. Aux années 40, il était réduit à la communication au sein et la famille. Ses parents n’ont jamais accepté que les quatre enfants leur adressent la parole en anglais. Aujourd’hui, Kenny, qui dit avoir septante ans et qui espère se rendre à nonante ans, ne le parle qu’avec son frère, Nestor…quand ils jouent aux cartes…si leur femme ne sont pas là. Il n’a jamais été ni au Québec ni en France.

En se quittant, Kenny, dernier francophone à Frenchville, a accepté de se faire prendre un « portrait » devant sa bannière bleue sur laquelle est inscrite « Guardian Angel, keep our home safe ». (Ange gardien, préservons notre foyer). Il m’a ensuite invité à revenir à l’occasion du traditionnel pique-nique de Frenchville qui a lieu bon an mal an la troisième fin de semaine du mois de juillet. C’est le moment des grandes retrouvailles et la circonstance privilégiée pour fêter l’héritage français.

Quatrième temps d’arrêt …

…mais pas un temps d’arrêt de tout repos, au contraire!

À la demande de Monsieur Marc Boucher, délégué du Ministère des relations internationales du Québec à Los Angeles, j’ai accepté de faire une tournée de conférences sur la côte ouest des États-Unis. Le but de l’exercice était triple :

1) Renforcer les liens entre la Délégation du Québec à Los Angeles et plusieurs institutions et associations situées sur son territoire.

2) En tant qu’Ambassadeur du Conseil de la vie française en Amérique, faire connaître la Franco-Amérique historique et contemporaine.

3) Permettre au conférencier itinérant de se faire connaître en diffusant ses travaux.

Grâce à huit présentations en cinq jours dans cinq villes différentes, les trois objectifs furent rencontrés. Voici le programme de la tournée et le titre de chaque présentation :

Le samedi 17 avril à Pasadena, en Californie. Jamboree de la Southern California Genealogical Society; la composante canadienne-française y joue un rôle particulièrement important. Titre de la conférence : « À travers l’Amérique : a voyage with genealogical implications ».

Le lundi 19 avril à Seattle, dans l’état de Washington. Programme en études canadiennes à l’université de Washington. Titre de la conférence : « La Franco-Amérique : Panorama of People and Places ». Séminaire de deuxième cycle en linguistique sur le thème « La situation linguistique au Québec ».

Le mardi 20 avril à Bellingham, dans l’état de Washington. Cours en sciences politiques à Western Washington University. Thème : « L’actualité politique au Québec et au Canada ». Cours de français à Western Washington University : Thème : « Échantillons musicaux tirés de la Franco-Amérique ».

Le mercredi 21 avril à Portland, en Orégon. Cours d’histoire à Portland State University . Titre de la conférence « : Faces of la Franco-Amérique, with emphasis upon French Prairie, Oregon ». Réunion de la Oregon Historical Society. Titre de la conférence : « Faces of la Franco-Amérique, with emphasis upon French Prairie, Oregon ».

Le jeudi 22 avril à Salt Lake City, en Utah. Congrès de la Western Social Science Association. Titre de la conférence : « La Franco-Amérique : Panorama of People and Places »

Heureusement que j’ai eu de l’aide. À Bellingham et à Seattle, M. Éric Marquis, responsable des relations publiques à la Délégation et mon accompagnateur attitré, a partagé la tribune avec moi lors des exposés sur les situations linguistiques et politiques. À Portland, Melinda Jetté, de l’endroit, m’a secondé (voir le 26e texte dans cette série).

Heureusement aussi qu’après ce marathon et avant de me rendre par avion à Harrisburg, en Pennsylvanie, où ma Safari condo m’attendait pour continuer le périple à travers l’Amérique, j’ai pu reprendre mon souffle chez ma sœur qui habite la région de Salt Lake (voir le 33e texte dans cette série).