Hé que le Texas est vaste! Le voyageur y entre à El Paso. Il se pointe vers Houston, 1 400 km plus loin. De l’espace, il y en a dans l’Ouest du Texas et peu de villes : Van Horn, Fort Stockton, Junction avant d’enfin commencer à voir de la verdure et un peuplement plus soutenu en montant sur le plateau Edwards qui marque le début du « hill country ».

Le Texas est découpé en 250 comtés, chacun ayant son chef-lieu pour gérer les affaires du comté à partir du courthouse (palais de justice). Ces édifices, souvent d’architecture classique, dorique ou ionique, cadrent mal dans ce paysage plat, clairsemé et, à l’occasion, sauvage. Notons par exemple, celui de Fort Stockton, qui domine une

rue principale rendue désuète par une urbanisation qui s’organise et s’oriente aujourd’hui autour de l’autoroute qui contourne le bourg. À quelques pas du palais de justice se trouvent deux autres œuvres architecturales tout aussi impressionnantes, l’ancienne banque, transformée en poste de police et l’ancien hôtel Annie Riggs, transformé, lui, en musée historique. L’église Saint-Joseph témoigne d’une présence hispanique à Fort Stockton—une présence d’ailleurs de plus en plus visible et audible dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Fort Stockton est une ville de 7 000 habitants portant le nom de Robert Field Stockton (1795-1860), capitaine ayant gagné la Californie pour les Etats-Unis. Le fort autour duquel, la petite agglomération s’est formée, fut établi en 1859 dans le but de surveiller les voies de communication et, surtout, d’assurer le passage du courrier entre San Antonio et San Diego. La ville de Stockton en Californie porte aussi son nom.

Pour explorer son noyau historique et culturel, j’ai enfourché mon vélo. Je regretterais. Après avoir visité les lieux et assisté à la messe en espagnol, je roulais joyeusement dans la rue Gonzalez, au son des coqs qui chantaient dans les basses-cours. Tout à coup, un gros chien brun est sorti de nulle part. Encouragé par les jappements d’une autre bête encore plus grosse, mais en laisse heureusement, la brute a foncé sur moi. Réflexe de freiner au lieu d’accélérer. Erreur monumentale! Le vélo s’est arrêté brusquement, mais pas son passager qui est passé par-dessus du guidon, s’écrasant non délicatement sur le pavé. Il avait fait trop beau ce matin-là pour porter le casque ! Autre erreur! Coupure à la tête, lunettes brisées, bras, genoux et côtes « maganés ». Pensant sûrement que sa victime en avait déjà assez eu, le chien a battu en retraite!

Neuf jours plus tard à Québec, mal en point, le voyageur s’est fait examiner par un médecin: bras droite cassé!

Author Archives: Dean Louder

Lake Havasu City, AZ et le pont de Londres

Examinons le tableau suivant :

Population de Lake Havasu City

Date Nombre habitants

1er janvier 1964 0

1er juillet 2003 60 000

1er février 2004 110 000

1er juillet 2004 (est.) 60 000

Au Québec, on connaît des villes développées au milieu du siècle dernier, les villes comme Fermont, Gagnon, Schefferville et Arvida, toutes des villes qui ont vu le jour et pris leur essor en fonction de l’exploitation ou de la transformation du minerai—des villes minières ou industrielles.

Lake Havasu City est née en 1964 d’un autre concept et le tableau ci-dessus dit tout. Robert P. McColloch, père, fondateur, et son planificateur en chef, C.V. Wood, fils, ont envisagé la création d’une ville sur les berges du Colorado, transformé pour les fins de la cause en petit lac. Elle serait basée sur l’exploitation du beau temps, du tourisme et de la villégiature.

Une fois le lac en place et une île artificielle de 6 kilomètres de circonférence bien aménagée, il fallait trouver un pont pour relier l’île à la terre ferme. McColloch et Wood en ont trouvé un à vendre à Londres, et pas n’importe lequel, il s’agissait bien du pont de Londres qu’ils ont acheté au prix de 2 400 000$. Pour 4 500 000 $ de plus, ils l’ont fait déménager et reconstruire au lac Havasu. Pour que le pont soit bien à sa place, ils ont aussi fait construire à droite en traversant, un English Village et à gauche, le London Bridge Resort et marina.

Plusieurs lieux de séjour et de vacances, comme le Islander, devant lequel flottent deux drapeaux, et un énorme terrain de camping, le Crazy Horse, comptant un millier emplacements pour véhicules récréatifs, accueillent surtout des gens du troisième âge, rassemblés de partout en Amérique, comme, par exemple, Arthur et Bernadette LeBlanc, de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse, venus pour la sixième année de suite, en motorisé remorquant la petite voiture, afin de passer quatre mois sous le soleil du Sud-Ouest. Les LeBlanc, tout heureux de parler français dans

ce milieu hispano-anglais, ont une histoire intéressante. Vers 1967, ils ont quitté l’île-du-Cap-Breton pour que Art trouve du travail à Toronto. Ils y ont passé trente ans de leur vie et y ont élevé leurs deux filles qui habitent aujourd’hui Sudbury. Une fois « retirés » en 1998, comme me l’a expliqué Bernadette, ils sont rentrés de leur exil, mais l’hiver à Margaree Harbour, près de Chéticamp n’est guère plus intéressant qu’à Havre Saint-Pierre. C’est préférable, disent-ils, de s’en éloigner. À mesure que les années passent cependant, ils trouvent la distance entre la Nouvelle-Écosse et l’Arizona de plus en plus grande et il sera question au retour cette année de vendre leur Challenger et ses accessoires.

Possédant une réserve de l’autre côté du lac, en Californie, les Chemeheuvi (première nation) ont appris à tirer profit de la nouvelle ville, surtout l’hiver, quand sa population double. Un bateau,Le Dreamcatcher ,part du quai du « village anglais » à toutes heures, transportant gratuitement des joueurs et joueuses au casino de Havasu Landing, chez les Chemeheuvi.

Contrairement à Fermont, Schefferville, Gagnon et, qui sait, peut-être même Arvida, Lake Havasu City ne sera jamais « fermée ». Non, tout au contraire, d’autres rêveurs, comme McColloch, conçoivent de nouvelles villes similaires qui s’implanteront, dans les années à venir, en amont et en aval de celle-ci. Ce qui fait son charme—et ce voyageur l’a trouvée charmante—est la vulgarité et l’absurdité. Le mélange de cultures, de paysages, de climats qui n’ont rien à voir les uns avec les autres frise le ridicule. Il existe ici une hybridité à faire rêver le plus ardent des post-modernistes. Par contre, le charme est également attribuable à des valeurs plus traditionnelles véhiculées par des gens détendus, heureux, loquaces.

Tombstone et Bisbee, AZ, de la bisbille…

Dans le coin sud-est de l’Arizona se trouve le comté de Cochise, nom de l’un des grands chefs des Apaches, l’autre étant Géronimo. Il a connu une rivalité de taille, celle de deux petites villes minières, l’une basait sur l’exploitation des métaux précieux, or et argent, et l’autre sur un métal davantage utilitaire, le cuivre. Il s’agit bien sûr de Tombstone et de Bisbee.

Annonçant ses intentions de se rendre dans le territoire des Apaches, Edward Schieffelin s’est fait traiter de fou. « Tout ce que tu vas trouver là bas, disaient ses associés, c’est ta pierre tombale (tombstone) ». Schieffelin y a découvert un abondant gisement d’argent. En peu de temps, des milliers de prospecteurs se sont mis à sa poursuite. Se rappelant les commentaires des copains, il n’avait d’autre choix que de donner au campement le nom de Tombstone. L’un des édifices les plus imposants de Tombstone porterait son nom, Schieffelin Hall. Deux autres bâtisses marqueraient de façon indélébile le tissu urbain, le palais de justice du comté de Cochise et le théâtre Birdcage.

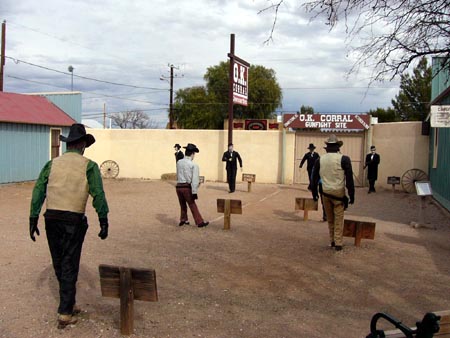

Les gens de Tombstone croyaient assurer l’avenir de leur ville comme chef lieu du comté de Cochise, mais c’était sans compter sur les événements qui se produiraient chez eux et plus au sud dans les montagnes du mulet (Mule Mountains). À Tombstone, l’exploitation des métaux précieux et la possibilité de s’enrichir rapidement ont attiré une nouvelle classe d’habitants : citadins, entrepreneurs, aubergistes, prostituées (des colombes souillées/soiled doves), etc. tous du genre sédentaire. Pour protéger leurs intérêts et apporter « un peu de civilisation » à Tombstone, des entrepreneurs ont fait venir des « hommes de la loi ». Il s’agissait de Wyatt Earp, arrivé de Dodge City, au Kansas, de ses deux frères, Virgil et Morgan, et de son ami, Doc Holliday. Pour leur faire la vie dure, il y avait le clan des Clanton, nomades, cowboys, voleurs de bétail. La confrontation a eu lieu le 26 octobre 1881 au corral OK. Elle a été violente. Billy Clanton, 19 ans, mort; Frank McLaury, mort; Thomas McLaury, mort; tous les trois enterrés au cimetière Boot Hill. Virgil Earp, une balle dans la jambe, et Morgan Earp, assassiné le 16 mars suivant par l’embuscade alors qu’il était en train de jouer aux billards chez Campbell et Hatch, sur la rue Allen à Tombstone. En toute probabilité, ce meurtre fut perpétré par un membre des Clanton.

Cet échange de coups de feu au corral OK a marqué l’histoire du Old West et a mis Tombstone sur la carte. L’exploitation des métaux précieux ne s’y fait plus depuis cent ans. Tombstone devait mourir. En 1929, elle a perdu à son grand rival, Bisbee, son statut de chef lieu, mais il vit encore ce bourg dont la devise est « town too tough to die ». Il vit grâce à son histoire violente. Les bons coups, comme les mauvais coups sont encore évidents au cimetière Boot Hill, à l’entrée du village. Les cowboys et leurs dames se promènent à tous les jours sur la rue Allen à interpréter et à mettre en valeur l’histoire de Tombstone.

À Bisbee, il s’agissait d’une exploitation minière d’un tout autre genre. La compagnie Phelps Dodge creuse depuis un siècle un trou massif—une exploitation à ciel ouvert. Bisbee est située à 5 200 pieds d’altitude, repliée dans les montagnes du Mulet. La rue principale de Bisbee et son grand hôtel, le Copper Queen, sont pittoresques, mais moins que les maisons des gens odinaires, mineurs pour la plupart, situées sur les hauteurs à peu près n’importe comment et n’importe où. Pour les atteindre, l’escalier peut être de rigueur.

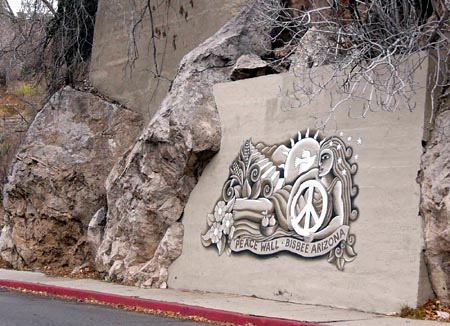

Avec le déclin des profits des vingt dernières années, Phelps Dodge transfère ses opérations vers l’étranger, surtout vers l’Amérique latine. Bisbee, au lieu de connaître un déclin connaît un renouveau basé sur l’art et le tourisme. Le filet de hippies arrivés aux années 60 est devenu aux années 90 un torrent d’artistes et de bohèmes. La preuve est partout dans les nombreuses librairies, boutiques et cafés, mais non seulement là. Le mur de la paix n’a pas été érigé par des mineurs de cuivre!

Parmi les nomades nouveau genre qui parcourent l’Amérique l’hiver en véhicule récréatif, arrêtant ça et là, en attendant la fonte des neiges dans les contrées nordiques, des Québécois de la région du Lac Saint-Jean et de Chibougamau, s’amusent sur la Main à Bisbee. En nous quittant, je leur ai lancé un petit avertissement : « Hé, les amis, pas de bisbille à Bisbee! » Ils ont ri de bon cœur.

Accueillir la nouvelle année à St. George, UT

Comment fêter la nouvelle année dans le désert, sans famille, sans amis, sans connaître personne et sans boisson? Facile! Se rendre à St. George, ville de 40 000 habitants en plein essor, située dans le coin sud-ouest de l’État de l’Utah, où s’organise depuis cinq ans la Fête de la première nuit (St. George First Night 2004). Le centre de

la petite ville s’y prête si bien, car dans la tradition de toutes les villes et tous villages aménagés dans l’Ouest sous l’égide de l’Église de Jésus-Christ des Saint des Derniers Jours, les rues sont excessivement larges et les édifices historiques abritant des institutions culturelles particulièrement bien préservés.

Tout comme au Festival d’été de Québec, le fêtard achète son macaron pour avoir accès aux diverses venues qui regroupent une pléthore d’activités. À titre d’exemples :

À l’Opéra (3), une danse retro avec musiciens en smoking.

À l’échoppe du barbier du boulevard (6), un festival de film.

Dans l’ancienne salle de cinéma, le Théâtre électrique (12), une prestation rock du groupe Rok Dox, composé de quatre « docteurs » (un dentiste, un podologue, un gynécologue et un chiropraticien), tous de St. George.

Dans l’ancien gymnase de l’école Woodward (14), aujourd’hui transformé en théâtre musical, des extraits de pièces musicales dont « Chicago » et « Mamma Mia ».

À l’intérieur de l’historique tabernacle (15), de la musique classique jouée par le trio The Classic ¾ et des mélodies préférées des « baby boomers » chantées par la chorale féminine, Friends.

Sur la scène du bas du Main (20), un concert country avec les frères Hiatt.

Sur la grande scène (8), des spectacles de musique à casser les oreilles et le compte à rebours, suivis d’un feu d’artifice à minuit.

Des kiosques (18) pour vendre un grand éventail de mets, servis toujours avec le sourire. Ce voyageur a particulièrement aimé l’assiette d’agneau à 6,50$, achetée au kiosque des Navajo, comprenant agneau, pain navajo (fry bread), pomme de terre cuite au four et épis de blé d’Inde.

Les enfants et ados trouvaient agréable de glisser sur la glissade gonflable installée sur le Main. En payant quatre piastres, les plus braves pouvaient essayer de gagner un prix en escaladant une tour de sept mêtres.

Les tout petits se sont raffolés des clowns et des amuseurs publics.

Distribués à tous les cinquante mètres, au milieu des rues réservées aux piétons, des barils contenant un feu de bois permettaient aux fêtards frileux de se réchauffer.

Les lieux de la polygamie

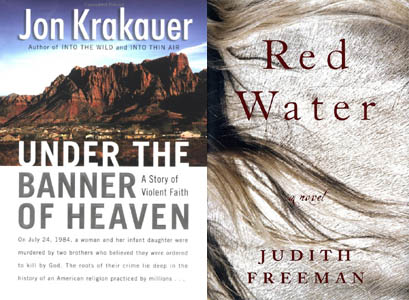

En ce vingt-et-unième siècle, la polygamie, ce vestige des mœurs mormones du dix-neuvième, continue à titiller l’imaginaire nord-américain. Que ce soit la variante pratiquée à Bountiful, près de Creston, en Colombie-britannique, ou celle de Colorado City ou de Big Water, située sur la frontière entre l’Utah et l’Arizona, le phénomène se vend bien. En 2003, deux livres à succès, le premier, un essai (Jon Krakauer, Under the Banner of Heaven), et le deuxième, un roman (Judith Freeman, Red Water), y ont été consacrés. Dans un cas, comme dans l’autre, l’action se passe principalement dans un territoire restreint du vaste Plateau du Colorado, partagé aujourd’hui par les États d’Arizona et de l’Utah.

Se basant sur des entrevues réalisés avec hommes et femmes polygames et sur une collaboration considérable avec le meurtrier, Dan Lafferty, condamné à la prison à perpétuité pour son geste posé en 1984 à l’endroit de sa belle-sœur et de son enfant, Krakauer examine le côté sordide du phénomène. Brenda Lafferty a perdu la vie aux mains de son beau-frère en raison de son refus de se soumettre à l’idée de partager son mari. Krakauer documente le nécessaire lien existant entre les polygames du Canada et ceux des Etats-Unis. Ce lien rend possible un plus vaste éventail de choix en mariage et sert, par le fait même, à réduire la probabilité de mariages consanguins.

Colorado City est située au pied d’un massif imposant de roc rouge, le même qui figure sur la page couverture du livre de Krakauer. Fondée officiellement et rebaptisée en 1985, la communauté existe depuis bien plus longtemps.

En 1955, la police de l’État d’Arizona a conduit un raid contre les familles polygames de l’endroit qui s’appelait à l’époque Short Creek. La descente n’a pas connu le succès voulu et la communauté s’est reconstituée de part et d’autre de la frontière. Les énormes résidences requises pour loger des familles plus que nombreuses se trouvent surtout à Colorado City, en Arizona, tandis que les raisons sociales s’affichent davantage à Hildale, en Utah.

Red Water de Judith Freeman explore le phénomène de la polygamie au dix-neuvième siècle, telle que perçue et vécue par trois des femmes de John D. Lee, l’un des plus importants bâtisseurs de colonies dans le sud-ouest de ce qui deviendrait en 1896, une fois la pratique de la polygamie officiellement abandonnée par l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l’État de l’Utah. En septembre 1857, dans les circonstances plutôt nébuleuses, Lee et ses acolytes ont perpétré une odieuse attaque contre des émigrants d’Arkansas qui traversaient le territoire de l’Utah en route vers la Californie. Cent vingt hommes, femmes et enfants voyageant sous la direction des capitaines Alexander Fancher et John Baker ont perdu la vie lors du massacre.

Soupçonné par les autorités civiles d’avoir été à la tête des agresseurs, Lee a dû prendre la fuite, s’établissant dans l’une des régions les plus rudes de l’Amérique. Ici, le Colorado coupe à travers le plateau Paria avant de pénétrer dans le Grand Canyon. À ce lieu perdu qu’il appelait Lonely Dell, John et ses familles ont aménagé un service de traversier sur le Colorado. Dans ce paysage désertique, coupé et entrecoupé de gorges et de canyons,

nul autre endroit ne s’y prêtait. Pour briser l’isolement, le pont Navajo enjambant le Colorado à huit kilomètres de Lonely Dell a été parachevé en 1993. Aujourd’hui, Lee’s Ferry est bien connu des cascadeurs du Colorado. C’est ici qu’ils doivent prendre l’ultime décision, soit de sortir du fleuve, sains et saufs, soit de poursuivre la course dans les eaux turbulentes et dangereuses du Colorado alors qu’il se lance dans le Grand Canyon ?

Freeman raconte la triste fin de John D. Lee. Abandonné par ses frères en religion, par certaines de ses femmes et plusieurs de ses enfants, il est enfin capturé en 1874, traduit en justice à deux reprises et exécuté en 1877 sur les lieux mêmes du massacre de Mountain Meadows. Justice et rétribution ? Possiblement, quoique certains prétendent que Lee n’était qu’un bouc émissaire, sacrifié dans le but d’étouffer une affaire téléguidée de Salt Lake City.

Fascinante par sa géographie, son histoire et ses mœurs, cette stérile, aride région à très faible densité marque indélébilement le voyageur. Impossible d’y rester indifférent !