L’Alberta et la Saskatchewan fêtent en 2005 leur centenaire. Avant d’accéder au statut de province, il a fallu, selon le mythe fondateur, apporter la paix et faire respecter les lois canadiennes dans ces territoires. À la suite du massacre de la Montagne aux cyprès, ce rôle revenait à la Police montée du Nord-Ouest, organisée par Sir John A. MacDonald,

Aujourd’hui, c’est au Centre d’interprétation de Fort Walsh, au cœur des collines, que l’arrivée dans l’Ouest de cette force policière est commémorée. Cela se fait de la même manière qu’au Village du Haut-Canada en Ontario et au Village acadien de Caraquet, c’est-à-dire avec des personnages modernes qui assument des identités et des fonctions d’antan. Malheureusement, pour les voir et écouter, il aurait fallu arriver à ce site historique avant la fête de l’Action de grâce.

En 1875, ayant trois objectifs, la Police montée du Nord-ouest a établi le Fort Walsh : (1) créer une présence du gouvernement d’Ottawa dans l’Ouest; (2) faire respecter les lois canadiennes et (3) encourager les Autochtones à signer des traités et à s’établir sur des réserves. Ces objectifs s’étaient précisés à la suite du massacre de la Montagne aux cyprès en 1873. Cette tuerie, en grande partie le résultat du commerce illégal du whiskey le long de la piste de Fort Benton, qui reliait cette région stratégique du nouveau pays à Fort Benton, au Montana, terminus pour les bateaux à vapeur sur le Missouri. Se trouvant à environ 200 km, Fort Benton constituait, à cette époque, la principale source d’approvisionnement des gens du Nord-ouest canadien. Tout au long du chemin, des « wolfers », genre de voyous, faisaient la loi. Étant montés du Montana faire commerce aux postes de traite de Farwell et de Soloman, situés dans les collines, ils prétendaient, sous l’influence de leur produit, s’être volés un cheval. Évidemment ils ont accusé des autochtones et sont entrés dans le camp des Nakotas, affamés, affaiblis et sans défense, tirant sur hommes, femmes et enfants..

Une fois le fort établi deux ans plus tard, il devint un lieu de rassemblement d’explorateurs, marchands de fourrure, chasseurs et vagabonds de tout acabit. Un village s’est bâti à côté du fort et comptait, à son apogée en 1880, 1000 habitants. On pouvait y trouver, entre autres, deux hôtels, un restaurant, plusieurs salles de billard, un tailleur et une forge. Sur les collines environnantes se trouvaient une véritable mosaïque de camps amérindiens : Cri, Assiniboine, Pied-noir et Sioux.

Voici l’inscription en quatre langues (anglais, français et deux langues amérindiennes) sur le socle d’une statue à Fort Walsh qui marque la rencontre pacifique entre Police montée et Amérindien :

« En 1873, le gouvernement de Sir John A. MacDonald créa la police à cheval du nord-ouest pour faire respecter la souveraineté et les lois canadiennes dans les nouveaux territoires. Moins de deux ans plus tard, c’était chose faite, et la colonisation des prairies canadiennes était commencée. À ce moment-là, la police possédait déjà sa réputation d’équité et de zèle ».

Author Archives: Dean Louder

La Francophonie internationale en miniature

Ce qui a toujours caractérisé les communautés francophones de l’Ouest est la diversité de leurs populations. Canadien français, Français, Suisse, Belge et Franco-Américain, établis ici depuis un siècle et plus, se trouvent aujourd’hui face aux nouveaux immigrants du Maghreb, d’Afrique et des Antilles que nous avons vus en relativement grand nombre au Collège universitaire de Saint-Boniface.. Justement, l’un des grands défis auxquels font face les communautés dites de souche est d’intégrer ces nouveaux venus. Il en a été souvent question au colloque du CEFCO.

Au Manitoba et en Saskatchewan, cette diversité traditionnelle, même au sein d’une population catholique et blanche, est frappante. Aujourd’hui, nous avons visité trois de ces milieux : Saint-Léon, Notre-Dame-de-Lourdes et Bellegarde. En parcourant les quelques kilomètres qui séparent Saint-Léon de Notre-Dame, nous avons aussi appris la triste histoire du hameau de Cardinal.

En suivant l’un de ces longs, étroits et droits chemins, on arrive à Saint-Léon où les drapeaux canadien et franco-manitobain saluent notre arrivée. Le village est très tranquille. Deux centres d’activités principaux : le petit « centre d’achats » et l’école. L’église qui domine au centre du village et les noms sur les pierres tombales témoignent de la provenance des habitants du village, Québécois en très grande majorité.

Aujourd’hui, les grandes nouvelles au village tournent autour d’une entente de 75 000 000$ signée avec la compagnie Sequoia Energy pour l’établissement à Saint-Léon d’un parc éolien qui créera une douzaine de nouveaux emplois.

Déjà passé par ici en 1982, je ne m’étais pas aperçu du hameau de Cardinal. Hameau? Difficile à dire. Il s’agit d’un regroupement d’une demi-douzaine de maisons autour d’une chapelle abandonnée. Aucun service, ni d’épicerie ni

de poste d’essence, n’est disponible ici. Toutefois, c’est le genre d’endroit qui aurait attiré au moins une personne célèbre : le docteur André de Leyssac (1925-1999). Sur une plaque située dans une aire de pique-nique devant la chapelle, on peut lire que ce érudit, venu de France et établi à Winnipeg, avait quitté la ville pour s’établir à Cardinal afin d’être près de la nature, de mieux réfléchir et se détendre.

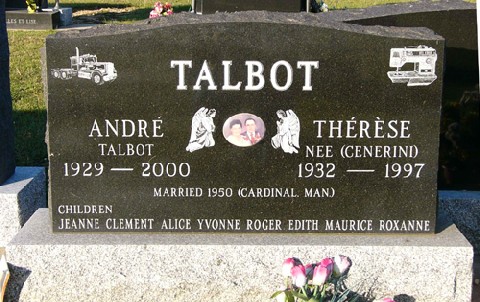

La chapelle de Cardinal est symbole des aspirations et déceptions des colons. Arrivés l’année précédente et organisés en Société de Saint-Louis, Cyprien Cardinal, Jean-Baptiste Château, Jean Schumacher, Théophile Toutant et Lucien Vigier ont travaillé entre 1927 et 1929 à l’érection de cette belle chapelle blanche. L’édifice n’a reçu ni prêtre ni bénédiction qu’en 1935 lorsque l’Archevêque Yelle fit savoir officiellement que le père Champagne pourrait y dire la messe pendant les mois d’hiver. À l’exception de la messe, seulement trois autres cérémonies religieuses eurent lieu ici : en 1945 le baptême d’Élise Fouasse, en 1949 celui de Robert Pittet et en 1950 le mariage du couple André Talbot et Thérèse Cérénini. Combien ne fut pas ma surprise, une demi-heure plus tard, dans le nouveau cimetière de Notre-Dame-de-Lourde de tomber par hasard sur la pierre tombale de ce même couple.

Château, Toutant, Schumacher, Château, Vigier! Ce ne sont pas des noms « canadiens ». Non, ce sont les gens venus en 1891 de l’est de la France et de Suisse, accompagnés du Chanoine Dom Benoît qui leur avait donné rendez-vous au port d’Anvers. Ils ont fondé la localité de Notre-Dame-de-Lourdes. Quatre ans plus tard, à la demande du chanoine, plusieurs chanoinesses arrivent à Notre-Dame de Lyon, en France. Elles ont évidemment laissé leur marque sur le village. Peu nombreuses et vieillissantes, elles y sont encore de nous jours.

À ce premier groupe de colons se sont ajoutés par la suite des Bretons et d’autres groupes encore. Le directeur du collège régional de Notre-Dame, Denis Bibault, m’a fourni un plan du village montrant la disposition de chaque famille résidente avec son nom. Mentionnons en quelques-uns qui reviennent le plus souvent : Delaquis, Dupasquier, Jamault, Deleurme et Pantel.

Les deux écoles de Notre Dame se font face : du côté nord, l’École primaire et du côté sud, le Collège régional qui attire ses étudiants d’aussi loin que Saint-Léon. La situation du collège est un peu inquiétante en ce sens que le nombre d’élèves (112) n’est que la moitié de ce qu’il était il y a à peine cinq ans. Parmi les diplômés des dernières années dont le village est particulièrement fier est J-P Viguier, joueur d’attaque des Thrashers d’Atlanta de la Ligue nationale de hockey. En admirant son équipement de hockey au Musée, à côté des objets religieux des chanoines et chanoinesses et des outils des pionniers, j’ai eu l’audace de demander à Annette Delaquis qui me servait de guide si J-P parlait français. « Évidemment, fut sa réponse, il est allé au Collège ici ».

Le Centre Dom-Benoît est le centre névralgique du village, regroupant, en plus des fonctions municipales, les bureaux des deux autres paliers de gouvernement : fédéral et provincial. Modernes, propres et bien aménagés, ses locaux et le personnel qui les occupent sont accueillants et efficaces. Le dynamisme de Notre-Dame-de-Lourdes semble exemplaire.

Je ne peux en dire autant de Bellegarde, hameau, grand comme Cardinal, dans le coin sud-est de la Saskatchewan, que je désirais depuis longtemps visiter à cause de ses origines belges. La redécouverte de sa francité est encore très récente, telle qu’en témoigne la vieille maison arborant une nouvelle enseigne

.

Le Québec, le Canada, la Suisse, « les » France (Jura, Savoie, Bretagne…) et la Belgique…une francophonie internationale en miniature indélébilement inscrite dans le paysage des Prairies canadiennes.

Le colloque du CEFCO

Le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest fête ses 25 ans par la tenue de son 20e colloque. Le Centre universitaire de Saint-Boniface qui soutient et abrite le CEFCO accueillait donc ces jours-ci une cinquante de chercheurs de partout au pays, de France et des États-Unis. Les ateliers ont abordé des sujets très variés dont

certains excessivement importants pour l’avenir des communautés francophones de l’Ouest : l’interculturel, l’immigration francophone et son impact, la création littéraire contemporaine en milieu minoritaire, le statut et la situation des Métis… Ici, il ne sera pas question de faire la synthèse de tous les ateliers dont la teneur et le contenu ont été remarquables. Les organisateurs du colloque s’engagent à produire, à plus ou moins brève échéance, les Actes du colloque.

La célébration a commencé par le spectacle La mémoire est une forme d’espoir, texte du dramaturge franco-manitobain, Marc Prescott. Il se voulait un témoignage à multiples composantes (théâtre, chanson, musique et poésie) de la francophonie dans l’Ouest canadien. La mise en scène a été signée Christian Perron. L’événement s’est passé dans le magnifique nouveau local des étudiants.

Au lendemain matin, plusieurs des artistes de la veille se sont regroupés autour de la table pour amorcer un débat sur la vie culturelle francophone dans l’Ouest. Animée par Louis St-Cyr, la table comprenait Marc Prescott, dramaturge du Manitoba; Danielle Hébert, auteure compositeure de la Colombie britannique; Michel Marchildon, auteur-interprète de la Saskatachewan; Irène Mahé, directrice artistique du Manitoba et Roger Léveillé, auteur du Manitoba.

D’entrée de jeu, Marc Prescott a affirmé que tout geste créatif naît d’une insatisfaction quelconque. Parfois, un artiste cherche à propager des ondes de choc. Prescott a bien réussi avec Bullshit et Sex, lies et les Franco-Manitobains, dans lesquels il emploie les trois niveaux de langue qui sont parlés ici. Actuellement, sa nouvelle pièce, Encore, est jouée au Cercle Molière de Saint-Boniface. Lorsque ce Franco-Manitobain suivait sa formation à Montréal, il avait l’impression d’être « un animal exotique ans un pet shop » et trouvait difficile de « parler français tout le temps ». Qu’est-ce qu’un auteur franco-manitobain? Pour Prescott, c’est assez simple : écrire en français et vivre au Manitoba.

D’origine québécoise, Danielle Hébert a trouvé « sa place » à Vancouver où elle habite depuis quatorze ans. Elle prépare son troisième album. Intitulé Aventure accidentelle, il est le résultat d’une tentative de la part de l’artiste d’élaborer une nouvelle mythologie et de créer son propre monde dans sa langue, car, dit-elle, « la langue est la couleur de notre âme ». Elle se plaint du fait que sur la côte ouest, l’art francophone tourne autour de symboles importés : cabane à sucre, chasse galerie, ceinture fléchée, etc. « Personne ne chante en français de la mer, des montagnes et des gros arbres ».

Michel Marchildon a rendu hommage à ses parents et à son milieu d’enfance, la région de Zénon Parc. « Si tu voulais fumer une cigarette ou parler anglais, tu faisais cela en dehors », dit-il. Il a tracé son parcours depuis Zénon Parc, à Gravelbourg (Collège Mathieu), à Ottawa (baccalauréat en journalisme à l’université d’Ottawa), à Québec (maîtrise en littérature à l’université Laval où il a étudié l’œuvre de Jean Ferron qui vivait et écrivait à Zénon Parc pour un public québécois), en Saskatchewan et, enfin à Montréal. Alor qu’il était encore dans la vingtaine, Marchildon, encore, a publié un recueil de poésie intitulé Fransaskroix. On saisit bien la nuance : être francophone dans l’Ouest, c’est vivre son martyre. Marchildon déplore la « provincialisation » des communautés francophones de l’Ouest. « Nous n’avons jamais reconnu ces frontières; nous avons intérêt à nous unir ».

Irène Mahé a répondu directement et simplement à la question posée : pourquoi créer, chanter, produire en français? « Parce que c’est ce que je suis! ». Elle a fait un plaidoyer en faveur des jeunes en implorant les leaders de multiplier le nombre d’activités pour les jeunes afin de « continuer le miracle ». Il faut avoir la volonté, selon Mahé, « d’oser, de risquer, de s’éclater…et de rêver.

Roger Léveillé, récipiendaire de plusieurs prix littéraires dont le Prix Champlain 2002, le Prix rue Deschambault 2002 et membre du Temple de la renommée de la culture au Manitoba, a commencé par faire deux aveux : (1) toujours écrire sur les rives du lac Manitoba; (2) son goût pour la peinture a sauvé son écriture. Bien que respectueux de l’œuvre de Gabrielle Roy, il s’inscrit en faux contre cette approche qui fait la promotion de la culture par en arrière (le passé) plutôt que par en avant (l’avenir). Tout en étant écrivain franco-manitobain, il se doit de chercher l’universel. Dit-il « J’écris ici, mais je n’écris pas l’Ici ». Pendant la période de questions qui portait surtout la façon d’assurer une relève face à l’engouement des jeunes pour la culture anglo-américaine, Léveillé a fait connaître dans la langue de l’autre l’une de ses préférences : The West is the best, forget the rest!

Un des moments forts du colloque fut l’inauguration des nouveaux locaux du CEFCO et le dévoilement de la plaque Robert-Painchaud. À peine quelques mois après la fondation du CEFCO en 1978, Robert Painchaud, historien et co-fondateur avec Annette Saint-Pierre,, a perdu la vie lors d’un écrasement d’avion à Terre-Neuve. L’œuvre de fondatrice, chercheure, éditrice et écrivaine de Mme Saint-Pierre fut soulignée plus d’une fois à ce colloque.

Le vendredi midi, les participants aux ateliers ont eu droit au visionnement du film de Laurence Véron. Tourné aux Productions Rivard, Le blé et le plume rend hommage aux travaux des Éditions du blé, à la communauté artistique franco-manitobaine et au Manitoba en général. Présente au visionnement de son film, Mme Véron a avoué que tout comme Danielle Hébert, elle, aussi, avait trouvé son chez elle dans l’Ouest.

Enfin, pour clore le colloque, une série d’activités spéciales :

Une visite au Musée de Saint-Boniface, situé dans l’ancien couvent des Sœurs grises, venues de Montréal en 1844. Celui-ci constitue le plus vieil édifice de Saint-Boniface.

Une visite à la maison Gabrielle-Roy, rue Deschambault où se tenait en même temps le lancement d’un nouveau livre, Gabrielle Roy, aujourd’hui/Today

Se rendant à pied du Musée à la Maison, nous avons arrêté devant le monument tant controversé de Louis Riel. Le monument et la sculpture ont d’abord été dévoilés sur un emplacement atténuant au Palais législatif dans le cadre des célébrations du centenaire du Manitoba en 1970. Cette œuvre de l’architecte Étienne Gaboury et du sculpteur Marcien Lemay présentent Riel sous les traits d’un homme asservi et supplié après s’être sacrifié pour ses

principes et pour sa patrie. En 1991, des représentants de la communauté métisse et du gouvernement provincial ont annoncé conjointement que la statue serait remplacée par une statue s’accordant mieux à l’image de Louis Riel dans un rôle d’homme d’état. À la demande des étudiants du Collège universitaire de Saint-Boniface, le monument a été déménagé sur le campus afin rendre hommage à l’un des plus illustres diplômés du collège.

Puis, les activités de la semaine ont terminé comme elles ont commencé, en présence des artistes. Au Foyer du Centre culturel franco-manitobain, Danielle Hébert et Michel Marchildon ont eu le dernier mot…en chantant!

La Rivière rouge du Nord

La distance qui sépare la Grande fourche (Grand Forks) au Dakota du Nord de Winnipeg est moins que celle qui sépare Québec de Montréal. J’aurais pu faire le voyage en moins de deux heures, mais j’en ai pris sept afin d’explorer la vallée de la Rivière rouge du Nord qui fait partie du bassin versant de l’Arctique. Autrement dit, elle coule du sud au nord. Par conséquent, au printemps, elle dégèle plus tôt au Dakota qu’au Manitoba entraînant parfois de sérieux problèmes. On se souviendra des inondations de 1997 qui ont chassé des milliers de résidents de la vallée de leurs maisons et qui ont laissé de vastes étendues de terres fertiles sous un mètre ou plus d’eau. Je me souviens qu’à ce moment-là au Québec, la population en général s’étonnait d’entendre la plupart de ces sinistrés passer sur les ondes de Radio Canada en français. Comment se fait-il, disaient les uns, que ces gens-là puissent s’exprimer en français. Je ne savais pas que ça parlait français au Manitoba, disait les autres. Et oui, comme nous l’avons constaté dans la chronique précédente, la Rivière rouge est depuis 200 ans au cœur de la francophonie de l’Ouest.

À la frontière entre le Canada et les Etats-Unis se situe le village de Pembina, autrefois un poste de traite important des grandes compagnies (baie d’Hudson et Nord-ouest). Deux fois par année, les Métis partaient à la chasse aux bisons sur le vaste territoire à l’ouest de Pembina. Aujourd’hui cette histoire est racontée de manière très colorée au nouveau Musée de Pembina. À partir du moment où le nombre de bisons diminuait et la charrette de la Rivière rouge se faisait remplacer par les bateaux à vapeur et, plus tard, par le chemin de fer, Pembina s’effaçait tranquillement.

Avant de quitter les Etats-Unis, une visite à Walhalla, à 40 km à l’ouest, s’impose. On peut y voir, en plus du relief résultant des vestiges de l’ancienne rive du Lac Agassiz qui couvrait, il y a des milliers d’années toute cette région, le poste de traite du Métis, Antoine Gingras (1821-1877).

Une fois la frontière traversée, en suivant la Rivière rouge, le voyageur découvre, sur une distance d’une centaine de kilomètres un véritable chapelet de villages canadiens-français : Saint Joseph, Letellier, Sainte Élizabeth, Saint-Jean-Baptiste, Aubigny, Sainte-Agathe et Saint-Adolphe. À Saint-Adolphe, il faut prendre le temps de descendre de sa voiture pour jeter un coup d’œil sur cette rivière si paisible aujourd’hui, mais qui, il y a six ans, a semé tant de désarroi et de consternation. Dans le but d’éviter de telles catastrophes à l’avenir, les ingénieurs ont conçu un système de digues.

Saint-Norbert annonce l’arrivée dans la région du Grand Winnipeg. En 1970, la fusion municipale a éliminé, d’un strict point de vue légal, les villages de Saint-Vital et de Saint-Boniface. Ici, les vestiges de la cathédrale témoignent encore de la gloire d’autrefois et veillent sur le Collège universitaire de Saint-Boniface, site du colloque du CEFCO auquel je participerai. Et dans son cimetière, la pierre tombale de Louis Riel, chef métis et père du Manitoba.

L’ami Virgil

Dans la vallée de la rivière Rouge du nord au Minnesota, c’est la saison de la récolte des betteraves à sucre. Je suis venu voir mon ami, Virgil Benoît, fils de cette belle région et professeur de français à l’université du Dakota du nord (Grande fourche). Cette université se trouve à 50 km de chez lui à Red Lake Falls. C’est sur ce campus où Virgil a aussi fait son baccalauréat aux années 60, non loin de la statue de l’aigle en vol sculpté par l’ artiste

métis bien connu, Bennett Brien, de Belcourt, village situé sur les marges de la réserve de la Montagne à la tortue, que nous avons présenté à une administratrice de l’université un projet de formation culturelle dont l’objectif est la revitalisation des langue et culture françaises d’une région qui couvre une grande superficie au coin nord-ouest du Minnesota et au coin nord-est du Dakota. La présence française ici remonte loin et comprend au moins trois composantes : (1) premiers explorateurs, voyageurs et coureurs de bois, (2) Métis, (3) colons « canayens ». Le projet que nous proposons se réalisera en collaboration avec des organismes québécois dont le Conseil de la vie française en Amérique.

Virgil habite depuis un quart de siècle une maison construite de son propre dessein, cachée en arrière de celle de ses parents maintenant décédés. L’arbre généalogique des Benoît de Red Lake Falls remonte à l’ancienne Acadie. Déportés au Massachusetts, ils se sont ensuite retrouvés au Québec avant de participer, comme tant d’autres, à l’exode vers l’Ouest. En 1976, dans la foulée des activités entourant le centenaire de l’arrivée des colons canadiens-français dans la région de Red Lake Falls, Monsieur Benoît a décidé d`ériger un monument commémoratif sur sa ferme. De forme triangulaire, il est fait de pierres de champs et orné d’objets procurés à la fois dans la région (l’ancienne cloche d’école qui coiffe le sommet du monument) et dans la mère patrie. Au Québec, Monsieur Benoît est devenu propriétaire de trois statues : Sainte vierge sur la première face, Sacré Cœur que la deuxième et Saint-Isidore sur la troisième. C’est Virgil, dans le coffre de sa voiture, qui les a transportées au Minnesota.

En plus de leur travail d’universitaires, Virgil et sa conjointe, Sherry, aussi professeure, s’occupent de leur ferme et de leurs animaux : une dizaine de chats, deux chiens et quarante moutons. Ils ont également fondé la boulangerie à Pierre à Red Lake Falls, ouverte les fins de semaine seulement. C’est Virgil lui-même qui pétrit et fait cuire son pain à base biologique. Les locaux spacieux de la boulangerie contribuent à la vie culturelle du village, servant à l’occasion de lieu de rassemblement et de débats. Les clients et amis témoignent souvent de leur appréciation par un petit don, comme par exemple cette tête du voyageur, Pierre, sculptée par Roger Thiebert de Red Lake Falls.