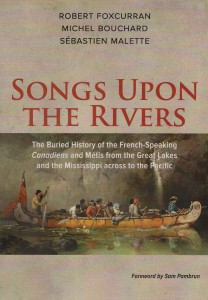

Mise en contexte : Michel Bouchard est originaire de Falher, en Alberta. Il est aujourd’hui professeur d’anthropologie à l’Université de la Colombie britannique du nord, située à Prince George. Au cours des années 90, il poursuivait ses études de maîtrise à l’université Laval où j’ai eu le bonheur de le connaître. Par la suite, nous sommes devenus amis et collègues. Deux de ses textes intitulés respectivement « De l’Acadie à l’Alberta en passant par le Kansas sur les traces de la famille Comeau » et « Les Lamoureux de l’Alberta : un parcours vaste et complexe » figurent dans deux ouvrages réalisés sous notre direction : Vision et visages de la Franco-Amérique et Franco-Amérique. Le mois dernier, Michel et deux collègues, Robert Foxcurran et Sébastien Mallette, firent paraître chez Baraka Books un nouvel ouvrage Songs Upon the Rivers : The Buried History of the French-Speaking Canadiens and Métis from the Great Lakes and the Mississippi across to the Pacific.

Ce sont les recherches menant à la publication de ce livre qui ont inspiré le court texte qui suit. Il s’agit d’une analyse fort originale de la victoire de Donald Trump à la récente élection présidentielle aux États-Unis. Scrutés sous tous les angles, personne ne pouvait imaginer que les résultats de cette élection pourraient peut-être trouver leur explication dans un processus historique impliquant les Canadiens [français], Métis et Créoles entamé il y a 200 ans. Comme de quoi, selon le vieil adage : « l’histoire se répète » Voici donc, son analyse :

* * *

Un riche capitaliste, propriétaire new-yorkais d’ascendance allemande, portant son regard vers l’Ouest, y a vu des sauvages et des étrangers polluant le paysage. Il fit écrire un livre afin de définir ce qu’est une nation, s’assurant que l’Américain idéal serait blanc, anglophone et viril. On ne parle pas ici du futur président Donald Trump, mais de l’homme d’affaires et magnat immobilier John Jacob Astor. Si Trump fit écrire The Art of the Deal par un journaliste, Astor a demandé à Washington Irving d’écrire Astoria, une œuvre qui définirait la nation et remettrait à leur place ces étrangers — majoritairement des Canadiens français, des Créoles et des Métis — tant détestés. Trump incarne l’héritage d’Astor et d’Irving : un pays blanchi, anglophone et machiste qui nie que ces communautés et autres groupes semblables n’aient jamais fait partie de l’histoire américaine.

Beaucoup d’encre, réelle et virtuelle, a servi à analyser les causes de la montée de Trump, mais rien n’a été dit sur le long parcours historique qui lui a donné naissance. Depuis près de deux siècles, on a construit une nation mythique américaine en écrivant notamment une histoire fictive basée sur la peur mêlée à une exubérance nationale débridée. Cependant, Trump est l’héritier d’un récit historique encore plus ancien dont l’objectif était de rendre les États-Unis « American » où les vrais héros archétypaux de la République seraient les self-made men, blonds, bronzés et anglo-américains.

Johann Jakob Astor, dont le nom anglicisé est John Jacob Astor, a quitté l’Allemagne pour l’Angleterre. Suite à la Révolution américaine, il s’installa à New York. D’abord vendeur de pianos, il s’impliqua ensuite dans le commerce des fourrures. Cette activité lucrative lui permit d’acheter de vastes terrains dans le petit bourg de Manhattan. Il deviendra rapidement le premier nabab immobilier, le premier multimillionnaire, et sa famille sera la plus riche d’Amérique. Si une partie de sa richesse vient de la traite des fourrures, il a aussi profité de ses réseaux mondiaux pour financer la contrebande d’opium vers la Chine, s’assurant ainsi des profits encore plus substantiels.

Mais comment diable a-t-il fait pour accumuler une telle richesse grâce à la traite des fourrures en Amérique ? Au Canada, le castor placé sur le revers des cinq sous nous rappelle que jadis la richesse venait du commerce international des peaux utilisées pour confectionner les très populaires chapeaux de feutre. Moins connu est le fait que la fortune d’Astor à Manhattan vient aussi de ce même commerce des fourrures. Pour arriver à ses fins, Astor s’est joint à d’éminents francophones de l’Ouest, Créoles et Canadiens, qui servaient d’intermédiaires entre les agents qui recueillaient les fourrures dans les postes éloignés et ceux du marché mondial. Pour s’assurer que son entreprise, l’American Fur Company, devienne prospère, Astor s’est aussi allié la famille fondatrice de Saint-Louis, le clan Chouteau. Cette famille faisait appel à des milliers de voyageurs et de commerçants francophones afin de s’assurer que les peaux tant convoitées pourraient être obtenues en commerçant avec les nations autochtones de l’Ouest américain. Le Canadien français et les Métis étaient les « Mexicains » de l’époque, c’est-à-dire une main-d’œuvre bon marché favorisant ainsi l’accroissement de la richesse de la prospère élite américaine. Astor vendit son entreprise dans les années 1830, avant la chute des prix des peaux de castor.

S’il avait été né aux États-Unis, Astor se serait sans doute présenté à la présidence, mais il a dû se contenter de Washington Irving et de son neveu, Pierre Munroe Irving, pour promouvoir son Amérique idéale. Dans Astoria, Irving a dû tourner la faillite du Pacific Fur Company, une « succursale » de l’Américan Fur Company, en une tentative de nation-building dans laquelle la vision d’Astor aurait facilité l’expansion de l’entreprise mère jusqu’au Pacifique. Dans son traité de 1836, Irving, en présentant un Astor plus grand que nature, a dénigré les hommes mêmes qui avaient assuré sa richesse. Il a, en somme, présenté les voyageurs canadiens comme des enfants à l’âme sauvage dont la culture était destinée à disparaitre à court terme. Il a décrit les habitants de l’avant-poste de la frontière du Missouri en ces termes : « [la] population de Saint-Louis est encore plus hétéroclite que celle de Mackinaw. Ici, on pouvait voir le long des berges de la rivière, les bateliers bruyants, extravagants et vantards du Mississippi [c’est-à-dire les Créoles francophones], et les gais, grimaçants, chantant et toujours de bonne humeur voyageurs canadiens [français]. » Rappelons que Mackinaw était anciennement le fort français de Michilimackinac situé sur le détroit qui sépare les péninsules supérieure et inférieure du Michigan ; ce lieu abritait alors une grande communauté francophone et métis, ou française et indienne.

Tout au long de ses travaux, Washington Irving ne cesse d’avilir les gens qui parlent français, un groupe linguistique qui, était encore majoritaire dans des villes telles que Saint-Louis et La Nouvelle-Orléans et qui l’avait été la génération précédente à Détroit. Il quantifie même la supériorité de l’Américain type. Dans The Adventures of Captain Bonneville, il cite un certain marchand, dont il tait le nom, qui déclarait : « En ce qui concerne la sagacité, l’aptitude à trouver des ressources, l’indépendance et l’intrépidité intellectuelle, je considère qu’un Américain vaut trois Canadiens. » Les Canadiens français n’ont pas la noblesse et la masculinité de l’Anglo-Américain idéal, et la description de ces hommes ressemble étrangement celle de l’« Autre » américain, qu’il soit mexicain ou musulman. Comme les Canadiens, Créoles et Métis d’antan, ces étrangers contemporains sont trop émotifs, trop vaniteux, trop paresseux, trop malhonnêtes pour être à la hauteur de l’Anglo-Américain idéalisé.

Les travaux d’Irving, qui ont été publiés sous forme de feuilleton dans les journaux et de romans bon marché, encensaient les vrais Américains de l’Ouest qui propageaient la « civilisation », et ce, au détriment des locuteurs français qui, pourtant, avaient joué un rôle si important dans l’histoire de la région. Le film How the West Was Won les a aussi complètement gommés du récit. Les Canadiens français, Créoles et Métis entre autres sont carrément évacués de cette épopée cinématographique d’époque ; seul un certain « Jacques » y apparait tout à fait par hasard, et c’est là l’unique référence à la présence de la langue française.

En gommant la présence du français, le récit américain a du même coup perdu un modèle convaincant de multiculturalisme. Sans nier les idéaux d’une pureté raciale, les Français s’étaient alliés à des femmes appartenant à diverses tribus autochtones. Des esclaves émancipés, tel que John — probablement Jean — Brazeau, pouvaient devenir d’importants commerçants à l’époque du commerce des fourrures. On était libre d’être Canadien dans l’Ouest américain, même si la plupart de ses ancêtres étaient amérindiens. Le français était la lingua franca du continent à l’époque. En plus de sa propre langue, règle générale, le Canadien parlait une ou plusieurs langues indigènes et ils ont volontairement adopté les pratiques culturelles autochtones.

Un cas révélateur s’est présenté dans les années 1830 alors qu’Alexis de Tocqueville s’est rendu dans ces régions sauvages. Là, il rencontre un homme vêtu à l’indienne qui s’adresse à lui dans un français typique de la Normandie. L’érudit français est étonné, il prétend qu’il n’aurait pas été plus abasourdi si son cheval lui avait parlé dans sa langue natale. L’homme lui explique qu’il a un père [canadien] français et une mère amérindienne. Tocqueville note dans son carnet comment une race singulière de peuple métissé était disséminée aux frontières du Canada et des États-Unis.

En oubliant le passé multiculturel, multilingue et multiracial qui caractérisait les États-Unis, le mythe d’une Amérique blanche est parvenu à dominer le récit national. Ce mythe veut que les Anglo-Américains blancs ne soient pas métissés au point de vue racial. Pour reprendre les mots codés du groupe d’extrême droite Alt-Right, ce sont de vrais mâles alpha. Dans ce récit du passé américain, les Anglo-Américains étaient de vrais hommes, et leur monumentalité, largement mythique, ne doit pas être oubliée. Ce récit continue d’en inspirer plusieurs, il a certainement contribué, du moins en partie, à l’étonnante victoire de Trump. Astor et Irving seraient sans aucun doute très fiers !

Michel Bouchard et sa conjointe, Ekaterina aux chutes Montmorency, circa 2011