Tandis que des dizaines de milliers de Québécois fuient l’hiver à tous les ans pour passer jusque 182 jours dans les régions les plus chaudes des États-Unis, il y a des vaillants Américains qui s’installent au Québec l’hiver pour goûter aux plaisirs de la saison blanche. Terry Fahy et sa conjointe, Debbie, sont de ceux-là. Nous nous sommes rencontrés récemment, grâce à mon fils, Zachary, au Faks Café, avenue Maguire, à Sillery (voir chronique du 28 décembre 2008).

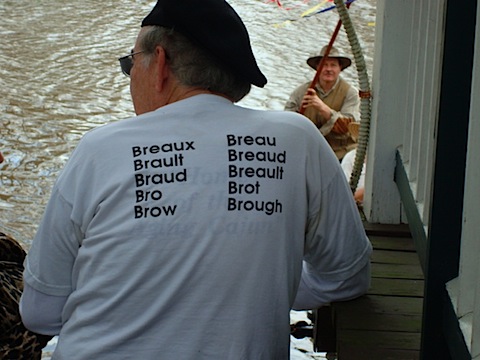

Pourtant, Terry et Debbie viennent d’un État de l’Ouest réputé pour le ski. Qui n’a pas entendu parler de Vail, d’Aspen et du Parc national des Montagnes rocheuses (Rocky Mountain National Park) ? Aux dires de ces francophiles : « Pas assez de neige, pas assez hivernal, le Colorado ! » Profitant de l’année sabbatique 2009-2010 de Debbie, bibliothécaire et archiviste à l’université du Colorado, située à Boulder, et du fait que Terry occupe une fonction à l’université Ohio State qu’il peut remplir aussi bien à Québec qu’à Denver ou à Columbus (ou à Davos ou à Sopporo), ces aimants de l’hiver choisirent de séjourner à Québec afin de bénéficier d’un véritable hiver. Quelles ne furent pas leur surprise et leur déception d’être témoins de l’un des hivers les plus doux et les moins enneigés dans l’histoire moderne de la vieille capitale : une accumulation de neige (160 cm) trois fois et demie moins élevée qu’en hiver 2007-2008 (550 cm).

Par contre, le printemps précoce qui assura une longue et bonne saison pour les acériculteurs et les propriétaires de cabanes à sucre leur permit de goûter trois fois aux délices de l’érablière—la dernière fois dimanche dernier chez l’En-tailleur à Saint-Pierre-de l’ïle d’Orléans. Jouissant de la musique traditionnelle de leurs hôtes, les visiteurs du Colorado ont démontré leur savoir-faire sur la piste de danse.

En attendant le versement de la tire sur neige, bon prince, Terry me pose avec ma petite-fille, Camille, pour qui c’était la toute première Cabane. En même temps Debbie, à ma droite, se sucre le bec !