En 2009, Kate Winslet a remporté l’Oscar de meilleure actrice pour son rôle dans The Reader (Le liseur, en traduction). Cette même année, dans son roman L’anglais n’est pas une langue magique, Jacques Poulin nous livre une autre version du Liseur. Il s’agit d’un petit roman (156 pages en format de poche) qui se situe quelque part entre son chef d’œuvre Volkswagen Blues (1984) et l’autre petit classique, La tournée d’automne (1993) et qui fait suite à La traduction est une histoire d’amour (2006).

C’est l’histoire de Francis, petit frère de Jack Waterman qui a parcouru le continent il y a un quart de siècle en VW minibus à la recherche de son frère Théo (métaphore du Canadien à la recherche des Canadiens errants). Dans ce nouveau roman, le grand frère, vieillissant et mal en point, essaie péniblement de terminer son grand roman sur l’odyssée des Français en Amérique. Dans son appartement au douzième étage de la Tour du Faubourg, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec, il doit souvent faire appel à Francis, logeant au premier, qui, en tant que lecteur invétéré à la mémoire photographique, maîtrise mieux que lui les dates précises et l’ordre des événements. Parfois Jack appelle Francis en pleine nuit pour que celui-ci fouille dans ses souvenirs ou lui fasse part du mot juste. Oui, même si Francis n’a pas étudié la littérature comme Jack, il se débrouille bien dans la vie. Il est lecteur sur demande. C’est son métier. Parmi ses clients la mystérieuse Madame Marianne de la rue de Bernières, Limoilou, une jeune fille en retraite à l’île d’Orléans qui porte encore aux poignets les cicatrices qu’elle avait à la fin de La traduction est une histoire d’amour, Chloé, une jeune fille dans le coma depuis un accident de moto s’étant produit dans la grande côte de Baie-Saint-Paul et Alexandre, 12 ans, en attente d’une intervention cardiaque à l’hôpital Laval. De puissants liens de respect et d’amitié se créent entre le liseur et ses « clients » rappelant—comme dans le film—les bien faits de la lecture à haute voix.

Francis vit bien son complexe de petit frère. Il se prend pour Henri Richard. Et comme le « pocket rocket », il prend des ailes au moment où le grand frère n’est plus autant en possession de ses moyens, au moment où il accroche ses patins en achevant péniblement son grand essai sur les Francos d’Amérique. Après avoir fait l’amour avec Marine, une fille de son âge qui n’avait jusque-là d’yeux que pour le grand frère, le complexe se volatise: « À la fin [de l’acte], je n’étais pas sûr d’être encore un petit frère ».

Pour le géographe que je suis, ce qui fascine dans l’œuvre de Jacques Poulin, encore plus que la clarté de la langue et la simplicité du récit, c’est sa capacité de manier, à l’intérieur d’un seul chapitre et parfois d’un seul paragraphe le jeu d’échelles. Il passe du local (Francis dans sa Mini Cooper sillonnant les rues de la ville de Québec au temps moderne) à l’échelle du continent (la remontée du Missouri par l’expédition de Lewis et Clark au temps ancien). Le travail de lecteur professionnel, de liseur, permet de mettre en valeur l’expérience française en Amérique du Nord et de suggérer à son grand frère, Jack, le titre de son magnum opus : L’Anglais n’est pas une langue magique.

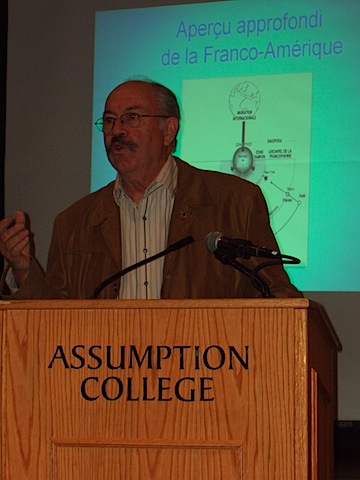

Pour le voyageur en Franco-Amérique que je suis, cela fait plaisir de voir confirmer dans la littérature ce dont moi et d’autres, comme Serge Bouchard de l’émission des Remarquables Oubliés, essayons de faire la promotion.

De mon côté, dit Francis, je me réjouissais de constater que le parcours des explorateurs était jalonné de noms français. Noms de villages, de forts, de cours d’eau, de collines mais aussi de voyageurs, de guides, d’aventuriers, de traiteurs de fourrures. Ils s’appellent Loisel, Dorion, Laliberté, Lepage… Leurs noms avaient des consonances familières et je les prononçais avec d’autant plus de respect que l’Histoire les avait oubliés.