Dans le livre qu’il a réalisé avec Maurice Basque, Une présence qui s’affirme : la communauté acadienne et francophone de Fredericton, Greg Allain rappelle la crainte des autorités gouvernementales provinciales de vendre le terrain situé au coin des rues Priestman et Regent, à proximité du Centre communuataire Sainte-Anne,

pour la construction d’une église dans la paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas, nouvellement érigée. Pourquoi cette réticence devant un objectif si louable? La réponse est très simple : la peur de contribuer à la création d’un « ghetto français » à Fredricton.

L’achat a néanmoins été conclu et la nouvelle bâtisse, au style plutôt moderne et chargé de symbolisme, fut inaugurée en 2001, 242 ans après la destruction de la chapelle qui portait ce même nom sur ces mêmes lieux

En fait, le village acadien de la Pointe Sainte-Anne se situait en 1755 (année du Grand Dérangement) aux abords de la Saint-Jean, là où est située aujourd’hui la capitale provinciale. En février 1759, selon Maurice Basque, le lieutenant anglais, Moses Hazen, agissant sous les ordres du colonel Robert Monkton à la tête d’une petite compagnie de mercenaires, arrive à la Pointe Sainte-Anne. Il ne réussit qu’à capturer trois familles acadiennes, les autres se sauvant dans les bois. Les prisonniers furent massacrés et le village réduit aux cendres.

Malgré la destruction totale de leur village, certains Acadiens réussirent à revenir s’établir dans la région, mais elle serait désormais transformée de manière radicale par de nouveaux arrivants dont la présence concrétiserait les prétentions britanniques. Fuyant la révolution américaine, 14 000 loyalistes, fidèles à la couronne britannique, débarquèrent au Nouveau-Brunswick, province nouvellement créée en 1784 en la détachant de la Nouvelle-Écosse. Ils prendraient possession des bonnes terres et rebaptiseraient les lieux Frederick’s Town afin de rendre hommage au second fil du roi George III de Grande-Bretagne.

Toujours selon Basque, la cohabitation entre loyalistes et Acadiens s’avérait très difficile. La majorité des Acadiens prirent la décision de s’établir ailleurs, surtout au Madawaska, permission que leur accorda le gouvernement du Nouveau-Brunswick en 1785. Pendant presque deux siècles, l’abandon de la région de Fredericton par les Acadiens fut plus ou moins complet. L’élection en 1960 d’un premier Ministre acadien, Louis Robichaud, et les réformes qu’il a présidées sur une période de dix ans marquèrent un retour des francophones vers la capitale provinciale.

Profitant d’une conjoncture particulière découlant de la transformation de l’ordre symbolique du Canada par les gouvernements de Pearson et Trudeau, processus qui fut couronné par la mise en application en 1969 de la loi sur les langues officielles, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, suivit l’exemple, faisant du Nouveau-Brunswick, la seule province canadienne officiellement bilingue. La dualité au niveau des services nécessitait évidemment un retour important des Acadiens et francophones vers la capitale provinciale. N’étant pas dupes, ceux-ci hésitaient à quitter leurs régions (Madawaska, baie des Chaleurs, péninsule acadienne) pour venir à Fredericton s’ils ne pouvaient y vivre en français. Dans un premier temps, pour obtenir les services dans leur langue, ils tergiversaient entre plusieurs locaux mis à leur disposition. C’est en 1978, à force de chaudes luttes, que la nouvelle communauté francophone et acadienne de Fredericton réussit à obtenir son centre communautaire qui comprendrait également une école offrant des cours depuis la maternelle jusqu’à la douzième année. Aujourd’hui, environ 1 000 élèves suivent leurs cours dans de belles salles de cours bien équipées. À l’automne 2005, on annonce 96 nouvelles inscriptions en maternel, ce qui nécessitera cinq classes au lieu de trois! Au centre, les élèves et les membres de la communauté ont accès à la bibliothèque Michaud. D’ailleurs, tous les services mis à la disposition de la communauté acadienne et francophone de Fredericton, sauf un, la Caisse populaire, située au centre-ville, se trouvent sous le même toit. Partout, à l’intérieur du Centre et de l’École se trouvent des symboles de l’histoire acadienne et des rappels de l’identité acadienne.

L’importance du Centre communautaire Sainte-Anne a dépassé de loin les frontières de la ville de Fredericton et de la province du Nouveau-Brunswick. Il s’est agi du premier centre communautaire et scolaire au Canada. Sa réalisation a facilité l’obtention par les francophones de tels centres dans d’autres villes, comme le Centre Frontenac à Kingston et la Cité des Rocheuses à Calgary, pour ne nommer que ceux-là. Sans eux, la survie des communautés francophones minoritaires en milieu urbaine serait incertaine, sinon impossible.

Author Archives: Dean Louder

Drummond, NB, pas Drummondville, QC

Si je fréquente depuis sept ans le village de Drummond, au Nouveau-Brunswick, (population 900), c’est grâce à Laura Beaulieu qui me l’a fait connaître et qui m’a appris à aimer cette région aux paysages panoramiques, pittoresques et « patatisés ».

C’est ici que se sont implantés vers 1875 ses ancêtres en provenance, d’une part, de Rivière-Ouelle, au Québec (les Lavoie et Beaulieu), et, d’autre part, les Thériault et Cyr, victimes, en 1785, de la « deuxième Déportation des Acadiens » (voir texte suivant).

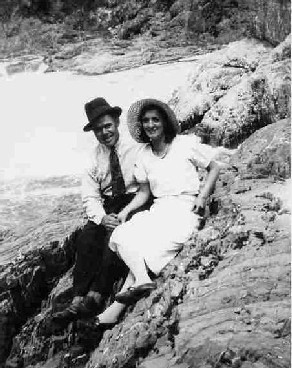

Lucien Beaulieu et Yvonne Lavoie, 1933

En effet, ce qui caractérise la population de ce village situé aux limites méridionales de cette région francophone à laquelle le géographe, Adrien Bérubé, a attribué le nom « Marévie » (comtés de MAdawaska, de REstigouche et de VIctoria), est l’heureux mélange des deux peuples « canayen » et acadien. Mais ce n’est pas là le plus intéressant.

Le plus emballant, c’est que pour établir leur petit château fort qui demeure de nos jours presque exclusivement francophone, ils ont dû tasser les Irlandais. La légende veut que ces nouveaux venus en provenance du Québec, contrairement aux Irlandais, savaient se servir avec aplomb de leurs scies et haches. Cela leur a donné un net avantage sur les Européens. Ils ont défriché et pris possession des meilleures terres, les McCleod, O’Regan, McClaughlin, McClusky, McCarthy prenant refuge de l’autre côté de la rivière Saint-Jean dans un secteur baptisé « Le Portage ».

L’ardeur, l’assiduité au travail et l’expansion territoriale de ces francophones ont créé un tel remous dans la capitale, Fredericton, que les gouvernants de la très loyaliste province du Nouveau-Brunwick ont convenu d’ériger une barrière contre cet étalement « frenchy ». Leur méthode était perspicace et efficace. Ils ont fait venir des Danois, formant ainsi au sud de la rivière aux Saumons la plus importante concentration de Danois au Canada. Grâce à ses églises, ses cimetières et ses odonymes, New Denmark porte encore leur marque. À chaque année,

jusque tout récemment, les Jensen, Rasmussen, Christiansen, Sorensen, Nielsen et les autres fêtaient le 19 juin l’arrivée des leurs en 1872. Leur implantation au sud de la rivière a, effectivement, mis terme à l’expansion territoriale des francophones. Pendant un siècle, les deux populations, catholique et protestante, se faisaient face, chacune de son bord.

À Drummond, au risque de perdre leur langue et, pis, leur âme, les jeunes filles catholiques recevaient la consigne en provenance de leurs parents et du curé en Chaire le dimanche matin de ne pas fréquenter ces beaux, grands blonds du village avoisinant. La plupart ont bien écouté, mais il y a eu des exceptions, comme Victorine Violette et Moguns Givskud qui ont lié leur destin le 9 novembre 1964. Deux enfants sont issus de ce mariage, leur fils, Mike, et leur fille Mia, aujourd’hui directrice de l’école élémentaire Sacré-Cœur de Grand-Sault. Qui aurait pensé autrefois qu’un jour une Givskud dirigerait la plus grande école primaire de langue française de la région!

Pour les gens qui voyagent aujourd’hui entre Québec et Montréal, Drummondville est un point de repère plutôt inintéressant. Ils s’y arrêtent peu, à moins de devoir subvenir à un besoin naturel. De même, les gens qui voyagent entre Edmundston et Fredericton ne fréquentent guère Drummond, pourtant peu à l’écart de la Trans-Canadienne. Drummond est un lieu de passage pour les gens qui empruntent le Renou, ce raccourci raboteux qui relie Edmundston à Moncton en passant par les forêts du centre du Nouveau-Brunswick.

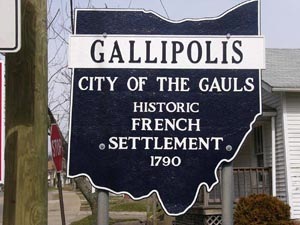

Gallipolis, OH : Mirage français aux États-Unis

L’American Historical Association attribue annuellement des prix aux auteurs d’ouvrages scientifiques traitant de l’histoire des Etats-Unis. L’un d’eux porte sur le meilleur ouvrage en langue étrangère. En 2003, on m’a demandé de faire l’évaluation un tel ouvrage en vue de l’attribution de ce prix. Puisque je n’avais jamais mis les pieds dans le coin sud-est de l’Ohio, j’ai refusé d’évaluer Gallipolis : histoire d’un mirage américain au XVIIIe siècle. Aujourd’hui, je n’aurais plus d’excuse, car j’ai exploré, ne serait-ce que brièvement, Gallipolis, ville des Gaulles, fondée en 1790 par 500 membres de a bourgeoisie française fuyant la Révolution dans leur pays. Moins de vingt ans plus tard, ayant subi l’arnaque des promoteurs de la compagnie Sciota, ils étaient déjà partis sans laisser de traces.

Ne cherchez pas de noms à consonance française dans le bottin téléphonique ni sur les listes d’anciens combattants de toutes les guerres américaines du 20e siècle, affichées à « La place », le parc au centre de Gallipolis (4 200 habitants). Il n’y en a pas! C’est ici au parc, selon la légende, que le French Five Hundred s’est implanté, face à l’Ohio pour fonder ce joli bourg. Par contre, les symboles de la France ou de la francité sont partout : par exemple, l’énorme sculpture d’une fleur de lys, ou le boulevard des Français qui mène à « La place ». Située entre le boulevard des Français et l’Ohio, une statue érigée en 1990 pour marquer le bicentenaire de Gallipolis. Il s’agit d’un couple, de toute évidence, français, qui surveille attentivement la nouvelle colonie. La statue dont le titre gravé en français, « La vue première », est la création de William P Hopen.

Et comme si cela n’en était pas assez! L’image de la France est inscrite sur les bannières qui ornent tous les lampadaires du centre historique du village et sert également de raison sociale à la garderie (French City Child Care)! À la société historique et généalogique de Gallipolis, les deux préposées m’ont offert leur seul exemplaire du livre de Moreau-Zanelli cité au début, à condition bien sûr que j’accepte de le traduire. J’ai poliment refusé.

Je ne pouvais m’empêcher de réfléchir à ce que ces fiers pseudo Français de Gallipolis auraient pu vivre au moment de l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Iraq. Est-ce qu’ils se rendaient compte que ce pays tant honni par leur Président et son gouvernement était bel et bien celui même qu’ils célèbrent quotidiennement avec tant de gusto!

Vincennes, IN : Canadiens français au service de la Révolution américaine

À l’âge de 19 ans, j’habitais la région parisienne. Mon adresse : 202, rue de la Jarry, Vincennes (Seine). Depuis, la présence d’une ville du nom de Vincennes en sol américain m’a toujours fasciné. Aujourd’hui, j’ai enfin visité cette ville de 19 000 habitants, découvrant qu’elle est jumelée avec cette autre Vincennes de ma jeunesse. J’ai profité de mon passage pour m’initier à son histoire.

En 1732, afin de protéger les intérêts de la France à l’ouest des Appalaches, un petit groupe de Canadiens sous la direction de François-Marie Bissot, sieur de Vincennes (1700-1736), a construit un fort sur les rives de la Wabash.

Quatre ans plus tard, Bissot est brûlé vif au Tennessee par les Chickasaws. Quelques centaines de Canadiens continuèrent de vivre à cet endroit qui portait son nom, ainsi qu’à d’autres forts plus à l’ouest, au pays des Illinois, notamment à Kaskaskia et à Cahokia, situés sur la rive est du Mississippi, en face de Saint-Louis. Évidemment, après la Conquête et le Traité de Paris, ils se trouvaient, du jour au lendemain, des sujets britanniques.

Pour subvenir aux besoins spirituels de ces Canadiens parsemés à travers un vaste territoire s’étendant depuis les Appalaches jusqu’au grand fleuve et des Grands lacs jusqu’au Golfe du Mexique, l’Église a envoyé le père Pierre Gibault, né à Montréal en 1737. Ayant travaillé brièvement dans le commerce des fourrures avant d’être ordonné à l’âge de 31 ans, Gibault se trouvait donc bien dans sa peau à Kaskaskia, à partir de laquelle il pouvait voyager à pied, à cheval ou en canot, sur des centaines de kilomètres à la ronde, afin de rendre visite aux ouailles.

En 1775, le début de la Révolution américaine vint modifier le contexte politique et social. Les Britanniques cherchaient à consolider leurs acquis devant l’arrivée massive d’Américains en provenance de Virginie et du Kentucky qui épousaient la cause de l’indépendance des colonies anglaises. Quant aux francophones dont l’hégémonie s’est estompée sur les Plaines d’Abraham, ils étaient susceptibles d’être gagnés à la cause américaine. Connaissant le père Gibault à Kaskaskia, le Commandant américain dans l’Ouest, George Rogers Clark, vénéré aujourd’hui à Vincennes par la construction d’un monument gigantesque portant son nom, lui a demandé d’être son

émissaire auprès de ses concitoyens français à Vincennes. Traversant d’un bord à l’autre ce qui est aujourd’hui l’État de l’Illinois, un voyage de 300 Km, Gibault n’a eu aucune difficulté à rallier les Canadiens de Vincennes à la cause de la nouvelle république en formation. De nos jours, une dizaine de pierres tombales portant des noms suivants témoignent des nombreux Français de Vincennes qui ont servi sous le drapeau américain, contribuant ainsi à l’édification de la nouvelle république et à son expansion vers l’Ouest : Joseph Dubois, Pierre Grimard, Louis Victor Edeline, Michel Brouillette, Jean-Marie Philippe Le Gras, François Busseron, Nicholas Cardinal, Pierre Levry dit Martin, François Pelletier et André Languedoc.

Le révérend Jean-François Rivet n’a pas porté d’armes contre les Anglais, mais a contribué, à sa façon, au développement de Vincennes. Prêtre et éducateur d’origine martiniquaise, il fut le premier recteur de l’Académie Jefferson qui deviendrait plus tard l’université Vincennes.

En me rendant à Vincennes, j’ai trouvé au Parc historique George Rogers Clark de nombreux vestiges du patrimoine français, y compris la vieille cathédrale Saint-François Xavier. Malheureusement, très peu d’effort n’est fait pour les mettre en valeur ni pour les interpréter. Non, Vincennes sert avant tout à l’interprétation de la Guerre de l’Indépendance américaine et à la gloire de la République de l’Oncle Sam.

Retour à la Vieille Mine, MO

Au printemps 1978, j’ai rencontré Kent BONE chez lui, à la Vieille Mine, sur le flanc oriental des montagnes aux Arcs (Ozarks), au Missouri. Il avait 23 ans. Peu de temps après, il est venu chez moi à Québec. Cette première fois, il est resté trois mois, les autres fois, un peu moins. Kent a découvert une mère patrie et une identité longtemps cachée. Depuis ces découvertes, il s’appelle Kent BEAULNE et il a appris le français qu’il parle couramment.

.

Lors de mon voyage chez lui en 1978, Kent m’a présenté aux gens d’un certain âge. Je parlais français avec Mme Villmer, Rosie Pratt et Pete Boyer. Dans sa petite maison en bois rond, Charlot Pashia a sorti son violon et m’a joué des airs de chez lui qui étaient aussi, sans qu’il le sache, ceux du Québec, de l’Acadie et de la Louisiane. Son épouse, Anna, m’a offert de l’eau fraîche puisée à la pompe, car il n’y avait pas encore d’eau courante dans la maison. Aujourd’hui, afin de renouer avec Charles et Anna et de me remémorer ces bons moments, je me suis rendu au cimetière, en arrière de l’église Saint-Joachim. Ils étaient là, Charlot et Anna, avec bien d’autres dont le nom original porte les traces d’un curé américain qui écrivait en anglais au son. Les Pagé bien sûr, mais aussi les Degonia (Desgagné), Reando (Riendeau), Osia (Auger), Bourisaw (Bourassa), Courtaway (Courtois), Merseal (Mercille) et DeClue (Duclos).

Il y a cinq ans, j’écrivais dans Vision et Visages de la Franco-Amérique que Kent Beaulne chérissait l’idée de faire de la Vieille Mine (Haute-Louisiane) une « halte routière » à mi-chemin entre deux pays francophones, le Québec et la Basse-Louisiane. D’ailleurs, c’est Kent qui a révélé à un ami québécois que « le Purchase (achat de la Louisiane par les Américains en 1803) est à nous ce qu’est pour vous la Conquête ». Le projet de mise en valeur du patrimoine de la Vieille Mine progresse. Un terrain de cinquante-cinq acres est acheté sur lequel un village historique verra le jour. Certaines pièces sont déjà sur place et d’autres y seront déménagées dans un proche avenir.

Natalie Villmer, réincarnation parfaite de sa mère que j’ai rencontrée en 1978, m’a fait visiter la maquette du centre d’interprétation et de recherche envisagé. Les archives, qui se trouvent actuellement dans un véritable coffre fort à l’intérieur d’une vieille bâtisse, sont riches et variées. Il y a deux ans, la société historique de la Vieille Mines a réussi à rapatrier les cylindres en cire sur lesquels l’ethnologue franco-ontarien, Joseph Médard Carrière, avait, au cours de ses recherches en 1937, enregistré les habitants de la Vieille Mine. De plus, ils ont le gramophone sur lequel les faire écouter. Évidemment, le transfert de ces enregistrements sur disques compacts est prévu.

Les gens de la Vieille Mine travaillent avec les moyens modestes et les ressources limitées. Ils ont raison d’être fiers de leurs réalisations. Ils méritent bien que les francophones du Canada et de l’Hexagone s’intéressent à eux, car, comme ils nous le rappellent : « Après 300 ans, on est encore icitte ».