À l’extrême sud du New-Jersey se trouve le phare du Cap-May. Il n’est pas le seul dans ce petit État coincé

entre deux mégalopoles, New York et Philadelphie. En tout, il y en a dix-neuf qui surveillent les baies et estuaires de la côte déchiqueté du « Garden State ». Celui-ci, le troisième à occuper ce lieu surplombant l’entrée de la baie du Delaware, fut érigé en 1859 et mesure 52 mètres. De nos jours, le phare clignote à toutes les 15 secondes. À une distance de 40 km au large, ce signal est visible.

Henry Hudson est le premier Européen à pénétrer la baie en 1609.En 1620, un capitaine hollandais Cornelius Jacobsen Mey donna au bout de la presqu’île son propre nom dont l’épellation fut modifiée par la suite. Les premiers habitants permanents ne viendront occuper ces côtes que presque cent ans plus tard. Ce seront des baleiniers en provenance de la Nouvelle-Angleterre qui fonderont le village de Cap-May qui deviendra un haut lieu de villégiature pour la classe supérieure du Nord et certains membres de l’aristocratie du Sud. Déjà en 1766, les liens étroits lient le village à Philadelphie, située en amont du Delaware sur l’autre rive. Par la suite, les planteurs bien nantis de la région du Tidewater, zones côtières des actuels États du Maryland, de la Virginie et de la Caroline du nord, découvriront les charmes de cette région à l’air frais et salin, aux plages blanches et à la température plus fraîche que chez eux. Donc, cohabitation jusqu’au moment de la Guerre de sécession par ceux qui deviendront des ennemis pendant ce conflit meurtrier qui marquera l’histoire des États-Unis.

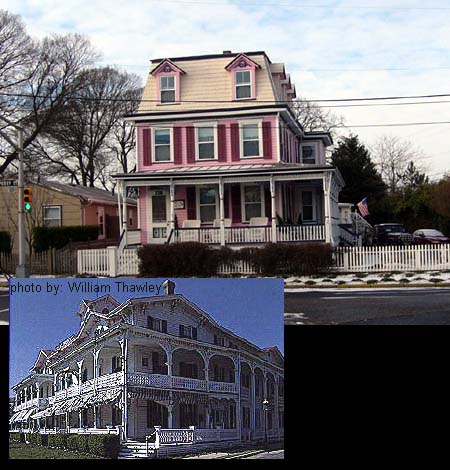

Après la victoire du Nord, les grands industrialistes de cette région firent construire un chemin de fer de New-York à Cap-May. La région connut alors une croissance et une prospérité relative sans précédente qui est reflétée dans

l’architecture victorienne recherchée par l’élite de l’époque. Mais il y a d’autres influences tout aussi saisissantes, comme la maison de Stephen Smith, homme d’affaires, philanthrope et abolitionniste, d’origine afro-américaine. Smith s’est construit en 1846, au moment où, comme pasteur, il fondait l’église A.M.E. (African Methodist Episcopal). Aujourd’hui, l’église méthodiste du Cap-May, aux allures gothiques, se situe en face de la maison Smith.

Deux ans après avoir subi les ravages du terrible ouragan de 1962, l’accès à Cap-May à partir du sud s’est amélioré grâce à l’établissement d’un lien avec Lewes, situé à une quarantaine de km, sur l’autre rive, dans l’État du Delaware. Selon la saison, les voyageurs contemporains peuvent être desservis chaque jour aux heures variables par cinq traversiers de dimension appréciable.

En quittant le quai de Cap-May en plein hiver, un Québécois pourrait se croire à bord du Alphonse Desjardins qui fait la navette entre Lévis et Québec—bouée en moins. Au milieu de la baie, toutefois, la largeur de l’estuaire empêche de voir les deux rives. Par contre, le trafic maritime se dirigeant vers Philadelphie est bien en vue. Quatre-vingts minutes après le départ, les passagers arrivent à Lewes..

Author Archives: Dean Louder

Otage de la « tempête du siècle »

Aurais-je pu choisir un moment plus difficile pour reprendre la route ? Le choix a été dicté en grande partie par le calendrier chrétien, car je tenais absolument à être en Louisiane pour mardi gras qui arrive tôt cette année (8 février). Oui, la Louisiane! C’est un retour dans ce pays que j’ai commencé à fréquenter en 1969 à titre de touriste. J’y ai vécu en tant que chercheur en 1977 et 1978. Faisant partie d’une équipe de recherche canadienne bénéficiant d’un octroi de la Fondation Ford, j’étudiais, avec mes collègues, le renouveau ethnique et linguistique qui semblait s’y enclencher. Pour le faire, nous avons parcouru dans tous les sens la partie méridionale de cet État américain qui fascine tant le monde francophone. Nous y avons enregistré sur cassettes des entretiens chez des centaines de Cadiens et Créoles qui subissaient avec politesse, patience et enthousiasme nos interrogations. Les quelques 600 cassettes que nous avons rapportées du terrain constituaient—et constituent encore de nos jours—le meilleur échantillon du français parlé en Louisiane à cette époque-là—époque révolue, car malgré les efforts soutenus du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL) et en dépit de nombreux appuis des pays de la Francophonie, le nombre de locuteurs du français continuent à diminuer. En 2005, plus d’un quart de siècle plus tard, il était temps que je rapatrie la partie de ce patrimoine louisianais qui avaient, toutes ces années durant, demeuré en ma possession.

Partant de Québec par temps très froid (-26 C.), je croyais que les choses ne pourraient aller qu’en s’améliorant. Erreur! À la frontière, le douanier, après avoir étudié la lettre qui m’a été fournie par le directeur du Centre d’éco-tourisme autorisant le dépôt de mes « documents » dans ses archives à l’université de la Louisiane-Lafayette, et effectué une légère fouille, me demande si je suis au courant de la tempête qui sévira bientôt sur le territoire que je devrai bientôt traverser. En écoutant la radio des postes du Maine, du New-Hampshire et du Massachusetts, je le deviendrais. Les prophètes de malheur en ondes prédisent la « tempête du siècle ». Je me dis que le siècle est très jeune. Il n’a que cinq ans. Donc, histoire courte, tempête petite, surtout pour quelqu’un de Québec habitué aux intempéries de l’hiver.

Mais hélas, près de Hartford, au Connecticut, il devenait de plus en plus évident que poursuivre mon chemin

comporterait des risques importants. Emprunter par mauvais temps le pont Tappan See et, ensuite, le

Garden State Parkway dans le but de traverser la grande région de NewYork s’annonçait particulièrement périlleux. J’ai pris refuge au Motel 6 de Southington, situé à la sortie 32 de la très passante I-84. Je n’étais pas le seul. Un brave homme remorquant un U-Haul a eu la même idée. Et plusieurs autres ont suivi notre exemple, stationnant leurs voitures près de ma Safari condo.

Au lendemain matin, j’ai reçu un message de l’un de mes fils sur lequel je peux toujours compter pour donner de bons conseils :

Salut Ppa!

Ne bouge surtout pas de cet hotel tant que ce n’est pas sécuritaire. Tu devrais prendre la journée de demain pour écouter du bon football et relaxer

Et c’est exactement ce que j’ai fait. Otage de la « tempête du siècle », j’ai regardé à la télévision la victoire des Aigles de Philadelphie sur les Faucons d’Atlanta et des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre sur les Forgerons de Pittsburgh.

À l’endroit de Grand Sault, N-B, j’ai de la tendresse et de l’amertume

C’est un retour à Grand Sault, cette petite ville de 5 800 habitants, à cheval sur le fleuve Saint-Jean, dont les eaux se précipitent dans les chutes de la gorge profonde. En octobre 1999, lors d’une excursion que Laura m’avait aidé à organiser, ses citoyens et ceux des paroisses avoisinantes de Drummond et de Saint-André nous avaient si chaleureusement et généreusement accueillis. Mes étudiants et moi avons eu l’occasion de rencontrer sa

mère nonagénaire, Yvonne Beaulieu, et de discuter avec elle de la vie d’autrefois dans la région, de ses douze enfants et de sa carrière d’enseignante qui s’est étalée sur cinq décennies. Chez Noël, nous avons mangé des ployes, du ragoût et des fèves au lard, communément appelés des « bines ». Dans l’auditorium de l’École Thomas-Albert, nous avons assisté à un spectacle mettant en vedette des chanteurs, danseurs, musiciens, écrivains et poètes de la place. À l’École John-Caldwell, mes étudiants ont pu discuter avec quelques élèves de leurs choix linguistiques et de leurs projets d’avenir. À l’hôtel de ville, le maire suppléant nous annonçait fièrement que la leur était la seule ville au Canada à porter officiellement deux noms : Grand Sault/Grand Falls. Aujourd’hui, sur le site Internet de la ville, les édiles municipaux soulignent « les relations harmonieuses qui existent entre les cultures » et insistent sur le fait que la grande majorité des citoyens soient « parfaitement bilingues ». Peut-être, mais à la suite de notre excursion et en fonction d’autres visites faites depuis, y compris celle d’aujourd’hui, je dois conclure, en me basant sur le paysage linguistique—autrement dit, sur l’affichage—que l’harmonie et le « parfait bilinguisme » se réalisent sur le dos des 4 800 habitants pour qui le français est la langue maternelle (81%).

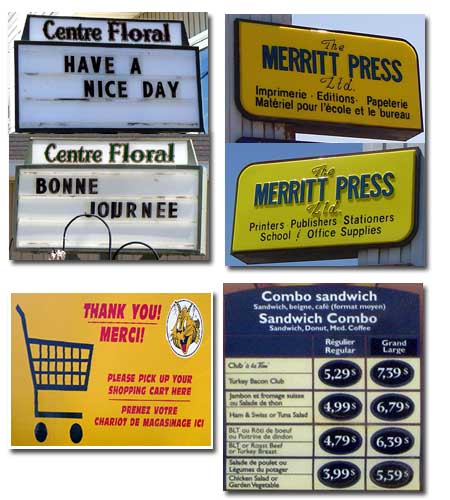

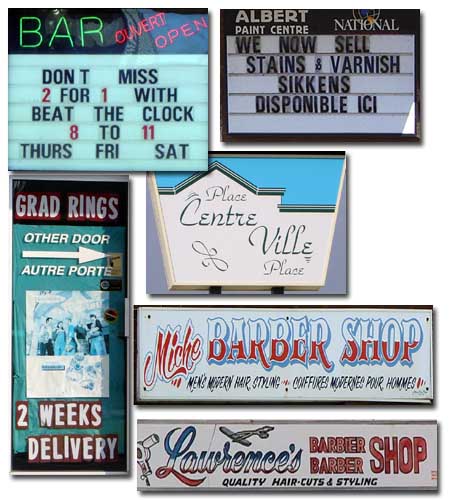

Certes, les exemples de bilinguisme intégral existent à Grand Sault, mais ils sont peu nombreux. Le plus souvent, il

s’agit d’un panneau ou d’une vitrine affichant le français d’un côté et l’anglais de l’autre. Règle générale cependant, l’affichage est extrêmement inégal et favorise la minorité anglophone qui constitue à peine 20% de la population. Deux types d’affichage semblent se dégager de ce ramassis de pollution visuelle : affichage unilingue anglais et affichage « bilingue » à forte dominance anglaise.

En 1968, le Nouveau-Brunswick est devenu la première province canadienne ayant l’anglais et le français comme langues officielles. Elle est encore la seule, mais la loi sur les langues officielles ne s’applique pas à l’affichage commercial. Le marchand est libre d’afficher dans la langue de son choix. Sachant que les francophones comprennent aussi l’anglais, bon nombre de commerçants ne se donnent pas la peine d’afficher dans la langue de la majorité qui est aussi, le plus souvent, la leur. Cela m’offense, choque mon œil, irrite mes sensibilités! Je me sens agressé devant un tel affichage, pas parce que je préconise un affichage à la québécoise, mais parce que je respecte les francophones de Grand Sault et sa région et j’aime leur langue. Je préférerais n’y voir que de l’anglais que de voir le français visible réduit, affaibli et ridiculisé, ce qui est le cas actuellement à Grand Sault. Rabaisser cette langue qui est, après tout, la clé de voûte de l’identité régionale est, à mes yeux, très grave.

Autre chose qui surprend à Grand Sault, c’est que les gens n’ont pas de nom à se donner. Ils ne se disent pas Acadiens, ni Brayons, ni Madawaskaïens. Pour eux, les Acadiens sont leurs concitoyens de l’est de la province, du sud au nord. Les Brayons et Madawakaïens viennent du comté avoisinant. Cependant, il arrive de traiter d’ « Acadiens » ceux qui militent ou ont milité, en faveur du français dans la région…au point de semer la zizanie au sein de la communauté. Ces « Acadiens » auraient traité d’« assimilés sans le savoir » les francophones qui n’épousaient pas leur point de vue. Une vingtaine d’années plus tard, les cicatrices de ce conflit scolaire, linguistique et communautaire demeurent. Ce malaise pourrait-il expliquer l’insouciance à l’égard de ce pot-pourri d’affiches laides? Est-il possible que personne ne veuille en parler de peur de rouvrir des plaies ou de revivifier les braises d’une lutte fratricide?

Lors de sa campagne, le nouveau maire, Paul Duffie, tout comme son adversaire, semblait respecter un bilinguisme intégral et harmonieux. L’hôtel de ville peut bien montrer l’exemple, mais comment faire pour que suivent les forces économiques en présence, elles, qui sont si déterminantes?

Ile-Sainte-Croix : Atterrissage des Français en Amérique, 1604

À peine dix kilomètres au nord-ouest de St. Andrews-by-the-Sea, au milieu de la baie de Passamaquoddy, se situe l’Ile-Sainte-Croix, si petite en superficie, si grande en portée historique! En 1604, Pierre de Guas, Sieur de Monts, gentilhomme et courtisan français, y établit un avant poste. Cet établissement est la première tentative de

colonisation permanente réalisée par les Français sur le territoire qu’ils appellent La Cadie ou L’Acadie. Les expériences des Français dans l’Ile-Sainte-Croix leur font acquérir les connaissances nécessaires pour s’adapter au milieu et créer des liens avec les peuples autochtones. Ces connaissances jettent les bases de l’établissement d’une présence française dans le nord-est de l’Amérique du Nord et, éventuellement, plus loin.

Afin de célébrer avec éclat les 400 ans de présence française en Amérique et de géographie canadienne, Parcs Canada construit en ce moment un belvédère interprétatif donnant directement sur l’île. Les nombreux panneaux installés interprètent les lieux.

Sieur de Monts baptise l’île et Samuel de Champlain en donne la description : « L’île est couverte de peupliers, de bouleaux, d’érables et de chênes. Elle est naturellement bien située et facile à fortifier…C’est le meilleur endroit que nous avons vu pour nous installer en raison de sa situation, de la beauté du paysage et des liens que nous souhaitons nouer avec des peuples autochtones qui habitent le long de ses côtes et à l’intérieur de ses terres et parmi lesquels nous serons appelés à vivre. À marée basse, les crustacés et les coquillages abondent… »

Mais l’île n’est pas si accueillante que cela. Afin d’échapper au froid et au terrible hiver qu’ils avaient connus, le sieur de Monts décida de déménager et de fonder un nouvel établissement. À l’aide de deux pinasses, ils ont transporté le bois cumulé à l’Ile-Sainte-Croix à Port-Royal où ils croyaient le climat plus tempéré et agréable. Ce premier hiver à l’Ile-Ste-Croix en fut un de désespoir. Soixante-dix hommes ont connu la misère hivernale, parmi

lesquels des nobles, des artisans, des ouvriers, des ministres du culte catholique et protestant, des chirurgiens et des soldats. Ils avaient apporté ce qu’ils jugeaient indispensable pour former une véritable colonie : armes, céréales, ustensiles, outils, produits à troquer.

C’est Champlain aussi qui dresse une carte précise de l’Acadie. En effet, de mai 1604 à août 1605, Champlain, voyageant en barque, en pinasse, en canot ou à pied, fait le relevé de l’actuelle côte sud de la Nouvelle-Écosse, de la baie de Fundy et de toute la région sud jusqu’au Cap Cod. D’août 1605 jusqu’à son retour en France en août 1607, il continue à explorer l’Acadie depuis l’Habitation de Port Royal. L’année suivante, en 1608, il fond Québec et jette les bases de l’Empire français en Amérique. En tout, ce grand géographe traversa l’Atlantique 25 fois, amorçant ainsi quatre siècles de vie française en Amérique.

Le jour du Seigneur à St. Andrews, N-B

Ce qui fait le charme de cette petite ville de 1 700 habitants (2 500 en été), au Nouveau-Brunswick, est son site géographique entouré de la mer. Il fit de St. Andrews-by-the-Sea, en 1900, la première ville de villégiature au Canada. Pour répondre à cette nouvelle fonction quoi de mieux qu’un grand hôtel, L’Algonquin, un point de repère néo-brunswickois qui rivalise en beauté, majesté et originalité avec les autres diadèmes du collier d’auberges de luxe appartenant autrefois au Canadian Pacific (Château Frontenac à Québec, Reine-Élisabeth à Montréal, Royal York à Toronto, Palisser à Calgary, Empress, à Victoria pour ne nommer que ceux-là).

En ce dimanche matin, ce qui saute aux yeux à St. Andrews c’est le nombre de fidèles qui se dirigent vers les six églises qui se tiennent toutes à cinq minutes de marche les unes des autres. Les gens sont pour la plupart descendants des Loyalistes de l’Empire uni, de diverses religions, venus ici des États-Unis à la suite de la Guerre d’indépendance, Des clochers d’église émanent des sons métalliques—mais mélodieux—d’hymnes. Ces appels à la messe ou à la réunion de culte ne se font pas simultanément, mais successivement, comme s’ils étaient orchestrés par un maestro. Un véritable concert dominical à ciel ouvert!

La plus vieille des églises est celle des Presbytériens, Greenock Church, érigée en 1824. Les proportions harmonieuses et les détails classiques mettent en évidence un plan simple et symétrique. Le chêne vert sculpté sur la flèche de l’église symbolise Greenock, village d’Écosse, où habitait le bienfaiteur de l’église.

Les églises unie et baptiste datent des années 1865. La première impressionne par sa sobriété et sa simplicité. La deuxième étonne par la flamboyance de ses couleurs et par son style gothique tout en bois.

Les églises anglicane et catholique datent des années 1880. De l’intérieur, la toiture de la première est faite comme la cale invertie d’un navire. Cela sert à rappeler aux fidèles recueillis dans l’enceinte de l’église que les fonds pour la construire sont venus surtout des activités maritimes. Sur le devant de la deuxième, une statue bien sûr de Saint-André et une plaque remémorant Laura d’Hervilly Thebaud. Même Google n’offre pas d’indice quant à l’identité de cette personne d’héritage français!

Pour compléter le portrait des églises de St. Andrews et pour montrer que l’architecture ecclésiastique de nos jours est davantage axée sur la fonctionnalité que sur l’esthétique, il faut faire place à l’église pentecôtiste.