Le terrain de camping Country Acres se trouve sur l’ancienne route 30, à 15 km à l’est de Lancaster et à 100 km à l’ouest de Philadelphie. Le bourg s’appelle Paradise. C’est la campagne. Les coqs chantent, les chiens aboient et les odeurs de la basse-cour s’attaquent à l’odorat sensible. À l’occasion, un Amish passe en route vers Stoudersburg.

Devant l’église méthodiste unie de Saint-Jean, une pancarte annonce une célébration pascale qui se tiendra le lendemain à l’aube. J’irai. Pourquoi pas ? Tout le monde est la bienvenue à l’église Saint-Jean.

À 6h30 le matin de Pâques, une trentaine de fidèles se réunissent devant trois croix. Celle du centre est ornée d’une guirlande blanche et au pied des trois se trouve un lis de Pâques. Les gens se connaissent bien. Ils se donnent la main et se font des sourires. Le pasteur Joe fait la lecture de l’Évangile selon Saint-Marc. Le répertoire de chants est varié, allant du populaire « Morning has Broken » de Cat Stevens jusqu’au grand classique de la musique protestante, « Christ the Lord is Risen Today ». L’accompagnement se fait à la guitare et nous chantons du mieux que nous pouvons compte tenu de l’heure.

À 7h, un déjeuner copieux est servi dans le social hall (salle paroissiale) : œufs, saucisses, jambon, pommes de terre, pains dorés, fruits, beignes, pâtisseries, jus et café. À 8h a lieu, en l’église, la célébration de la communion pascale. Pour rendre hommage à leurs parents et amis disparus, quarante et un couples ou individus ont placé le long de l’autel de jolis lis.

Fait inusité. À table, lors du déjeuner, les hommes discutaient de la victoire de la veille des Flyers de Philadelphie sur les Devils du New-Jersey. Ce visiteur du Québec était fier de pouvoir dire à ces amateurs de hockey qu’il connaissait personnellement l’une des vedettes de leur formation favorite, Simon Gagné. En fait, ses fils, Zachary et Mathieu, ont été des coéquipiers du jeune Flyer où moment où ils évoluaient tous dans le hockey mineur de Sainte-Foy.

Author Archives: Dean Louder

Vendredi saint sur le Blue Ridge

Aujourd’hui, j’ai fait un retour sur le Blue Ridge, cette crête des Appalaches dont j’avais entendu parler pour la première fois en 1949, à l’âge de six ans, en écoutant la radio. À l’époque, Arthur Godfrey, vedette de la radio aux États-Unis, ouvrait son émission en chantant « Along the Blue Ridge mountains of Virginny, on the trail of the lonesome pine… ». Ensuite, Godfrey faisait l’éloge des cigarettes de marque Chesterfield, son commanditaire. Quelques années plus tard, leur poison mettrait prématurément fin à sa vie.

En 1933, au cœur de la Crise économique, le Président Franklin D. Roosevelt s’est rendu dans le parc national Shenandoah afin de constater de visu les réalisations des membres du Civilian Conservation Corps. Il s’agissait d’une petite armée de chômeurs, victimes de la récession, rassemblée à l’époque pour leur assurer un niveau de vie minimal et pour faire avancer des travaux publics. Ici, en Virginie, comme partout ailleurs au pays pendant cette période difficile, les membres du CCC veillaient au mieux-être du pays.

C’est lors de la visite du président qu’est venue l’idée d’aménager le long de la crête du Blue Ridge, sur une distance de 600 km, une route panoramique reliant entre eux les parcs nationaux Shenandoah et Great Smokies. Depuis 65 ans, donc, cette route étroite et parfois sinueuse à laquelle l’automobiliste peut accéder à plusieurs endroits offre des vues à vous couper le souffle. Vers l’est, c’est le piedmont, vers l’ouest la plaine côtière. Pour le conducteur

pressé, la route est à déconseiller. La limite de vitesse y est de 60 km l’heure. Je l’ai empruntée à Boone, en Caroline du Nord et je l’ai quittée à Waynesboro, en Virginie. Sur cette distance de 300 km, je n’ai vu aucun camion commercial, aucun gros véhicule récréatif, aucune station service, aucun débit de fast-food, aucun centre d’achats ! Que de la route reposante permettant au voyageur d’apprécier la flore et la faune.

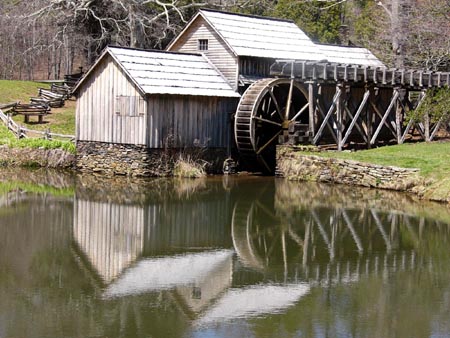

À l’occasion, on passe devant un beau domaine comme celui de Doe Meadows (prè de la biche). Les terres

servent au pâturage et à la culture de chou, de maïs, d’avoine et de foin. L’objet le plus photographié, sinon le plus pittoresque, le long du parkway est le moulin construit en 1910 par Edwin Mabry qui, avec sa femme, Mintoria Lizzie Mabry, l’a exploitée jusqu’en 1936. En 1945, le Service des parcs nationaux a restauré le moulin et a paysagé le site.

Avis aux cyclistes expérimentés : Yesssssssssss !

Oxford, MS : au pays de William Faulkner

En 1835, trois commerçants ont construit sur une colline une petite maison en bois rond. Elle deviendrait magasin général et servirait d’ancre à la Place centrale autour de laquelle les résidences s’étaleraient. En hommage à la ville anglaise de grande renommée et à son université, la nouvelle ville a reçu leur nom. En la baptisant ainsi, les fondateurs espéraient que Oxford serait choisie comme site de la première université publique de l’État du Mississippi. Cela s’est réalisé onze ans plus tard. Aujourd’hui, cette Place, que l’on appelle Town Square est au centre de la vie de cette ville universitaire de 12 000 habitants. En dehors de l’université, l’institution la plus

vénérable est la librairie Square Books (située au coin, de couleur rougeâtre) qui offre, dans une ambiance littéraire stimulante, un vaste éventail de livres et une sélection de fiction régionale remarquable. Mais Square Books est plus qu’une simple librairie. C’est ici, m’a-t-on appris, que les Oxfordois se rencontrent pour partager discrètement, à voix basse, leurs joies et leurs peines. Les questions de l’heure à Oxford se ruminent ici. La ville n’a pas été épargnée par la guerre civile. Occupée dès 1862 par les armées du Nord dirigées par le Général Ulysses S. Grant, elle fut dévastée et brûlée deux ans plus tard par le Général A.J. « Whisky » Smith.

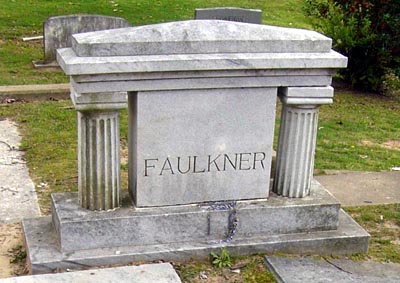

Oxford a produit l’un des plus grands écrivains états-uniens du siècle dernier, William Faulkner. Gagnant en 1949 du prix Nobel en littérature, cet auteur prolifique a immortalisé sa ville, son comté et ses voisins. Pour la modique somme de 6 000$, Faulkner s’est porté acquéreur en 1930 d’une maison construite en 1844. Il l’a rénovée, l’a

entourée de cornouiller et d’azalées et lui a donné un nom, Rowan Oak en hommage à la légende de l’arbre Rowan, perçu par les peuples celtiques comme ayant des pouvoirs magiques. Jamais bien accepté et toujours mal aimé et mal compris de son vivant, Faulkner vit sa gloire de manière posthume. Depuis 1962, il repose au magnifique cimetière d’Oxford où ses lecteurs et lectrices viennent nombreux, de près et de loin, se recueillir devant sa pierre tombale. Ils y jettent des pièces de monnaie pour permettre à l’auteur dont l’inspiration se trouvait souvent mêlée aux vapeurs de l’alcool de s’acheter un p‘tit « drink ».

Fondée en 1848, l’université du Mississippi a fait les manchettes aux États-Unis 112 ans plus tard lorsque James Meredith devint le premier Afro-Américain à y suivre des cours. À l’époque, pour lui faire entrer—pour « intégrer » cette institution du haut savoir réservée aux étudiants blancs—il a fallu l’intervention des forces fédérales. Aujourd’hui, de sa colonne, un soldat confédéré surveille attentivement l’entrée principale de ce magnifique campus qui porte affectueusement le nom d’ « Ole Miss ».

Les gens à l’écart : les Francos de Delisle au Mississippi

Il y a un quart de siècle, Gary Mills a écrit l’histoire d’un peuple oublié, The Forgotten People : Creoles of Cane River. Tout récemment, Cane River, un roman écrit à leur sujet par Lalita Tademy, une Créole de cette communauté située près de Cloutierville, dans le coin nord-ouest de la Louisiane, figurait parmi les best-sellers. La célèbre Oprah Winfrey en parlait abondement à son émission.

S’il est vrai que ces Créoles ont bel et bien été oubliés, que dire de la population francophone et créolophone de Delisle, au Mississippi? Les gens à l’écart? Les gens tassés? Heureusement que cette communauté n’a pas échappé à l’œil vigilant de Rebecca Larche Moreton, fille du Mississippi, linguiste et francophile. Elle a entrepris en 1992 à l’université Tulane, un programme de doctorat en linguistique. Le sujet de la thèse qu’elle a soutenue avec brio huit ans plus tard : « Mississippi Gulf Coast French : Phonology and Morphology ». C’est grâce à « Becky » que j’ai eu l’occasion de découvrir cette communauté à héritage français, multiraciale et catholique. Une chance, car moins de deux ans plus tard, elle serait détruite par l’ouragan Katrina.

Delisle est située aux abords de la baie de Saint-Louis, à 100 km à l’est de la Nouvelle-Orléans. La baie fut bien connue du pirate Jean Lafitte. Ici, deux petits cours d’eau, la rivière Jourdain et la rivière des loups (dite Wolf aujourd’hui) se versent dans la baie. Il s’agit d’une région souvent ravagée par les forces de la nature tel qu’en témoigne la pierre tombale de la famille Williams qui se trouve dans l’un des cimetières de Delisle. Lors du passage de l’ouragan Camille le 17 août 1969, Paul Williams a perdu son épouse et ses douze enfants

L’histoire des familles de Delisle révèle deux origines. Celles qui se disent French sont d’ascendance française et canadienne dont la présence remonte au début du dix-huitième siècle. Certains se réclament des frères Le Moyne (d’Iberville et de Bienville) et de leurs équipages. À ceux-là se sont ajoutés plus tard des immigrants italiens et espagnols et, au dix-neuvième siècle, des anglophones de l’Est des Etats-Unis. En plus de descendre, eux aussi, des Français et des Canadiens, les familles se disant Créole, ont également du sang des réfugiés de Saint-Domingue, venus au tournant du 19e siècle, et des peuples autochtones qui habitaient la côte du Mississippi depuis la préhistoire.. En se fiant au noms de famille, il est impossible de connaître les origines des gens et leur appartenance raciale. Le patronyme le plus répandu à Delisle est Dedeaux et il est partagé par les deux groupes. D’autres noms courants : Swanier, Saucier, Bradley, Ladner, Nicase ou Necase, Jurette et Pavolini.

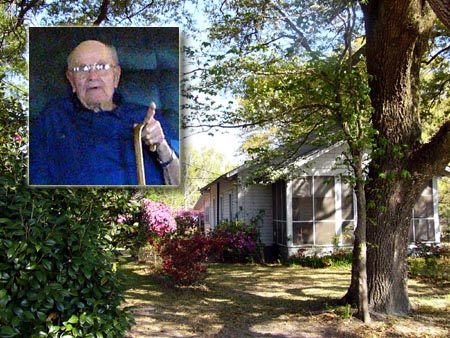

La venue de deux étrangers ne passe pas inaperçue à Delisle. Les gens ne m’avaient jamais vu et Becky n’y était pas retournée depuis sept ans. Donc aussitôt arrivés, aussitôt sujets à l’enquête de la part du bon citoyen Pavolini et sa dame. Très rapidement, enquête s’est transformée en conversation animée et amicale. La plupart des parlants français ou créole avec lesquels Becky avait pu réaliser des entrevues il y a douze ans ne sont plus de ce monde. Il reste Haywood Ladner, 84 ans, qui habite une petite maison coquette entourée d’azalées, Amélia Dedeaux, 86 ans, photographié ici avec son petit-fils, Florence Dedeaux, 93 ans et Helen Dedeaux, 93 ans.

Le père John Ford, originaire de la Virginie, est pasteur des trois petites églises qui font partie de la même paroisse : The Catholic Church in Delisle. Il chérit un projet de construction d’une nouvelle église qui lui permettrait d’agir avec plus d’efficacité et d’éliminer la ségrégation raciale qui caractérise les trois assemblées. Le terrain est déjà acheté, mais les paroissiens ne sont pas tous gagnés à la cause.

Le contraste entre les assemblées est frappant. À St. William, les paroissiens, tous des blancs, viennent surtout d’ailleurs. À St. Ann-Dubuisson, ils sont presque exclusivement blancs, mais enracinés dans le terroir. Autrement dit, ce sont surtout eux qui se disent descendants des Français, Canadiens, Italiens et Espagnol. À St. Stephen, les Créoles dominent. En ce jour des Rameaux, la petite église débordait. L’esprit était à la fête et Becky et moi en avons profité pour nous faire inviter à partager un délicieux gombo chez Adrian et Corinne Swanier.

Arrêt trop rapide mais toujours aussi instructif à Lafayette

Il y a du neuf en Louisiane! En y entrant asteur, on se fait souhaiter la bienvenue en français. Selon mon ami de longue date, le gros cadjin, Richard Guidry, c’est l’œuvre de la nouvelle gouverneure de l’État de Louisiane, Mme Kathleen Babineaux Blanco. Originaire de la paroisse d’Ibérie, elle est évidemment cadjine. Que cette initiative vienne d’elle ou pas n’a pas d’importance. Ce qui compte c’est qu’enfin, 36 ans après la création du Conseil pour le développement du français en Louisiane (CODOFIL), qui a pignon sur rue au cœur de Lafayette, la Louisiane accueille en français les automobilistes. Il en est de même pour cette ville, qui se veut la capitale de l’Acadiana, et dont certaines artères portent une pancarte bilingue.

Malgré ses succès à ramener le français dans les écoles de la Louisiane en y instaurant progressivement un système d’immersion française, le CODOFIL n’a pas connu le même succès au niveau du visage français affiché sur la place publique. Oui, à certains endroits stratégiques, sur certains panneaux de signalisation, le français est visible, mais il ne l’est pas du tout dans l’affichage de masse.

S’il y a eu des succès en éducation, c’est en grande partie grâce au recrutement d’enseignants à l’étranger, Quel Québécois ou Acadien ne connaît pas une personne qui a passé un an ou deux en Louisiane comme moniteur de français ou enseignant. Il s’agit d’une pratique courante depuis plus de trente ans. Aujourd’hui, c’est une pratique menacée, car le CODOFIL se tourne davantage vers l’Europe, l’Afrique du Nord et les Antilles, pas par choix, mais par nécessité. Le problème découle des nouvelles exigences du Département de l’éducation de l’État de Louisiane qui exige que les enseignants engagés à l’étranger aient trois années d’expérience avant l’embauche. Jusqu’ici, les jeunes Québécois et Acadiens fraîchement sortis de l’université acceptaient, et même recherchaient, un poste en Louisiane dans le but de se doter d’une expérience leur permettant d’intégrer ultérieurement le marché de travail dans leur province d’origine. Y a-t-il des enseignants au Canada qui laisseraient leur emploi après trois, cinq ou dix ans de service pour assumer une tâche en Louisiane? Peu probable. Peut-être y aurait-il parmi les enseignants retraités des gens zélés, imprégnés du désir de sauvegarder le français dans le pays des bayous. Les exigences en Louisiane sont lourdes et les conditions de travail très différentes de celles auxquelles les Québécois et Acadiens sont habitués. Il en est de même pour les Français, Belges, Marocains et Tunisiens, à la différence que, pour eux,’il y a l’attrait de l’Amérique!

Ce qui fait le charme de la francophonie louisianaise est la cohabitation de diverses cultures. Au Québec, en Acadie et en France, les Cadjins ont bonne presse. Moins bien connus sont les Créoles, cette population de couleur établie en Louisiane depuis aussi longtemps et en aussi grand nombre que les Acadiens. Parler de l’Acadie du Sud, comme le font des Acadiens et Québécois, en se référant à la Louisiane française, est très réducteur. Il faut absolument tenir compte des apports africains et antillais. Pour bien saisir la réalité créole de la région de Lafayette, le visiteur peut aujourd’hui se rendre au Musée de l’histoire naturelle, situé dans l’ancien magasin à rayons Heymann de la rue Jefferson. Une grande exposition intitulée « L’Anse créole : Extended family and Creole Culture in Southwest Louisiana » met en valeur la contribution des Créoles.

Depuis 1982, ils ont leur association C.R.E.O.L.E. Inc., acronyme exprimant ses objectifs très nobles. « Cultural, Resourceful, Educational Opportunities and Linguistic Enrichment ». En organisant chaque année le Festival de la musique zydeco, C.R.E.O.L.E. Inc. fait la promotion de cette musique unique en son genre. Par le biais d’une émission radiophonique hebdomadaire en langue créole sur les ondes du poste KVRS, elle fait sa part pour la préservation de celle-ci. Depuis cinq ans, l’Association intronise dans son Temple de la renommée des « Grands Créoles ». Y sont représentés les cinq musiciens suivant : : Alton « Rockin Dopsie » Rubin, Alphonse « Boisec » Ardoin, Paul « House Rocker » Thibeaux, Canary Fontenot et Clifton Chenier.

Le drapeau des Créoles de la Louisiane, conçu en 1987 par M. Pete Bergeron, (voir l’affiche ci-haut) rappelle la complexité et la richesse du patrimoine créole. Au coin gauche supérieur se trouve sur un champ bleu la fleur de lise rappelant l’héritage global de la Louisiane. En bas à gauche et en haut à droite les drapeaux du Mali et du Sénégal représentant l’apport africain. Dans le coin inférieur à droite, la tour de Castille sur un champ rouge, symbole de l’héritage espagnol. Les quadrants du drapeau sont divisés par une croix blanche symbolisant l’adoption de la foi chrétienne par les musulmans et animistes venus d’Afrique.

Devant une sculpture en bas-relief intitulé « Struggling » (Lutter), s’affiche cet écriteau poétique résumant le chemin parcouru et à parcourir par les Créoles noirs :

Struggling

You took me from my native land

Made me kneel and bound my hands.

Across the sea when I came

Made to shiver, made to shame.

The tools I used were muscles and bones.

Though war came and broke the chains

Slavery really still remains.

For as a people, I’ll always know

The road to freedom is long to go.