Situé sur un carrefour naturel, Fort Kamloops fut fondé en 1812. Pendant une cinquantaine d’années, il se trouvait au centre de la traite des fourrures, mais aux années 1860, l’essor de l’industrie minière a changé la donne. Cela n’a duré que le temps des roses cependant, les propriétaires de ranchs, des cow-boys et des éleveurs de bétail occupant progressivement la place à partir des années 1870. Ensuite vinrent les chemins de fer. Kamloops enjambe la Thompson et se vante d’être la ville la plus chaude au Canada, de point de vue de température.

Pour le vieux prof que je suis, une visite à Kamloops s’imposait afin de reprendre contact avec deux de mes anciens étudiants tombés en amour lors de mon cours Le Québec et l’Amérique française, dispensé au trimestre d’automne 1982. Il s’agit de Gilles Viaud, de Beauport au Québec, et de Gloria Perez, de Saskatoon en Saskatchewan. Aujourd’hui, le couple et leurs trois filles (Anna-Maria, Marie-Elena et Elissa) habitent Kamloops. Gilles est professeur de géographie et directeur de département au Collège universitaire de la Cariboo (UCC). Gloria enseigne dans une école d’immersion française le matin et à l’école francophone l’après-midi. Le samedi matin, elle s’occupe de sa « petite école » d’espagnol.

Gilles est aussi président de l’Association francophone de Kamloops (AFK) qui fête cette année ses 25 ans. Elle a pignon sur rue dans une petite maison rénovée du centre-ville de Kamloops. Gilles et la directrice générale, Margo Mercier, originaire de Lasarre, au Québec et résident de la Colombie britannique depuis une quinzaine d’années, veillent à la bonne marche de la maison et essaient de développer ses collections de livres et de vidéos de langue française, ce qui n’est pas une sinécure quand on se trouve aussi loin de la mère patrie. Tout don de livres, de musique et de vidéos serait tellement apprécié. Suzie Hardy, autre franco-colombienne d’origine abitibienne, gère la garderie francophone qui se trouve au sous-sol de la maison avec vaste terrain de jeux en arrière. On peut suivre les activités de l’AFK sur son site Internet (www.francokamloops.org) ou s’adresser directement à Margo (kam_franco@direct.ca). L’École francophone de Kamloops vit sa troisième année d’existence. Elle compte trente-cinq élèves de la première à la sixième année, chiffre à la hausse depuis les débuts (12, 22…35). Elle n’a pas son propre édifice. C’est là le rêve le plus cher de cette petite communauté francophone : ne plus partager le bâtiment avec une autre école, mais d’avoir ses propres équipements.

Gilles m’a présenté à son collègue, Anne Gagnon, professeur d’histoire originaire de Saint-Isidore, en Alberta. Anne avait six ans quand ses parents ont décidé de participer à ce que deviendrait la dernière tentative de colonisation de l’Ouest canadien par l’Église catholique. Oui, en 1953, les Bergeron, Lavoie, Bouchard, Gagnon et Martel choisissent de quitter la région du lac Saint-Jean pour élire domicile et défricher un patelin près de la ville de Peace River, dans le nord de l’Alberta, à proximité d’autres villages canadiens français fondés quarante ans plus tôt (Falher, Donnelly, Girouxville, Marie-Reine, etc.). Après avoir roulé sa bosse un peu partout au Canada, et même en Allemagne, et à la suite de l’obtention de deux maîtrises et d’un doctorat qui porte sur le rôle joué par la Canadienne française dans l’histoire et le développement de la francophonie albertaine, Anne à accepté un poste à UCC où elle enseigne depuis neuf ans.

Je suis donc parti de Kamloops extrêmement satisfait d’avoir renouvelé mon amitié avec les Viaud et d’avoir fait la connaissance d’Anne Gagnon et des collègues du Département de géographie. Ces derniers m’ont convaincu de changer mon itinéraire de manière à réaliser « one of the most beautiful rides in North America » (paroles du professeur Brian Goehring), c’est-à-dire de suivre la route 99, le « highway sea to sky » qui me ferait passer par Cache Creek, Lillooet, Pemberton, Whistler et Squamish, avant d’arriver à Horseshoe Bay, site du terminal des BC Ferries. Depuis cet endroit, à bord du Queen of Surrey, Junior et moi nous rendrons vendredi matin à Gibson’s Landing sur la Côte du soleil (Sunshine Coast).

Je n’ai point regretté le changement d’itinéraire. Le paysage fut spectaculaire tout au long de la journée : montagnes et vallées, lacs, rivières, ruisseaux et estuaires.

Author Archives: Dean Louder

Les Rocheuses séparent l’hiver de l’automne

Malgré les retrouvailles très intenses que je venais de vivre, j’avais assez hâte de me remettre en route et de traverser cette grande barrière continentale qui sont les Montagnes rocheuses de de trouver des températures plus clémentes en Colombie britannique. Je savais bien—tout le monde me le disait—qu’il n’était qu’une question de jours que le Chinook arriverait et ferait fondre toute cette neige tombée sur le sud de l’Alberta le 29 octobre. J’avais déjà reporté mon départ de 24 heures. Malgré le mercure qui indiquait -18, je ne voulais plus attendre.

Les chemins secondaires étaient encore enneigés, mais praticables dans la région de Calgary. Par contre, la Transcanadienne était au pavé en ce mardi matin et la circulation retrouvait son rythme. Près de Canmore, les Trois sœurs tout de blanc vêtues surveillent les passants.

Avant d’arriver au lac Louise, les gargouillements de mon estomac m’incitaient à faire un arrêt à Banff, ce village, au pied des Monts Norquart, Cascade et Sulphur, tant fréquenté l’hiver comme l’été. Sauf qu’aujourd’hui, nous sommes entre les deux. C’est la basse saison et rien—ou presque—n’est ouvert sur la rue principale, sauf bien sûr l’éternel McDonald’s. J’y entre commander un chocolat chaud. Qu’est-ce que j’entends? Le français! La langue de travail en arrière du comptoir chez McDonald’s à Banff est le français. Nous ne sommes pas nombreux à manger. La dame à table à ma gauche me fait part de sa réflexion : Humph! They come here to learn English and all they do is speak French! Plus ça change, plus ça reste pareil.

Même au mois de novembre, par une température glaciale, les touristes japonais, tout comme moi, admiraient le pittoresque lac Louise et le glacier suspendu du Mont Lefroy.

Enfin, j’arrive au sommet, entre en Colombie britannique et commence ma descente vers Golden en passant par le parc national Yoho. « Yoho » est une exclamation d’admiration et d’émerveillement dans la langue crie, émerveillement inspiré par les parois rocheuses, les chutes spectaculaires et les pics qui s’élancent vers le ciel.

Une centaine de kilomètres plus loin et un millier de mètres plus bas, à l’embouchure du canyon du cheval qui rue (Kicking Horse Canyon), à Golden, on redécouvre l’herbe et une température de 1 degré celsius. Un retour à l’automne !

Moncton à l’honneur à Calgary

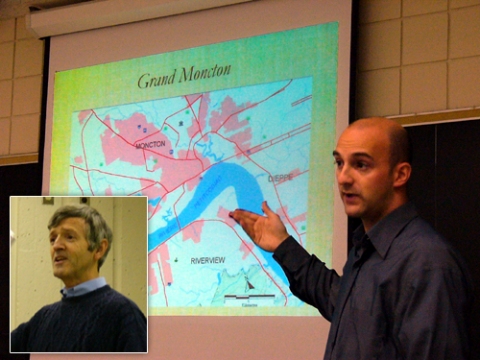

Martin Durand, originaire de Mascouche, au Québec, termine son mémoire de maîtrise en géographie à l’université Laval. Il a été récipiendaire il y a deux ans d’une bourse du Conseil de la vie française en Amérique pour réaliser ce travail. Aujourd’hui, au Département de français de l’université de Calgary, dans le cadre d’un cours sur la Francophonie canadienne, dispensé par le professeur Glen Campell, Martin a eu l’occasion de faire le point sur ses recherches qui portent le titre « Évolution, consolidation et développement de l’espace francophone de Moncton, au Nouveau-Brunswick, 1960-2002 ».

La présentation, en français bien sûr, fut bien reçue par les membres de la classe de Monsieur Campbell.

Les principales conclusions de ce travail de 150 pages se résument ainsi :

L’hypothèse se confirme : la zone d’influence francophone du Grand Moncton a pris de l’expansion depuis 1960.

L’expansion est caractérisée par le développement de différents profils à l’étude (mondes culturel, économique, politique et linguistique).

Le nombre et la diversité des institutions francophones du Grand Moncton ont augmenté.

L’université de Moncton a joué un rôle primordial.

Il y eut ouverture d’esprit de la part des anglophones de la région face au bilinguisme et à la langue française.

L’affichage en français et l’utilisation du français comme langue du travail restent déficitaires.

L’assimilation linguistique demeure un problème, même dans les secteurs les plus francophones.

Des informateurs clés à Moncton ont partagé leur point de vue avec Martin. Il en énumère quelques uns des plus savoureux :

Moncton est de plus en plus le moteur économique de la province.

C’est un endroit où je peux vivre mes deux langues.

C’est un milieu qu’on est en train de conquérir.

Un beau discours, mais visage très anglophone.

C’est le triomphe de l’urbain dans le débat urbain-rural.

J’ai été particulièrement fier de Martin, car c’est lors de l’excursion réalisée au Nouveau-Brunswick, dans le cadre de mon cours, Le Québec et l’Amérique française, offert à Laval en octobre 1999 que ce Québécois a découvert l’Acadie. Depuis, il ne manque pas une occasion pour en approfondir ses connaissances et en faire la promotion. En 2008, Martin Durand est employé à Statistique Canada.

Un temps d’arrêt dans la région de Calgary

Plus d’écrits avant un certain temps. Voyageur « magané ». Il est bien occupé dans le moment avec ses trois enfants et ses dix petits-enfants.

Cardston, Alberta : berceau de la religion mormone au Canada

Tout le monde a entendu parler de Salt Lake City, capitale mondiale des Mormons et siège social de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À peu près personne n’a entendu parler de Cardston, petite ville du sud de l’Alberta, qu’un chercheur a traité, dans un ouvrage intitulé The Mormon Presence in Canada (Edmonton : University of Alberta Press, 1992), de « pépinière des Saints des Derniers Jours au Canada ». Fondé en 1887, dix-huit ans avant la création de la province de l’Alberta, par Charles Ora Card , provenant de Logan, en Utah, ce village, malgré sa faible population (3 475 habitants en 2001) est devenu un haut lieu de la culture mormone en Amérique. À partir de Lee Creek, devenu Cardston, d’autres villages et hameaux mormons se sont établis : Magrath (1 993 habitants en 2001), Raymond (3 200 habitants en 2001), Stirling (877 habitants en 2001), Glenwood (258 habitants en 2001), Hill Spring, Spring Coulee et d’autres encore.

La région mormone au sud de l’Alberta doit son existence à la persécution des Saints des Derniers Jours en Utah par les autorités fédérales qui tentaient d’enrayer du territoire américain la pratique de polygamie. Espérant mieux faire respecter leur liberté religieuse sous le drapeau britannique, ces expatriés ont établi leur première colonie ici au pied des Rocheuses. Une dizaine d’années plus tard, devant la pression montante du gouvernement de Washington et les difficultés engendrées par sa pratique, le « mariage pluriel » a été officiellement abandonné par l’Église. Entre temps, les Saints au Canada, avaient fait œuvre de pionnier dans le domaine de l’irrigation, de la culture de la betterave à sucre et d’autres domaines agricoles. Il n’y a pas eu de retour massif vers les Etats-Unis.

Rien ne symbolise autant la permanence des Mormons sur le territoire canadien, à partir du début du 20e siècle, que le temple érigé à Cardston entre 1913 et 1923. Il constituait le premier édifice du genre à avoir été bâti à l’extérieur des Etats-Unis et le deuxième à l’extérieur de l’Utah. Ce temple domine ce premier établissement mormon au Canada. Il s’agit d’un bâtiment résolument moderne, d’importance historique et architecturale nationale. Son plan conçu par Pope et Burton de Salt Lake City, date de 1912, et sa composition géométrique en granit blanc emprunte des thèmes anciens et modernes, notamment, aux Mayas-Aztèques et à l’« école des prairies » de Frank Lloyd Wright. L’intérieur du temple est orné de boiseries, de murales et de mobilier d’une grande richesse. Restauré méticuleusement en 1991, ce bâtiment souligne le rôle prépondérant du temple dans la théologie des Saints des Derniers Jours.

Ce rôle n’est pas à confondre avec celui des églises ou des chapelles, édifices plus petits et ubiquistes. Dans chacun des villages ou hameaux de la région, une, deux ou trois chapelles permettent aux fidèles de poursuivre les activités et observances quotidiennes d’une religion à la fois exigeante, pratique et conviviale. Sur la façade de toute église mormone se trouve l’écriteau : « Bienvenue aux visiteurs ».

L’ambiguïté identitaire des Saints des Derniers Jours qui habitent cette zone frontalière et dont les ancêtres sont venus des Etats-Unis se manifeste parfois par la double allégéance. À Magrath, le drapeau de chacun des deux pays flotte bien en évidence au-dessus d’une résidence. Depuis des générations, il existe une mouvance constante et soutenue entre les lieux et les institutions mormons en Utah et en Idaho et ceux du sud de l’Alberta.

Aujourd’hui, la communauté mormone la plus importante au Canada est celle de Calgary, comptant environ 25 000 adeptes, la plupart d’entre eux de souche « cardstonnienne ». Le plus grand dépositaire de littérature mormone au Canada et, par conséquent, le plus grand diffuseur aussi de la culture populaire mormone (disques, livres, bibelots, souvenirs, etc.), le Cardston Book Shop, se trouve sur la rue principale de cette municipalité. Cette librairie a deux succursales à Calgary.

À l’entrée du petit hôtel de ville de Cardston, les édiles municipaux affichent fièrement la photo de chacun des anciens maires. Celui qui occupait ce poste de 1982 à 1984 s’appelait Laurier Vadenais. Qui était-il, ce « Français »? D’où venait-il? Pour le moment, le mystère reste entier.