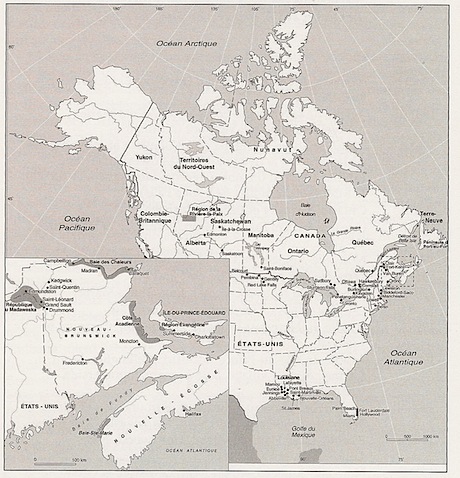

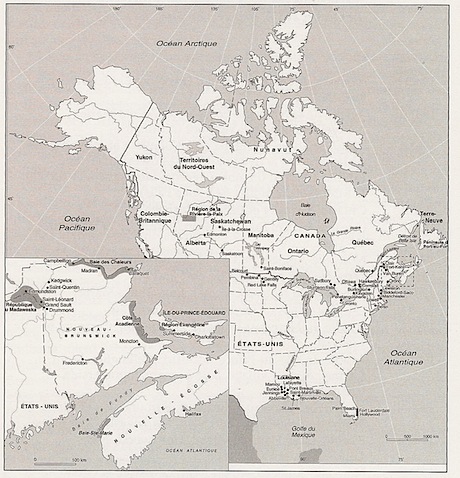

Au moment où je m’apprête à repartir vers la Louisiane, je me rappelle un voyage que j’y ai effectué il y a neuf ans. En fait, en octobre 2000, Cécyle Trépanier et moi avons emmené en Louisiane la quinzaine d’étudiants inscrits au cours GGR-16527, Le Québec et l’Amérique française. Il s’agissait de la vingtième excursion en milieu francophone minoritaire depuis 1980—des voyages qui nous ont conduits aux quatre coins de l’Amérique, de Terre-Neuve à Rivière-la-Paix, en Alberta, et de Rivière-la-Paix à la Floride avec plusieurs visites en Acadie, en Franco-Américanie et en Ontario français (voir carte des excursions). L’historique de cette extraordinaire expérience pédagogique est consigné à un article intitulé « Sur les routes de l’Amérique française : l’expérience des géographe lavallois », publié en septembre 2002 dans la revue Québec Studies. Si je reproduis ici la partie de l’article consacrée à cette excursion en pays cadien, c’est pour mieux parler d’un lancement de livre qui a eu lieu hier soir dans la Maison Fornel, sous le patronage de l’Association acadienne de la région de Québec, du Centre de la francophonie des Amériques et du Ministère des relations internationales.

Carte des excursions, 1980-2001

L’année 2000 permet la réalisation d’un rêve : amener nos étudiant en Louisiane, où notre recherche nous avait régulièrement conduits depuis la fin des années 1970. Ainsi, nous prenions la route du sud, à la découverte de la Louisiane contemporaine. Notre port d’attache sera Abbeville, petite municipalité tout près de Lafayette, où nous avons bénéficié de l’hospitalité de Sœur Jeannette, au couvent de la communauté des Dominicaines, et d’Allen LeBlanc, notre ange-gardien, avant et pendant notre séjour. Notre programme de cinq jours visait à illustrer la diversité régionale du sud de la Louisiane et privilégiait quelques thèmes.

Soeur Jeannette

La première journée, nous avons exploré la région du bayou Tèche (Pont-Breaux, Parks et Saint-Martinville), culturellement et racialement diversifiée, et caractérisée par la culture de la canne à sucre. Le moment fort de la journée a été la visite à Saint-Martnville, au Monument acadien, et au futur site du African-American Museum. Deux jeunes Créoles noirs, francophones, nous accompagnaient lors de cette visite. Ils se sont senti offensés par le nom de la future institution. Celle-ci devait célébrer leur culture créole, mais ne mettait en évidence que leur culture noire. La seconde journée fut consacrée à la découverte de la région des Prairies (Mamou et Eunice), fief de l’identité cadjine, et où l’économie agricole est dominée par la culture du riz et des fèves sojas. Cette journée fut marquée par la musique. D’abord celle de chez Fred’s, un bar à Mamou à partir duquel on diffuse une émission radiophonique, maintenant célèbre, tôt le samedi matin, puis au Lafitte National Cultural Center et au Liberty Theater d’Eunice, où différents orchestres cadjins étaient en vedette… pour le grand plaisir des touristes. Alors que l’on se préparait à aller écouter un orchestre Zydeco, la maladie a frappé. Diagnostic : empoisonnement alimentaire. C’est donc une troupe amoindrie qui, le troisième jour, se dirige vers le Mississippi. Il faut d’abord traverser le bassin de l’Atchafalaya, une barrière naturelle impressionnante entre le sud-est et le sud-ouest de la Louisiane française. Sur les rives du grand fleuve, à St. James, où une plaque historique rappelle l’arrivée des Acadiens, nous avons rencontré les paroissiens, des Créoles noirs, tous endimanchés et célébrant la fête des morts. À la Nouvelle-Orléans, berceau de la Louisiane française, nos étudiants nous ont surpris par leur dégoût du Vieux-Carré, quartier historique transformée en parc d’amusement…pour adultes. Les deux derniers jours étaient consacrés à la visite d’institutions et de différentes associations à vocation éducative (Prairie Elementary School, University of Louisiana at Lafayette), culturelle (Conseil pour le développement du français en Louisiane-CODOFIL, Radio Louisiane) ou économique (Louisiana Convention and Visitor Commission, le Centre international de commerce). Que retenir de toutes ces rencontrse et de toutes ces visites? Le rapport à la langue française est différent de celui observé ailleurs sur le continent. Malgré les efforts de nombreux individus et du CODOFIL, organisme gouvernemental qui fait des miracles avec un financement déficient, l’ensemble de la population soutient peu ses militants. Ici, on est avant tout Américain. Pourtant, l’industrie touristique, elle, reçoit des millions de dollars pour mettre en valeur la culture cadjine, afin de remplir les coffres de l’État. Une culture sans langue, voilà un des plus grands paradoxes louisianais. [Québec Studies, 33, pp. 36-37]

L’un qui travaille contre vents et marées pour minimiser, sinon effacer, les effets de l’américanisation du pays des Cadiens est Warren A. Perrin, président du CODOFIL depuis plusieurs années déjà, que nous avons aussi rencontré en 2000, à son bureau d’avocats, au cœur de Lafayette, où il nous expliquait la démarche qu’il avait entreprise afin d’obtenir des excuses de la Reine d’Angleterre pour la Déportation des Acadiens en 1755—démarche qui porta fruit en 2003 par la Proclamation royale.

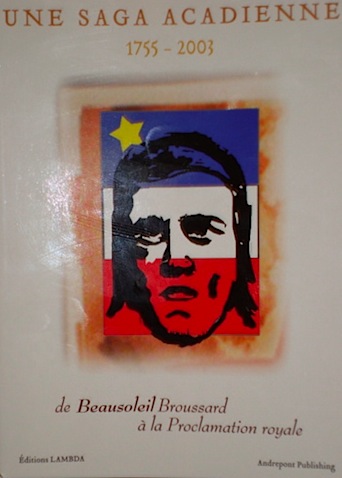

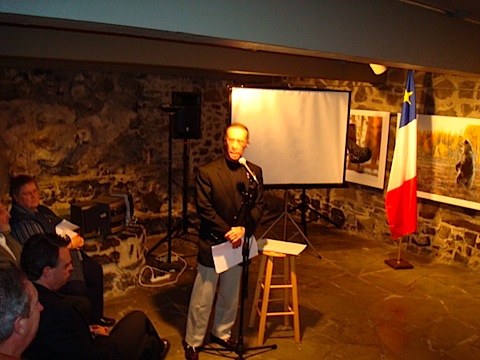

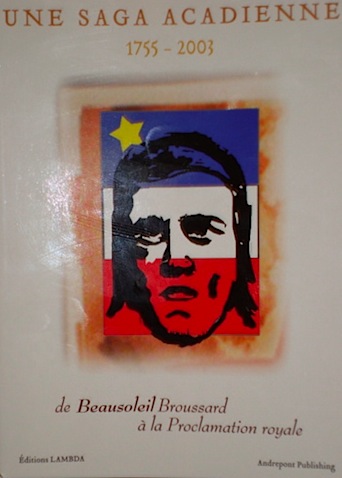

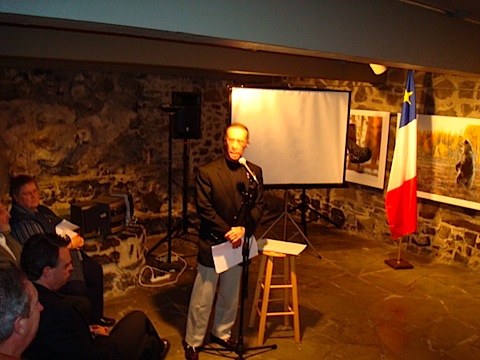

Hier, Warren était de passage à Québec pour le lancement de son livre Une Saga acadienne, de Beausoleil Broussard à la Proclamation royale, traduit par Roger Légère et Guy Thériault et publié aux Éditions Lambda. Il s’agit d’un petit livre en trois parties, ayant paru en anglais en 2005 sous le titre Acadian Redemption (avec le même sous-titre). La première partie du livre rend hommage au résistant acadien, Beausoleil Broussard, celui qui devint un héros, autant en Acadie qu’en Louisiane, pour ses actes de bravoure en face de l’ennemi. Perrin, dont la femme est une Broussard, suit l’ancêtre à la trace de son Acadie natale à sa nouvelle demeure en Louisiane. La deuxième partie n’a que peu à voir avec la première. C’est ici que Perrin décrit sa « démarche vers la justice », fondée sur une pétition présentée au nom des Acadiens à Margaret Thatcher et à la Reine, elle-même, demandant réparation de la part du gouvernement britannique pour les torts infligés aux Acadiens. La dernière partie du livre, composant plus que le tiers du volume (pages 145 à 232), est accessoire à la compréhension. Il s’agit de 15 annexes d’utilité variable : annexe 3, Marquage du bétail dans le Sud-ouest de la Louisiane (peu) ; annexe 10, Proclamation royale de 2003 (beaucoup).

En prenant la parole au lancement, Me Perrin remerciait le Québec et les Québécois de leur appui constant depuis la fondation en 1968 de l’organisme qu’il préside. Cet appui est d’autant plus important depuis les événements du 11 septembre 2001, car le gouvernement des États-Unis ne permet plus le recrutement par CODOFIL de moniteurs du français et d’enseignants d’immersion en provenance des pays d’Afrique ou du Moyen Orient. Le Canada (Québec/Acadie), la France et la Belgique tiennent seuls le fort.

Au lancement, l’éditeur aux Éditions Lambda a levé le voile sur un secret mal gardé. En ce moment, sur recommandation d’une Sénatrice de Louisiane, le président Barack Obama serait en train d’examiner la possibilité de nommer Warren Perrin ambassadeur des États-Unis dans un pays de la Francophonie.

À suivre donc…