On pense bien connaître l’homme à la voix de soie, celui qui, sur les ondes de Radio Canada, nous entraîne régulièrement dans les sillons dissimulés de la Franco-Amérique, sur les traces des remarquables oubliés de notre histoire et vers plein d’autres sujets et phénomènes tout aussi beaux et bons les uns que les autres. On le redécouvre et l’apprécie encore davantage à la suite d’une lecture attentive de la plus récente publication de cet anthropologue-poète-philosophe-toponymiste-géographe—et avant tout humaniste—dont la plume est aussi douce que la voix.

C’était au temps des mammouths laineux rassemble 24 essais écrits sur une période de onze ans (2000-2011). Ils sont divisés en quatre rubriques : (1) De quelques morceaux d’une vie; (2) De la grosse peine; (3) De beaux mensonges; (4) Du pays de nos âmes.

La première, très personnelle, voire autobiographique, raconte les joies et les peines d’un enfant intelligent né dans une famille canadienne-française peu orthodoxe à bien des égards, de Pointe-aux-Trembles. Le gamin vit à l’ère des « mammouth laineux », c’est-à-dire avant la venue de la télévision, de l’ordinateur, des jeux vidéo, du courriel électronique, de l’Ipod, de l’Ipad, du wifi… Garçon qui tombe en amour avec des autobus de couleur beige qui lui permettent d’apprivoiser l’île de Montréal. Individu gâté par la malchance. Jeune homme épargné des événements entourant la Crise d’octobre par son affection et son attachement aux peuples autochtones du Québec. Chercheur indépendant et original avec tous les risques que cela comporte pour la carrière. Conférencier très recherché qui s’use en parcourant le Québec, l’hiver comme l’été, pour gagner sa vie. Érudit sachant passer scrupuleusement de l’ère des « mammouths laineux » à l’ère des Modernes, voire des post Modernes.

La deuxième, tout aussi autobiographique, et très émouvante soit dit en passant, nous transporte dans le domaine de la vie et de la mort. Bouchard, par ses trois exemples—Ginette, sa conjointe et complice dans la vie, morte d’un cancer après une lutte de 13 ans, Petit George, son meilleur ami Innu, décédé en Minganie à l’âge de 58 ans et Émélienne, sa maman, en attente de mourir dans un hospice de la métropole—développe, aussi étrangement que cela puisse paraître, la thèse que mourir peut libérer de la mort!

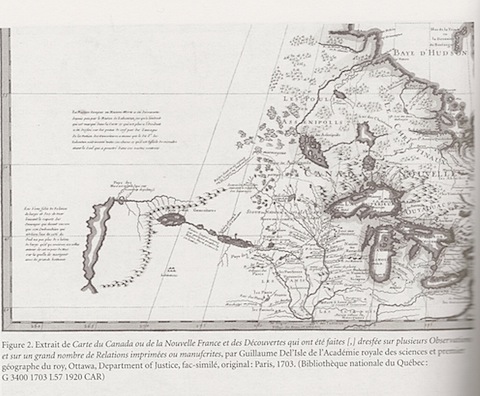

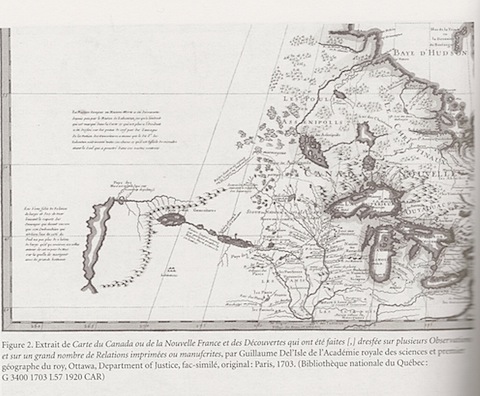

De la troisième rubrique, je retiens les essais traitant particulièrement de la Franco-Amérique, dont le premier « Tous le chemins mènent en Oregon », constitue une attaque en règle à l’endroit de Christoph Colomb et du culte qui l’entoure, ainsi qu’une critique sévère des mythes immortalisant des Jacques Cartier, Samuel de Champlain et Merriweather Lewis de ce monde. Pourquoi ne pas mettre en valeur, pourquoi ne pas faire connaître la vérité de l’histoire : l’existence des gens du peuple sans qui il n’y aurait eu ni mythes, ni héros? Dans le second, « Pardon à Détroit », Bouchard souligne la valeur symbolique de la ville de Détroit pour les Franco d’Amérique. Cette ville, honnie de nos jours, devrait constituer pour eux un point de repère essentiel à la compréhension de leur histoire, un haut lieu de leur héritage. Il est d’autant plus vrai pour autochtones, car c’est ici qu’est mort en 1812, selon l’auteur, le dernier espoir des Premières Nations d’Amérique. Au vingtième siècle, nous avons assisté à la récupération par les géants de l’industrie de l’automobile des Franco et des Indiens. À chacun sa Cadillac, sa Chevrolet, sa Pontiac!

Les textes de la quatrième rubrique rappellent des écrits de Thoreau et d’Emerson qui explorent les rapports entre l’homme et la nature et rejoignent ceux de Luc Bureau sur le paysage, les saisons et les rythmes de la vie. Le chapitre intitulé « Éloge de la platitude » va à l’encontre du discours des « lucides » qui prêchent pour une productivité à outrance. Ici, il s’agit d’un plaidoyer en faveur de l’ennui. L’être humain se doit de ralentir et de respirer par le nez. Rares ont les sages, laisse entendre Serge Bouchard, qui sont des « paquets de nerfs ».

C’était au temps des mammouths laineux est aussi une ode à l’amitié partagée avec un homme de grande valeur. Double dédicace à Bernard Arcand, copain, collègue et compagnon de route de Serge Bouchard, décédé en 2009. D’abord en frontispice, comme il se doit (À Bernard, dont la vie me manque), mais en épilogue également. Vingt-cinquième essai et bel hommage à un autre grand anthropologue : « Salut Bernard ».

* * * * * * * * * * * *

Au moment de publier ces lignes, il m’est arrivé via Facebook, la citation qui suit. Elle cadre particulièrement bien avec l’œuvre de Serge Bouchard. Probablement que Serge la connaissait déjà. Moi, pas. Merci Réjean Beaulieu, militant de la culture franco en Colombie-Britannique, de me l’avoir fait parvenir :

Durant des siècles on les vit s’enfoncer dans tous les déserts, sonder les plus impénétrables forêts, remonter le cours de tous les fleuves, parcourir tous les grands lacs, explorer les régions les plus reculées, résoudre les problèmes géographiques les plus inabordables. Depuis les gorges du Nouveau-Mexique jusqu’aux extrémités hyperboréennes de l’Alaska, pas un sentier, pas une plaine, pas un sommet, pour ainsi dire, qui n’ait été foulé par le pas de ces sublimes aventuriers qui, avec un courage et une vigueur physique dont l’histoire n’offre point d’autre exemple, s’étaient ainsi constitués les avant-coureurs de la civilisation sur les trois quarts d’un continent. Leurs descendants ont hérité de leur énergie, de leur esprit d’investigation et de leur amour des voyages. L’inconnu leur parle avec un attrait irrésistible. Chez grand nombre d’entre eux, l’homme est incomplet s’il n’a dans ses souvenirs des récits plus ou moins merveilleux de lointaines excursions, de périlleuses entreprises, de luttes, de fuites, d’évasions, d’aventures de toutes sortes, dans des pays étranges dont la description enthousiasme la jeunesse qui, plus tard, ne sera jamais satisfaite; qu’après avoir tenté les mêmes exploits. Le fait est que les Canadiens français ont tellement fouillé l’Amérique en tous sens, qu’ils se sont un peu implantés partout. Allez dans tous les centres américains, pénétrez dans les recoins les plus sauvages des Montagnes Rocheuses, si vous n’y trouvez pas une colonie canadienne, vous y trouverez des individus isolés, ou tout au moins la trace de leur passage et de leurs travaux. Cela est tellement vrai que les Anglais eux-mêmes racontent là-dessus les histoires les plus invraisemblables.

Louis Fréchette (1890) dans la préface de Six mois dans les Montagnes-Rocheuses de Honoré Beaugrand