Aux presses de l’université Yale, on publie des livres en français. La preuve, ce nouveau manuel scolaire intitulé Héritages francophones: enquêtes interculturelles, mené à terme en 2010 par Jean-Claude Redonnet, angliciste émérite à la Sorbonne, sa conjointe, Julianna Nielsen, éditrice à Sloane Intercultural, Ronald St. Onge, professeur de français au Collège de William and Mary et Susan St. Onge, professeur de français à l’université Christopher Newport.

Il s’agit d’un trésor d’informations sur la Francophonie ventilées sous l’angle de la francophonie états-unienne. L’originalité de l’ouvrage réside dans sa tentative de présenter en profondeur et de manière succincte, pour les étudiants de niveau universitaire aux États-Unis, un aperçu de la multiplicité de cultures francophones présentes sur leur propre territoire national. Ce livre reflète la préoccupation grandissante, dans les départements de langues des universités américaines, d’un enseignement du français comme langue internationale parlée à travers le monde et non plus comme manifestation de la langue, de la littérature et de l’histoire de la France. Ce souci de diversité et d’inter culturalité répond aux besoins d’une pédagogie multiculturelle devenue essentielle pour apprécier à sa juste valeur la société américaine contemporaine et pour contribuer à la compréhension, voire à la résolution de conflits partout. Si Héritages francophones satisfait aux objectifs de ses concepteurs, ce n’est toutefois pas un livre qui contribue à saisir la Franco-Amérique telle que nous l’avons conçue dans trois ouvrages publiés ces dernières années :

Du continent perdu à l’archipel retrouvé : le Québec et l’Amérique française (Québec : Presses de l’université Laval, 1983 et 2007);

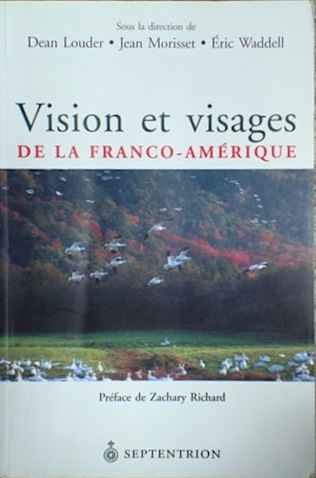

Vision et visages de la Franco-Amérique (Québec, Éditions du Septentrion, 2001);

Franco-Amérique (Québec : Éditions du Septentrion, 2008).

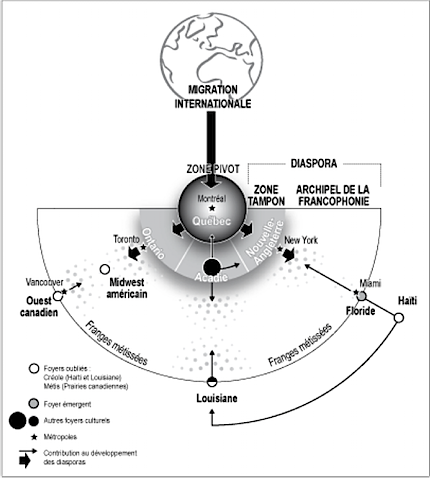

D’ailleurs, les auteurs de ce beau livre de 320 pages, illustré abondamment de photos en couleur, de graphiques, de cartes, de tableaux chronologiques et d’encarts, n’en font aucune mention bibliographique! Bien que le regard porte sur les États-Unis, l’approche est davantage « hexagonale » que nord-amércaine. Contrairement aux trois foyers nord-américains sur lesquels nous rebattons depuis tant d’années (Laurentie, Acadie et Louisiane), ici la France serait foyer de la francité aux États-Unis.

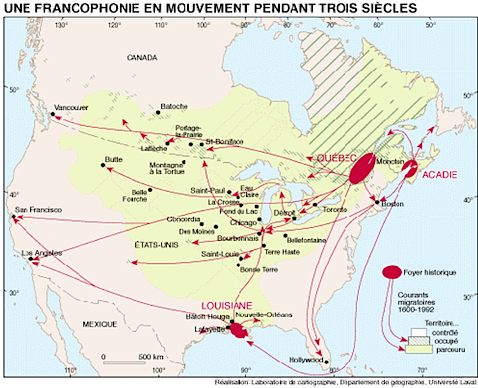

Trois foyers de la Franco-Amérique, d’après Louder et Waddell

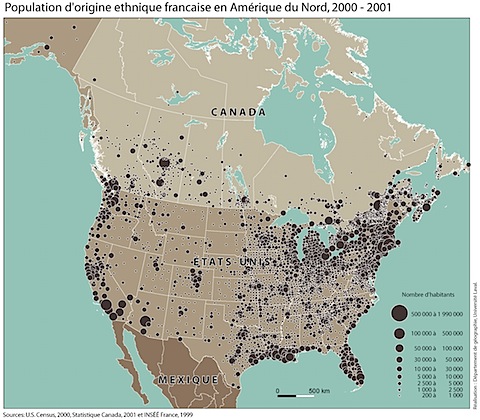

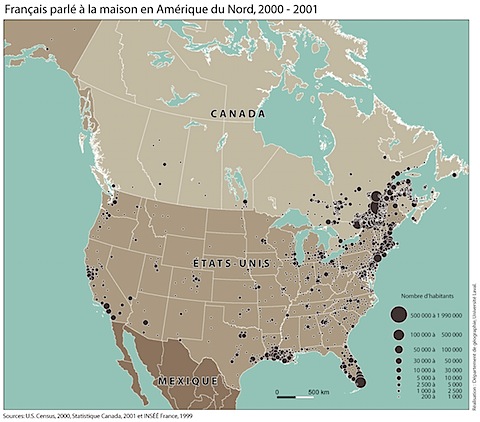

Même si les auteurs d’Héritages francophones prétendent (p. 8) qu’il n’est pas aisé, ni réaliste de localiser une présence francophone aux États-Unis, nous avons quand même essayé de le faire.

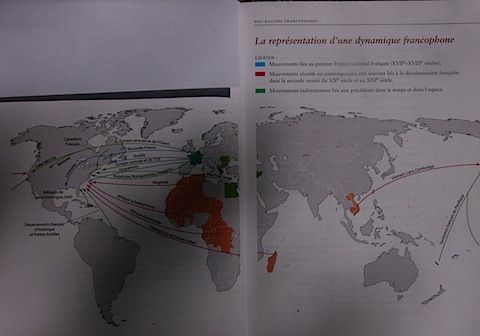

De leur côté, ils nous présentent une carte avec flèches en trois couleurs, qui résume des flux migratoires internationaux en trois temps. Elle se veut une « représentation d’une dynamique francophone » vers les États-Unis. Elle complète joliment notre conceptualisation de la Franco-Amérique, surtout en ce qui a trait à la migration internationale.

Conceptualisation de la Franco-Amérique, d’après Louder et Waddell

Héritages francophones est divisé en sept chapitres ou enquêtes :

1. Acadiens et Cadiens : cousins du sud et du nord

2. Les Franco-Américains : Des champs aux usines

3. Haïtiens, nos voisins, nos frères en liberté

4. Les Vietnamiens, une Francophonie asiatique éprouvée par les guerres

5. Les Francophones du Machrek et du Maghreb : le dialogue des cultures

6. Les Francophones africains : la présence noire

7. Les Français : la permanence d’une présence

Chacun s’organise au tour de quatre points : (1) le « patrimoine » où est contenu l’essentiel des informations sur la région et sur des thèmes abordés; (2) les « liens francophones » qui sortent l’étudiant de la région à l’étude et l’emmènent vers le monde Francophone d’où proviennent les Franco-États-Uniens dont il est question; (3) les « activités d’expansion » qui permettent d’évaluer le niveau de compréhension et de creuser plus profondément la matière; (4) les « pistes de recherche » qui invitent l’étudiant à aller plus loin en lui suggérant des lectures, des sites internet et des problématiques à explorer.

Le chapitre 1 comporte deux aspects agaçants. D’abord, l’emphase mise sur le mythe d’Évangeline qui implique que les Cadiens sont tout bonnement des Acadiens, victimes de la Déportation de 1755, qui se sont transportés en pays chaud où ils ont su s’adapter et créer un nouveau genre de vie, ce qui n’est que partiellement vrai, car tout en s’adaptant, ils ont pu intégrer dans leur collectivité des Allemands, des Hispaniques, des autochtones, des Canadiens, des Français, voire des Américains! Le phénomène de métissage et la présence de francophones de couleur sont effleurés à peine. Ensuite, la simplification de l’étiquetage de la population du nord du Maine en tant qu’Acadien. Oui, « Acadian » est d’usage, mais pas dans le même sens qu’ailleurs, car la population du Grand Madawaska est quand même un amalgame de populations d’origines acadienne et québécoise. L’emploi du qualificatif « Acadian », dans la Vallée du Haut Saint-Jean, constitue davantage une tentative des habitants de se distinguer de la multitude d’immigrants canadiens-français qui se ruaient à l’époque vers les centres urbains du sud du Maine, tels Lewiston-Auburn, Biddeford-Saco, Rumford, Waterville…

Le déséquilibre entre le chapitre 1 et le chapitre 2 est frappant! Dans le premier, la part consacrée à l’Acadie (liens) dépasse celle consacrée à la Cadie (patrimoine). Dans le deuxième, 30 pages sont consacrées aux Franco-Américains (patrimoine) et cinq à la mère patrie (le Québec). Deux sous-titres bien en évidence sur les cinq pages : « Le Québec et le Canada francophone » et « Le gouvernement fédéral du Canada et le bilinguisme ». Étant donné le rôle du Québec comme plaque tournante de la Franco-Amérique, le lecteur est en droit de poser des questions sur le peu de place qui lui est réservée!

S’il y a un élément qui marque la Franco-Amérique contemporaine, c’est l’émergence de l’axe géographique qui relie Port-au-Prince, Miami, New York et Montréal. Dans le chapitre 3, il n’en est pas question. Ici, il y a peu de différence entre « patrimoine » (la partie consacrée aux Américains d’origine haïtienne) et « liens » (Haïti).

Les chapitres 4, 5 et 6 sont tout aussi intéressants qu’inattendus. Le drame des Vietnamiens, marqués par la colonisation française et les guerres contre le colonisateur et l’envahisseur américain est évoqué et la réussite de ceux se rendant aux États-Unis, après la chute de Saigon, est notée. Depuis le 11 septembre 2001, les Arabes américains, dont beaucoup sont originaires de pays faisant partie de la Francophonie, portent le poids des actes terroristes perpétrés ce jour-là. L’aspect le plus captivant de l’enquête sur les ressortissants d’Afrique, que les auteurs qualifient de « francophonie américaine anonyme », est leur rencontre avec des communautés noires américaines.

Le chapitre 7 pourrait mieux s’intituler « Les Huguenots et les autres ». La présence en sol américain de ces Protestants issus d’une France favorable au catholicisme a coloré la trame culturelle de la côte de l’Atlantique depuis la Virginie jusqu’en Floride en passant par les Carolines. Plus tard, aux XIXe siècle, la France déversait en Amérique un grand nombre de ces idéalistes et anarchistes qui se sont essaimés depuis la Pennsylvanie jusqu’en Iowa, et puis au Texas, en passant par les terres abandonnées des Mormons à Nauvoo, en Illinois.

Dans la mosaïque des francophonies états-uniennes que nous présentent Redonnet, St. Onge, St. Onge et Nielsen, il existe un grand absent. Pourquoi ne pas avoir inclus une enquête sur les Métis, les bois brûlé, la nouvelle nation—les « rois des montagnes et des prairies », autant aux États-Unis qu’au Canada. Sans eux, l’Amérique ne serait pas l’Amérique; sans eux les États-Unis ne seraient peut-être même pas!

Au final, Redonnet et ses collaborateurs s’interrogent sur l’avenir de la Francophonie aux États-Unis, sur l’œuvre des héritiers. En évoquant deux « R », responsabilités et réseaux, les auteurs d’Héritages francophones, sans le savoir, font appel au nouveau Centre de la Francophonie des Amériques qui a pignon sur rue à Québec. Sa mission est justement de faire la promotion et la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir dans le contexte de la diversité culturelle. Dans le cadre de ses activités de promotion, de formation et d’enrichissement, le CFA tiendra, du 7 au 17 août 2010, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, son deuxième Forum des Jeunes ambassadeurs auquel sont conviés soixante Franco-Amériquains (francophones des Amériques), âgés de 18 à 35 ans. Parmi les conférenciers qui s’adresseront aux Ambassadeurs deux moins jeunes, Jean-Claude Redonnet et l’auteur de ces lignes.