Le 1er janvier 1829, la Gazette de Québec publie une chanson écrite par Isidore Bédard et présentée comme « hymne national ». Il s’agit en fait de la version améliorée d’un premier jet (publié le 6 août 1827) qui ne comptait que deux strophes:

SOL CANADIEN

Sol canadien, terre chérie !

Par des braves tu fus peuplé ;

Ils cherchaient loin de leur patrie,

Une terre de liberté.

Nos pères sortis de la France

Étaient l’élite des guerriers,

Et leurs enfants, de leur vaillance,

Ne flétriront pas les lauriers.

Qu’elles sont belles nos campagnes l

En Canada qu’on vit content !

Salut, ô ! sublimes montagnes,

Bords du superbe St. Laurent.

Habitant de cette contrée,

Que nature sait embellir,

Tu peux marcher tête levée,

Ton pays doit t’enorgueillir.

Respecte la main protectrice

D’Albion, ton digne soutien ;

Mais fais échouer la malice

D’ennemis nourris dans ton sein.

Ne fléchis jamais dans l’orage,

Tu n’as pour maître que tes lois.

Tu n’es pas fait pour l’esclavage,

Albion veille sur tes droits.

Si d’Albion la main chérie

Cesse un jour de te protéger,

Soutiens-toi seule, ô ma patrie !

Méprise un secours étranger.

Nos pères sortis de la France

Étaient l’élite des guerriers,

Et leurs enfants de leur vaillance

Ne flétriront pas les lauriers.

Né à Québec le 9 janvier 1806, l’auteur est troisième fils de Pierre-Stanislas Bédard, autrefois chef du Parti canadien au Parlement du Bas-Canada, et de Luce Lajus. Il est étudiant en droit chez Georges-Barthélemi Faribault et sera admis au Barreau à la fin de 1829.

« La poésie de Bédard, écrit Jeanne d’Arc Lortie, atteste l’influence de la pensée politique de son père et, selon son auteur, elle résume bien les sentiments des Canadiens de l’époque qui, soupçonnés de manquer de loyauté, respectent le régime britannique et abhorrent l’idée de l’annexion aux États-Unis ». Par ailleurs, « cette protestation de fidélité à l’Angleterre va de pair avec une menace énergique à l’adresse de concitoyens ennemis des libertés ».

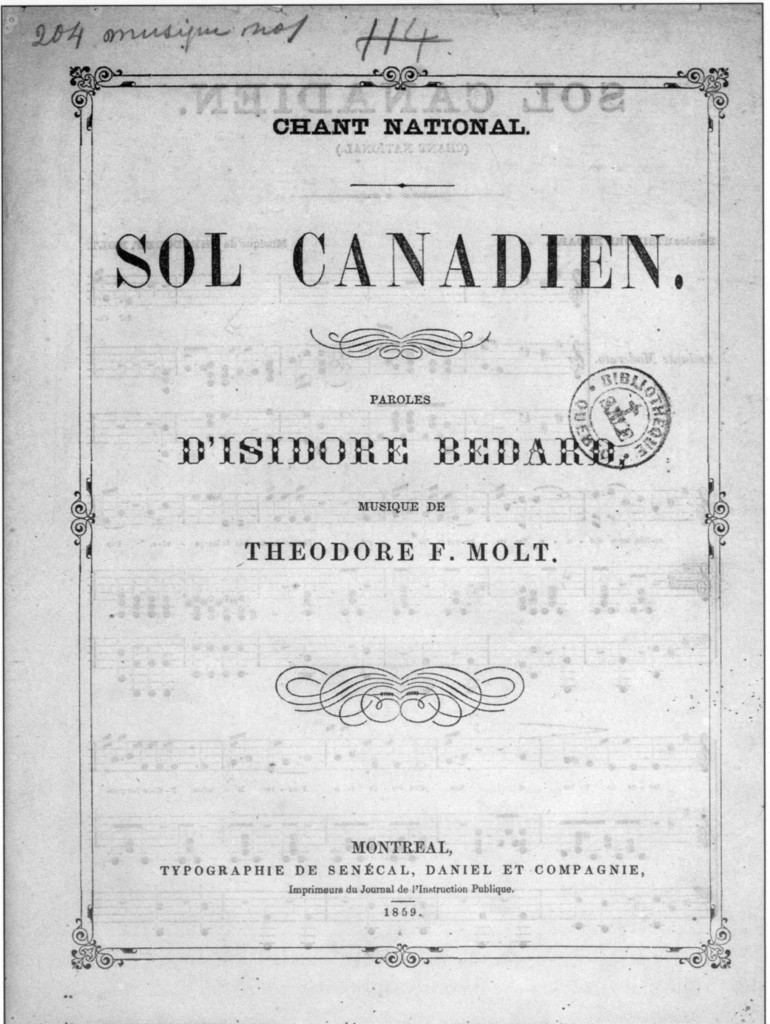

« L’hymne national » Sol canadien figurera dans de nombreux recueils de chansons et dans divers périodiques jusqu’au début du XXe siècle. On l’a chanté sur l’air de « Ah! quel tourment, quelle inquiétude » jusqu’à sa mise en musique par Théodore F. Molt qui l’a édité à deux reprises, notamment dans un encart distribué avec l’édition de décembre 1859 du Journal de l’Instruction publique, avec la mention « chant national ».

Quant à Bédard, il est élu député en 1830. En 1831, il accompagne Denis-Benjamin Viger, tout juste nommé agent de la Chambre à Londres. Le jeune député de Saguenay cohabite avec François-Xavier Garneau. À la fin de 1832, il est victime d’une hémorragie pulmonaire et il meurt à Paris le 14 avril 1833. Son corps repose au cimetière de Montmartre.

Le 1er janvier 1840, onze ans après la première publication et sept ans après la mort de son auteur, une nouvelle version de Sol Canadien parait dans Le Patriote canadien, un journal lancé au Vermont en 1839. Cette version est chantée sur un air différent, soit « Je vais boire l’onde glacée ». Les deux premières strophes sont maintenues, mais les deux dernières sont très différentes :

Renverse le pouvoir perfide

Qui ne cherche qu’à t’écraser.

La LIBERTÉ est ton égide,

Sous elle tu peux triompher.

Ne fléchis jamais dans l’orage,

Tu n’as pour maître que tes lois.

Tu n’es point fait pour l’esclavage,

Le destin veille sur tes droits.

Le sang de tes fils fume encore,

Ne sauras-tu pas le venger ?

LIBERTÉ, fais naître l’aurore

Du jour qui te verra régner !

Nos pères sortis de la France,

Étaient l’élite des guerriers,

Et leurs enfants de leur vaillance

Ne flétriront pas les lauriers.

La « main protectrice d’Albion » s’est changée en « pouvoir perfide » qui ne cherche qu’à écraser. La dernière strophe évoque la répression des rébellions.

Cette version témoigne de rapports difficiles avec l’Angleterre; il n’est plus question de fidélité et de loyauté. Le commentaire de Madame Lortie, qui ne semble pas avoir vu cette deuxième mouture, ne serait plus pertinent. Maurice Carrier et Monique Vachon, par contre, ne semblent avoir vu que la seconde version car la première ne figure pas dans le tome de Chansons politiques du Québec qui couvre les années 1765-1833. Ils ont pris la version de 1840 dans L’écrin lyrique, édité en 1901, et l’attribuent à Bédard sans préciser que quelqu’un l’a retouché après sa mort. Qui? Peut-être justement l’éditeur du Patriote canadien, Ludger Duvernay, alors réfugié à Burlington.

L’écrin lyrique où Carrier et Vachon auraient puisé la version de 1840 de Sol canadien serait l’un des rares ouvrages à l’avoir reproduite; le même éditeur, J.-G. Yon, marchand de musique, a aussi édité en 1903 le recueil Chants des Patriotes qui, lui, maintient la version originale.

On ne trouve pas d’enregistrement de Sol canadien, mis à part celui qui se trouve sur le disque « Musiques du Québec, l’époque de Julie Papineau », produit par l’Ensemble Nouvelle-France sous la direction de madame Louise Courville. Robert Huard chante les trois premières strophes de la version de 1840.

——————-

Sources :

Jeanne d’Arc Lortie, « Bédard, Joseph-Isidore », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, consulté le 30 déc. 2018, http://www.biographi.ca/fr/bio/bedard_joseph_isidore_6F.html.

Maurice Carrier et Monique Vachon, Chansons politiques du Québec, t. 2, 1834-1858, Montréal, Leméac, 1979, p. 235-236.

Sur Le patriote canadien, voir https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn90000507/1840-01-01/ed-1/seq-1/

Merci à Gilles Gallichan pour ses conseils.