Dans un ouvrage que toute personne qui s’intéresse à notre histoire devrait lire (Le mythe tenace de la folk society en histoire du Québec, Septentrion, 2023, 216 pages), Jacques Rouillard s’attaque au mythe de la société québécoise pré-révolution tranquille qui aurait été retardataire sur tous les plans, réfractaire à la modernité, à l’industrialisation, à l’urbanisation, aux affaires et au syndicalisme.

L’auteur explique que des sociologues, américains ou sous influence de la sociologie américaine, ont construit cette image d’une folk society, primitive, rétrograde, en observant des villages éloignés des milieux urbains et en se fondant sur des sources proches des milieux cléricaux, dont Le Devoir et L’Action catholique. Les historiens de la seconde moitié du XXe siècle ont permis de corriger cette image qui n’était pas conforme à la réalité. Comme l’écrit Louis Cornellier, « la thèse du Québec en retard, occupé à prier dans ses campagnes jusqu’à la Révolution tranquille, est fausse. Elle ratatine notre histoire, nous fait honte, à tort, et nous fait oublier que le Québec est assez respectable pour être un pays normal ».

***

C’est un ouvrage magistral où l’auteur démontre son impressionnante maîtrise de l’historiographie québécoise, mais il y a quand même un bémol à exprimer sur les quatre pages que l’auteur consacre à la devise du Québec, une sorte de hors-d’œuvre inséré à la fin du chapitre quatre.

L’auteur écrit qu’Eugène-Étienne Taché a inscrit la devise Je me souviens au fronton de l’Hôtel du Parlement, mais que « ce n’était pas son intention d’en faire la devise du Québec ».

Rappelons que la reine Victoria a accordé des armes à la province de Québec en 1868 : « D’or à la fasce de gueules chargé d’un léopard d’or armé et lampassé d’azur, accompagné au chef de deux fleurs de lys d’azur et à la pointe d’une branche d’érable à sucre à triple feuille de sinople, aux nervures du champ. »

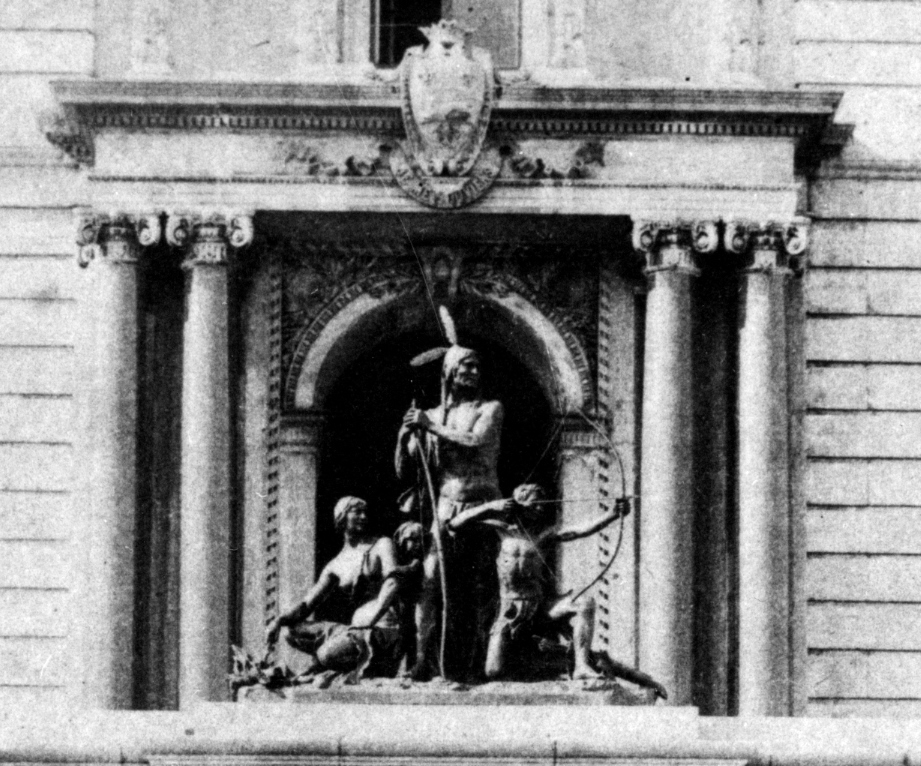

La porte d’entrée principale en 1892.

Quinze ans plus tard, sur les plans de la façade de l’Hôtel du Parlement, Taché propose de sculpter ces « armes » au-dessus de la porte principale en y ajoutant une couronne et un listel portant les mots Je me souviens. Taché était un héraldiste accompli : si ces trois mots ne sont pas là comme devise, à quoi pouvaient-ils bien servir? Autour de Taché, des gens comme Ernest Gagnon n’étaient pas dupes et savaient que le concepteur des plans de l’édifice profitait de l’occasion pour donner au Québec une devise résumant ce qu’il voulait rappeler avec la décoration de la façade, soit, principalement, le souvenir de nos grands personnages historiques.

***

Jacques Rouillard fait ensuite un lien entre la devise du Québec (1883) et la médaille du tricentenaire de Québec (2008) qui en éclairerait la signification.

Sur la médaille, Taché a « recyclé » une autre devise conçue vers 1900 en vue de l’érection d’un monument qui n’a pas vu le jour, soit « Née dans les lis, je grandis dans les roses » qui est devenue, sur le revers de la médaille, « Née sous les lis, Dieu aidant, l’œuvre de Champlain a grandi sous les roses ». Sur ce même revers figurent deux femmes, l’une symbolisant la Nouvelle-France et pointant le doigt vers les racines d’un arbre qui représente le Québec, l’autre, représentant la Grande-Bretagne, qui tend le bras vers le feuillage de l’arbre composé de feuilles d’érable canadiennes. Selon Rouillard, « ces mots et ces symboles correspondent à la signification que Taché a voulu donner au Je me souviens. Comme le fait valoir l’école historique libérale, il veut illustrer l’attachement aux institutions britanniques tout en évoquant que la présence française s’est épanouie sous l’autorité britannique ».

Cette interprétation serait une heureuse contribution à l’histoire de la devise du Québec si elle ne se heurtait pas à quelques obstacles.

La médaille et l’inscription qu’elle porte arrivent environ vingt ans après Je me souviens : peuvent-elles servir à l’interpréter ? Plus fondamentalement, il analyser cette question à la lumière de ce que David Ross McCord (1844-1930), fondateur du musée qui porte son nom, écrivait dans une note qu’on peut situer entre 1898 et 1907. Dans cette note intitulée « French sentiment in Canada », McCord estimait que la devise imaginée par Taché était simple et belle, même si l’attachement à la France constituait à son avis un facteur négatif pour l’unité nationale (« a desintegrating factor operating against the unification of the nation ») ; McCord reconnaissait cependant que Taché avait contribué à la promotion de l’architecture au Québec et, surtout, qu’il était « l’auteur de l’autre devise, “Née dans les lis, je croîs dans les roses”, à laquelle nous lèverons tous nos verres », car elle ne crée pas de division (« the author of the other motto – the sentiment of which we will all drink a toast “Née dans les lis, je croîs dans les roses”. There is no desintegration there »).

Voilà donc deux devises distinctes qui ont, de l’avis d’un observateur sérieux, des significations opposées. Interpréter la première à la lumière de la seconde ne me semble pas une démarche prometteuse[1].

[1] L’auteur et moi avons eu un échange soutenu (deux articles chacun) sur ce sujet dans le Bulletin d’histoire politique en 2005-2007 ; dans son ouvrage, l’auteur cite les siens. Les autres sont: « Le sens original de la devise du Québec : commentaire sur l’analyse de Jacques Rouillard », Bulletin d’histoire politique, 14, 2 (hiver 2006) : 257-261 et « Un dernier commentaire sur la devise du Québec ? », Bulletin d’histoire politique, 16, 1 (automne 2007) : 325-326.