Le nom choisi pour désigner la société d’assurance issue de la fusion La Capitale-SSQ Assurance vise à séduire les anglophones, chez qui l’entreprise veut aller faire des gains. Pour les anglophones, les Italiens et les latinistes, « ça va bien aller » : ils diront évidemment « Bé-né-va ». On leur a épargné les accents. Les francophones, eux, s’accommoderont, comme d’habitude, et prononceront le nom à l’anglaise (https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2021/10/12/beneva-sollio-avantis-et-les-autres/).

Rappelons que La Capitale, MA mutuelle d’assurance, était, à l’origine (1941), la « Mutuelle des employés civils, société de secours mutuels » et, plus tard, la « Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec » ; quant à la SSQ, elle a été baptisée « Coopérative de santé de Québec » (1944), mais a grandi sous le nom de « Services de santé de Québec, société de secours mutuels ». Ces deux institutions sont issues du mouvement mutualiste qui a débuté à la fin du XVIIIe siècle ; elles ont en commun d’avoir survécu au mouvement de « démutualisation » qui a marqué le secteur de l’assurance la seconde partie du XXe.

Rappelons aussi que c’est « tendance » d’évacuer les références à la coopération et à la mutualité dans les noms des grandes sociétés coopératives. La Coop fédérée (autrefois la Coopérative fédérée de Québec) a changé récemment son nom pour Sollio ; la Coopérative agricole de la Côte-du-Sud a pris récemment le nom Avantis ; les caisses ne sont plus « populaires » et on oublie souvent le « mouvement » quand on parle de Desjardins.

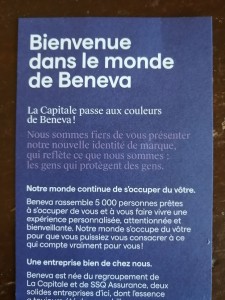

Ce n’est qu’un nom, dira-t-on, une image publique, du « branding », mais Beneva « va » plus loin, et pas très « bien ». Un feuillet distribué récemment nous souhaite « Bienvenue dans le monde de Beneva » :

« Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle identité de marque, qui reflète ce que nous sommes : des gens qui protègent des gens. […]

Beneva rassemble 5000 personnes prêtes à s’occuper de vous et à vous faire vivre une expérience personnalisée, attentionnée et bienveillante. Notre monde s’occupe du vôtre pour que vous puissiez vous consacrer à ce qui compte vraiment pour vous ».

En résumé, il y a « nous », les employés, et vous, les assurés, « notre monde » et le « vôtre ». C’est l’esprit même du coopératisme et de la mutualité, un « monde » où « les gens » se prennent en main et se protègent eux-mêmes, qui est évacué.

L’essence des deux sociétés, poursuit le feuillet publicitaire, « a toujours été de se mobiliser pour mieux protéger les gens ». En fait, « les gens » qui ont fondé la « Mutuelle des employés civils » et la « Coopérative de santé de Québec » se sont plus précisément mobilisés pour SE PROTÉGER eux-mêmes et ont embauché du « monde » pour gérer ces entreprises au quotidien. C’est ce qui fait la distinction entre les sociétés coopératives ou mutuelles et les entreprises capitalistes où propriétaires et clients sont deux « espèces » différentes. Dans les coopératives et les mutuelles, les propriétaires sont les usagers.

Disons, pour être poli, que, chez Beneva, ce n’est pas évident. Chose certaine, la nouvelle entreprise recrutera probablement des clients, et leur offrira une « expérience », mais ne mobilisera pas de « gens » dans un mouvement de solidarité avec ce genre de message qui aurait pu être diffusé par Intact, Bélair ou Sun Life.