Les gouvernements d’autrefois décidaient arbitrairement si un document devait être rendu public. Ils agissaient souvent par intérêt partisan, ou « à la gueule du client ». Denis Vaugeois a déjà raconté que René Lévesque lui avait confié le mandat de corriger cette situation, de donner accès à l’information, mais il n’était plus en poste quand le Parlement a adopté la « Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels » qui avait un fort penchant pour la protection de la vie privée.

Ce n’est pas pour rien que, dans la liste des droits que cette loi nous confère (https://www.quebec.ca/acces-information), il y a, d’abord et avant tout, « le respect de la confidentialité des renseignements personnels ».

Et, si on obtient un document, il n’est pas certain qu’on pourra le lire convenablement et en tirer ce que l’on cherche.

* * *

Le 11 juin dernier, j’ai posé innocemment la question suivante sur le site du ministère de la Culture et des Communications : « Je cherche le document suivant : « Manoir de l’Île aux Grues », DGP, MAC, 1978. Jules Vézina y fait référence dans son ouvrage « La Côte-du-Sud ; Histoire et généalogie d’un archipel ». »

Ce document produit il y a près de 50 ans, par la Direction générale du patrimoine (DGP) du ministère des Affaires culturelles (MAC), a été consulté par Vézina pour la rédaction de son livre publié en 1994, mais je ne pouvais le repérer dans les catalogues disponibles en ligne (BANQ, Cubic, etc.). Il s’agissait vraisemblablement d’un document interne.

Le même jour, je reçois un courriel de Services Québec : « Nous avons bien reçu votre courriel et nous y donnerons suite le plus rapidement possible ».

La suite vient une semaine plus tard (18 juin). Une préposée aux renseignements m’informe que ma demande a été transmise au… « Ministère de la Culture et des Communications »… Comme disait Bernard Blier dans une fameuse réplique : « Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond… »

* * *

TROIS MOIS plus tard (23 septembre), une fonctionnaire du Ministère m’informe que je dois « remplir une demande d’accès à l’information ». Ce que je fais le jour même.

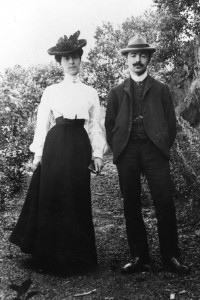

En réalité, je n’avais plus vraiment besoin du document. Je l’avais cherché au printemps pour aider une amie, atteinte d’une maladie incurable, à évaluer des chenets que son père avait acquis, il y a bien 50 ans, d’un ancien propriétaire du manoir de l’Île aux Grues ; le texte de Vézina laissait entendre que ce document pouvait contenir des informations sur ces fameux chenets qui, selon la tradition, auraient été donnés à Charles Huault, sieur de Montmagny par Louis XIV lui-même, dans les années 1640.

Malheureusement, l’amie en question est décédée au cours de l’été. Après diverses péripéties, dont les détails importent peu ici, les chenets ont connu une fin heureuse et ont repris le chemin du manoir de l’île aux Grues.

Pour ma part, je gardais un intérêt personnel pour ce document concernant la Côte-du-Sud, mais je ne savais plus si j’étais curieux de le voir ou plutôt de savoir quels motifs on pourrait invoquer pour refuser de le communiquer.

* * *

Le 6 octobre, je reçois, par courriel, une lettre du Secrétariat général du Ministère de la Culture et des Communications qui m’informe qu’on procède « l’analyse et au traitement » de ma demande et qu’une réponse me parviendra au plus tard le 26 octobre, le processus pouvant dépasser le délai de 20 jours, « compte tenu d’une réduction des effectifs résultant de la crise de la COVID-19 ». On m’informe d’ailleurs que la Loi m’accorde un droit de recours devant la Commission d’accès à l’information si ce délai n’est pas respecté.

Par chance, le 22 octobre, un courriel du Secrétariat général me transmet le lien qui me permet de télécharger le document de 123 pages. Une lettre jointe m’informe cependant que « certaines parties du document ne [me] sont pas communiquées parce qu’elles contiennent des renseignements qui sont visés par certaines restrictions prévues à la Loi ». Il y a

- « l’article 53 qui précise que les renseignements personnels sont confidentiels;

- l’article 54 qui précise que, dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de l’identifier;

- l’article 59 qui précise qu’un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. »

* * *

Cette réponse attisait ma curiosité, comme peut exciter tout ce qui est en partie caché. Mais l’excitation s’est changée en déception.

Le document reçu est un rapport préliminaire déposé par le Groupe de recherches en histoire du Québec rural au printemps 1978, il comprend quatre parties : la première sur l’histoire du manoir, la seconde sur les titres de propriété et les deux dernières sur l’analyse architecturale.

Dans la première partie, les noms des propriétaires du manoir sont caviardés. Partout. Ainsi, pour la période de 1873 à 1936, « XXXXX hérite de la seigneurie. Il était le fils de XXXXX, donc le petit-fils de XXXXX, donc arrière-petit-fils de XXXX. »

Même le nom de l’auteur (J. M. Lemieux) du livre qui sert de documentation principale au Groupe de recherches, et qui a publié les noms de tous ces propriétaires en 1978, est caviardé.

Même chose dans la chaîne des titres de propriété : par exemple, « Vente par XXXXX à XXXXXX et à XXXXXXX de la seigneurie accordée au dit sieur XXXXX devant Mes XXXXXX et XXXXX notaires au Chatelet de Paris le 10 janvier 1654. » En 1654!

Ce qui ne manque pas d’ironie : pour éviter la fraude et les transactions secrètes, « les actes notariés affectant les droits relatifs aux immeubles sont enregistrés dans les bureaux de la publicité des droits, autrefois appelés les bureaux d’enregistrement, depuis 1841-1842. Une grande partie de l’information foncière offerte présentement dans les 73 bureaux de la publicité des droits est disponible dans le Registre foncier du Québec en ligne (site de BANQ) ». On a donc caviardé des « renseignements personnels » qui doivent être publics selon la loi et qu’on peut (en principe) obtenir en ligne de chez soi.

* * *

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels a besoin d’un grand rafraîchissement. On en parle depuis des années. Pendant ce temps, dans les ministères et les organismes publics, du personnel s’affaire à caviarder des travaux d’historiens ou d’ethnologues qui datent d’un demi-siècle et à noircir des noms de personnages historiques parfois décédées depuis 300 ans.