Le 14 décembre 2000, le chef libéral Jean Charest interpelle le premier ministre Bouchard au sujet des propos tenus la veille par Yves Michaud et annonce qu’une motion sera présentée après la période de questions : « Que l’Assemblée nationale dénonce sans nuance, de façon claire et unanime, les propos inacceptables à l’égard des communautés ethniques et, en particulier, à l’égard de la communauté juive tenus par Yves Michaud à l’occasion des audiences des États généraux sur le français à Montréal le 13 décembre 2000. »

Yves Michaud était pressenti comme candidat à l’élection partielle dans Mercier, ce qui ne plaisait pas au premier ministre. La motion permettait donc aux deux chefs de projeter hors-piste un militant dérangeant. L’affaire ayant vraisemblablement été orchestrée en coulisses, le premier ministre accueille favorablement la proposition et engage « toute la députation ministérielle ».

« …exécuté sur la place publique »

Une heure plus tard, la motion est adoptée, sans plus de précision sur les propos en question et sans débat, à l’unanimité des 109 députés présents.

À la sortie de la séance, le ministre Sylvain Simard déclare que Michaud a « banalisé l’Holocauste […] ». Bernard Landry abonde dans le même sens : « [M. Michaud] a nié l’épisode le plus barbare de l’Histoire humaine dans son exceptionnalité. »

Or, Michaud n’a jamais parlé de l’Holocauste la veille, comme en témoigne la transcription officielle de son intervention qui ne contient pas de « propos inacceptables » contre le peuple juif qu’il a présenté comme modèle aux Québécois qui souhaitent affirmer « leur propre identité nationale ».

Yves Michaud demande sans succès d’être entendu par l’Assemblée nationale. Il est ensuite débouté en Cour supérieure et en Cour d’appel, tandis que la Cour suprême refuse de l’entendre. Un juge de la Cour d’appel a cependant ajouté un « obiter dictum » (« soit dit en passant ») étonnant à la décision rendue en 2006 : « […] le Droit à l’époque des Chartes et de la prédominance des droits individuels permet qu’un individu soit condamné pour ses idées (bonnes ou mauvaises, politiquement correctes ou non, la chose importe peu), et ce sans appel et qu’il soit ensuite exécuté sur la place publique sans, d’une part, avoir eu la chance de se défendre et, d’autre part, sans même que les raisons de sa condamnation aient préalablement été clairement exposées devant ses juges, les parlementaires ».

Le juge Baudouin constatait implicitement l’injustice et, sans le dire ouvertement, relançait la balle à l’Assemblée nationale, mais son commentaire est pratiquement passé inaperçu et les parlementaires (que Me Jean-C. Hébert a qualifiés de « juges en culottes courtes ») l’ont ignoré.

Des propos « inventés » ?

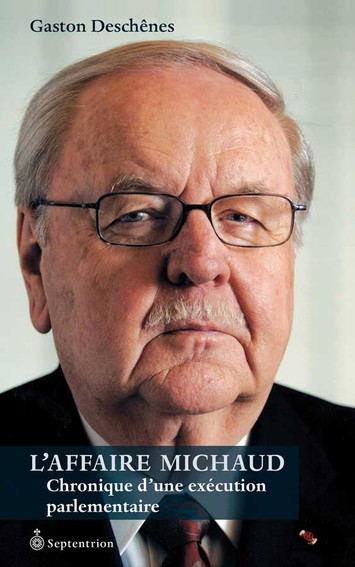

Mon livre, L’affaire Michaud : chronique d’une exécution parlementaire, est publié au Septentrion en octobre 2010. « Il est maintenant clair, commente Michel David, que M. Michaud n’a pas tenu devant la Commission des États généraux sur la langue les propos antisémites qu’on lui a reprochés ». Selon Gilbert Lavoie, le livre établit « clairement qu’on lui a imputé des propos qu’il n’a pas tenus et qu’on l’a jugé sans vérifier la véracité des accusations portées contre lui ».

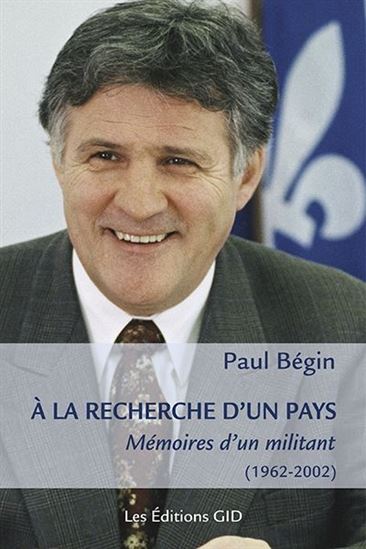

Au Parlement, le 1er décembre, le député Amir Khadir essaie de présenter une motion par laquelle l’Assemblée nationale reconnaîtrait « avoir commis une erreur ». Le Parti libéral aurait donné son consentement, mais le Parti québécois refuse le débat, craignant qu’on refasse le procès de Michaud… Visiblement dissidents sur cette question, des membres du caucus péquiste expriment des excuses à l’endroit de Michaud, ajoutant leur nom à la courte liste des ex-parlementaires qui l’avaient fait peu après la sortie du livre (Joseph Facal, Louise Beaudoin). Puis, les excuses se multiplient. L’ancien ministre Paul Bégin contacte ses ex-collègues : un mois plus tard, 51 membres du caucus péquiste de décembre 2000 avaient fait amende honorable. Certains s’expliquent publiquement. Claude Lachance reconnaît avoir été « carrément floué ». Mathias Rioux exprime « la honte [qu’il] éprouve d’avoir été roulé dans la farine par des manipulateurs » et pose une question qui n’a toujours pas de réponse : « Quel personnage ou quel groupe a instrumentalisé Bernard Landry et Sylvain Simard […] ? » François Beaulne explique qu’il a voté suivant « la volonté du chef » et en se fiant à la « grande crédibilité » des coauteurs de la motion, Lawrence Bergman et André Boulerice; or, ce dernier écrit en janvier 2011 « que les propos de M. Michaud avaient été inventés ou interprétés vraisemblablement dans le but de tromper ou de provoquer une vive réaction émotive ».

« …une leçon pour les parlementaires »

En 2016, Yves Michaud s’adresse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sans succès. En 2018, une pétition est déposée à l’Assemblée par l’intermédiaire d’un député du PQ, qui se limite à un « geste d’estime », selon le mot du chef du parti, et ne la soumet pas à la commission compétente, mettant ainsi fin au processus.

« Michaud a perdu sa bataille devant les tribunaux et n’a pas eu gain de cause à l’Assemblée nationale, écrivait Gilbert Lavoie en 2010, mais il a gagné la guerre aux yeux de l’histoire » et cette victoire « constitue une leçon pour les parlementaires ». Stéphane Bédard lui donne raison en mars 2011, lorsque le PQ refuse d’appuyer une motion du même genre présentée, encore, par le député de D’Arcy-McGee : « […] on a appris une chose. […] à l’Assemblée, on n’est pas un tribunal. On ne peut pas condamner un individu […]. Il y a des lieux pour ça, et, si des gens ont tenu des propos haineux, il y a des tribunaux pour les condamner ».

De bien beaux principes, mais l’injustice qui a stigmatisé un citoyen en 2000 n’a pas été réparée et la motion honteuse est toujours au procès-verbal.