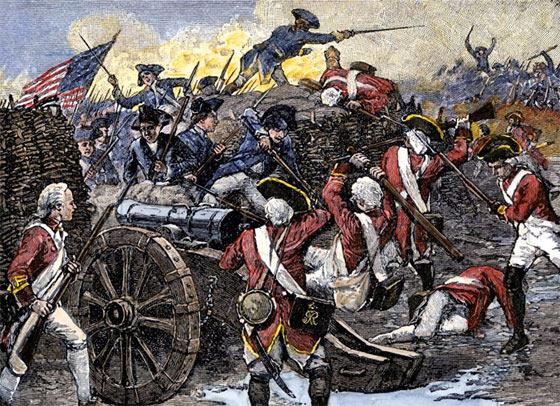

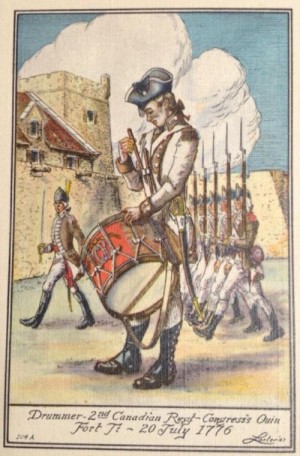

(Quand les « Bostonnais » en rébellion contre l’Angleterre ont essayé de prendre Québec en 1775, les Canadiens, particulièrement ceux de la Beauce, de Lévis et de la Côte-du-Sud, leur ont majoritairement manifesté de la sympathie. Certains se sont même enrôlés dans l’armée révolutionnaire et quelques-uns, après l’échec du siège de Québec au printemps 1776, ont poursuivi la guerre d’indépendance à leurs côtés dans les colonies de Nouvelle-Angleterre.)

Augustin Lévesque est né à Rivière-Ouelle, le 31 mai 1754, premier enfant issu du mariage de Jean Baptiste Levesque avec sa seconde épouse, Marie Marthe Michon. Il était donc en âge de s’impliquer dans le conflit en 1775. Le Rapport Baby ne le mentionne pas comme enrôlé avec les rebelles américains, mais, en 1820, John Baptiste Vinet, Louis Marnay et Basil Nadeau (tous résidents de Champlain, N.Y.) témoigneront en sa faveur auprès du Bureau des pensions en disant que le nommé « Augustus Levake », « who in French was called Augustin Leveque », a participé au siège de Québec avec eux et a retraité du côté d’Albany avec l’armée américaine au printemps 1776. Les trois anciens soldats de la révolution ne l’ont cependant pas vu après 1779 ou 1780.

Sa carrière

Selon sa déclaration du 2 avril 1818, Augustin s’enrôle en janvier 1776 dans la compagnie du capitaine Campbell au sein du régiment du colonel (Alexander) McDougall, soit le First New York Regiment. Après la retraite des Américains, il continue de servir dans ce régiment jusqu’en décembre alors qu’il est embrigadé, à Albany, dans la compagnie du capitaine Robichaud au sein du régiment de Livingston, ce que confirme son dossier militaire. Les fiches permettent de suivre ses déplacements qui ressemblent à ceux de son compagnon Chrétien. D’après sa déclaration de 1818, il aurait participé au siège du Fort Stanwix (août 1777), aux batailles de Saratoga (septembre-octobre 1777) et à la bataille du Rhode Island (août 1778); il aurait été blessé lors des deux derniers engagements.

La dernière fiche au dossier réfère à l’appel (« muster roll ») du 16 janvier 1780, à Morristown ; on peut y lire : « Deserted dec. 24 1779 ». Une liste des troupes de New York indique aussi qu’il a déserté ce jour-là, en même temps que Francis Leclaire.

Le régiment de Livingston été dissous le 1er janvier 1781 et ses hommes furent en partie intégrés au régiment Hazen, mais on ne trouve pas de Lévesque, quel que soit l’orthographe utilisé, dans les dénombrements de ce régiment. Sa dernière « présence » dans les archives militaires semble bien être sa désertion du 24 décembre 1779, même s’il déclare, 40 ans plus tard, qu’il a été « honourably discharged at Morristown in the State of New Jersey » en décembre 1782. On peut en douter, surtout qu’il n’en produit pas de preuve (son certificat normalement signé par Washington).

L’après-guerre

On manque d’informations sur ce qu’il a fait à la fin (quelle qu’elle soit) de sa carrière militaire. Il a épousé Lucy Clark, probablement au Connecticut en 1783, et aurait possédé une terre à Hanover, N. H., où est né au moins un de ses six enfants. En 1791, il figure au recensement de Bolton, au Vermont, où il a possédé un hôtel.

En 1818, Augustus obtient une pension de $8 par mois, mais, deux ans plus tard, quand la loi est resserrée pour écarter les faux nécessiteux, il ne répond plus aux critères d’admissibilité parce qu’il a une propriété. D’après son petit-fils, George J. Levake, il serait devenu très pauvre à la fin de sa vie. Désormais sans propriété, il aurait à nouveau demandé une pension, mais serait mort avant de l’obtenir.

Augustus Levake est décédé le 1er septembre 1822 à Bolton, Vermont, laissant une succession déficitaire. Dans le cimetière de East Bolton, sa stèle funéraire a perdu sa partie supérieure, mais une plaque commémorative, au sol, rappelle sa participation à la guerre de la Révolution.

En 1846, George J. Levake s’adresse au secrétaire de la Guerre pour exposer les mérites de son grand-père, soldat de la Révolution, de son père et de deux oncles, soldats de la guerre de 1812, et d’un autre oncle, le major William W. Lear, qui vient de mourir pendant la guerre du Mexique. L’objectif de ce panégyrique est de demander l’aide de l’honorable Marcy pour trouver les documents prouvant qu’Augustus était admissible à la pension, le tout dans l’espoir que ses héritiers puissent la toucher. « We are needy », écrit-il en post-scriptum.

La réponse du Pension Office est sans appel : Levake a touché une pension du 2 avril 1818 au 4 mars 1820 « when it ceased as he did not exhibit a schedule of his property in compliance with the provisions of the act of May 1, 1820. There is no law under which his children can obtain any amount of pension whatever on account of his revolutionary service ». Dossier fermé.

La légende familiale

Un siècle après la mort d’Augustus Levake, au moins trois de ses descendants se sont adressé au Bureau des pensions pour avoir des renseignements sur l’origine et les états de service de leur ancêtre. « My mother, écrivait Mrs A. G. Seitz, de Syracuse, en 1922, has always said his great grand father came over with Lafayette and was in the Revolution but she never knew where he enlisted ».

Deux ans plus tard, Emma Levake Gifford, de Maplewood, N. J., reprenait la même légende, légèrement embellie :

The marquis de La Fayette, as I understand, came to America during the Revolution bringing with him eleven chosen companions as his « staff » or suite… I have reason to believe that my great grand father was one of the eleven and would like to verify my belief, if possible. […] My great grand father name was Augustus Levake (anglicized) spelled originally De L’Eveque [sic]. His picture, I was told, was in the French Building at the Chicago World’s Fair.

Augustus Levake avait-il son portrait à l’exposition universelle de 1893? Ce serait très étonnant. La réponse du fonctionnaire du Bureau des pensions a détruit la légende: c’était un simple soldat du Bas-Canada.

———-

Note: Les références apparaîtront dans la version imprimée.