Ma note du 20 janvier se terminait par une question : la Loi de l’Assemblée nationale adoptée en 1982 n’ayant pas retenu la disposition qui assurait la continuité de la législature en cas de décès du souverain, les députés seraient-ils contraints d’aller en élection si Élizabeth II décédait demain matin ? (https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2019/01/20/long-live-our-noble-queen-air-connu/)

La question n’a pas vraiment enflammé les réseaux sociaux, mais plusieurs juristes en ont discuté, comme en fait foi un reportage du Devoir le 2 février (https://www.ledevoir.com/politique/quebec/546952/les-consequences-du-deces-eventuel-de-la-reine-au-quebec). Certains y voient « une bombe à retardement », d’autres nous rassurent en rappelant que « seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée » avant l’expiration de son terme normal en vertu de l’article 6 de la loi adoptée en 1982.

***

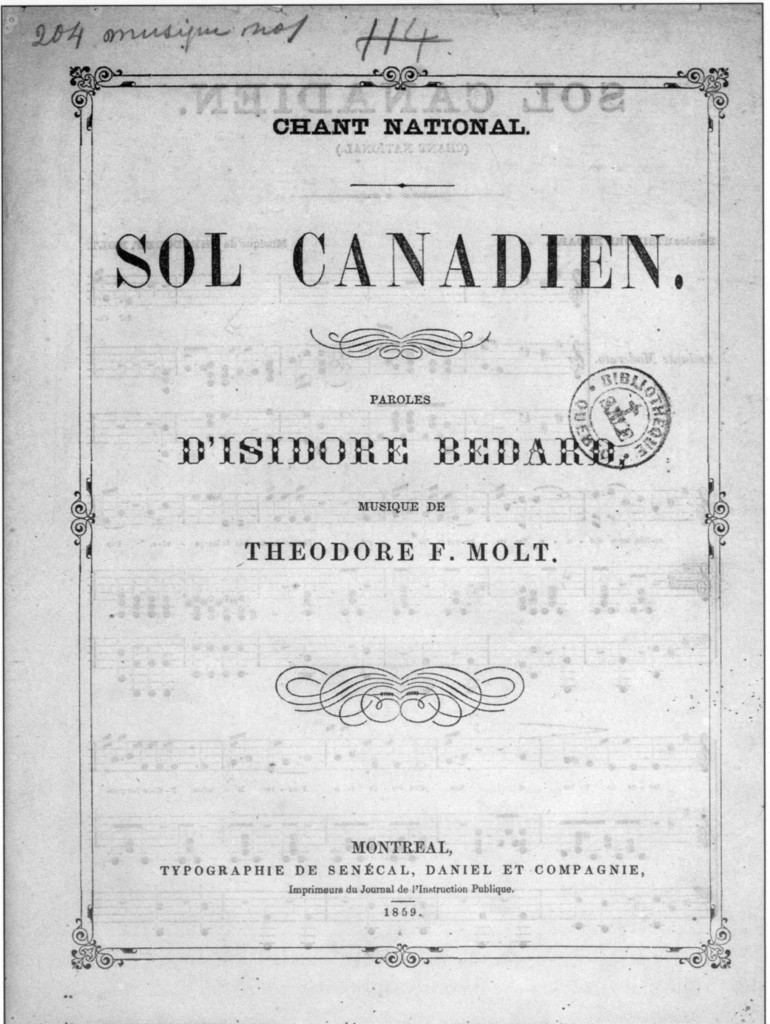

Rappelons que la Chambre d’assemblée du Bas-Canada (1829), l’Assemblée législative de la province du Canada (1844) et l’Assemblée législative de la province de Québec ont, tour à tour, adopté une loi pour se prémunir contre les effets de ce qu’on appelle, en termes savants, la « dévolution successorale ». Le préambule de la loi adopté à Québec en 1869 (32 Vict., c.5) était explicite :

« […] les intérêts de cette province pourraient être exposés à de grands dangers, si la Législature de Québec venait à être dissoute par le décès de Notre Souveraine Dame la Reine Victoria (puisse Dieu la conserver longtemps!) ou par le décès d’aucun des héritiers et successeurs de Sa Majesté […].

La règle adoptée en 1869 est devenue, au début des années 1980, cet article de la Loi de la législature :

« 3. Aucune législature de la province n’est dissoute par le décès du souverain; mais elle continue, et peut se réunir, s’assembler et siéger, procéder et agir de la même manière que si ce décès n’avait pas eu lieu. »

L’article 31 de la même loi, adopté initialement en 1881 (44-45 Victoria., c. 7, ss. 1 et 2), stipulait par ailleurs que

« La durée de chaque Assemblée nationale est de cinq années à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé dans l’article 134 de la Loi électorale; mais le lieutenant-gouverneur a toujours droit de la dissoudre plus tôt, s’il le juge à propos. »

***

À la demande du président Lavoie (1970-1976), Me Jean-Charles Bonenfant, alors professeur à l’Université Laval, avec la collaboration de Dominique Lapointe, conseiller du président Lavoie, rédige vers 1976 un document intitulé Mise à jour de la loi de la législature du Québec (polycopié disponible à la Bibliothèque, sous la cote 347.14’025/Q3).

(BANQ 03Q_P428S3SS1D44P039)

Ancien directeur de la Bibliothèque (1952-1969), où il était entré en 1939 à la chute du gouvernement Duplessis, Bonenfant agissait aussi officieusement comme conseiller parlementaire. Il venait de produire un rapport sur les conditions de travail des députés. C’était un homme de lettres réputé, particulièrement féru en histoire. Il était donc parfaitement désigné pour revoir la Loi de la législature qui avait grandement besoin d’être rajeunie, comme on peut le constater quand il aborde la fameuse « dévolution successorale ».

« L’article 3 de la loi actuelle peut sembler bizarre à celui qui ignore une règle ancienne du droit constitutionnel britannique. Cette règle voulait que lorsque mourait un souverain qui avait décrété l’élection de la chambre basse, celle-ci se trouvait à disparaître juridiquement avec lui. […]

Déjà, dans la première partie du 19e siècle, en Grande-Bretagne et ensuite, dans toutes les colonies, pour éviter la dissolution à la mort du souverain, on avait édicté des lois qui décrétaient que son décès n’entrainait pas la dissolution de la Chambre basse et que celle-ci pouvait continuer à agir comme si l’événement n’avais pas eu lieu. À notre époque, la disposition que contient l’article 3 semble désuète et n’est que la survivance d’une subtilité constitutionnelle. On peut se demander si elle est encore nécessaire. Toutefois, pour éviter toute incertitude constitutionnelle, le législateur pourrait imaginer un article qui, tout en indiquant, en même temps, quelle est constitutionnellement la durée limite de l’Assemblée nationale élue, réglerait le problème théorique de la mort du souverain. Il lui appartient de décider s’il ne suffirait pas de dire que :

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute que par le lieutenant-gouverneur et que sa durée est limitée à cinq années, à compter du jour fixé pour le rapport des brefs ordonnant l’élection à cette assemblée. »

Le président suivant reprend le dossier. En février 1980, Me Clément Richard donne le mandat de réviser la Loi sur la législature à un comité formé de Pierre Duchesne, secrétaire général adjoint de l’Assemblée, Michel Leclerc, greffier en loi (aujourd’hui le directeur de la législation) et Dominique Lapointe, conseiller parlementaire.

Ce comité a-t-il réfléchi davantage sur l’article 3 ? Il serait étonnant qu’il n’ait pas produit de rapport, mais, si c’est le cas, on en a perdu la trace dans les archives de l’Assemblée nationale*.

Quoi qu’il en soit, la réforme progresse. Le 17 juin 1980, le président dépose un avant-projet de loi de l’Assemblée nationale qui omet la disposition concernant le décès du souverain (article 3 de la Loi de la législature) et contient trois articles utiles à la compréhension de la suite du dossier :

« 5. Une nouvelle législature commence à chaque élection et dure cinq ans à compter de la publication, après cette élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale (1979, c. 56).

6. Le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq ans visés à l’article 5, s’il le juge à propos, conformément aux usages constitutionnels.

7. Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout ».

Le texte de l’article 6 ne répond pas exactement à la suggestion de Bonenfant qui était plus précis au sujet du pouvoir exclusif de lieutenant-gouverneur. Quant à la référence aux « usages constitutionnels, on comprend qu’elle évoque le principe selon lequel le lieutenant-gouverneur n’exerce ce pouvoir que sur la recommandation du lieutenant-gouverneur.

***

Deux sous-commissions de la Commission de l’Assemblée nationale étudient cet avant-projet de loi les 20, 21 et 22 août 1980 et les 30, 31 août et 1er septembre 1981. Leur rapport est déposé le 17 septembre 1981 devant la Commission de l’Assemblée national et celle-ci fait rapport à l’Assemblée le 11 novembre.

Ce rapport ne nous avance pas beaucoup car il s’agit essentiellement d’un tableau comparatif indiquant si les dispositions de l’avant-projet ont été acceptées par la sous-commission ou si elle a fait une nouvelle proposition. Les articles 5, 6 et 7 sont acceptés, sans commentaire, ni explication.

Le 22 juin 1982, le leader du gouvernement présente le projet de loi 90 sur l’Assemblée nationale. Les articles 5, 6 et 7 ont été réaménagés : l’article 7 est devenu le 5 et les articles 5 et 6 ont été réunis, ce qui crée un lien plus étroit entre la durée de la législature et le pouvoir du lieutenant-gouverneur. La référence aux « usages constitutionnels » est disparue, mais le reste est substantiellement inchangé :

« 5. Le lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout ».

6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale.

Le lieutenant-gouverneur peut cependant dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années. »

Ce projet de loi sera étudié à l’automne**, mais, entre-temps, le leader du gouvernement consulte. À sa demande, des juristes du ministère de la Justice (Me Jean Bouchard, appuyé par Me Jean-K. Samson) examinent « quelques aspects de la constitutionnalité du projet de loi no 90 » et répondent à la question (un peu alambiquée) suivante : « Peut-on ne pas prévoir que l’Assemblée nationale n’est pas dissoute par le décès du souverain? ».

« À cet égard, nous partageons les doutes de M. Jean-Charles Bonenfant. […]

Il est peu probable que l’abrogation de l’article 3 de la Loi sur la législature aurait pour effet de faire revivre un pareil état de fait [i.e. la dissolution]. Il demeure cependant qu’il y a un risque dont la gravité peut se mesurer dans l’hypothèse suivante.

L’article 3 n’est pas reconduit. Au décès de la Reine l’Assemblée nationale continue à siéger. Survient un procès où l’une des parties soulève l’inconstitutionnalité d’une loi adoptée par la législature au motif que ses membres n’avaient pas qualité pour siéger. L’argument de la « résurrection » de cette règle ancienne de droit anglais serait, sur le plan strictement juridique, certainement défendable. Aussi, la prudence nous commande-t-elle de vous proposer d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi. »

(Archives de l’Assemblée nationale, fonds du Secrétariat général, boîte 537037, dossier 169454, opinion du 13 septembre 1982)

Entre le 13 septembre et le 9 décembre 1982, deux documents ayant servi à expliquer les changements apportés à la Loi de la législature par la Loi de l’Assemblée nationale font écho aux avis des juristes (Bonenfant et Bouchard).

Un document non signé portant le titre « Loi sur la législature » traite de chacun des articles de cette loi. On y reprend l’essentiel de l’opinion de Bonenfant pour conclure :

« Après l’analyse de cette situation, certains légistes suggèrent donc d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi 90 […] ».

Dans un document*** qui compare la Loi de la législature et l’avant-projet avec le projet de loi de l’Assemblée nationale, on suggère formellement d’ajouter le mot « seul » au début du second alinéa de l’article 6 du projet de loi 90:

« Pour tenir compte de l’abolition de l’article 3 de la Loi sur la Législature, nous proposons d’ajouter le mot « seul » pour enlever toute ambiguïté qui pourrait résulter de la mort du souverain. » (Archives de l’Assemblée nationale, fonds du Secrétariat général, boîte 537037, dossier 169454)

Le projet de loi 90 est étudié en commission les 19, 20 et 21 octobre ainsi que le 11 novembre. De profondes divergences surgissent au sujet de la rémunération des députés et, pour faciliter le consensus sur la partie institutionnelle du projet, le gouvernement décide de réunir les dispositions litigieuses dans un autre projet de loi (no110) et de déposer un projet de loi 90 réimprimé le 9 décembre 1982.

Dans cette nouvelle version, l’article 6 est modifié comme le recommandaient les juristes :

« 6. Une législature est d’au plus cinq ans à compter de la publication, après une élection générale, de l’avis visé à l’article 134 de la Loi électorale.

Seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années. »

La question ne sera pas abordée lors de la deuxième lecture (13, 14 et 15 décembre) ni en commission (16 décembre), où l’article 6 sera adopté sans amendement :

« Le Président (M. Vaillancourt, Jonquière): Adopté. Article 6?

M. Lalonde: Adopté. Ce serait peut-être utile pour ceux qui liront nos débats d’expliquer que cette loi, sauf quelques articles, est le résultat d’une longue préparation à laquelle ont collaboré les députés des deux côtés de cette Chambre, de sorte que ce n’est pas un texte nouveau. […] C’est pour cela que c’est avec enthousiasme qu’on veut les adopter le plus tôt possible. »

***

Le « problème » de la « dévolution successorale » ne semble pas avoir été discuté dans les débats parlementaires proprement dits, entre 1980 et 1982, d’après ce qu’on peut voir dans le Journal des débats. C’est au niveau des fonctionnaires (secrétariat général, cabinet du président et juristes du ministère de la Justice) et des attachés politiques (bureau du leader parlementaire et probablement du leader de l’Opposition) que cette question a été traitée, avant les derniers débats en décembre 1982, et qu’on peut chercher l’intention du législateur.

Jean-Charles Bonenfant a posé la question dès le milieu des années 1970 et suggéré une façon de remplacer le fameux article 3 en précisant que l’Assemblée nationale « ne peut être dissoute que par le lieutenant-gouverneur […] ». Les rédacteurs de l’avant-projet de loi (juin 1980) n’ont pas suivi explicitement son conseil, mais le leader du gouvernement, après consultation auprès des juristes de l’Assemblée et du ministère de la Justice, jugea bon de préciser, dans la deuxième version du projet 90 (décembre 1982) que « seul le lieutenant-gouverneur peut dissoudre l’Assemblée avant l’expiration des cinq années », comme le suggérait Bonenfant, ce qui fut accepté sans discussion par les députés en commission parlementaire le 16 décembre 1982.

La disparition de l’article 3 de la Loi de la législature n’est pas un accident ; les conseillers parlementaires ont concocté une solution de remplacement disons « subtile » qui vise à assurer la continuité de la législature en cas de décès du souverain. On l’espère suffisante pour nous permettre de dormir en paix!

Quant au serment, on pourra difficilement éviter de le renouveler, si Charles monte sur le trône pendant une législature, tôt ou tard.

(PS 2022: ce texte a été commenté par https://parliamentum.org/2019/01/31/dissolution-by-demise-of-the-crown/)

——–

*La longue chronologie de la réforme parlementaire publiée dans le Bulletin de la Bibliothèque en 1981 aurait sûrement mentionné ce rapport si les auteurs avaient pu mettre la main dessus. Maurice Champagne et Gaston Deschênes, « Chronologie de la réforme parlementaire (1964-1981) », Bulletin de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 11, 3-4 (1981) – http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/PER/181670/1981/Vol_11_nos_3-4_(1981).pdf)

**Pour retracer les différentes étapes de l’étude du projet de loi 90, voir http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/journaux-debats/index-jd/recherche.html?cat=sv&Session=jd32l3se&Section=sujets&Requete=Assembl%C3%A9e+nationale.

*** Ce document n’a ni titre ni date.