Le « Mérite historique régional » a été créé en 1988 pour honorer une personne ayant contribué à faire connaître et aimer l’histoire de la Côte-du-Sud. En 1999, la Société historique de la Côte-du-Sud a décidé d’attribuer ce prix à une personne de Saint-Jean-Port-Joli qui a contribué de façon remarquable à faire découvrir l’histoire de sa paroisse et celle de quelques illustres concitoyens, madame Angéline Saint-Pierre.

Quand la vice-présidente de la Société m’a demandé de présenter la récipiendaire, elle a mentionné le fait que j’étais historien et originaire de Saint-Jean, mais je me disais en moi-même qu’elle aurait pu évoquer bien d’autres raisons.

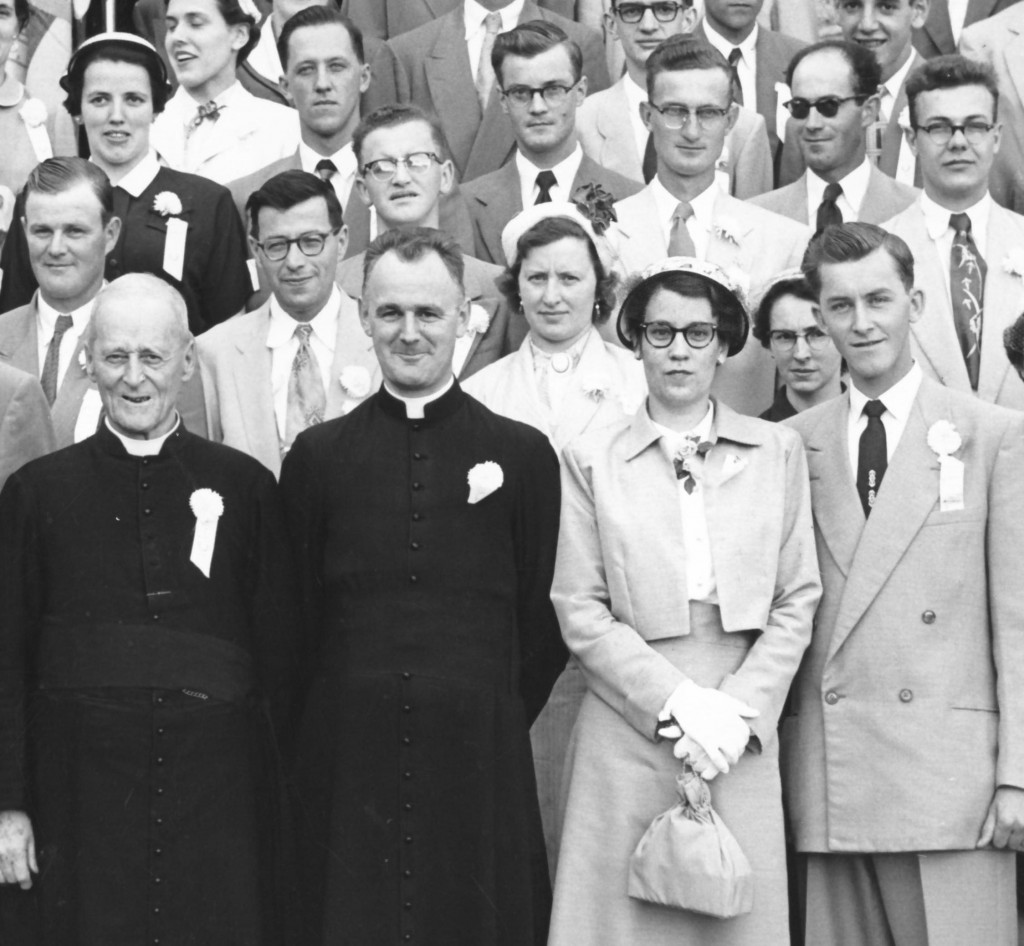

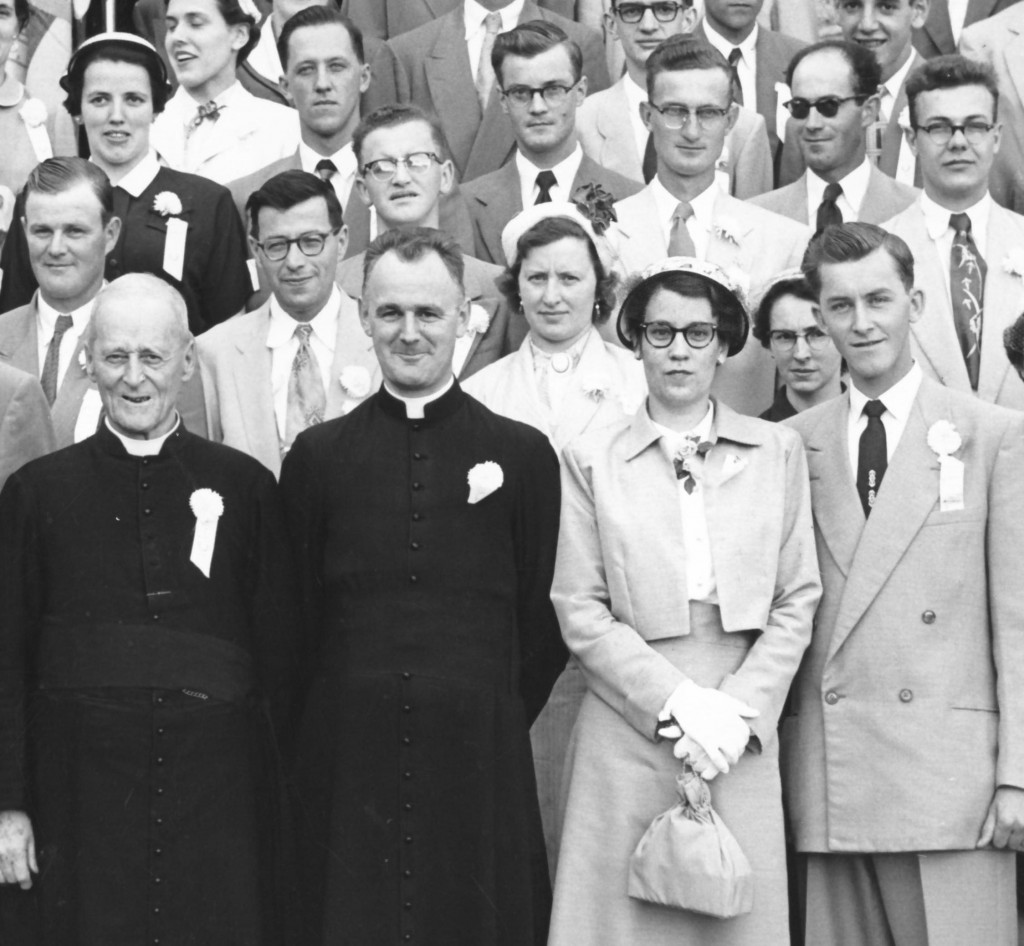

Angéline Saint-Pierre (en avant, à droite) chez les Jacistes en 1953.

Le fait est que je connaissais Angéline – que je me permets d’appeler par son prénom pour toutes ces raisons – depuis toujours, ou presque. Mon plus ancien souvenir remontait à juin 1953. C’était le jour de l’ordination sacerdotale de mes deux oncles, Luc Deschênes et Marcel Caron. Probablement parce que toutes les gardiennes potentielles, des deux côtés de la parenté, étaient au banquet, c’est Angéline qui s’était chargée de me garder avec les deux plus jeunes de la famille. La liste des invités au banquet s’était arrêtée juste avant moi et, presque un demi-siècle plus tard, elle se souvenait de ma mauvaise humeur…

Il faut dire qu’Angéline était souvent à la maison. Une sœur de ma mère, Suzanne, vivait alors avec nous et militait dans toutes sortes d’organismes, dont la Jeunesse agricole catholique (JAC). La maison servait quasiment de succursale de ce mouvement d’action catholique, d’autant plus que l’aumônier diocésain était aussi de la famille. Fortement engagée elle aussi dans ce mouvement, Angéline n’était pas encore écrivaine, mais elle maîtrisait très bien l’usage de la parole et ça discutait ferme…

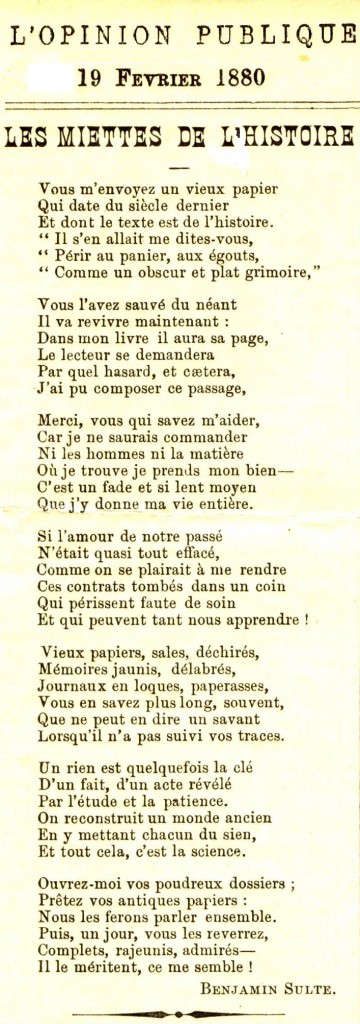

J’ai eu l’occasion de visiter la maison des Saint-Pierre, « au Coteau » (aujourd’hui le Deuxième rang E.). La famille avait vécu auparavant à Péribonka et c’est ainsi qu’Angéline était née au pays de Maria Chapdelaine. Je me souviens d’avoir vu chez eux une tour Eiffel fabriquée avec des cure-dents qui m’avait beaucoup impressionné. Le père était un habile bricoleur et l’on sait qu’Angéline a commencé à pratiquer le métier d’artisan-bijoutier au début des années 1950. Plus tard, vers 1958, mon père est devenu propriétaire de la ferme des Saint-Pierre. Une expédition dans le grenier de la maison avait alors permis d’y trouver une collection du journal L’Action catholique. À 10 ou 12 ans, mon intérêt s’était porté sur le « supplément » et les grandes pages de bandes dessinées, mais il y avait bien d’autres choses dans ce journal à l’époque, des textes de Gérard Ouellet sur Saint-Jean, par exemple, et bien d’autres lectures pour la famille Saint-Pierre. Cette collection de journaux témoignait de son intérêt pour la littérature et l’information.

En 1960, Angéline devient journaliste. Elle se fait embaucher comme correspondante locale pour le Courrier de Montmagny-L’Islet. En fait, il s’agit d’un à-côté, car son gagne-pain demeure la sculpture, mais cette activité aura une influence déterminante sur son avenir. En effet – Angéline ne s’en est jamais cachée –, elle est « autodidacte de A à Z ». L’école du rang et un cours d’enseignement ménager constituaient son bagage scolaire auquel s’étaient ajoutés des cours par correspondance en français et en littérature, la formation acquise comme militante de la JAC et ses nombreuses lectures personnelles. Les reportages et les billets qu’elle signe dans le Courrier prennent alors une importance capitale en lui permettant d’apprivoiser ces formes d’écriture, premier pas vers la rédaction d’ouvrages destinés au grand public.

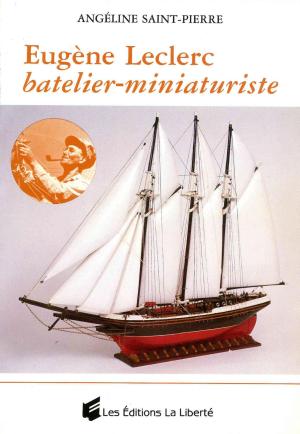

Ses premiers reportages portent sur les artisans de Saint-Jean et la préparent à l’étape suivante. En 1970, elle entreprend d’écrire la biographie d’un des plus illustres de Saint-Jean, Médard Bourgault, sculpteur. L’ouvrage paraît aux éditions Garneau en 1973 et sera réédité en 1981 chez Fides et en 2000 à la Plume d’oie. Il est suivi, chez Garneau, de trois autres ouvrages: L’œuvre de Médard Bourgault (1976), Émilie Chamard, tisserande (1976) et L’église de Saint-Jean-Port-Joli (1977), ce dernier publié à l’occasion du tricentenaire de la seigneurie. Elle publie ensuite un cahier de la Société historique, intitulé Arthur Fournier, sculpteur au canif (1978), et, aux éditions Laliberté, Eugène Leclerc, batelier miniaturiste (1984).

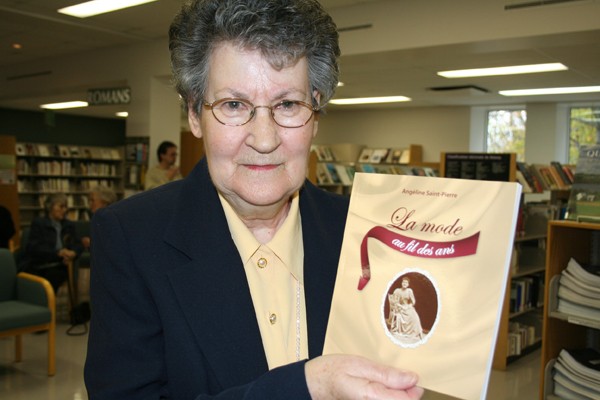

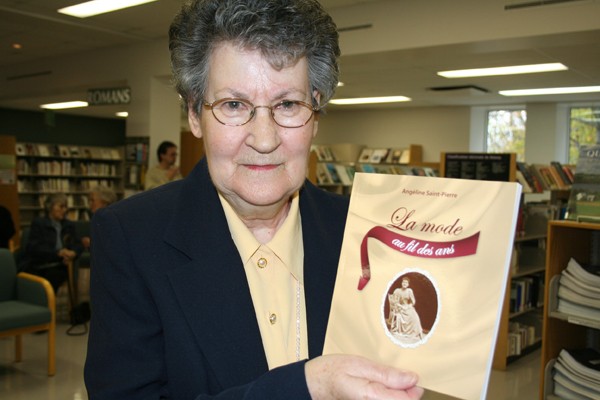

Au milieu des années 1980, Angéline fait une incursion sur le marché des livres pratiques. Elle publie trois livres de recettes: 100 recettes de pain (l’Homme, 1986), Desserts à l’érable (Trécarré, 1987), Biscuits, brioches et beignes (l’Homme, 1987). Mais elle revient vite à ses premiers champs d’intérêt. Même s’il lui faut les éditer elle-même, les livres sortent au rythme d’un par année: C’était hier, en 1994, Rions… la publicité, en 1995, André Bourgault, sculpteur, en 1996, Promenades dans le passé, en 1997, La belle époque, en 1998. Viendront ensuite C’était pendant la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Jean-Port-Joli, en 2001, Hommage aux bâtisseurs, en 2003, une réimpression de Promenades sous le titre Saint-Jean-Port-Joli, les paroissiens et l’église, en 2004, Noël et le temps des Fêtes: recueil de textes et iconographie, en 2006,La mode au fil des ans : recueil de textes et de gravures, en 2008 et Les quêteux de mon enfance à Saint-Jean-Port-Joli (qui reprend du contenu d’un titre précédent), en 2013.

(photo Le Placoteux)

Dans une conférence qu’elle donnait en 1984, devant les membres de la Société des écrivains canadiens, Angéline disait:

« La formation qu’on ne peut acquérir sur les bancs de l’école, on la prend ailleurs parfois, et la vie peut aussi nous l’offrir, dans les personnes, dans les événements. De mes parents, je retiens le goût du travail bien fait, et surtout la patience du recommencement. De l’école du rang, je retiens le travail personnel et les deux dictées par jour… utiles, il me semble, pour apprendre à former une phrase… et une institutrice qui, tous les vendredis après-midi, lisait à haute voix un chapitre de livre. Des mouvements de jeunesse, je retiens la poursuite d’un idéal. Et, finalement, du journalisme régional, n’écrire que des choses bonnes et belles. »

En accordant son « Mérite historique régional » à Angéline Saint-Pierre, la Société historique de la Côte-du-Sud a reconnu le mérite d’une personne qui a produit une quinzaine d’ouvrages d’histoire, de nombreux articles de journaux et divers autres textes à caractère historique, le tout, comme elle l’a écrit elle-même, « à force de travail, de recommencement et par amour pour cette forme d’expression ».

Présentes sur les rayons des bibliothèques et dans les maisons de Saint-Jean-Port-Joli, les œuvres d’Angéline Saint-Pierre feront en sorte que sa mémoire sera incontournable dans l’histoire de sa paroisse.

[Ce texte est une adaptation de la présentation faite en 1999 à la Roche-à-Veillon.]