(Préface des Souvenances canadiennes de l’abbé Casgrain, texte établi, présenté et annoté par Gilles Pageau.)

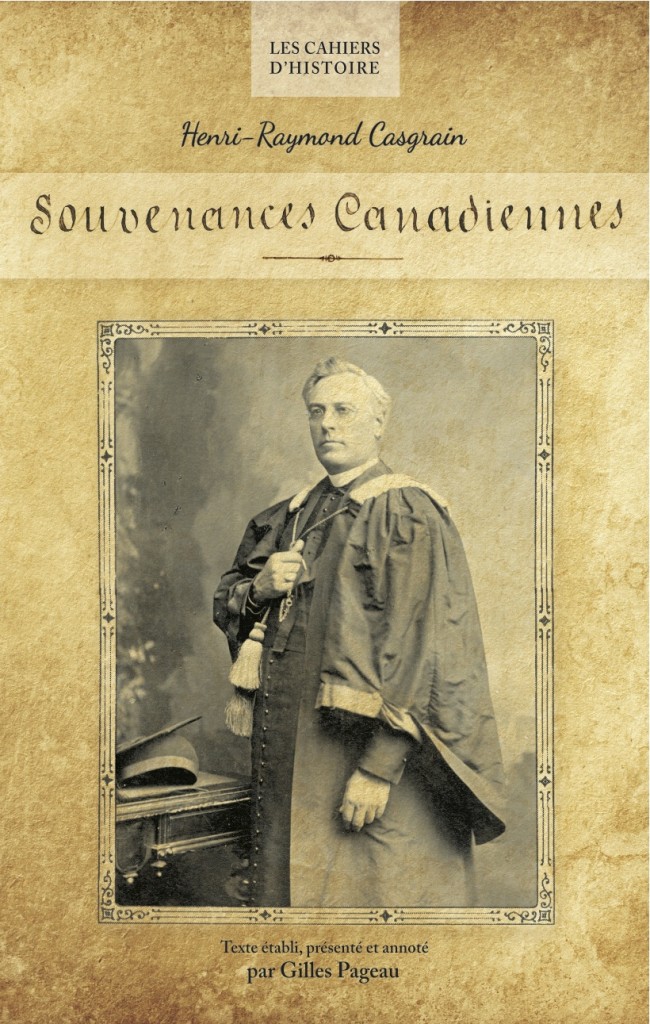

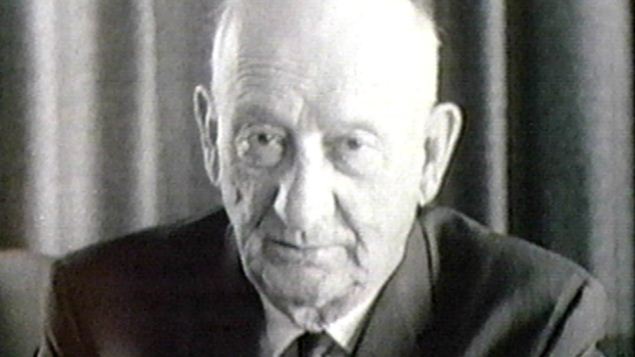

Il faut remercier Gilles Pageau d’avoir désobéi à l’abbé Henri-Raymond Casgrain en nous offrant l’édition annotée des Souvenances canadiennes. Le célèbre écrivain de Rivière-Ouelle avait interdit formellement de publier ses mémoires, mais, comme on sait maintenant qu’il a lui-même tenté de les faire éditer, ici et en France, il faut peut-être comprendre que cette proscription s’adressait davantage aux éditeurs (dont il connaissait très bien le métier…) qu’aux chercheurs « qui s’occupent d’histoire ».

Sous le regard « bien veillant » des archivistes, des générations d’ethnologues et d’historiens ont consulté, transcrit et reproduit ces Souvenances qu’on ne pouvait « publier », sauf en pièces détachées. Il était temps, plus de 100 ans après la mort de l’auteur, que cesse cette hypocrisie.

***

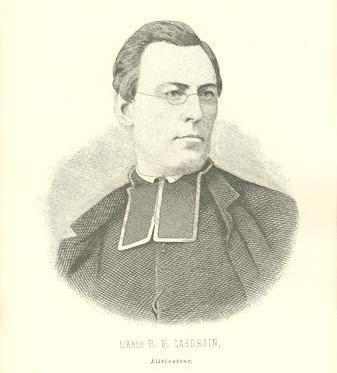

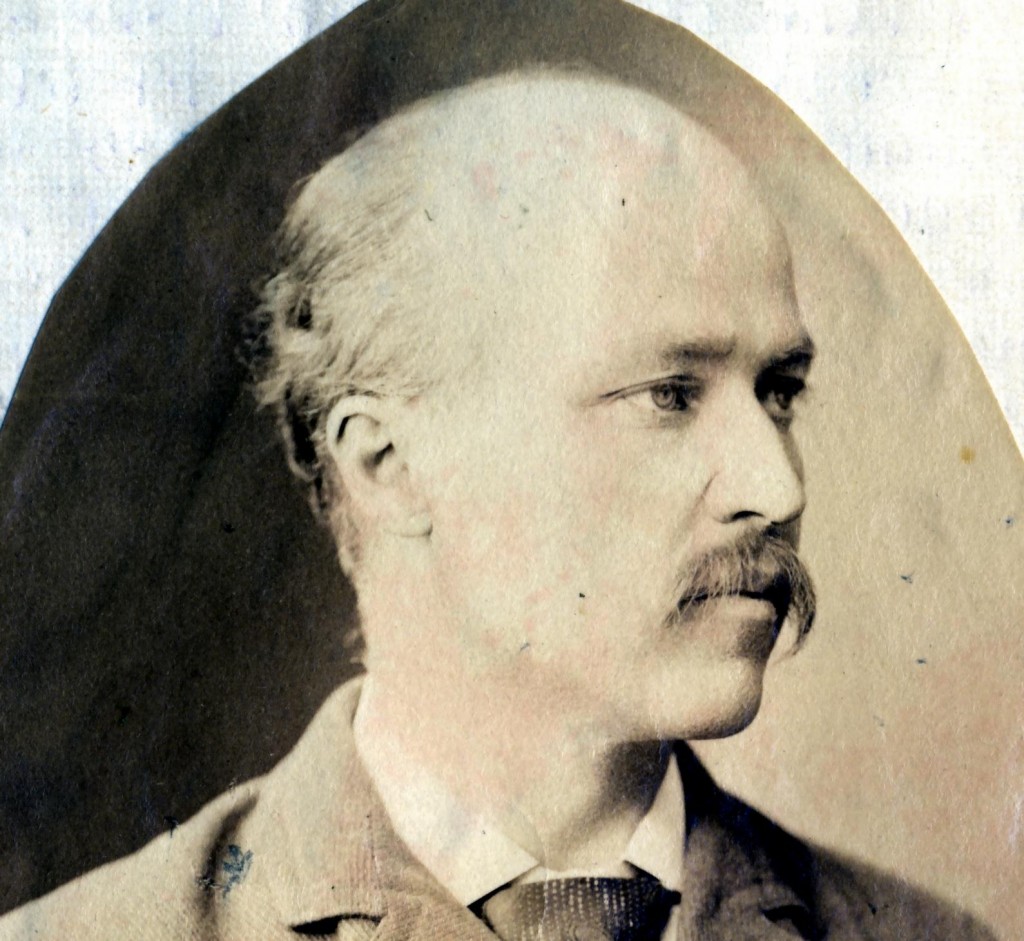

L’abbé Henri-Raymond Casgrain est une figure dominante de l’histoire littéraire québécoise de la seconde moitié du XIXe siècle. Conteur, biographe, poète, critique littéraire et historien, il a écrit des dizaines d’ouvrages littéraires et historiques, publié des centaines d’articles et édité des milliers d’ouvrages qui ont été donnés en récompense aux écoliers de son époque. Comme auteur, éditeur et animateur d’un réseau littéraire, il s’est dévoué au développement d’une littérature nationale. Son étoile avait pâli, dans le sillage des remises en questions de la Révolution tranquille, mais la critique est revenue ensuite à une appréciation plus juste de ses écrits. Si le ton de ses légendes apparaît toujours suranné, ses ouvrages historiques lui ont valu d’être considéré comme l’un des plus importants « sinon un des meilleurs historiens du Canada français au XIXe siècle » (S. Gagnon).

Les œuvres complètes de l’abbé Casgrain ont été publiées mais il nous manquait une pièce importante, les Souvenances qu’il a rédigées entre 1899 et 1902. Gilles Pageau a choisi d’en éditer la meilleure part, de son point de vue, celle qu’il estime la plus pertinente pour faire connaître l’auteur, son pays et son époque. Il a élagué plusieurs chapitres contenant la transcription totale ou partielle de plusieurs documents (parfois déjà édités), des lettres et surtout de nombreux récits de voyages à l’extérieur du pays, même si on conviendra, avec Casgrain, que ces derniers ont beaucoup contribué à la formation de sa personnalité.

***

Gilles Pageau s’est donc intéressé essentiellement aux souvenances « canadiennes » et a ramené ainsi le mémorialiste à l’essentiel de son projet. En effet, Casgrain raconte, dans son premier chapitre, qu’une amie française lui a inspiré l’idée d’exposer ce qui distingue son peuple des autres, ses mœurs, ses coutumes et ses traditions, « ce qui fait que nous sommes non pas français ni anglais mais bien canadiens ». Comme l’explique Manon Brunet, « Casgrain veut mettre sa plume au service de l’ethnologie et non à celui de la littérature proprement dite »; il écrira à sa correspondante française que ses mémoires auront « une senteur de terroir bien caractérisée ».

Un peu plus de la moitié des 18 chapitres reconstitués par Gilles Pageau portent donc sur le jeune Casgrain et son monde : souvenirs d’enfance, famille, domestiques, études et professeurs, travaux et loisirs campagnards, us et coutumes, personnages typiques, petits incidents et grands événements de son époque sur la Côte-du-Sud. Le chapitre réservé au passage des troupes britanniques à Rivière-Ouelle en 1837 et 1838 est exceptionnel et particulièrement éclairant sur les opinions politiques de la famille de l’auteur.

Quelques pages sur les débuts de la carrière ecclésiastique de Casgrain servent de transition avant les deux chapitres substantiels qui portent sur l’écrivain, l’homme de lettres et l’historien, l’animateur du « mouvement littéraire » qui a réuni les meilleurs auteurs de son époque. Une part importante du chapitre consacré à la littérature est constitué de portraits des écrivains qu’il a fréquentés, dont Taché, Crémazie, Chauveau, Larue, Gérin-Lajoie, Ferland, et particulièrement celui de Philippe Aubert de Gaspé, l’auteur des Anciens Canadiens.

***

On permettra au préfacier-historien d’insister sur quelques passages du chapitre consacré à la passion de l’auteur des Souvenances pour l’histoire.

Casgrain considérait « le dédain, le dégoût même qu’inspirait l’histoire du Canada » dans sa jeunesse comme une conséquence de la Conquête :

Pendant les dures années qui suivirent la cession du pays à l’étranger, le petit peuple ruiné et complètement abandonné sur les bords du Saint-Laurent n’eut qu’une pensée, ne vit qu’un moyen de salut : se faire oublier, se replier sur soi-même, vivre à l’écart et se faire en quelque sorte pardonner son existence. On avait vaillamment lutté. Mais, finalement, on avait été vaincu par les maîtres qui nous gouvernaient. Était-il prudent d’éveiller leurs susceptibilités? […] Attendre et se taire parut la tactique la plus sûre. Elle fut suivie, mais il en résulta une timidité, j’ose dire même une pusillanimité, qui pesa longtemps sur les esprits et qu’on eut bien du mal à secouer.

Casgrain utilise des mots qui n’ont plus cours quand il cite Aubert de Gaspé sur ce thème : « Honte à nous, honte à nous qui, au lieu de fouiller les anciennes chroniques si glorieuses pour notre race, nous contentions de baisser la tête sous le reproche humiliant de peuple conquis qu’on nous jetait à la face à tout propos! »

Casgrain remet en question « certaines protestations de loyauté » de Mgr Plessis. Ailleurs, dans le chapitre sur l’émergence de la littérature nationale, il dénonce les interventions de l’Église en politique :

[…] combien notre digne clergé n’en a-t-il pas élevé de ces idoles pour les abattre ensuite l’une après l’autre? […] Ne dirait-on pas que c’est un besoin pour notre bon clergé de se créer des fétiches qu’il dédaigne ensuite et qu’il repousse comme s’il en rougissait? Il est à noter que c’est la politique qui a été la cause première de tous ces emballements successifs. Quand donc notre clergé s’en désintéressera-t-il, ou du moins ne la suivra-t-il que de loin et sans passion? Les leçons récentes venues de Rome seront-elles enfin écoutées?

Ce sont peut-être là des propos que Casgrain aurait voulu réserver aux « esprits éclairés »…

***

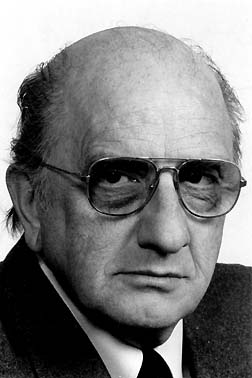

Il fallait une grande passion envers l’histoire, celle de la Côte-du-Sud en particulier, pour consacrer autant d’heures à l’édition des Souvenances de l’abbé Casgrain. Après avoir transcrit des centaines de pages, Gilles Pageau a multiplié les annotations pour donner aux lecteurs tous les outils nécessaires à la compréhension du contexte des Souvenances canadiennes et des propos de l’auteur.

On oublie souvent que cet acteur déterminant dans notre histoire littéraire est issu de la Côte-du-Sud, comme plusieurs autres personnalités littéraires de son époque (les Aubert de Gaspé, Taché, Marmette, Faucher de Saint-Maurice, etc.).

Les mémorialistes qui ont connu cette région au XIXe siècle sont rares. En élargissant le corpus aux autobiographies, on peut ajouter Aubert de Gaspé, Charles Chiniquy, la mère de Casgrain (« Madame Charles-Eusèbe ») et son cousin Alphonse, voire Joseph-Charles Taché (dont les Forestiers et voyageurs sont en partie autobiographiques). Du nombre, seules les Souvenances (et les Mémoires de moindre envergure de son cousin) restaient à éditer. Gilles Pageau s’y est consacré avec une énergie admirable, en espérant l’absolution du « père de la littérature nationale ».