Notes pour un exposé au souper des patriotes, à Montmagny, le 22 mai 2016

Étienne-Paschal Taché est surtout connu pour sa carrière politique après 1840. En 1864, il est appelé à diriger la coalition qui permettra de réaliser le projet d’union des colonies britanniques. Il préside donc la conférence de Québec qui a fixé les grandes lignes de la constitution de 1867. Malheureusement, il subit une attaque de paralysie en février 1865 et meurt le 30 juillet suivant, deux ans avant la Confédération qui est en quelque sorte son « enfant » posthume.

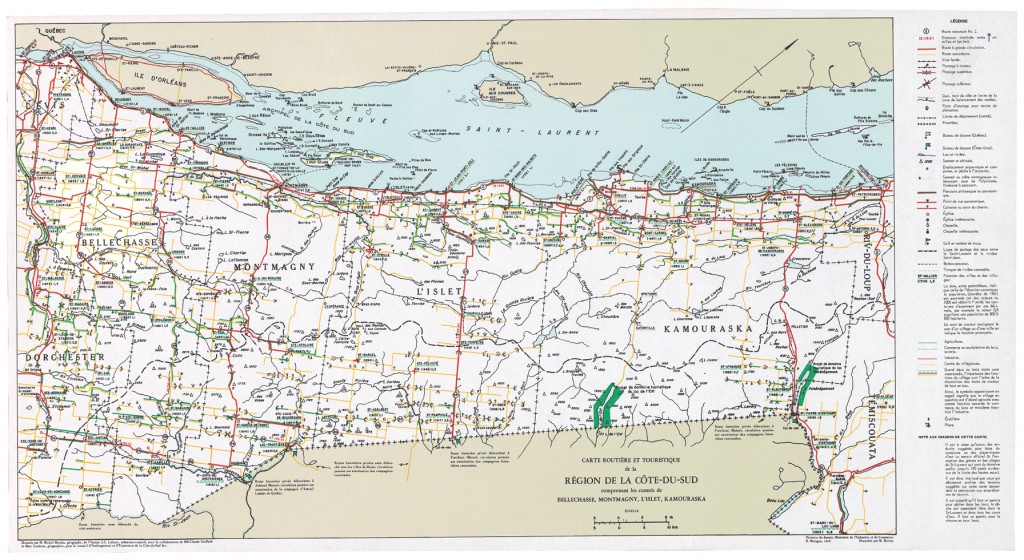

Ce qu’on sait moins de Taché, c’est qu’il a été, auparavant, dans les années 1830, un grand militant patriote, voire le plus influent de la Côte-du-Sud.

Le militant patriote (1832-1837)

Né à Saint-Thomas (Montmagny), en 1795, Taché est entré dans la milice au début de la guerre de 1812 avec un bagage académique bien mince. Il a participé aux batailles de Châteauguay et de Plattsburgh. Initié à la médecine pendant la guerre, il se perfectionne à l’Université de Philadelphie. En 1819, il est admis à la pratique de la médecine. L’année suivante, il se marie et s’établit à Saint-Thomas.

Nous avons peu de documentation sur Taché dans les années 1830, mais on sait qu’il a participé activement à trois importantes assemblées politiques.

En mai 1832, trois Canadiens sont tués par des soldats lors d’une élection partielle dans la région de Montréal. Cette tragédie provoque de vives réactions, jusque sur la Côte-du-Sud où se tient une imposante assemblée de protestation, à L’Islet, le 7 octobre. L’assemblée est présidée par le notaire Boisseau, mais c’est Taché qui harangue la foule et propose des résolutions qui vont bien au-delà de l’incident de Montréal et appuient les revendications exprimés par les députés patriotes depuis plusieurs années.

En 1834, les députés patriotes adoptent les 92 Résolutions qui résument les revendications exprimées depuis des décennies : plus de pouvoirs pour l’Assemblée législative, meilleur contrôle des dépenses publiques, élection des conseillers législatifs, réforme de l’administration publique, etc. Une fois ces résolutions adoptées par le Parlement, les patriotes organisent de grandes assemblées pour les appuyer et ceux de la Côte-du-Sud ne sont pas en reste. L’Assemblée de L’Islet, chef-lieu du comté, est présidée par Taché qui figure aussi parmi les orateurs de ce rassemblement.

En 1837, le gouvernement britannique rejette les résolutions patriotes, ce qui provoque une série d’assemblées plus considérables encore, dont une à Saint-Thomas en présence de Papineau et de plusieurs de ses lieutenants. Taché est encore parmi les orateurs. Un reportage précise que la partie politique de cette réunion « est due incontestablement au zèle de M. le Docteur Taché, dont l’influence est à juste titre si grande dans toute la côte du Sud[1] ».

Saint-Thomas en 1837-1838

On connaît les suites de ce mouvement de contestation, la prise d’armes dans la région de Montréal, les batailles de Saint-Denis, Saint-Charles et Saint-Eustache ainsi que la répression qui suivra à l’automne de 1837, les arrestations, les emprisonnements, etc.

Dans la région de Québec, le climat politique est tendu, mais il n’y a ni combats ni répression comparable à celle de la région de Montréal. Seules quelques personnes sont arrêtées à Québec[2] dont, Augustin-Norbert Morin, premier député emprisonné. Le député de Bellechasse est arrêté le 15 novembre, sous accusation de « menées séditieuses », i.e. soupçonné d’inciter la population à la révolte. Après deux jours de détention, il obtient sa libération sous cautionnement.

James MacPherson Le Moine écrit que les gens de la région de Québec « étaient excités, surtout à Saint-Roch [de Québec], dans la ville même, et à Saint-Thomas de Montmagny » que l’historien Robert Christie[3] qualifie de foyer de la violence (« focus and hot bed of violence »).

Le Moine identifie les membres du « club of enthusiastic patriotes » de Saint-Thomas dans un texte peu connu[4] :

Edouard and Stanislas Vallée, Ls. Casault, J. B. Fournier, Gilbert Lavergne, Prudent Têtu, Ls. Blais and others — under the guidance of Letourneau and Taché, their oracles.

Pour cet auteur, qui connaissait bien la région et le personnage, le docteur Taché était l’âme dirigeante du groupe, un patriote qui aurait pu agir différemment dans un autre contexte :

Dr. Taché, from his earnest, fervid nature, would doubtless have been dragged into the thick of the bloody mêlée, had he been a denizen of St. Eustache, or St. Charles; the extreme views of the Fils de la liberté, in the Montreal district, would have carried the day with him; Had lion-hearted Chenier, at the Church of St. Eustache, called out for a volunteer to back him, Dr. Taché, if there, would have been his man and yelled out « ready« . But distance from the arena of strife, as well as some of his surroundings at St. Thomas, helped to restrain him. The timely secession of the Quebec wing of politicians from the party bent on armed insurrection [...] saved in the end much effusion of blood in the Quebec district.

Si Taché demeure pacifique, il n’est pas inactif; il s’occupe d’assurer la protection de patriotes réfugiés dans sa région.

Citons le cas de Stanislas Vallée, notaire patriote du nord de Montréal, réfugié à Saint-Thomas, où Taché lui trouva « une cachette sûre »[5].

Mais rappelons surtout celui d’Augustin-Norbert Morin qui est menacé d’arrestation en novembre 1838 et se réfugie dans sa région natale où il restera caché pendant près d’un an[6].

Auguste Béchard, son premier biographe, raconte qu’il s’est d’abord caché dans une cabane à sucre au sud de Saint-François :

Peu de personnes étaient dans le secret de la retraite de M. Morin. C’étaient des amis intimes qui lui fournissaient les vivres nécessaires et les nouvelles qu’ils avaient de la ville. Leur discrétion le sauva de l’emprisonnement, et leur charité l’empêcha de mourir. […]

Le personnage principal, dans cet acte de dévouement, fut le Dr. É.-P. Taché […]. C’est lui qui fit venir M. Morin […] et qui le maintint dans les bois, en lui donnant un homme pour compagnon et serviteur. […]

Pendant l’hiver, on eut vent que la police de Québec avait reçu l’ordre de chercher M. Morin de ce côté, et l’on fit changer d’endroit au fugitif tout en le gardant dans les bois environnant Saint-Thomas […].

[…] M. Morin dut changer de cache plusieurs fois. […] il se tint caché quelque temps dans la sucrerie de son frère à lui, Louis Morin, puis, plus tard, chez son cousin, le notaire Morin, de la paroisse de Saint-François de la rivière du Sud.

L’identité précise de ceux qui ont protégé Morin fut contestée par un Martineau de Saint-François mais il est sûr que Taché joua un rôle déterminant.

Surveillance et perquisition

S’il n’y a pas d’arrestations sur la Côte-du-Sud, les autorités policières n’en ont pas moins les patriotes à l’œil et s’informent de diverses façons, par des espions ou autrement.

Au début de 1839, on soupçonne le docteur Taché, Charles Fournier, Jean-Baptiste Fournier et un certain Gervais, de cacher des armes et munitions « destinées à certains objectifs traîtres et séditieux ». On cherche peut-être aussi à trouver Morin.

Une perquisition est ordonnée par Colborne à Saint-Thomas. L’opération est réalisée par le commissaire Russell, accompagné par six policiers et deux membres de l’Artillerie volontaire, probablement des agents de renseignement, car leur rôle consiste à identifier les maisons visées par le mandat de perquisition (« point out the different houses »). Un détachement militaire les accompagne et se tient en retrait, « au cas où ».

La perquisition se serait déroulée sans difficulté. Russell rapporte que « les gens étaient très calmes, sauf un ou deux qui parlaient fort mais qui furent mis sous garde[7] ». Il ne semble pas y avoir eu d’arrestations[8], mais les policiers rapportent à Québec « une caronade de 12 livres trouvée sur la propriété de J.-B. Fournier, deux barils de poudre à canon pris chez Gervais, où ont aussi été trouvés deux barils de poudre à canon vides [et] six boites de poudre à canon. Un mousquet de soldat et un pistolet trouvés chez Étienne […] Fournier ».

D’après le rapport de l’opération, « le docteur Taché n’était pas là. On n’a rien trouvé chez lui[9] ». Le journal Le Canadien prétend cependant que la police a saisi « un petit canon que possédait le Dr Taché ». Ce dernier rectifie quelques jours plus tard. Il écrit dans une lettre ouverte : « […] bien que la police ait abattu à coups de hache une partie de la charpente de ma cave, elle n’a pu trouver un seul objet qui eût tant soit peu l’apparence d’une arme de guerre[10] ».

La police en avait assez trouvé pour justifier son existence. Le chef de police de Québec recommande sans succès la création d’un poste de police à Saint-François[11] », ce qui démontre bien qu’on se méfiait des patriotes de cette région.

La Côte-du-Sud méritait-elle cette « attention » ? Elle paraît bien soumise, mais il est difficile de connaître le sentiment profond de la population. Le directeur du collège écrivait à son évêque en novembre 1838 : « Un grand nombre dans nos paroisses sont fidèles et paci[fi]ques sujets, parce qu’ils n’ont point d’armes, ni de chef pour les conduire[12] ».

Taché après 1840

Taché est un des nombreux patriotes, comme Morin, Cartier et plusieurs autres, qui, après les rebellions et l’Union, choisissent de suivre Louis-Hyppolite La Fontaine et de composer avec la situation défavorable que la nouvelle constitution crée pour les Canadiens français.

En1841, il est élu député de L’Islet. En 1846, il abandonne son siège pour devenir adjudant général adjoint de la milice.

Taché revient en politique en 1848[13], à titre de commissaire (ministre) des Travaux publics puis receveur général dans le gouvernement La Fontaine-Baldwin[14], et il sera encore receveur général dans les gouvernements qui suivront jusqu’en 1856.

En 1856, Taché devient premier ministre et commissaire des Terres de la couronne, mais, dans cette période de grande instabilité, ce gouvernement ne dure qu’un an; Taché démissionne en 1857, tout en demeurant conseiller législatif. Il reprendra du service en 1864, comme on l’a vu plus tôt afin de diriger la « grande coalition ».

***

Dans la biographie de Taché au Dictionnaire biographique du Canada, Andrée Désilets écrit :

« Ayant pris part à tous les événements politiques sous l’Union, depuis les premières élections de 1841 jusqu’à l’adoption des Résolutions de Québec en juin 1865, il doit être qualifié de grand homme d’État, d’autant plus qu’il ne s’est pas laissé submerger par la politique. Peut-être y est-il venu par goût d’abord. Mais, sa correspondance intime en fait foi, c’est par devoir patriotique qu’il s’y est maintenu et qu’il a accepté d’y revenir. »

Il y a plusieurs façons d’être patriote. Taché s’est sûrement préoccupé des intérêts de ses compatriotes canadiens-français, comme député de L’Islet, puis dans les gouvernements dont il a fait partie, entre 1848 et 1864, mais il s’était d’abord distingué dans le mouvement patriote des années 1830 comme un des plus ardents militants de la Côte-du-Sud.

[1]. Le Libéral, 1er juillet 1837.

[2]. Antoine Roy, « Les patriotes de la région de Québec », LesCahiers des Dix, 24 (1959) : 241-254.

[3]. Nous n’avons pas trouvé la source de cette citation de Robert Christie reproduite par James M. Le Moine dans « Québec en 1837-1838 », MSRC, I, 1898, p. 119.

[4]. James MacPherson Le Moine, The Explorations of Jonathan Oldbuck, F.G.S.Q., in Eastern Latitudes: Canadian history-legends-scenery-sport, Québec, L. J. Demers & frère, 1889, p. 118-123.

[5]. Amnistié en juin 1838, Vallée poursuivit sa carrière à Montmagny ; son fils Achille devint prêtre et professeur au collège de Sainte-Anne (« L’abbé Achille Vallée », dans Histoire du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le premier demi-siècle, 1827-1877, Québec, Charrier et Dugal, 1948, p. 514-515).

[6]. Auguste Béchard, L’honorable A.-N. Morin, 2e édition, Québec, Courrier de Saint-Hyacinthe, 1885, p. 81-89.

[7]. BANQ-1837-1838, no 2950, Lettre de Young à Coffin, 9 janvier 1839.

[8]. Une lettre de Coffin à Young, repérée dans le fonds de la famille Young (BAC, MG 24 B 4, 19 janvier 1839), accuse réception des « dépositions de Charles Fournier et autres » qui pourraient être des gens de Saint-Thomas.

[9]. Ibid. La caronade est un petit canon produit par Carron.

[10]. Le Canadien, 18 janvier 1839.

[11]. BANQ-1837-1838, no3362, Lettre de Young à Murdoch, 7 novembre 1839.

[12]. ACSCSA, Lettre de François Pilote à Mgr Signay, 23 novembre 1838.

[13]. Il ne sera cependant pas député mais plutôt conseiller législatif, comme cela se faisait assez souvent.

[14]. En1849, lorsque des émeutiers attaquent la maison de La Fontaine, Taché fait partie du petit groupe qui le défend. « La tradition veut même que ce soit lui qui ait tué William Mason, un des assaillants de la maison de La Fontaine, au cours de l’émeute qui suivit l’adoption de la loi indemnisant ceux qui avaient subi des pertes durant la rébellion. Il est vrai qu’il écrit à sa femme : « J’ai fortifié et approvisionné la maison de La Fontaine de manière à soutenir un siège ; si les loyaux se présentent, ils mangeront quelque chose d’indigeste », mais l’enquête qui suit l’incident n’arrive pas à prouver sa responsabilité » (Andrée Désilets).