On aurait pu penser que les sénateurs seraient plus sages que les députés (https://blogue.septentrion.qc.ca/wp-content/uploads/archives/gastondeschenes/2011/12/les_deputescenseurs_1.php), mais non : le Sénat français a adopté à son tour la proposition de loi qui prévoit de sanctionner toute personne qui aurait « contesté » ou « minimisé de façon outrancière (…) l’existence des génocides reconnus par la loi », i.e. les génocides juifs et arméniens.

Profondément divisés et rompant avec les « lignes de partis », les sénateurs ont voté à 127 contre 86, 60 % de leurs collègues étant absents, certains étant visiblement partis faire la « petite marche » classique du parlementaire qui ne veut pas prendre position.

Les sénateurs ont approuvé la proposition malgré l’avis défavorable de leur Commission des lois (http://www.senat.fr/rap/l11-269/l11-2691.pdf) selon laquelle « il n’appartenait pas à la loi, et en particulier à la loi pénale, d’intervenir dans le champ de l’histoire et de disposer en matière de vérité historique ». Elle a en outre considéré que cette loi pourrait entrer en contradiction avec plusieurs principes constitutionnels, en particulier le principe de légalité des délits et des peines, le principe de liberté d’opinion et d’expression et le principe de liberté de la recherche historique.

Car il est maintenant interdit de douter explicitement de l’existence du génocide arménien et dangereux de faire des recherches sur ce qui s’est passé en Arménie entre 1915 et 1923 : ce serait risquer d’aboutir à des résultats contraires à la « vérité » préétablie par le Parlement ou de minimiser « de façon outrancière » le génocide. Rien ne garantit la précision de l’instrument utilisé pour calculer l’outrance…

Il faut lire l’exposé de motifs de la proposition (http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3842.asp) présentée par la députée Valérie Boyer. On y rappelle que la France a des lois pour définir les génocides et autres crimes contre l’humanité, dont la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 qui a reconnu le génocide arménien de 1915 et la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 sur la traite et l’esclavage, mais seule la contestation du génocide juif constitue un délit (introduit par la loi Gayssot du 13 juillet 1990), « de sorte que les victimes rescapées de crimes contre l’humanité se trouvent inégalement protégées » ! D’où la nécessité d’instituer, pour la négation du génocide arménien, des peines semblables à celles que la loi Gayssot a édictées en 1990, soit un an de prison et 45 000 € d’amende.

Livrés aux groupes de pression et mus par l’électoralisme (la communauté arménienne en France est la plus importante d’Europe occidentale, avec environ 600 000 membres), les députés n’ont rien retenu des avertissements de la communauté historienne et ont préféré s’enliser dans une rectitude qui fait peur. Le ministre des Relations avec le Parlement a justifié cette proposition de loi par la nécessité de lutter contre le « poison » négationniste, une expression qui rappelle une autre époque.

Reste le Conseil constitutionnel qui pourrait se prononcer sur la constitutionnalité du délit créé par cette loi, mais comment refuser aux Arméniens ce qu’on a accordé aux Juifs ?

Tous les articles par Gaston Deschênes

Une autre Journée du drapeau bâclée

Dans un communiqué émis à 8h00 le 20 janvier et répété à la mêm heure le 21, le ministre responsable de l’application de la Loi sur le drapeau « invite la population à souligner le 64e anniversaire de l’adoption du fleurdelisé, en ce samedi 21 janvier 2012, jour du Drapeau, qui commémore un moment important de notre histoire ».

(http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Janvier2012/20/c5545.html)

C’est un immense progrès. Du temps des Weil et Normandeau, le communiqué sortait dans l’après midi du 21 janvier. Puis, en 2011, le ministre Fournier a « oublié ». À son cabinet, un attaché politique avait d’abord dit ignorer (!) l’existence d’une telle journée, pour ensuite voir le service des communications du ministère « admettre » que c’était un « oubli » de sa part. La faute aux fonctionnaires, qui n’auraient pas pris de risques cette année en programmant la diffusion à 8h00, un samedi matin.

Le ministre de la Justice invite la population à souligner la Jour du drapeau qui « est l’occasion de nous rassembler autour de cet emblème qui incarne si puissamment nos valeurs, nos aspirations communes et notre détermination à bâtir ensemble le Québec de demain ». Mais il ne faut quand même pas trop en demander, surtout pas l’heure et le lieu du rassemblement. En fait, ni le ministre responsable de l’application de la loi, ni le premier ministre, chef du gouvernement dont le fleurdelisé est le principal emblème, n’ont inscrit quoi que ce soit à leur agenda.

Ils le feront peut-être l’an prochain quand le fleurdelisé aura 65 ans, l’âge de la pension fédérale.

La Marche des rois (suite)

Henri Bourassa doit tournoyer dans sa tombe. Après avoir passé le XXe siècle à se détacher pacifiquement mais résolument du Royaume-Uni, le Canada est en train de s’y recoller sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Des générations d’étudiants en droit et en science politique ont appris que la reine était devenue un simple symbole et que ses pouvoirs (comme ceux de ses représentants) étaient tombés en désuétude. C’est à qui imaginerait une situation de crise ultra compliquée où le gouverneur général aurait un rôle à jouer pour assurer la pérennité de nos institutions (et justifier son existence). Puis, quand Michaëlle Jean a eu l’occasion « rêvée » d’agir, et de refuser une scandaleuse demande de prorogation, elle s’est comportée comme une distributrice de luxe.

Le gouvernement fédéral présente maintenant la monarchie comme un trait distinctif de la culture politique du Canada, ce qui le distingue des Américains… Plus pragmatique, la ministre québécoise des Relations internationales voit les visites royales comme une sorte d’investissement dans le tourisme : la monarchie est revenue à la mode, en version pipolisée, pour divertir et faire rêver les vieilles colonies.

Rêvons donc en imaginant que le regretté journaliste Rémi Tremblay, dont il a déjà été quelques fois question ici (https://blogue.septentrion.qc.ca/wp-content/uploads/archives/gastondeschenes/2011/05/a_la_maniere_de_remi_tremblay_1.php), a remis sa plume satirique à l’œuvre, au risque de froisser la mémoire de Daudet, du curé Domergue, voire du « bon roi René », tous artisans de la traditionnelle Marche des rois (cf. https://blogue.septentrion.qc.ca/wp-content/uploads/archives/gastondeschenes/2012/01/la_marche_des_rois_i.php)

***

La marche des « rois nègres »

(Version 2012 harperisée de La marche des rois. Pour un accompagnement musical, ouvrir http://www.lirecreer.org/biblio/comptines/marche_des_rois/index.html dans une autre fenêtre)

1.

Un bon matin, Harper s’est mis en train

De ramener son peuple au Moyen Âge.

Un bon matin, Harper s’est mis en train

De fêter le règne élisabéthain.

Vinrent d’abord, livrés franc de port,

Plein de photos, de fanions et de messages,

Et puis, encore au frais du Trésor,

Même un portrait du vieux prince consort.

2.

James Moore l’a dit : le ciel nous a bénis

D’avoir vécu sous la reine d’Angleterre.

James Moore l’a dit : le ciel nous a bénis

Et la monarchie nous a définis.

Rien de trop beau, vu de Toronto :

On a remis du « royal » aux militaires

Et James Baird a troqué les tableaux

D’Alfred Pellan pour la reine en photo.

3.

Pour des idées de vrais colonisés,

On peut compter sur ces thuriféraires.

Pour des idées de vrais colonisés,

Les budgets ne sont jamais épuisés.

Rien de trop fort pour les dinosaures

Adulateurs de smalas parasitaires

Et, cet été, on paiera encore

Pour héberger le plus vieux des Windsor.

***

Ceux et celles qui auraient la rectitude écorchée par le titre peuvent relire ce qu’écrivait André Laurendeau sur « la théorie du roi-nègre », propos publiés dans Le Devoir d’Henri Bourassa le 4 juillet 1958 :

« Les Britanniques ont le sens politique, ils détruisent rarement les institutions politiques d’un pays conquis. Ils entourent le roi nègre mais ils lui passent des fantaisies. Ils lui ont permis à l’occasion de couper des têtes : ce sont les mœurs du pays. […]

« Il faut obtenir du roi nègre qu’il collabore et protège les intérêts des Britanniques. Cette collaboration assurée, le reste importe moins. Le roitelet viole les règles de la démocratie ? On ne saurait attendre mieux d’un primitif…

« […] Le résultat, c’est une régression de la démocratie et du parlementarisme […]. »

La Marche des rois (I)

On célébrait davantage et plus religieusement le 6 janvier « autrefois » (disons du temps de ma jeunesse…). Pour les catholiques, l’Épiphanie commémore un événement relaté dans l’Évangile selon Mathieu, la visite de l’enfant Jésus par les rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar, d’où le nom de « Fête des rois ». L’Épiphanie terminait le « temps de Fêtes » et sonnait le début d’une diète plus équilibrée.

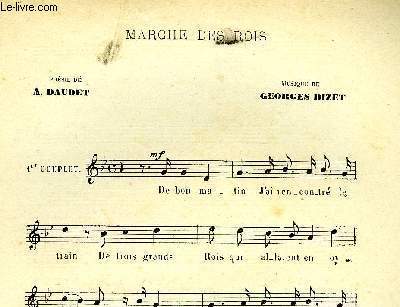

Le cantique qu’on entonnait en chœur le 6 janvier est sûrement resté accroché à la mémoire des plus vieux :

« De bon matin j’ai rencontré le train

De trois grands rois qui allaient en voyage

De bon matin j’ai rencontré le train

De trois grands rois dessus le grand chemin ».

Les origines de ce noël populaire remonteraient au XVe siècle. Certaines sources l’attribuent à René 1er (1409-1480), surnommé par ses sujets provençaux le « Bon Roi René », qui fut duc d’Anjou, comte de Provence, roi de Naples et roi titulaire de Jérusalem. Transmis de génération en génération par tradition orale, ce cantique fut publié pour la première fois dans le Recueil des noëls provenceaux composé par le sr Nicolas Saboly,… Nouvelle édition, augmentée du Noël fait à la mémoire de M. Saboly, et de celui des Rois, fait par J.-F. D., ouvrage imprimé à Avignon en 1763.

Le premier des huit couplets de La Marcho Di Rei allait comme suit :

De matin, Ai rescountra lou trin

De tres grand Rèi qu’anavon en vouiage ;

De matin, Ai rescountra lou trin

De tres grand Rèi dessus lou grand camin.

Ai vist d’abord De gardo cors,

De gènt arma em’uno troupo de page,

Ai vist d’abord De gardo cors,

Tóuti daura dessus si just-au-cors.

Le « J.-F. D. » mentionné dans le titre du recueil était l’ancien curé d’Aramon (commune du Gard), Joseph-François Domergue, né en 1691, mort à Avignon en 1729. C’est lui qui a écrit, ou simplement consigné par écrit, selon une autre hypothèse, les paroles du cantique populaire qu’il disait chanté sur l’« air de la Marche de Turenne », une œuvre attribuée à Jean-Baptiste Lulli – ou Lully – (1632-1687), compositeur français d’origine italienne.

Si Lulli a composé la musique, sur quel air pouvait bien chanter le roi René deux siècles plus tôt ? Lulli a peut-être composé sa Marche de Turenne en s’inspirant d’un air qui circulait déjà. À moins que la paternité du « bon roi René » ne soit que légende ? Tout n’est qu’hypothèse sur cette question que l’auteur des Miettes de l’histoire de Provence (1902) comparait au tonneau des Danaïdes, « tonneau sans fond dans lequel chaque controversiste apporte en pure perte son seau, toujours absolument vide de sérieux arguments ».

La suite de l’histoire est mieux connue. En 1872, Georges Bizet (1838-1875) compose une musique de scène pour L’Arlésienne, drame en trois actes qu’Alphonse Daudet (1840-1897) a tiré d’une nouvelle de ses Lettres de mon moulin (1869). Bizet s’inspire d’authentiques chants provençaux dont la célèbre « Marche des Rois ».Créée à Paris le 1er octobre 1872, la pièce de Daudet est retirée de l’affiche après vingt représentations mais Bizet extrait de sa musique une suite orchestrale qui remportera un succès jamais démenti.

Quant au texte de la « Marche des rois », tel qu’on le connaît aujourd’hui, et dont on trouvait un couplet au dernier acte de la pièce éditée en 1872, Daudet l’a probablement rédigé en français moderne à la même époque. On l’a vue éditée au moins une fois avec la mention « Musique de Georges Bizet » mais on reconnaît généralement qu’elle est l’œuvre de Lulli, et que Bizet n’a fait que l’arranger pour L’Arlésienne, comme l’écrit d’aileurs Daudet.

(Pour écouter: http://www.youtube.com/watch?v=BQx7vH_6SQ0)

I

De bon matin, j’ai rencontré le train

De trois grands Rois qui allaient en voyage

De bon matin, j’ai rencontré le train

De trois grands Rois dessus le grand chemin.

Venaient d’abord des gardes du corps,

Des gens armés avec trente petits pages,

Venaient d’abord es gardes du corps,

Des gens armés dessus leurs justaucorps.

II

Puis sur un char doré de toutes parts,

On voit trois Rois modestes comme des anges,

Puis sur un char doré de toutes parts,

Trois Rois debout parmi les étendards.

L’étoile luit et les Rois conduit

Par longs chemins devant une pauvre étable,

L’étoile luit et les Rois conduit

Par longs chemins devant l’humble réduit.

III

Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu

Ils viennent tous présenter leurs hommages,

Au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu

Ils viennent tous présenter leurs doux vœux.

De beaux présents, or, myrrhe et encens,

Ils vont offrir au maître tant aimable,

De beaux présents, or, myrrhe et encens,

Ils vont offrir au bienheureux enfant.

(Deuxième partie la semaine prochaine)

(Sources principales : http://www.nimausensis.com/Gard/ImageMois/MarcheDesRois/LesRoisMages.htm; http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arl%C3%A9sienne_(Bizet).

Les députés-censeurs

L’Assemblée nationale française « lâchée lousse ». Ou livré aux groupes de pression ?

Une députée française a fait adopter une proposition de loi qui prévoit un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour toute personne qui nierait publiquement l’existence du génocide arménien (http://www.france24.com/fr/20111222-proposition-loi-condamnant-genocides-votee-a-lassemblee-nationale). Autrement dit, vous pouvez penser qu’il n’y a peut-être pas eu de génocide en 1915-1916 (au sens où on a défini ce concept trente ans plus tard…) en Arménie, mais « seulement » une guerre meurtrière, mais ne le dites pas à haute voix.

Le gouvernement ne s’est pas compromis, le ministre des Relations avec le Parlement ayant indiqué qu’il s’en remettrait à la « sagesse » des députés, une sagesse assez mince, dans tous les sens du terme, car il n’y en avait qu’une cinquantaine de députés (sur 577 !!!) en Chambre au moment du vote majoritaire à main levée.

Les historiens français ont évidemment réagi : il a quand même des gens qui y ont gardé toute leur tête en cette époque de rectitude exacerbée (http://www.lefigaro.fr/politique/2011/12/21/01002-20111221ARTFIG00552-genocide-armenien-les-historiens-critiquent-la-loi.php). Ils l’avaient fait en 1990, quand l’Assemblée nationale a adopté la loi Gayssot pour pénaliser la négation du génocide juif. En 2006, 19 historiens français, parmi les plus réputés, avaient signé une pétition demandant l’abrogation de la loi Gayssot, de la loi reconnaissant le génocide arménien, de la loi reconnaissant la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et enfin de la loi sur l’intégration dans les programmes scolaires du rôle positif de la colonisation française : ils y rappelaient des principes : l’histoire n’est pas la morale, n’est pas l’esclave de l’actualité et n’est pas un objet juridique.

Les députés n’ont évidemment pas écouté les historiens qui rappliquent en 2011 en espérant convaincre le Sénat de ne pas créer un nouveau délit d’opinion :

- Pierre Nora : « Ce n’est pas aux politiques d’écrire l’histoire ! » ;

- Christian Delporte : « Nous sommes contre l’histoire officielle et nous estimons qu’il ne doit pas y avoir d’entrave au travail de l’historien. Or, dès l’instant qu’il y a une loi, il y a des risques de poursuite. L’histoire est avant tout une source de débat et doit le rester dans une démocratie » ;

- Gilles Manceron : « Va-t-on faire une loi pour tous les crimes du monde ? Pour ceux commis par les communistes en Russie ou pour le génocide des Indiens en Amérique ? »

Si les parlementaires décident maintenant de ce qui est « vrai » en histoire, on pourrait faire de même ici pour l’extermination des Renards par le Français, des Béotuks par les Anglais de Terre-Neuve ou des Hurons par les Iroquois.