L’Association des beaux villages du Québec recrute ses membres parmi ceux qui ont su préserver un cachet ancien, principalement au cœur du village, soit essentiellement les environs de l’église. Ces villages se caractérisent notamment par « un patrimoine architectural présentant une valeur historique et culturelle », un « patrimoine architectural remarquable par sa quantité et /ou sa qualité », l’harmonie et l’homogénéité architecturales, la « conservation d’une partie significative du stock immobilier ancien », le « respect du rythme et de la densité des implantations [et l’] authenticité des ensembles ».

Comment le village de Saint-Jean-Port-Joli se classe-t-il en fonction de ces critères? L’église elle-même demeure un joyau; quant au reste, disons, pas trop bien…

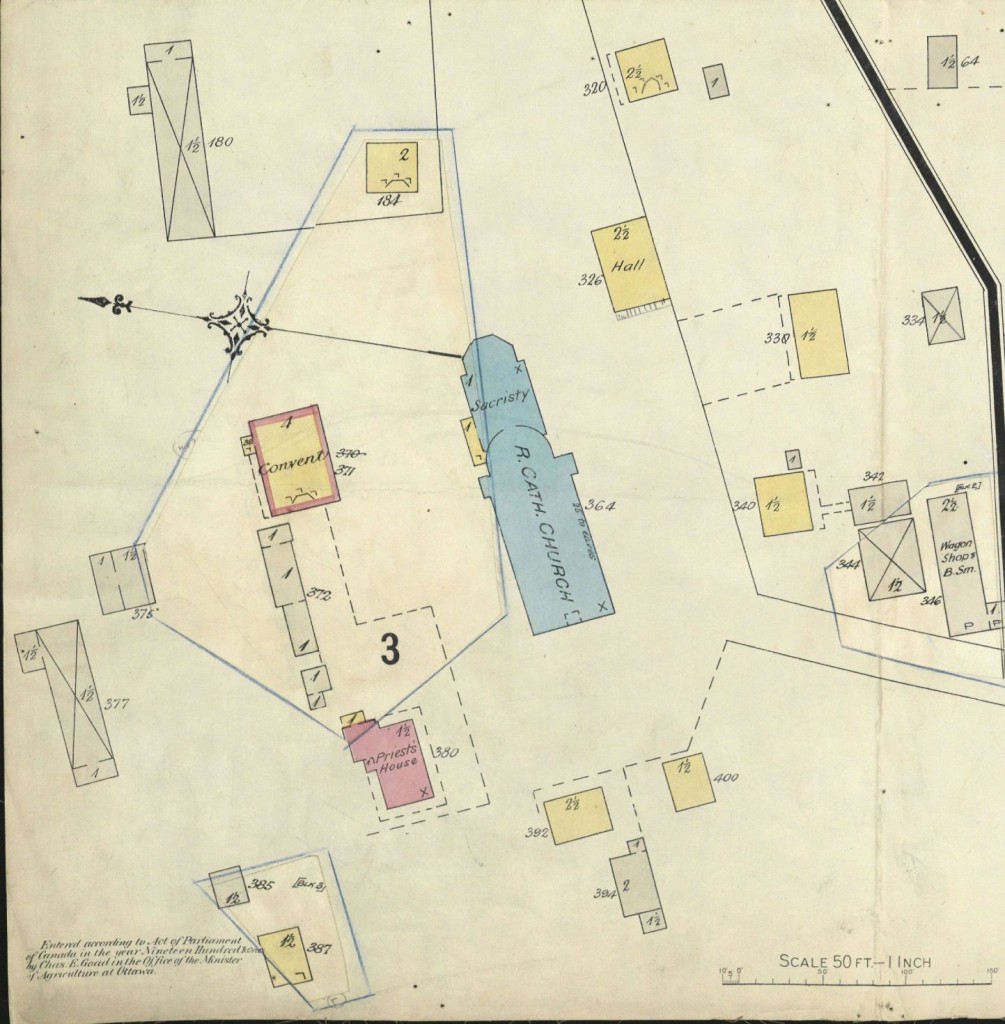

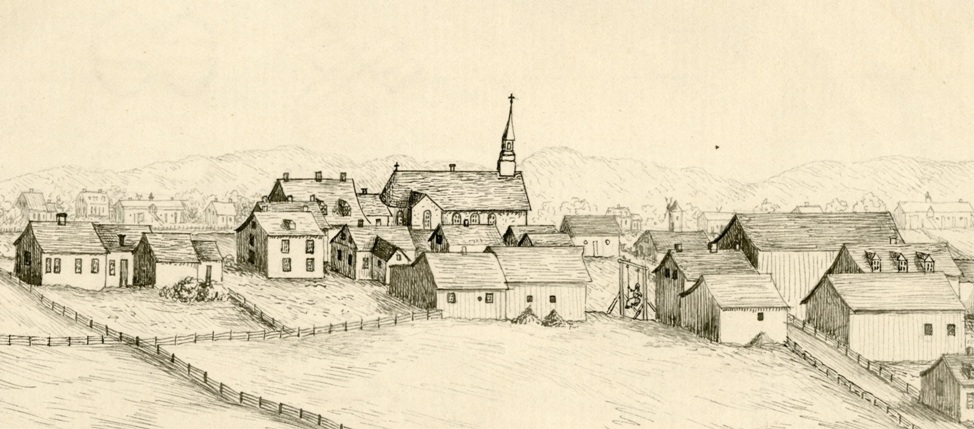

Un plan des environs de l’église, réalisé en 1906 pour le bénéfice des sociétés d’assurance, permet de mesurer comment le paysage a changé (double-clic pour agrandir l’image).

Sur ce plan conservé aux Archives nationales du Québec, le bleu indique un bâtiment en pierre, le rose, des édifices en brique, le jaune, des résidences en bois et le gris, des bâtiments secondaires ou industriels.

Voyons les alentours de l’église, dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant, à 5 h.

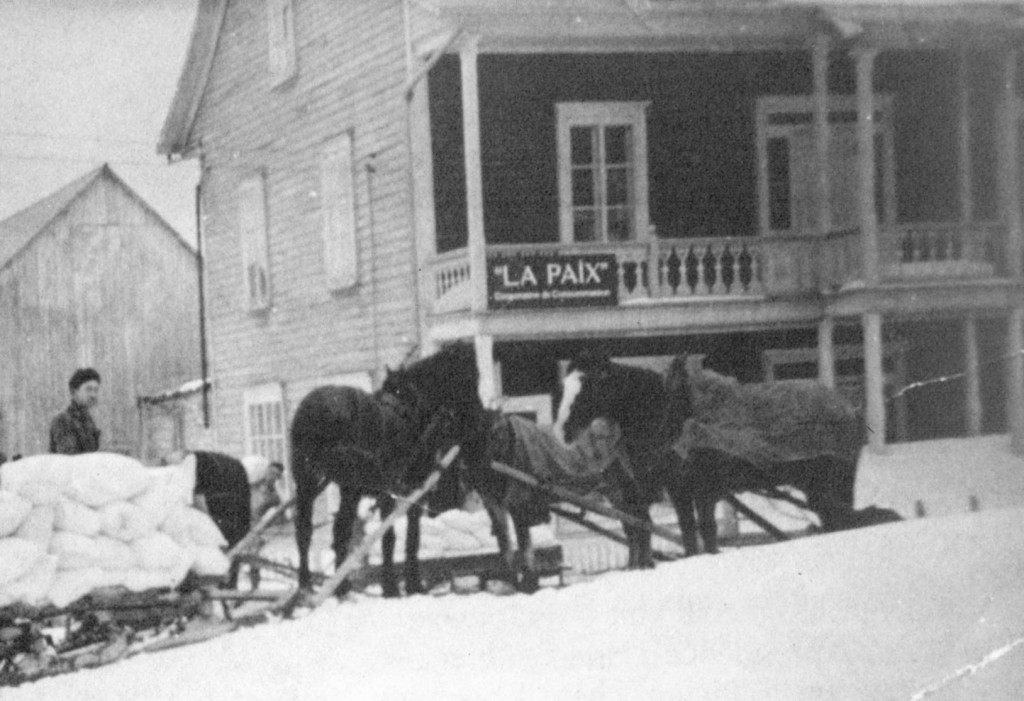

La maison marquée 400 était autrefois connue sous le nom de « maison de Jules Ouellet ». On la voit bien sur une photo de 1913, juste devant l’église.

Elle a été déménagée dans la rue Verreault (291) dans les années 1950 pour permettre la construction de l’édifice qui abrite aujourd’hui la pharmacie Uniprix et qui appartenait à l’origine à la Coopérative de consommation La Paix.

Sa voisine, no 392, a conservé son gabarit mais a changé d’allure : c’est aujourd’hui la boutique Les Enfants du Soleil. La Paix y a eu son premier magasin dans les années 1940.

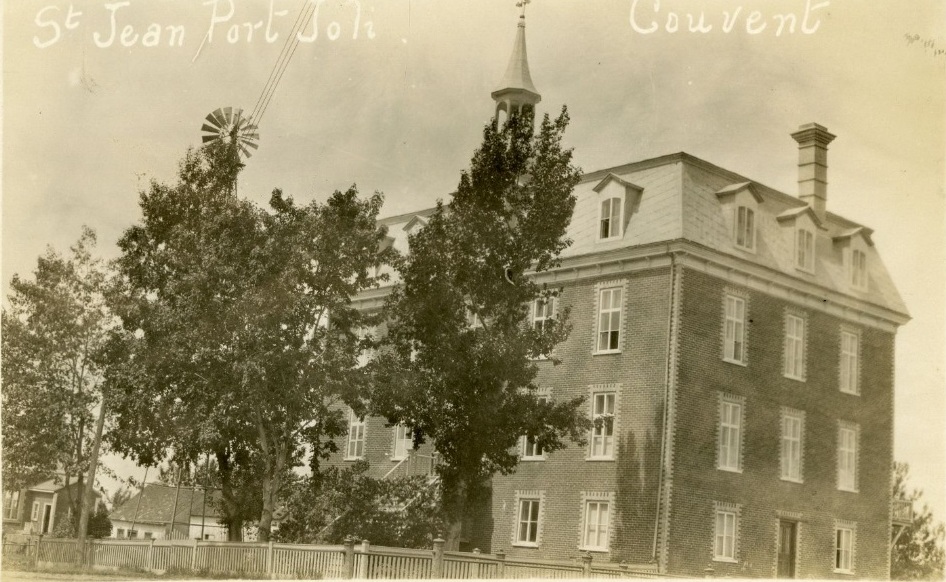

Construit en 1872, le presbytère (« priest‘s house », no 380) est toujours là mais le couvent (no 371), érigé en 1903, a été démoli en 1972; depuis 1960, un nouvel établissement scolaire, l’école Saint-Jean, s’élève tout juste au nord.

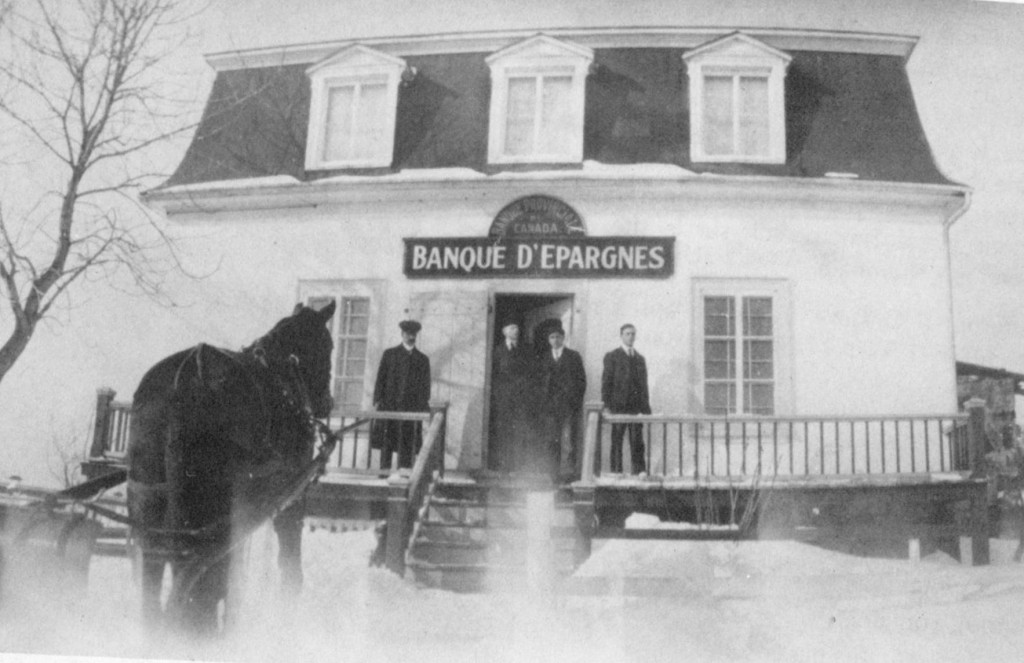

À l’est de l’église, au début du XXe siècle, la maison au toit mansardé marquée 184 abritait la « Banque d’épargnes » (Banque provinciale du Canada), comme le montre une photo de la collection Jean-Daniel Thériault.

Elle existe toujours mais elle a été reculée pour permettre la construction du centre commercial dans les années 1960 et se trouve maintenant cachée par ce dernier. Elle a longtemps été habitée par la famille de Charles Chouinard, qui avait sa boucherie dans le centre commercial.

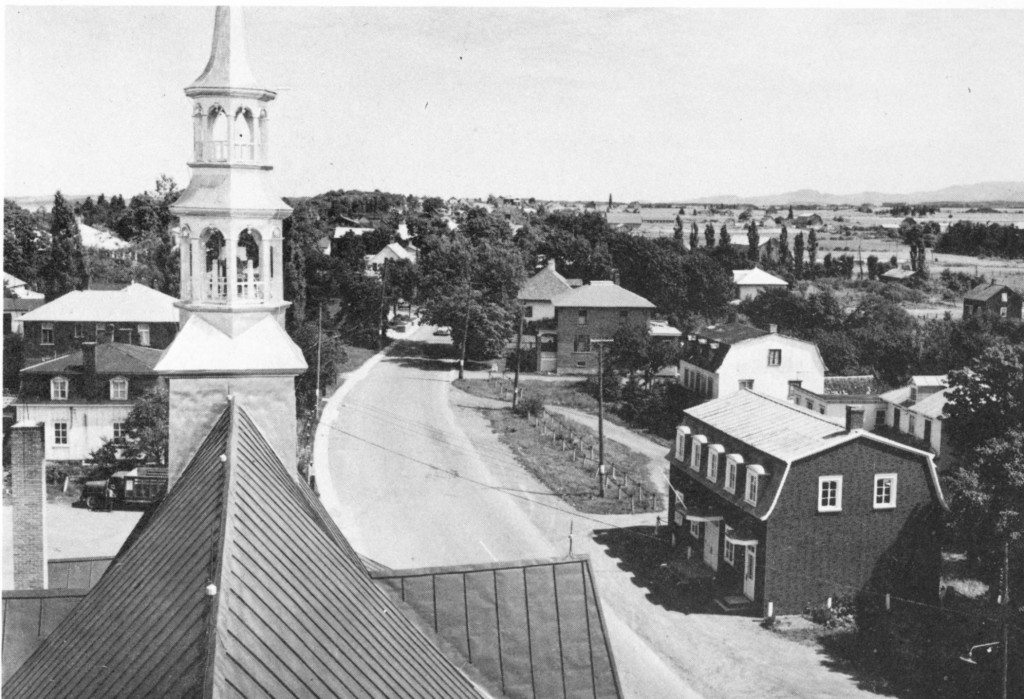

Une photo publiée dans l’album du tricentenaire en 1977 permet d’entrevoir cette maison, juste à gauche du clocher, mais surtout les bâtiments marqués 320 et 326, aujourd’hui disparus.

La maison blanche à toit mansardé, à droite (no 320 sur le plan), appartenait autrefois à Délima Legros qui y vendait des bonbons, entre autres choses. Elle est morte en 1941 à 99 ans. La maison est ensuite passée à une famille Gagnon, le dernier propriétaire étant Louis-Georges Gagnon, sculpteur, mort en 1965. Située au coin de la rue Verreault, elle a été détruite à la même époque pour laisser place au bureau de poste, érigé dans un style qui s’inspire vaguement d’une ancienne maison normande…

Quant à la salle municipale (aussi à droite, no 326), une autre construction à toit mansardé, elle a été érigée en 1880 et simplement démolie en 1965 pour faciliter le stationnement.

La maison marquée 338 sur le plan était une des plus belles du secteur. D’après les recherches faites par Angéline Saint-Pierre, elle avait été construite peu après la Conquête avec un « toit en pavillon » (mais peut-être plus exactement un « toit à croupes »). Vers 1875, les frères Narcisse et Charles Duval, dits « les Charlots », lui ajoutent un dôme qui a fait dire au mendiant Servule Dumas que la folie était cette fois « par-dessus le comble »…

Cette maison est ensuite devenue propriété du « seigneur » Ernest Fortin (qui n’était en réalité que le détenteur des droits seigneuriaux). En 1961, la maison a été déménagée dans la rue Verreault pour faire place à la caisse populaire; elle a été plus tard démantelée pour être reconstruite on ne sait où.

Enfin, la maison marquée 340 est toujours en place et a globalement conservé son allure initiale. On peut la voir, de l’arrière, sur une photo du chemin du Roy prise vers 1865 et conservée dans les archives du Séminaire.

Construite en 1860, elle a servi de bureau de poste de 1912 à 1947, à l’époque où elle appartenait aux Dupont. Elle est ensuite passée à Jean-Albert Morin, propriétaire du Vivoir moderne, et sa veuve, madame Toussaint, l’habitait encore il y a quelques années. La photo ci-dessous date de 2018.

La suivante montre son nouvel environnement, en décembre 2019, après la reconstruction du Vivoir.

Avec la malheureuse passerelle… qu’on ne voyait pratiquement pas, incidemment, quand le projet a été présenté. C’est un peu toujours comme ça quand on veut vendre un projet avec des petites esquisses d’architectes pas trop réalistes.

***

En suivant le plan de 1906, on a fait le tour de l’église pour constater que la plupart des maisons et des édifices institutionnels qui y figuraient sont disparus et qu’il faudra pas mal de temps avant que les bâtiments construits à leur place puissent mériter un statut patrimonial…

Le seul ajout témoignant d’un souci d’harmonie avec l’environnement bâti est le centre paroissial, construit en 1949 et devenu l’hôtel de ville de Saint-Jean.

Cette construction s’inspirait, pour la façade, de la maison québécoise traditionnelle et ses concepteurs ont profité de la déclivité du terrain afin de gagner l’espace nécessaire pour loger une salle de cinéma et une salle de quilles, sans que le passant puisse s’en apercevoir au premier coup d’œil. Aujourd’hui, c’est ce bâtiment qui semble détonner entre l’école et le centre commercial…

Par la suite, pendant une vingtaine d’années, du début des années 1950 (construction de la coopérative La Paix) au début des années 1970 (démolition du couvent), on ne peut dire que la protection du patrimoine bâti et du paysage a constitué une préoccupation. Prises individuellement, les nouvelles constructions pouvaient probablement se justifier; c’est le résultat global qui se solde par un patrimoine bâti grandement hypothéqué.

Du « stock immobilier ancien », pour emprunter les termes de l’Association des beaux villages, il reste le presbytère, l’ancien magasin de La Paix (les Enfants du Soleil), l’ancienne banque (maison cachée derrière le centre commercial) et l’ancien bureau de postes (maison Dupont-Morin-Toussaint). Il faut se consoler en se disant que les visiteurs, malgré tout, trouvent encore Saint-Jean « ben beau »!

————-

PS: les photos d’actualité proviennent de Google Street.