Aux élections de 1970, les Québécois ont élu 72 libéraux (45,4 % des voix ), 17 unionistes (19,6 %), 12 créditistes (11,2 % ) et 7 péquistes (23,1 %). L’arrivée de représentants de nouveaux partis politiques annonçait des perturbations dans le fonctionnement traditionnel de l’Assemblée nationale qui expérimentait, à cette époque, diverses modifications au règlement.

Les amendements sessionnels adoptés en 1969 visaient principalement à limiter la durée des discours et des débats tout en accordant des droits de parole privilégiés au chef du parti ministériel et au chef de l’Opposition officielle. Ces amendements n’avaient cependant pas prévu le passage au multipartisme. Le Règlement Geoffrion et ceux qui l’avaient précédé ignoraient même le mot « parti ».

Dans un premier geste posé à l’égard des nouveaux partis politiques représentés en Chambre, l’Assemblée modifie la Loi de la législature pour accorder une indemnité additionnelle et une allocation spéciale pour frais de représentation aux députés qui occupaient les fonctions de chef, leader et whip des partis qui avaient fait élire au moins douze députés (ce qui était le cas des créditistes) ou qui avaient obtenu au moins 20 % des votes valides (ce qui était le cas du Parti québécois).

L’Assemblée se donne ensuite des critères de reconnaissance des partis dans le règlement sessionnel adopté le 12 mars 1972 et mis en vigueur le 1er avril suivant. Est alors considéré comme « parti reconnu » (art. 10f) :

« un parti qui, aux dernières élections générales, a fait élire au moins douze députés ou qui, d’après le recensement officiel des votes donnés dans l’ensemble du Québec à ces élections, a obtenu au moins vingt pour cent des votes valides donnés ».

Cette disposition est reprise dans le règlement permanent adopté le 13 mars 1973, et appliqué le surlendemain.

1973-1976

Après l’élection générale d’octobre 1973, le Parti québécois devient l’Opposition officielle avec 6 députés et 30,2 % des voix, tandis que le Parti créditiste obtient 2 députés et 9,9 % des voix. L’Union nationale est disparue. Le 21 mars 1974, l’Assemblée adopte une modification sessionnelle à son règlement donnant au Président (art. 10, par. 6A) le pouvoir

« [d’]accorder à un député n’appartenant pas à un parti reconnu un temps de parole analogue à celui que prévoit le règlement pour les chefs des partis reconnus autres que le premier ministre et le chef de l’Opposition officielle ».

Cette disposition vise les deux députés créditistes (Roy et Samson) qui expriment leur désaccord (JD, 21 mars 1974, p. 91 et ss.) et réclament un meilleur statut. En août, ils obtiennent du renfort quand Maurice Bellemare se fait élire dans l’élection partielle de Johnson. En décembre, la Loi de la Législature est modifiée (LQ, 1974, c. 7, a. 9) pour accorder le statut de chef à ceux dont le parti était reconnu dans la législature précédente, soit le chef de l’Union nationale et celui du Parti créditiste, le tout rétroactif au 1er avril 1974.

À l’automne, Jérôme Choquette quitte le Parti libéral et Fabien Roy se joignait à lui pour créer, en décembre 1975, le Parti national populaire, un parti qui n’existait pas lors des élections de 1973 et qui se trouvait donc exclu des dispositions de l’article 1-F. du Règlement et des dispositions de l’article 98A de la Loi puisqu’il n’existait pas sous l’ancienne législature.

Plus encore, les représentants de ce parti voient leurs privilèges réduits quand, le 2 avril 1976, l’Assemblée remplace, pour la session, le paragraphe 6A de l’article 10 (adopté en mars 1974) par le suivant :

« Il accorde à un chef dont le parti était reconnu lors de la Législature précédente un temps de parole analogue à celui que prévoit le règlement pour les chefs de parti reconnus autres que le premier ministre et le chef de l’Opposition officielle ».

Les députés Samson (créditiste) et Bellemare (unioniste) donnent leur accord tandis que Roy, au nom du PNP, exprime sa dissidence.

1976-1981

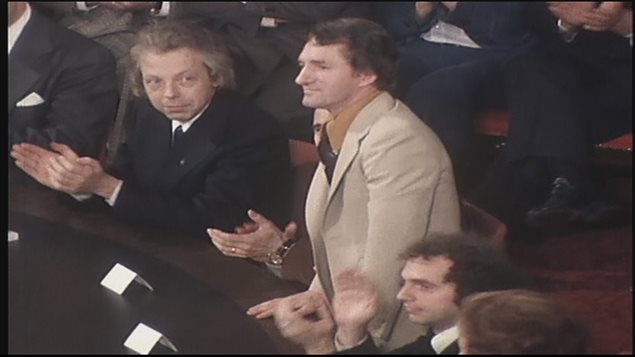

Après l’élection générale du 15 novembre 1976, on comptait 71 députés du PQ, 26 libéraux, 11 unionistes (18,2 % des voix), un créditiste (Samson) et un député du PNP (Roy).

À l’ouverture des travaux, l’Assemblée ne reconduit pas le paragraphe 6A de l’article 10 qui aurait favorisé ces deux derniers députés comme ils l’avaient été en 1974 et le leader du gouvernement leur fait clairement savoir, le 22 décembre 1976, qu’il n’était pas question de reconnaître leurs partis pendant la législature en cours.

Par contre, l’Assemblée modifie la Loi de la Législature (LQ, 1976, c. 6) et son Règlement de façon permanente pour que le critère des douze députés soit réduit à onze dans le Règlement (art. 1, par. F) et dans la loi (art. 98A, par. B) pour permettre à l’Union nationale d’être reconnue et à ses dirigeants (chef, leader, whip) d’obtenir le statut et les privilèges correspondants.

D’autres députés sont devenus indépendants par la suite (Shaw, 18 février 1978 ; Tremblay, 27 septembre 1979 ; Biron, 3 mars 1980 ; Alfred, 29 août 1980) tandis que Fabien Roy a démissionné le 5 avril 1979 et que Camil Samson a joint les rangs du Parti libéral en octobre 1980.

Depuis 1981

Les résultats des élections générales de 1981 et de 1985 ont ramené l’Assemblée nationale au bipartisme traditionnel. Entre les deux élections, l’Assemblée rétablit les critères de reconnaissance originaux (12 députés ou 20 % des voix) et remplace l’expression « parti reconnu » par « groupe parlementaire ». L’article 13 des Règles de procédures actuelles se lit comme suit :

« Tout groupe d’au moins douze députés élus sous la bannière d’un même parti politique, ou tout groupe de députés élus sous la bannière d’un parti politique qui a obtenu au moins 20 p. 100 des voix aux plus récentes élections générales, constitue un groupe parlementaire ».

En 1989, avec quatre députés et 3,75 des suffrages, le Parti égalité est loin des critères fixés par le Règlement. Il en est de même pour l’Action démocratique du Québec en 1994 et 1998. En 2003, avec 18,1 % des suffrages, l’Action démocratique du Québec n’obtient que quatre sièges et se trouve loin de la situation de l’Union nationale de 1976. Elle relance néanmoins le débat, sans obtenir gain de cause.

Que se passera-t-il après les élections de 2008 ? Au moment d’écrire ces lignes, on ne peut que spéculer en regardant les sondages mais il est peu probable que la répartition des sièges soit encore aussi proportionnelle qu’en 2007.

Source: http://www.assnat.qc.ca/fra/amicale/fra/publications/documents/V9N3.pdf