L’entrée en politique de l’ex-journaliste Paule Robitaille réveille le souvenir de son « fameux » reportage du 5 mars 1998 sur l’histoire du drapeau du Québec, reportage prévu pour les 50 ans du fleurdelisé, en janvier, mais retardé à cause de la crise du verglas.

Ce reportage a suscité de vives réactions et des plaintes à Radio-Canada, dont celle de du professeur François Baby, le 10 mars 1998, une plainte formelle adressée à l’ombudsman de Radio-Canada et accompagnée d’une analyse de contenu de 17 pages (qui avait malheureusement quelques imperfections).

La plainte de François Baby

À ce « chef-d’œuvre de partialité », Baby reprochait notamment « ses nombreuses affirmations gratuites, simplistes, incomplètes ou fausses, ses simplifications réductrices et quelques fois outrancières même, ses erreurs, ses raccourcis ou télescopages de l’histoire qui faussent complètement tout le contenu ». Il écrivait aussi que des associations « d’une probité intellectuelle plus que douteuse » amenaient même « à suggérer des rapprochements avec les idées de Vichy et surtout avec l’extrême-droite de Le Pen ». « Ce qui reste de ces symboles du fleurdelisé en France, concluait la journaliste, c’est l’extrême-droite de Jean-Marie Le Pen qui les porte ». On pourrait résumer la thèse de l’émission de la manière suivante: le fleurdelisé vient d’une inspiration d’extrême droite; il a été promu par des gens séduits par la France de Vichy; il a survécu à la Révolution tranquille malgré ses « valeurs réactionnaires »; ce qui fait qu’il partage aujourd’hui les fleurs de lis avec Le Pen.

Comme le soulignait le politicologue Serge Denis*, « jamais durant cette émission du Point ne jugea-t-on utile de revenir à la porté hautement symbolique et politique [...] de l’acte même de hisser en 1948 sur le Parlement du Québec [le fleurdelisé], en reléguant aux oubliettes le vieil « Union Jack » de l’Angleterre. » Et Denis concluait ainsi: « telle que présentée, l’édition du 5 mars du Point n’a pu servir ni à la compréhension des débats politiques et idéologiques, ni à celle de l’histoire du drapeau québécois, tant pour la première que pour la deuxième moitié du XXe siècle ».

Une enquête fut menée sur la plainte de Baby. Selon le résumé qu’en a fait ultérieurement le Conseil de presse, « le rapport de l’ombudsman [de Radio-Canada] ne conclut pas globalement. Mais il reprend les commentaires du plaignant un à un, et les analyses, dans certains cas, après une recherche et une mise en contexte élaborée. Les conclusions vont de la conformité à la politique journalistique de Radio-Canada à la reconnaissance d’erreurs, d’inexactitudes de la part des invités ou de la journaliste et dans certains cas de faiblesses quant à la mise en contexte. » Mais pas assez pour blâmer quiconque.

Baby porta vainement sa cause devant le Conseil de presse qui rendit sa décision deux ans (!) plus tard par la voix de sa Commission d’appel : « Bien que la Commission d’appel reconnaisse que plusieurs inexactitudes à caractère historique se sont glissées dans le traitement de l’émission Le Point, ces erreurs n’altèrent pas, de l’avis des membres de la Commission, le fond même du reportage en cause, en raison de leur caractère mineur ». (https://conseildepresse.qc.ca/decisions/d1999-03-077-2/)

Combien faut-il d’erreurs, de faiblesses et d’inexactitudes pour encourir la réprobation? La réponse la plus sûre est : probablement toujours un peu plus quand c’est la communauté québécoise qui est visée. Ce n’est pas d’aujourd’hui.

Avec le recul…

Le reportage du Point ne fut pas le seul à s’attaquer au fleurdelisé à cette époque**.

Dans un article sans surprises de la Gazette du 23 janvier 1998 (« It’s not my flag – is it yours?»), William Johnson multipliait les erreurs (volontairement?) sur les origines du fleurdelisé.

Dans Cité libre (septembre-octobre 1997), un certain Péclet contestait que le fleurdelisé ait été « adopté à l’unanimité par le peuple », ce qui serait bien un miracle pour n’importe quel drapeau!*** On sait cependant que le Parti libéral et les trois quotidiens anglophones de Montréal avaient appuyé l’initiative de Duplessis. La croix (qu’on trouve aussi en triple exemplaire sur l’Union Jack) fatiguait beaucoup Péclet ainsi que la fleur de lys dont l’histoire serait « bien peu glorieuse », disait-il, car elle aurait servi à marquer les esclaves fugitifs en Nouvelle-France, une affirmation que les études de Marcel Trudel ne peuvent corroborer.

Le plus tristement cocasse de ces dénigreurs du fleurdelisé était cependant un journaliste qui prétendait dans de La Presse du 17 janvier 1998 que le nouvel emblème avait reçu « un accueil plutôt froid, voire même hostile de la part des adversaires du parti au pouvoir, les libéraux ». Or, 25 ans plus tôt (20 janvier 1973), le même journaliste dans le même journal avait décrit l’événement de façon fort différente, citant Adélard Godbout (« La province tout entière se réjouit, car nous pourrons désormais nous rallier autour de ce que nous avons de plus cher ») et rappelant qu’à l’annonce du décret du 21 janvier 1948 « tous les députés, y compris les libéraux, applaudissent à tout rompre » Et il concluait, en 1973: « La satisfaction paraît générale, si l’on fait exception des cercles partisans de l’opposition [...] ». Il aurait pu citer aussi le discours prononcé en 1950 par le chef du Parti libéral, George Marler, lors du débat sur la loi ratifiant le décret de 1948 : « […] nous croyons qu’il répond mieux aux aspirations et aux traditions de la province que tout autre drapeau. Avant même que l’arrêté ministériel fût adopté, le fleurdelisé était passé dans la vie québécoise. […] Les citoyens de langue anglaise ont concouru dans cette unanimité. [...] Et il n’y a pas eu de voix discordante, sauf de la part de fanatiques dont l’opinion ne compte pas du tout ».

Il faut dire qu’à cette époque le fleurdelisé n’était que le drapeau d’une province autonomiste sans ambition de devenir un pays.

Des questions

Les anniversaires du drapeau québécois fournissent naturellement l’occasion d’en parler de façon généreuse, mais certains textes de 1998 avaient un ton inédit. Y a-t-il une explication?

Le contexte était bien différent de celui de 1948. Le référendum de 1995 avait provoqué un vent de panique au Canada et la mise en place de ce qu’on a appelé le « plan B », un ensemble de « mesures » destinées à entraver le mouvement souverainiste, dont le renvoi relatif à la sécession du Québec, le mouvement « partitionniste » soutenu par Trudeau et le fameux programme des commandites lancé en 1996. Les appréciations négatives exprimées dans les médias à l’endroit des symboles d’identité québécoise après 1995 n’étaient peut-être pas fortuites.

Pour ce qui est de l’avenir, on verra comment madame Robitaille pourra cohabiter, au parlement ou au gouvernement, avec un drapeau « inspiré de valeurs réactionnaires » et des symboles qu’il ne seraient plus portés, en France, selon son reportage, que par « l’extrême droite de Jean-Marie Le Pen ».

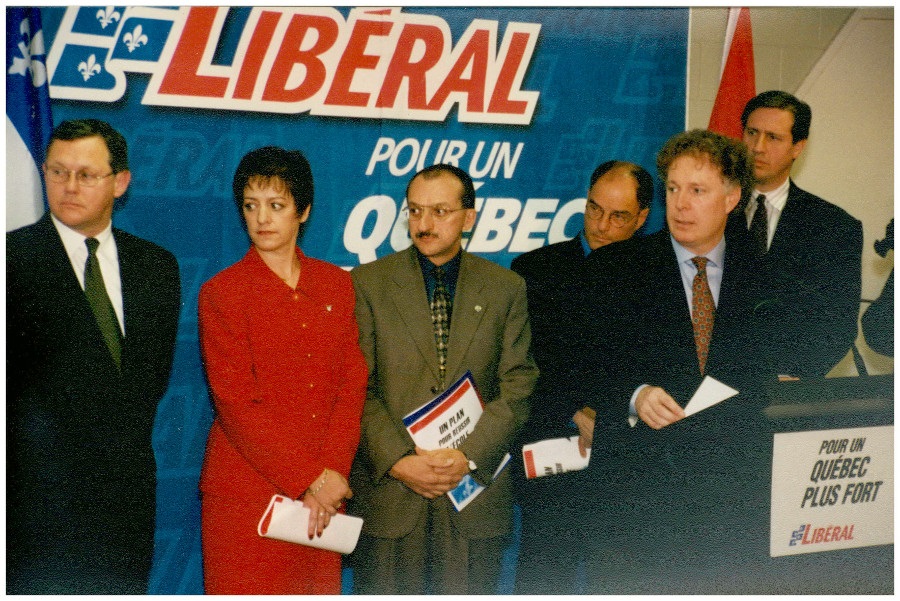

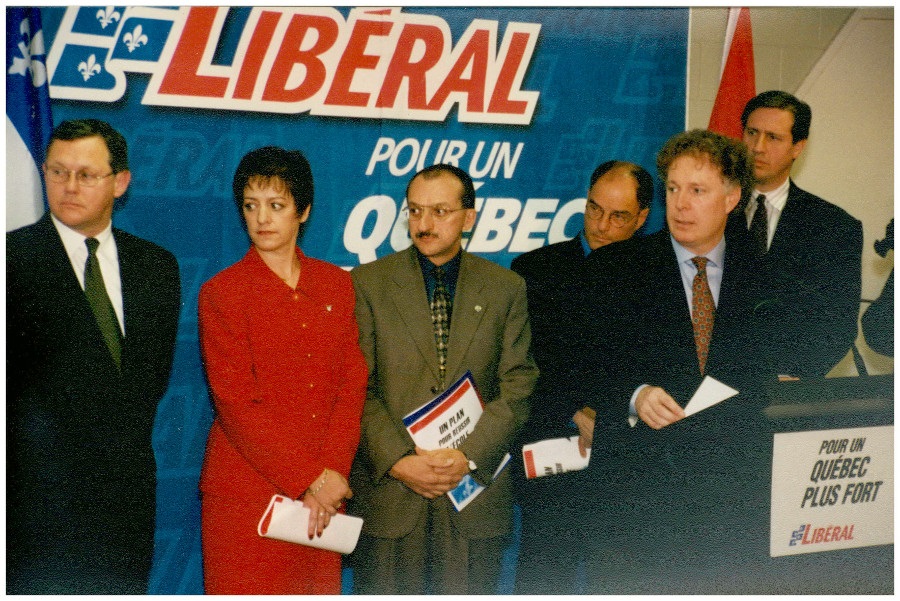

En attendant, la photo de l’auteure de ce triste reportage apparaitra accompagnée d’un logo qui comprend justement … une fleur de lis; en 1998, on y trouvait un fleurdelisé complet, cet emblème que le plus bruyant des intervenants au reportage a qualifié de « torchon fasciste », sans être contredit****.

Le logo du PLQ en 1998

______________

* Serge Denis, « Le « Point » qui n’a pas su le faire… », Bulletin d’histoire politique, 7, 1 (automne 1998) : 208-210.

**Sur les articles publiés dans les médias en 1997-1998, voir « Le drapeau du Québec et la presse écrite : quand l’historien [l’histoire] en prend un coup… », Bulletin d’histoire politique, 7, 2 (hiver 1999) : 141-145.

*** Un sondage réalisé en 2007 (La Presse, 21 janvier 2007) révélait que 76% des Québécois étaient d’avis que le fleurdelisé est le drapeau de tous les Québécois, 8% seulement le considérant comme « celui des souverainistes ou des nationalistes ».

**** En janvier 2008, Jean Charest écrivait que le fleurdelisé est « l’un des plus importants fleurons de notre identité nationale ». Pour son successeur, en 2016, « notre drapeau est un symbole de fierté pour toutes les Québécoises et tous les Québécois [...] Témoin de notre riche histoire, il représente l’attachement, le respect et l’inclusion »…