(Mis à jour le 9 décembre 2019)

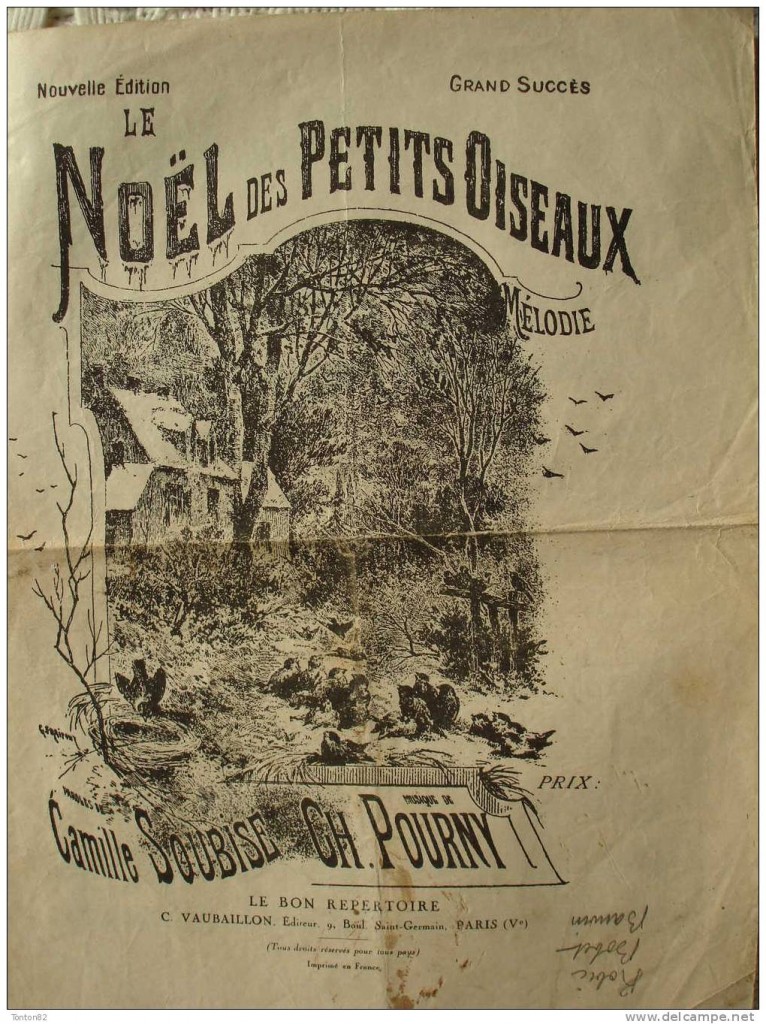

J’ai longtemps cherché des interprétations de ce chant de Noël dont on retrouve les paroles dans les cahiers de la Bonne chanson, mais qui a eu très peu d’interprètes sur disque. C’est finalement chez Sillons, rue Cartier (une bonne adresse disparue…) que j’ai, non pas trouvé, mais commandé un disque français repéré sur Internet, plus précisément un coffret de cinq disques, intitulé Vive Noël!, qui comprend le Noël des petits oiseaux, paroles de Camille Soubise et musique de Charles Pourny, chanté par Jacques de Mersan. Ces disques m’ont fait découvrir de nombreuses chansons de Noël inconnues ici.

Rarement interprété sur disque, le Noël des petits oiseaux était aussi peu fréquent sur Internet, au moment de la première version de ce texte, et les rares prestations étaient peu impressionnantes. On le trouvait accompagné de diaporamas plutôt kitsch (https://www.youtube.com/watch?v=XGO1Sx5VZ0U), interprété par une chorale mal filmée (https://www.youtube.com/watch?v=_sz5O0e7a2U) ou par un ténor correct qui devrait cependant suivre son texte (https://www.youtube.com/watch?v=58h4mhbs6yA). Il y avait aussi la sympathique interprétation de Passe-Partout (https://www.youtube.com/watch?v=gMQ_gA8_32Q).

Aujourd’hui, on a plus de choix avec l’interprétation de Mersan (https://www.youtube.com/watch?v=1JNTAOUOVgQ) et celle de Fabienne Thibeault (https://www.youtube.com/watch?v=jE4v0cyHZwg), entre autres.

Aucun des interprètes ne donne au complet le texte de Camille Soubise qui, pour tout dire, n’est pas vraiment Soubise, comme Francis Sartorius l’a révélé en 2000 dans un article (« La métamorphose d’un aventurier des lettres » publié dans la revue Histoires littéraires) dont on trouve l’essentiel sur le site du cimetière du Père-Lachaise (http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=2470).

Né à Perwez (Belgique) en 1833, Camille Soubise s’appelait en fait Alphonse Vanden Camp, nom sous lequel il a été légitimé en 1840 par le mariage d’Adolphine Raynaud avec Jean-Baptiste Vanden Camp. Il a 19 ans quand il lance un premier journal, une feuille hostile aux élites (clergé et noblesse) et proche des idées socialistes de Fourier. En 1856, il devient rédacteur en chef du Libre Penseur et collabore à différents journaux sous divers pseudonymes.

Plusieurs motifs pourraient expliquer son départ pour Paris. Il semble avoir été condamné par défaut à cinq ans de prison en 1864, puis à six mois pour port public de faux nom; il divorce ensuite en 1867 ou 1868. À Paris, il se serait aussi compromis dans des affaires douteuses. Pour gagner sa vie, celui qui s’identifie maintenant sous le nom de « du Camp » propose des textes aux éditeurs de chansons populaires. C’est sous le nom de Camille Soubise (pour éviter d’être confondu avec l’auteur Maxime du Camp) qu’il se fait connaître avec un de ses grands succès, la fameuse Chanson des blés d’or (https://www.youtube.com/watch?v=eJYWaZNc7Lo).

À Paris, c’est bientôt l’insurrection de la Commune contre le régime de Napoléon III et notre homme devient membre du Comité central de la Garde nationale puis membre du Conseil de la XVIIe légion fédérée et secrétaire de la Commission municipale du XVIIe arrondissement. Encore là, les ennuis le courent. Arrêté pour fraude, il parvient à se disculper; soupçonné d’être un mouchard, il est sauvé par la chute de la Commune; recherché par l’armée versaillaise et condamné par contumace à la déportation, il resurgit, comparaît en 1873 et réussit à se faire acquitter.

Vanden Camp regagne alors Bruxelles où il s’adonne encore au journalisme et se retrouve encore devant les tribunaux. Il est condamné en 1874 à trois mois de prison pour usage de faux noms, malgré ses tentatives de se présenter… sous une autre identité !

En 1879, il retourne à Paris où il gagnera sa vie en composant le texte de nombreuses chansons, dont le Noël des petits oiseaux, probablement en 1880, et l’une des plus célèbres romances sur le thème de la perte de l’Alsace-Lorraine, C’est un oiseau qui vient de France (https://www.youtube.com/watch?v=T_JQR2I9L50), un thème qui ne correspondait pas vraiment à ses convictions anarchistes… En 1887, il lance une éphémère revue littéraire et artistique, La Muse française. En 1892, il publie un recueil de poésies, Les Lunes bleues, toujours signé Camille Soubise, le nom sous lequel il était désormais connu et qui paraîtra sur le faire-part de son décès en 1901. Il laissait dans le deuil Marie Buisson, avec qui il avait régularisé sa relation en 1897, légitimant du même coup deux filles nées respectivement en 1871 et 1873.

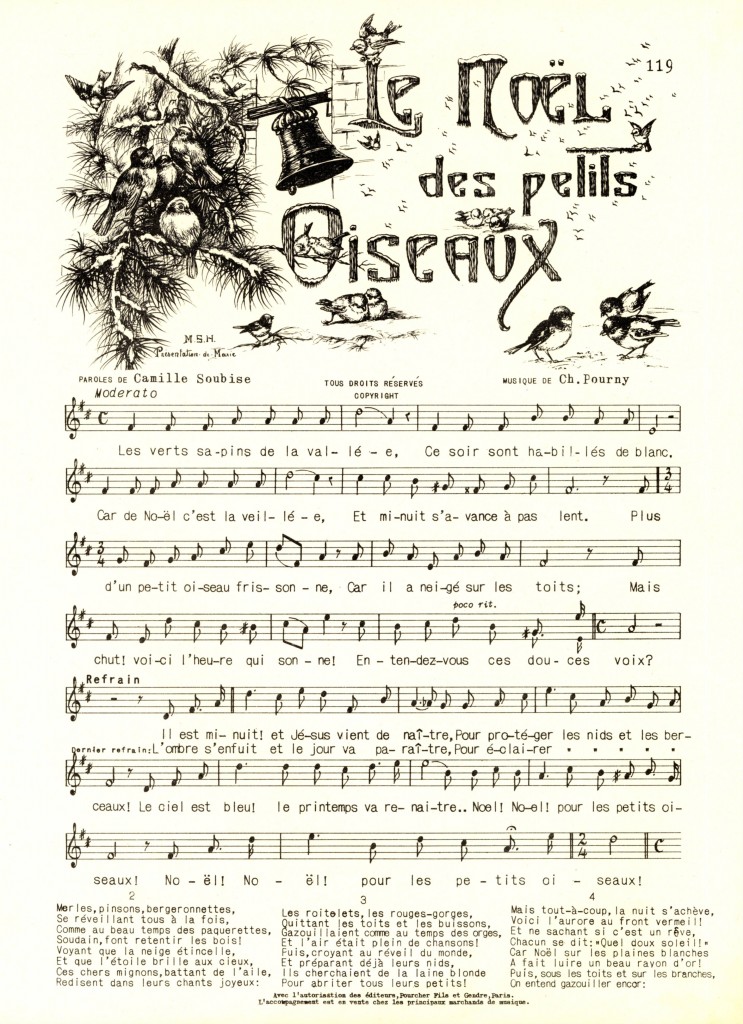

Noël des petits oiseaux

(paroles tirées de La Bonne Chanson, troisième cahier, page 119)

Les verts sapins de la vallée,

Ce soir sont habillés de blanc,

Car de Noël c’est la veillée,

Et minuit s’avance à pas lents.

Plus d’un petit oiseau frissonne,

Car il a neigé sur les toits;

Mais chut! voici l’heure qui sonne!,

Entendez-vous ces douces voix?

(Ref.) Il est minuit et Jésus vient de naître,

Pour protéger les nids et les berceaux.

Le ciel est bleu, le printemps va renaître…

Noël! Noël! pour les petits oiseaux! (bis)

Merles pinsons, bergeronnettes,

Se réveillant tous à la fois,

Comme au bon temps des pâquerettes,

Soudain font retentir les bois!

Voyant que la neige étincelle,

Et que l’étoile brille aux cieux,

Ces chers mignons battant de l’aile,

Redisent dans leurs chants joyeux :

(Ref.)

Les roitelets, les rouges-gorges,

Quittant les toits et les buissons,

Gazouillant comme au temps des orges

Et l’air était plein de chansons!

Puis, croyant au réveil du monde,

Et préparant déjà leurs nids,

Ils cherchaient de la laine blonde

Pour abriter tous leurs petits!

(Ref.)

Mais tout à coup, la nuit s’achève,

Voici l’aurore au front vermeil!

Et ne sachant si c’est un rêve,

Chacun se dit « Quel doux soleil! »

Car Noël sur les plaines blanches

A fait luire un beau rayon d’or!

Puis sous les toits et sur les branches

On entend gazouiller encor :

(Ref. final)

L’ombre s’enfuit, le jour vient de paraître,

Pour éclairer les nids et les berceaux!

Le ciel est bleu le printemps va renaître…

Noël! Noël! pour les petits oiseaux! (bis)