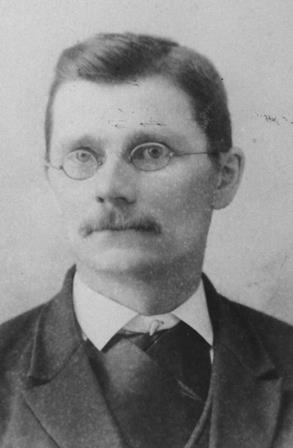

1921 marque le centenaire de la Société des alcools du Québec qui s’appelait à l’origine la Commission des liqueurs. Son premier « gérant général » était Jules-Thaddée Michaud, né à Saint-Jean-Port-Joli le 25 février 1878 du mariage d’Arsène Michaud, avocat et « régistrateur » du comté de L’Islet, et d’Emma Casgrain, fille de Charles Casgrain, ancien seigneur de Rivière-Ouelle.

D’après le recueil Biographies canadiennes-françaises de 1924, Thaddée Michaud a fait des études commerciales au collège Lamontagne de Montmagny puis des études classiques au collège de Lévis et au séminaire de Québec; il aurait ensuite débuté dans les affaires en novembre 1895 comme « comptable chez Buckley Drouin Limitée, chapeliers et fourreurs en gros ». On peut douter qu’il ait à la fois terminé des études classiques et commencé une carrière de comptable à 17 ans; il a probablement commencé comme préposé à la tenue de livres comptables ou quelque chose du genre.

Au moment de sa nomination à la Commission des liqueurs, en avril 1921, La Presse le décrivait comme un « expert en système de comptabilité », ancien employé de Tétreault Shoe Co. puis chez Alphonse Racine, marchands de « nouveautés » en gros, dont il a été trésorier. Le Canada le disait aussi « athlète de renom »; il avait été secrétaire-trésorier de l’Association athlétique d’amateurs nationale (fondée en 1894) et membre du club de crosse National ainsi que du club de football du même nom.

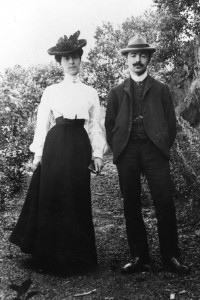

En 1900, Michaud épouse Fabiola Valiquette, fille adoptive de J.-O. Labrecque, marchand de charbon, qui lui donnera une nombreuse famille. En 1925, lorsqu’il témoigne dans une enquête parlementaire, on lui demande si les députés de l’opposition sont trop près de lui et l’importunent. « Je ne me suis jamais plaint, a-t-il répondu selon La Tribune du 2 avril 1925. J’ai eu 16 enfants, et je suis habitué à les prendre sur mes genoux! »

Thaddée Michaud est demeuré gérant général de la Commission pendant une quinzaine d’années. Il résidait dans une maison cossue d’Outremont, au 3, avenue McCulloch. En 1927, il se fait construire à Saint-Jean-Port-Joli une résidence d’été de style palladien qui porte aujourd’hui le numéro 68, avenue de Gaspé Ouest. C’est la maison qui a été longtemps habitée par la famille d’Esdras Chamard, mort à 100 ans en 1984. La propriété comprenait un terrain de tennis (dont on devine l’emplacement à droite de la maison) que monsieur Chamard mettait gracieusement à la disposition des jeunes autrefois.

« Homme d’affaires et sportsman bien connu », Thaddée Michaud est mort à Montréal en mai 1945; ses funérailles ont été célébrées à Outremont le 8 et il a été inhumé dans le cimetière de sa paroisse natale le lendemain.

Il était le frère d’Élisa, auteure de Canadiennes d’hier (1942), et de Benjamin, premier sous-ministre de la Voirie.