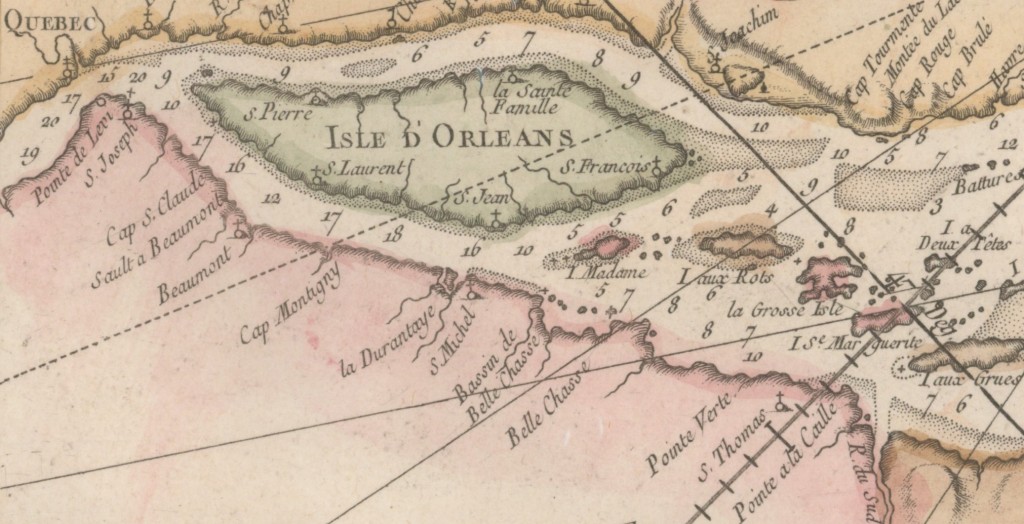

(Quand les « Bostonnais » en rébellion contre l’Angleterre ont essayé de prendre Québec en 1775, les Canadiens, particulièrement ceux de la Beauce, de Lévis et de la Côte-du-Sud, leur ont majoritairement manifesté de la sympathie. Certains se sont même enrôlés dans l’armée révolutionnaire et quelques-uns, après l’échec du siège de Québec au printemps 1776, ont poursuivi la guerre d’indépendance à leurs côtés dans les colonies de Nouvelle-Angleterre.)

Le Rapport Baby (1776) identifie les Sudcôtois enrôlés au service des rebelles et mentionne, pour L’Islet, « deux fils de feu Frs Bélanger ». Il s’agit de Julien Victor Bélanger, né le 13 et baptisé le 21 octobre 1752, et Noël Bénoni Bélanger, né le 12 et baptisé le 13 mai 1754, tous deux fils de feu Jean-Francois Bélanger dit Bonsecours, de son vivant seigneur de L’Islet[1].

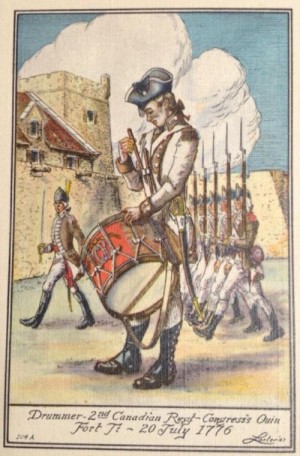

Selon les registres officiels, les frères Bélanger se sont enrôlés dans le 2d Canadian Regiment, dirigé par Moses Hazen, le 1er décembre 1776[2]. En fait, ils se sont engagés aux côtés des Bostonnais avant cette date puisque le rapport Baby a été rédigé en juillet. Le nom de Noël Bélanger figure dans la liste des volontaires[3] embauchés par Jean Ménard dit Brindamour à l’automne 1775. Il pourrait donc avoir participé à l’attaque contre Québec. Il figure aussi sur une liste de personnes recrutées par Alexandre Ferriole en février 1776 pour 12 mois[4]. Julien est plus explicite : dans une déclaration faite en 1818, il dit « that he was in the battle of Québec before his enlistement[5] ».

***

On sait peu de choses de Noël. Il appartenait à la compagnie du capitaine Olivie et il a obtenu sa « décharge » le 21 juin 1783. En août 1787, il était parmi les soldats canadiens réfugiés au lac Champlain avec une « famille » de deux personnes[6]. Avait-il déjà une conjointe? Il s’est marié deux ans plus tard, le 26 janvier 1789, à Chambly. L’acte indique qu’il résidait à « Rivière Chazy, Lac Champlain », tout comme son épouse Marie-Ursule Boileau, fille d’Amable Boileau qui était aussi réfugié. Il se pourrait bien qu’ils aient vécu ensemble avant de régulariser leur union.

En 1788, Noël cède à Benjamin Mooers les 500 acres de terres qu’il a obtenus de l’État de New York, à « Chazy River », à titre de soldat réfugié[7]. Au recensement de Champlain en 1790[8], il n’y a toujours qu’une personne avec lui. On ne sait rien à son sujet par la suite, que ce soit le nom de ses enfants (s’il en a eu[9]) ou la date et le lieu de son décès, sûrement antérieur à 1818, date de la création du régime de pension des anciens combattants.

***

Le siège de Yorktown, 1783

On en sait plus sur son frère Julien qui a bénéficié d’une pension. Il fait sa première demande, en vertu de la loi de 1818, probablement à Plattsburg, le 30 mars 1818[10] :

I Julian Belanger, one of the Canadian refugees, now of the town of Chazy [declare] that I was a private in the company commanded by captain Olivie in the regiment commanded by col. Moses Hazen called one of the Congress Regiment in the armies of the United States of America […] in the war of revolution, that I enlisted at Albany the spring that the army which had been under command of general Montgomery retreated from Canada which I believe was in the year 1776 in the regiment of col. Hazen, that I served about seven years & upward & was enlisted to serve during the war, that I was discharged at New Windsor in the state of New York in the spring or the summer after peace was made with Great Britain, that my discharge was destroyed by fire in my brother’s house, that by reason of my reduced circumstances in life I am in need of assistance from my country for support.

La déclaration[11] qu’il fait le 3 octobre 1820, pour se conformer à la loi de la même année, présente à la fois des différences et des précisions :

he enlisted in october 1776 in captain Oliver Company col. Moses Hazen Regiment called the Congress Regiment for during the war and continued to serve until June 1783 when he was honorably discharged[12] at Pompton, New Jersey, that he was in the battle of Quebec before his enlistement, White Plains [1776], Germantown [1777], Long Island [1776], Brandywine [1777], and the taken of Cornwallis [Yorktown, 1781] after his enlistment.

En août 1787, il est avec son frère parmi les soldats canadiens réfugiés au lac Champlain, avec une « famille » de deux personnes. Un an plus tôt, le 14 août 1786, il avait épousé Marie Marguerite Vigeant dite Taupier (née en 1769) à Pointe-Olivier (Saint-Mathias), la cousine de celle qui deviendra sa belle-sœur en 1789. Le marié est identifié dans l’acte de mariage comme résident de la « paroisse Saint-Joseph », soit Chambly.

Comme son frère, il a cédé en 1789 ses droits sur la propriété qu’il avait obtenue à titre de réfugié; d’après l’acte de baptême d’un enfant né à « pointe aux Roches » près de Plattsburg, en 1801, il aurait été « journalier », mais, dans sa demande de pension de 1820, il se dit « farmer ».

Le Programme de recherche en démographie historique lui attribue sept enfants nés entre 1788 et 1802. Les actes de baptême sont enregistrés à Chambly, sauf le dernier qui est à Saint-Mathias. L’avant-dernier, en 1798, mentionne que les parents résident toujours au lac Champlain et le dernier précise que l’enfant est né à « la pointe aux Roches, lac Champlain »; il est toutefois évident que tous ces enfants sont nés ailleurs, comme nous le suggère le délai entre la naissance et l’acte de baptême qui varie entre un mois et seize mois[13].

Nom Naissance Baptême Lieu du baptême

Antoine 1788-01-27 1788-02-27 Chambly

Jean 1789-03-02 1790-06-13 Chambly

Julien 1793-11-02 1795-05-25 Chambly

Marguerite 1794-03-19? 1795-05-25 Chambly

Marie Catherine 1796-02-09? 1796-06-19 Chambly

François 1798-05-26 1799-05-26 Chambly

Marie Josephe 1801-04-? 1802-09-14 Pointe-Olivier (Saint-Mathias)

Le couple a cependant eu d’autres enfants aux États-Unis, car Julien en déclare quatre plus jeunes en 1820, soit John, 14 ans, Michaël, 11 ans, Mary, 10 ans, et Thomas, 7 ans. Les sept premiers, s’ils ont vécu jusqu’à l’âge adulte, avaient alors plus de 20 ans et avaient vraisemblablement quitté la maison.

Le juge qui reçoit sa demande de pension en 1818 certifie que ses témoins sont crédibles et qu’il est « in reduced circumstances and stands in need of the assistance of his country for support ». Le 1er février 1819, Julien Bélanger obtient une pension de 8$ par mois rétroactive au 30 mars 1818 (no 6852).

Le 3 octobre 1820, il doit faire une nouvelle demande[14] en précisant l’état de ses biens. Il déclare devant la Court of Common Pleas qu’il n’a aucun bien immobilier et, « excepting necessary bedding and clothing », seulement « one Peg [?], one pot, on tea kettle, 2 plates, one platter, 2 cups and saucers, 2 old chairs and a jacknife ». Ces biens sont évalués à 3,69$ par la Cour. Ils sont bien minces pour une famille de six…

Au sujet de sa condition personnelle et de sa famille, il déclare :

I am by occupation a farmer but for age and infirmity am unable to labor much, my family consists of my wife Pegg Belanger aged about sixty four[15] and four children aged as follow John aged 14 years, Michael, aged 11 years, Mary, aged 10 years and Thomas aged 7 years, my wife and children are tolerably healthy but unable to do much towards their support.

La pension de Julien Bélanger est maintenue jusqu’à son décès, à Chazy en novembre 1831. Sept ans plus tard, le Congrès adopte une loi accordant une pension aux veuves. Le 25 août 1838, munie d’un extrait des registres de Chambly et appuyée par Alexander Ferriole, « Margaret Bélanger » fait enregistrer une déclaration[16] pour établir qu’elle est bien la veuve de Julien Bélanger, mais qu’elle ne peut aller témoigner en cour à cause de ses infirmités (« bodily infirmity »). Le 13 octobre 1838, elle obtient une pension de 80$ par année rétroactive à 1836.

[1] Sur les deux frères, les meilleures pistes ont été trouvées sur WikiTree, en ligne,https://www.wikitree.com/wiki/Belanger-1507 et https://www.wikitree.com/wiki/Belange-8.

[2] U.S. National Archives, Revolutionary War Rolls List of Officers and Men of Colonel Moses Hazen’s 2nd Canadian Regiment […], en ligne https://catalog.archives.gov/id/601003.

[3] U.S. National Archives, Revolutionary War Rolls, États des paiements […], en ligne, https://www.fold3.com/image/246/10124830.

[4] U.S. National Archives, Revolutionary War Service Records, dossier Noël Bélanger, en ligne https://www.fold3.com/image/12152249.

[5] U.S. National Archives, Revolutionary War Pensions, dossier Julian Bélanger, en ligne https://www.fold3.com/image/11406946.

[6] Papers of the Continental Congress, Pétitions…, en ligne, https://www.fold3.com/image/436181?terms=antill%20ayot.

[9] Il y aurait des recherches à faire du côté américain.

[10] U.S. National Archives, Revolutionary War Pensions, dossier Julian Bélanger, https://www.fold3.com/image/11406969. Témoins, Benjamin Mooers, à l’époque adjudant dans le régiment de Hazen, et Peter Roberge, concitoyen de Chazy.

[11] Loc. cit, https://www.fold3.com/image/11406946.

[12] Sa « décharge » est datée du 21 juin 1783 selon son dossier militaire. U.S. National Archives, Revolutionary War Service Records, Continental Troops, Hazen’s Regiment, https://www.fold3.com/image/1/12152210.

[13] Il y a sûrement erreur dans la date de naissance de Julien ou de Marguerite, ou des deux, qui ne peuvent être nés à quatre mois d’intervalle.

[14] La Loi sur les pensions de 1818 (Revolutionary War Pension Act) prévoyait des pensions à vie pour ceux qui avaient servi au moins neuf mois dans l’armée continentale et qui étaient « in reduced circumstances » et « in need of assistance from [their] country for support ». Les difficultés financières du pays et les accusations selon lesquelles certains demandeurs simulaient la pauvreté pour obtenir des prestations en vertu de cette loi ont amené le Congrès à corriger le tir en 1820 pour exiger que chaque pensionné recevant des paiements en vertu de la loi de 1818, et chaque pensionné potentiel, soumette un état certifié de ses actifs et de son revenu au secrétaire de la Guerre.

[15] Si elle est bien née en 1769 (PRDH), elle n’en aurait que 51.

[16] U.S. National Archives, Revolutionary War Pensions, dossier Julian Bélanger, https://www.fold3.com/image/11406977.