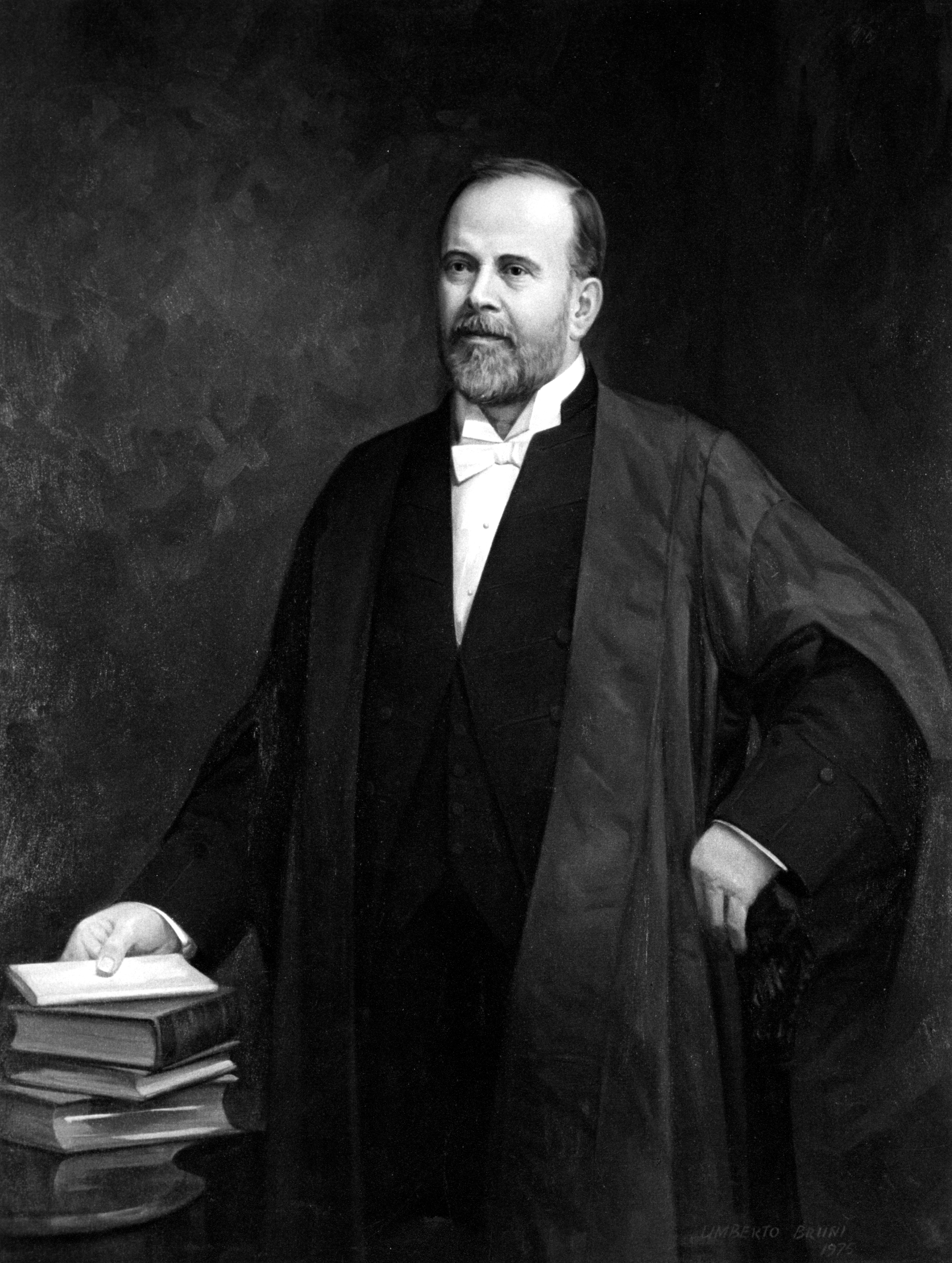

En 1975, l’Assemblée nationale fit restaurer les portraits qui composaient alors la « Galerie des orateurs », au rez-de-chaussée de l’Hôtel du Parlement. Cette opération nécessitait l’inventaire des toiles et leur évaluation, car il fallait assurer leur transport vers les ateliers de restauration. Une comparaison entre la liste des présidents de l’Assemblée depuis 1867 et les portraits de la galerie révéla l’absence du portrait de Philippe-Honoré Roy, député de Saint-Jean de 1900 à 1908 et président de l’Assemblée législative de 1907 à 1908.

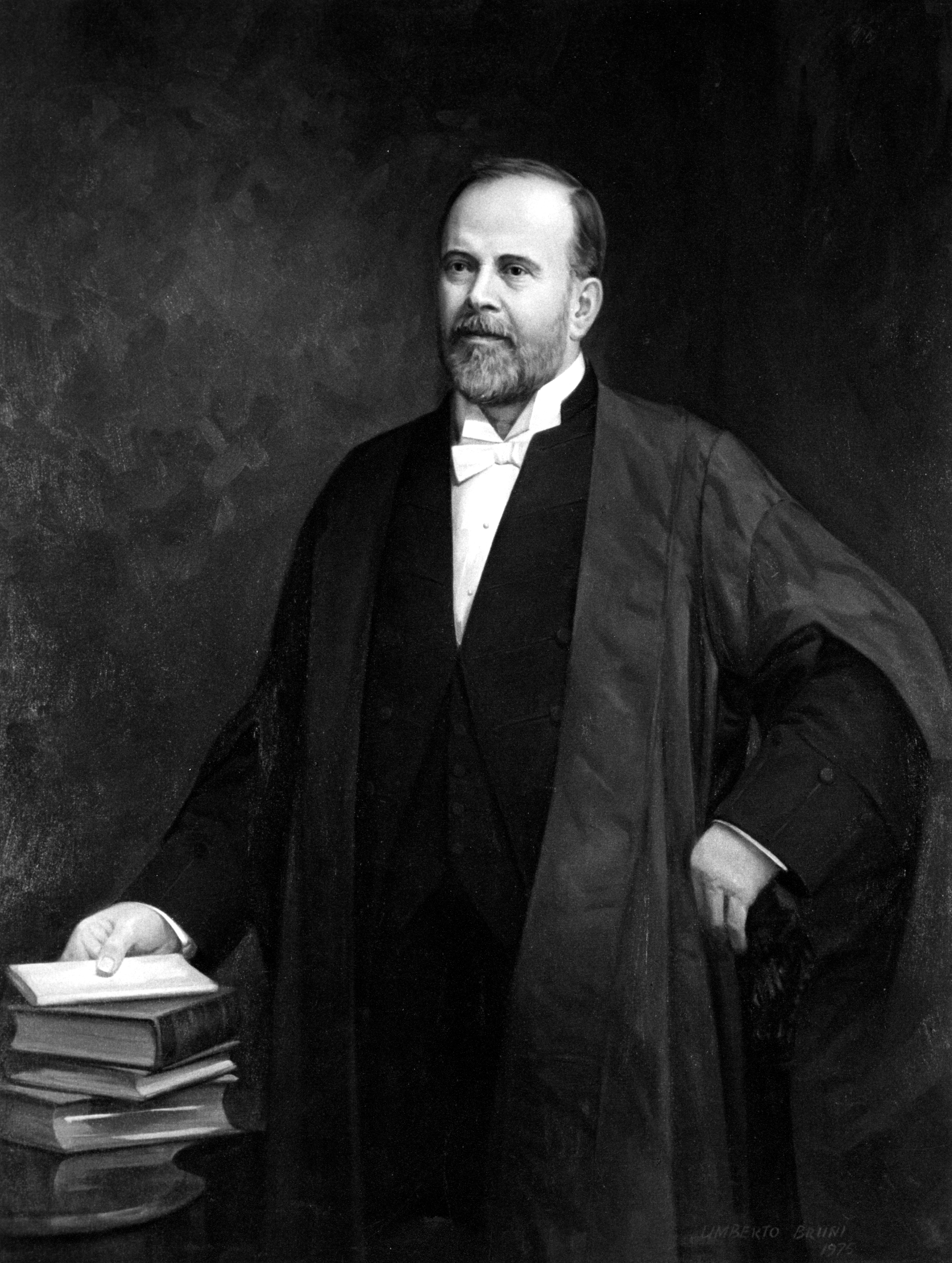

On crut d’abord que ce portrait avait été égaré, mais les recherches en vue de le retrouver ailleurs dans les édifices parlementaires furent vaines. Personne, à l’Assemblée nationale, ne pouvait expliquer cette absence. On décida finalement de faire peindre une toile à partir d’une très belle photographie contemporaine accrochée à la mezzanine de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Ce travail fut confié au peintre Umberto Bruni et l’œuvre fut insérée dans la galerie en 1975.

Peu après, un groupe de travail fut formé pour rédiger les notices biographiques de tous les parlementaires québécois depuis 1867 et c’est pendant les recherches de ce groupe que le mystère s’éclaircit de manière imprévue.

Une étoile montante

Philippe-Honoré Roy naît à Henryville (Iberville), le 30 juillet 1847, du mariage d’Édouard Roy et d’Esther Lamoureux.

Admis au Barreau le 15 juillet 1871, il exerce sa profession à Montréal. Au sein du Barreau de Montréal, Roy occupe divers postes, dont ceux de secrétaire du conseil et de syndic. En 1899, il est créé conseil en loi de la reine.

Tout en poursuivant sa carrière à Montréal, Roy garde des liens étroits avec la région qui l’a vu naître. Il acquiert plusieurs fermes dans les comtés de Saint-Jean et d’Iberville. On le retrouve parmi les propriétaires de l’aqueduc de Saint-Jean. Il participe au développement du réseau ferroviaire en présidant la Compagnie de chemin de fer de la vallée est du Richelieu. C’est aussi dans la région qu’il prend épouse le 11 juillet 1878. Il s’agit d’Auglore Molleur, fille de Louis Molleur (1828-1904), homme d’affaires et député libéral de la circonscription d’Iberville de 1867 à 1881. Molleur était président de la Banque de Saint-Jean qu’il avait fondée en 1873 avec Félix-Gabriel Marchand (1832-1900), notaire, député , orateur de l’Assemblée législative et premier ministre de 1897 à 1900.

Lorsque Félix-Gabriel Marchand décède, le 25 septembre 1900, Roy recueille la succession et prend le siège de Saint-Jean avec une majorité de huit voix.

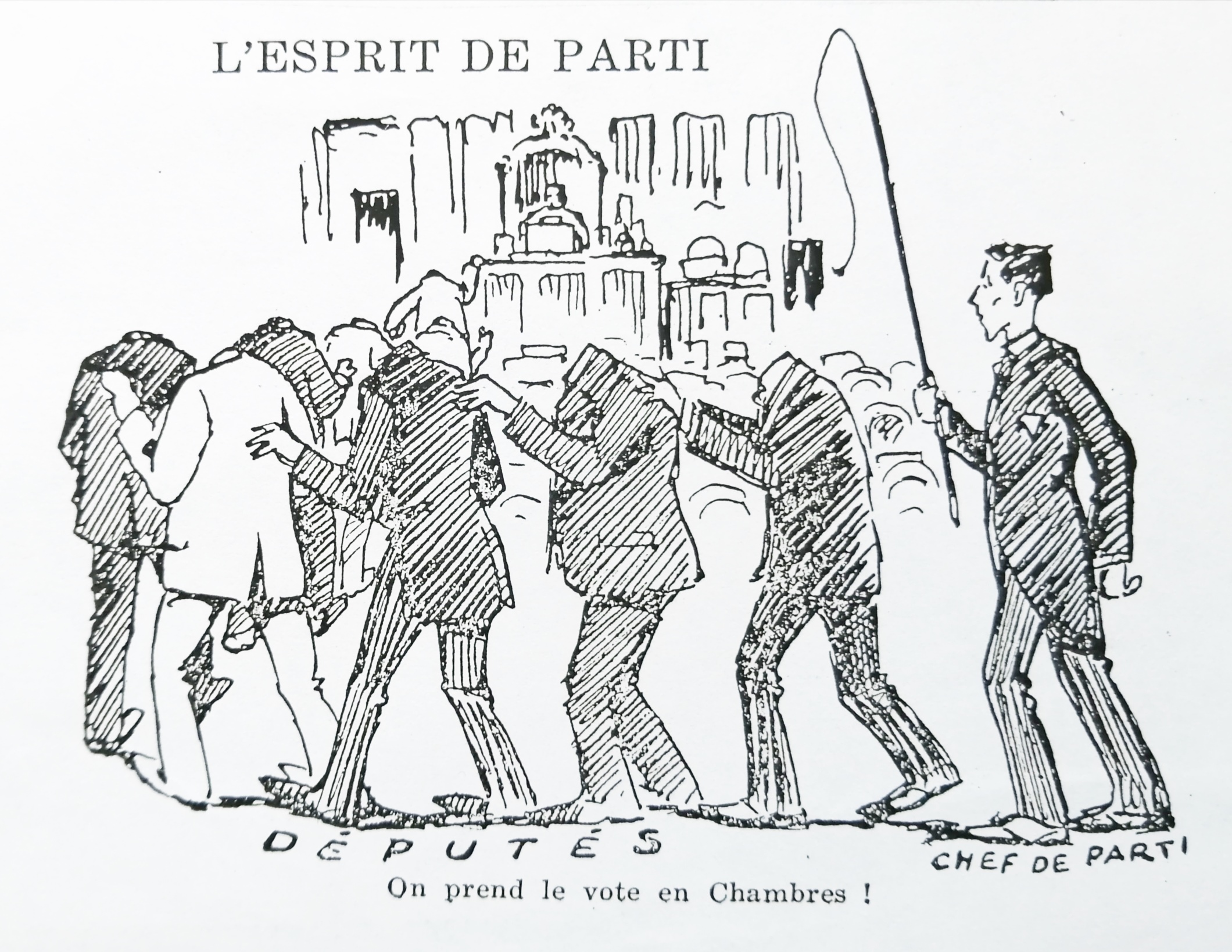

À Québec, le député de Saint-Jean ne participe pas beaucoup aux débats parlementaires. Puis, progressivement, il manifeste de l’intérêt pour les questions municipales. En 1904, il est réélu avec une majorité de 123 voix. Au cours des deux sessions suivantes, son activité parlementaire apparaît modeste mais, en 1907, il est élu orateur de l’Assemblée législative, ce qui le place automatiquement aux premiers rangs de la société, sinon de la classe politique, de Québec. Suivant la tradition, ses appartements de l’Hôtel du Parlement deviennent le rendez-vous de la haute société de Québec.

Cette fonction ajoute au prestige du député de Saint-Jean à qui l’on attribue «une très jolie fortune» et beaucoup d’amis. En 1904, sa fille Georgette, une «brunette charmante et spirituelle qui s’est fait beaucoup d’amis à Québec», épouse un jeune avocat de la capitale, Armand Lavergne, fils de Joseph Lavergne, juge, ex-associé du premier ministre Wilfrid Laurier et ex-député fédéral. Le jeune Lavergne est aussi député libéral à Ottawa et Laurier a pour lui une grande affection même s’il devra l’expulser du parti en 1907.

La chute

En avril 1902, Roy avait été élu directeur de la Banque de Saint-Jean, l’une des plus petites des nombreuses banques à charte établies au Québec. En janvier 1904, il remplace son beau-père, Louis Molleur, à la présidence de la banque qui s’occupe évidemment des affaires de la compagnie de chemin de fer qu’il préside. À compter du 15 février 1908, il cumule les fonctions de président et de gérant général de cette banque.

Le 28 avril 1908, trois jours après la fin de la session, la banque suspend ses paiements et, le lendemain, ses guichets demeurent fermés. Une enquête est menée à la demande de l’Association des banquiers. Les rumeurs les plus folles circulent. On apprend que Roy ne se présentera même pas aux élections générales déclenchées le 6 mai pour le 8 juin; puis, il subit une attaque cardiaque et reçoit les derniers sacrements, Par la suite, il doit garder la chambre, souffrant d’un «affaissement nerveux».

L’émotion atteint un sommet lorsque, trois jours après les élections générales, à la suite d’une enquête minutieuse menée par le gouvernement fédéral, Roy, l’ancien gérant général de la banque et l’assistant de ce dernier sont arrêtés et gardés à vue sous l’accusation d’avoir produit de faux rapports mensuels. Alors que les deux autres accusés sont remis en liberté en retour de garanties élevées, Roy obtient sa liberté d’un juge de paix «sympathique», l’épicier Moreau, contre 4000$. Mais, le lendemain, il est de nouveau arrêté avec les deux autres, sous une accusation de complot, et remis en liberté moyennant un cautionnement de 50 000$ pour garantir sa présence à l’enquête préliminaire.

Celle-ci se tient le 16 juin à Saint-Jean. Les clients de la banque apprennent alors qu’on avait inscrit à l’actif de la banque une série de créances sans aucune valeur pour une somme de plus d’un demi-million de dollars. Certaines de ces créances sont inscrites au nom de Roy, de sa famille et de ses compagnies. Incapable de trouver les garanties exigées, Roy est écroué jusqu’au 20 juin, alors que des amis fournissent les cautionnements demandés. Pendant ce temps, les poursuites s’accumulent contre le banquier et sa femme, notamment en vue de récupérer des sommes dues à la banque.

À l’automne, on décide de tenir le procès à Montréal, où Roy réside depuis 40 ans, sous prétexte que l’accusé ne pourrait bénéficier d’un procès juste à Saint-Jean. Effectivement, bon nombre de déposants et d’actionnaires sont des veuves, des petits rentiers, des journaliers qui ont tout perdu dans la faillite de la banque et ils tiennent les dirigeants de la banque responsables de leur ruine. En mars 1909, toutefois, cette décision est renversée : le procès aura bien lieu à Saint-Jean en mai 1909. Entre-temps, l’épouse de Roy décède et ce dernier, qui souffre du diabète, n’en mène pas large à la «Villa des rapides», sa résidence secondaire.

Une triste fin de carrière

Le procès dure trois semaines et les preuves s’accumulent contre Roy qui a utilisé les ressources de la banque pour financer ses entreprises et sa campagne électorale à la mairie de Montréal en janvier 1904. Au moment où la Couronne termine sa preuve, le 24 mai, on apprend que l’accusé a tenté de se suicider à sa résidence avec un pistolet de calibre 22. Appelé à témoigner, un médecin révèle que Roy s’est tiré une balle dans un pied! L’accusé demeure apte à subir son procès. Sceptique, le juge décide de l’emprisonner. Le 25 mai, Roy est reconnu coupable et condamné à cinq ans de pénitencier pour avoir falsifié des documents bancaires. Deux jours plus tard, il est conduit au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.

Diabétique, encore handicapé par sa blessure au pied, Roy aurait souvent fréquenté l’infirmerie. En 1910, Armand Lavergne, alors député à Québec, s’adresse au premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier, pour obtenir que son beau-père (qu’il avait surnommé son «father-in-jail»…) soit déclaré dément et transféré dans un asile d’aliénés. Laurier n’y peut rien, à moins qu’un médecin de la prison puisse fournir un certificat attestant l’aliénation mentale.

À une date indéterminée en 1910, Roy est toutefois transféré à l’Hôtel-Dieu de Montréal où il décède le 17 décembre. Ses funérailles, à peine mentionnées dans l’hebdomadaire local, ont lieu à Saint-Jean, le 20 décembre 1910, et il est inhumé dans le cimetière de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, où se trouvait sa résidence secondaire.

Aucune preuve matérielle n’a jusqu’à maintenant permis de relier directement la condamnation de Philippe-Honoré Roy et l’absence de son portrait dans la « Galerie des orateurs ». Il est cependant facile d’imaginer l’état d’esprit de ses collègues députés devant la triste fin de carrière politique et parlementaire du banquier de Saint-Jean.

——–

Version d’abrégée d’un chapitre de mon livre Le Parlement de Québec, histoire, anecdotes et légendes.