Dans Le Soleil du 28 mars dernier, le président du FFM s’est étonné des prétentions de Québec au titre de « capitale de la francophonie en Amérique ». Selon Serge Losique, sans Montréal, « il n’y aurait pas de francophonie en Amérique »! (http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201503/27/01-4856187-quebec-capitale-de-la-francophonie-en-amerique.php)

Les lecteurs du Soleil sont restés cois. Se sont-ils amusés de ce cinéma? Ou rentrés dans le rang? Il faut pourtant rappeler certaines choses.

Hochelaga était un désert (même les Iroquois l’avaient abandonnée) quand Champlain fonde Québec (la « capitale d’un empire », comme en rêvait Frontenac). Il faudra près de deux siècles pour que la population de Québec soit surpassée par celle de Montréal, vers 1840, mais cette dernière est alors majoritairement anglophone. Le gouvernement tente d’y installer le gouvernement du Canada-Uni, mais des émeutiers tories brûlent le Parlement (qui y est demeure seulement le temps d’une législature), excédés d’y voir un gouvernement dirigé par un premier ministre francophone indemniser les victimes bas-canadiennes des répressions de 1837-1838, avec l’appui d’un gouverneur qui parle français.

En 1867, le gouvernement de la province de Québec retrouve évidemment son ancienne capitale qui, à la fin du XIXe siècle, devient le point de ralliement des Canadiens français du continent (une expression qui inclut alors les Franco-américains). En 1880, Québec accueille la grande convention qui entend la première interprétation du « chant national des Canadiens français », Ô Canada.

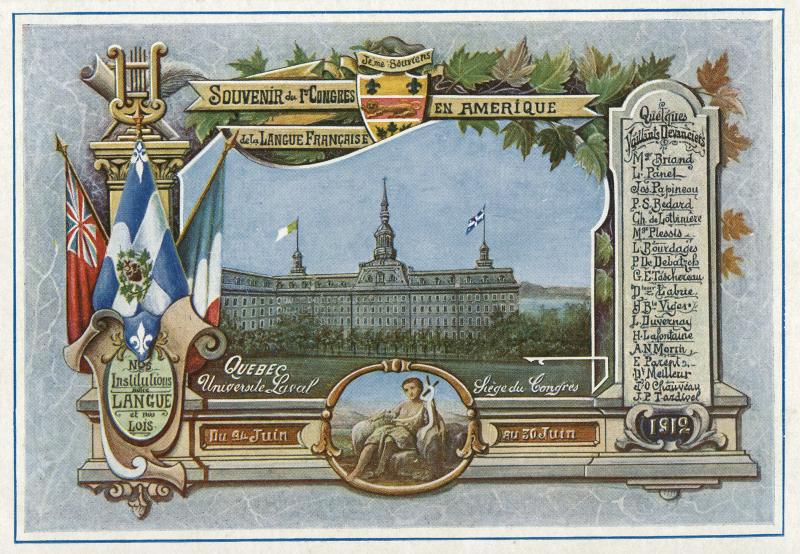

En 1912, le premier Congrès de la langue française y rassemble des délégués des communautés francophones du Canada et des États-Unis; l’Académie française est représentée.

Vingt-cinq ans plus tard, le deuxième congrès accueille en plus une délégation louisianaise et une délégation haïtienne, ainsi que des invités belges. Au troisième, en 1952, il y a aussi des Mauriciens.

Le « Comité permanent des congrès de langue française » créé en 1912 deviendra le « Conseil de la vie française en Amérique » en 1956.

Après la Révolution tranquille, le Québec n’a plus les mêmes relations avec la francophonie canadienne mais ses horizons s’ouvrent sur le monde.

Il y aura donc la Superfrancofête en 1974, les sommets francophones en 1987 et en 2008 ainsi que premier Forum mondial de la langue française en 2012. Tous à Québec, évidemment.

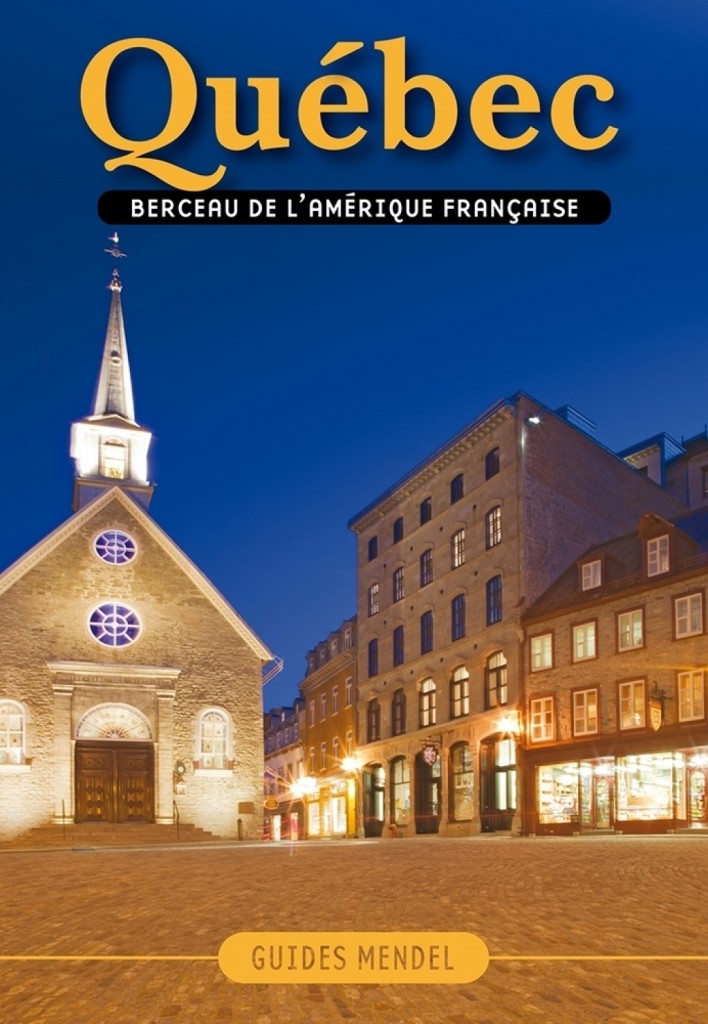

Si « Capitale de la francophonie en Amérique » n’est pas nécessairement la meilleure expression pour décrire le statut de Québec, ce n’est quand même pas une surprise et l’idée d’un réseau de villes francophones est un projet prometteur. Pour lui donner de la cohérence, peut-être faudrait-il cibler prioritairement les villes des États-Unis qui portent la marque du passage des Canadiens français et partagent des racines avec les Québécois. Enfin revenue du rapaillage de « brandings » et en voie de guérison de son allergie au titre de « Vieille Capitale », Québec s’est donnée un slogan (« l’Accent d’Amérique ») qui dépasse les limites d’une ville « ordinaire » et elle devrait remettre au premier plan son trait de caractère le plus solide, celui qui est inscrit incontestablement dans son histoire et que David Mendel célèbre dans un livre si justement nommé : Québec, berceau de l’Amérique française.

PS : Montréal « deuxième ville francophone du monde »? Même en considérant l’agglomération et en présumant que tout le monde y parle français, elle est peut-être la quatrième, après Kinshasa et Abidjan, et n’a pas beaucoup de chances de reprendre son rang compte tenu (on peut le dire ici sans perdre des votes) « de la démographie et de l’immigration ».