Les Immeubles Jeffrey Hale qui appartiennent à la société Immeuble populaire de Québec inc. (1977) sur le boulevard René-Lévesque sont les deux plus anciens pavillons qui restent de l’hôpital Jeffery Hale.

Le Répertoire du patrimoine culturel décrit ainsi les bâtiments qui portent les numéros civiques 250 et 300:

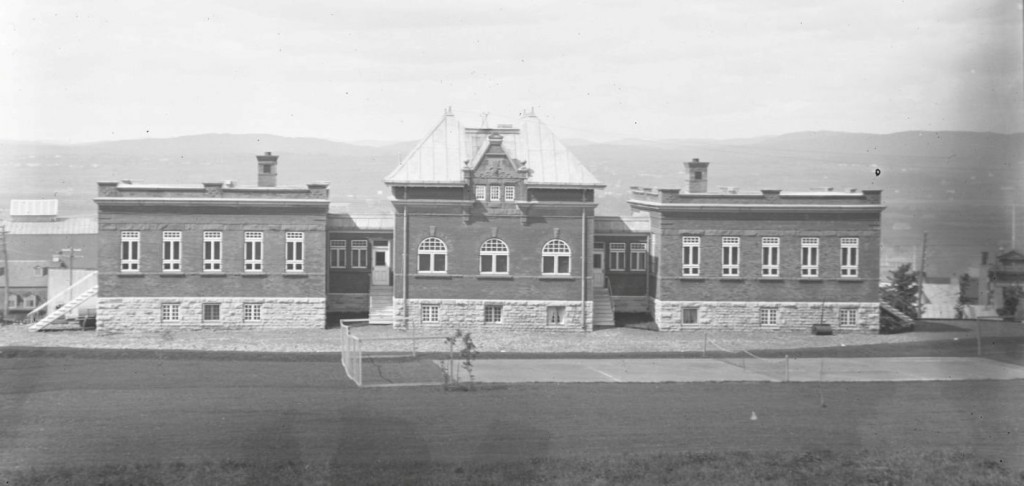

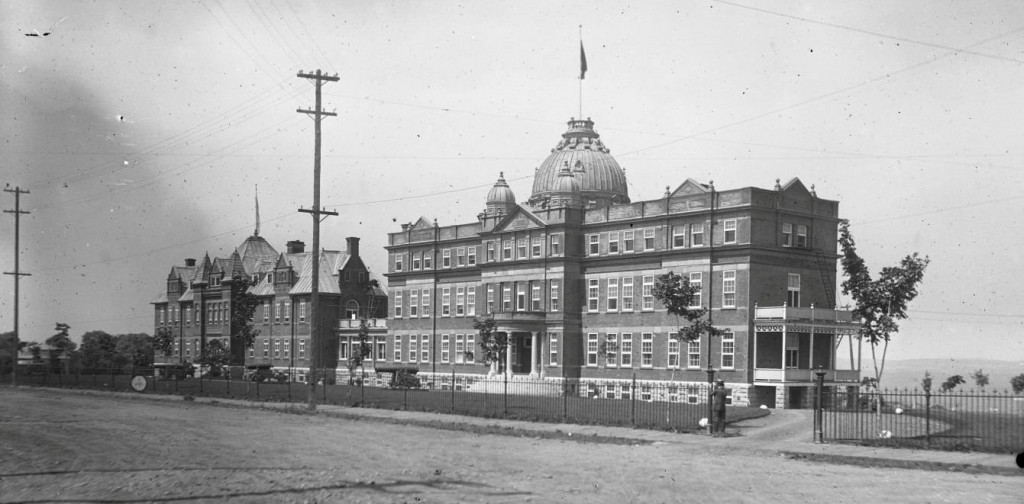

« Le pavillon principal [250] est érigé en 1900 et 1901. Il s’agit d’un édifice en brique rouge, de plan en « T » à deux étages et demi, coiffé d’un toit à croupes. Sa façade antérieure comprend un avant-corps central coiffé d’un toit en pavillon, doté d’une imposante lucarne et flanqué de tours légèrement en saillie à toit pyramidal. Construit de 1904 à 1906, le McKenzie Memorial Building [300] est un édifice en brique rouge, de plan en « L » à trois étages, coiffé d’un toit plat et d’un dôme central. L’avant-corps central de la façade antérieure est couronné d’un fronton flanqué de tours coiffées d’un petit dôme et est doté d’un porche semi-circulaire ». (http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92959&type=bien#.VG-uP2d0yM8)

Ancien hôpital Jeffery-Hale, 250, boul. René-Lévesque est. Photo Christian Lemire 2007, © Ministère de la Culture et des Communications.

McKenzie Memorial Building de l’ancien hôpital Jeffery-Hale, 300, boul. René-Lévesque est. Photo Christian Lemire 2007, © Ministère de la Culture et des Communications

Le Répertoire du patrimoine culturel fournit aussi des indications sur les architectes et le style des bâtiments :

« Les deux bâtiments ont été érigés d’après les plans des architectes montréalais Alfred Arthur Cox (1860-1944) et Louis-Auguste Amos (1869-1948). Ils témoignent de l’influence de courants architecturaux en vogue au début du XXe siècle. En effet, le pavillon principal et le McKenzie Memorial Building, dont l’organisation est conçue dans l’esprit Beaux-arts, présentent un volume fonctionnel et une ornementation puisant dans différents styles. Élevé en 1900 et 1901, le pavillon principal illustre l’influence néo-Queen Anne, entre autres par l’usage décoratif de la brique, le jeu des couleurs, les lucarnes à la hollandaise et les tours à toit pyramidal. Le McKenzie Memorial Building, construit de 1904 à 1906, ajoute une note néo-baroque, notamment par son imposant dôme ainsi que par son avant-corps central couronné d’un fronton et flanqué de tours coiffées d’un petit dôme. Les deux pavillons, grâce à leur implantation et à leurs similitudes de volume, de composition et de matériaux, forment un ensemble monumental remarquable. Avec l’ancienne résidence des infirmières, ils sont aujourd’hui intégrés à un complexe résidentiel qui dénote un effort d’intégration des immeubles récents. Ils constituent encore un élément fort du paysage urbain ». (http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92959&type=bien#.VHJ7VWd0yM)

Les origines du « Jeff »

(Les informations qui suivent sont essentiellement tirées de l’ouvrage d’Alain Gelly, Centre hospitalier Jeffery Hale’s Hospital Centre, 1865-1990, Québec, 1990, 188 p., ill.)

L’hôpital québécois désigné communément sous le nom de « Jeff » est fondé en 1865 et reçoit son premier patient en 1867. Il était alors situé sur la rue Saint-Olivier, à l’angle de Des Glacis et avait été nommé en l’honneur d’un important marchand de Québec, Jeffery Hale (sur Hale, voir le Dictionnaire biographique du Canada en ligne http://www.biographi.ca/en/bio.php?id_nbr=4474)

Un nouvel emplacement

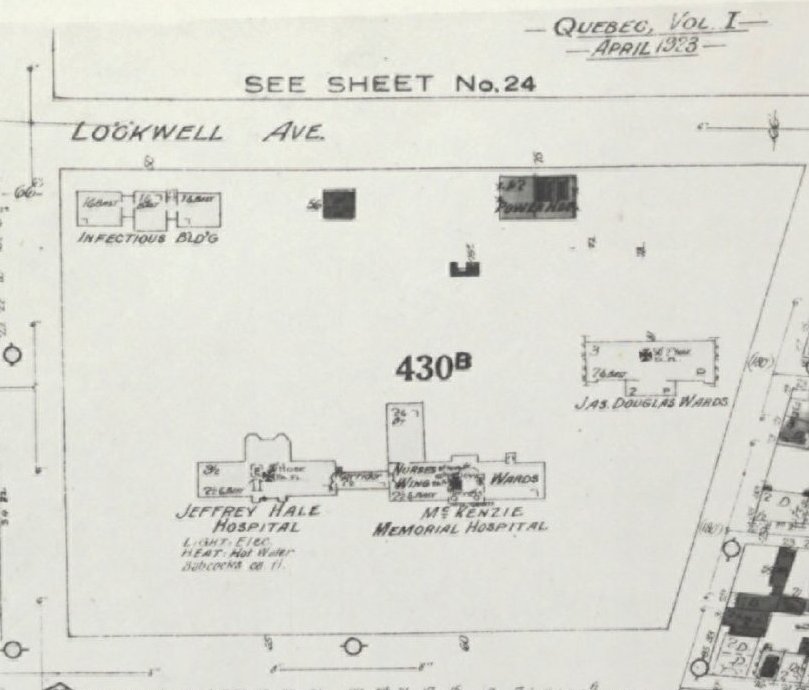

En 1895, désireux de donner plus d’envergure à l’établissement, le Bureau des gouverneurs achète un vaste terrain situé dans le quadrilatère formé par les rues Saint-Cyrille (auj. René-Lévesque), Notre-Dame du Précieux-Sang (Turnbull), Lockwell et Claire-Fontaine. La propriété comprend des bâtiments de ferme ainsi que l’une des tours Martello construite entre 1805 et 1810.

« Le choix de ce terrain est dû en grande partie à la décision des autorités du Jeffery Hale’s Hospital de construire un hôpital de type pavillonnaire, c’est-à-dire un hôpital où les bâtiments sont isolés les uns des autres afin « de limiter le transport des germes, bactéries et [améliorer] les conditions antiseptiques » […]. (Gelly, p. 42)

« Les contraintes monétaires feront que ces bâtiments seront construits à plusieurs années d’intervalle et sans véritable plan directeur. Cette situation explique, en grande partie, pourquoi les bâtiments sont disposés de manière asymétrique et sans aucune uniformité architecturale. Malgré tout, les administrateurs réussiront à allouer une fonction spécifique à chaque bâtiment et à les isoler les uns des autres. Cette persévérance dotera Québec de son seul hôpital de type pavillonnaire ». (Gelly, p. 68)

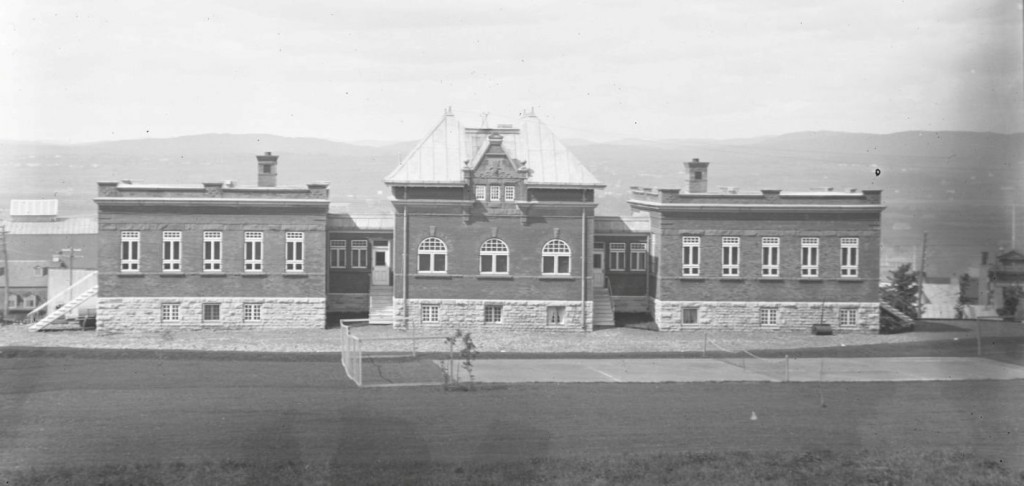

Le bâtiment principal

Le bâtiment principal, le premier construit, est celui qui se trouve toujours sur le coin Turnbull-René-Lévesque (numéro civique 250). Il doit regrouper « tous les cas généraux et les bureaux de l’administration ». La construction débute en 1900 et l’inauguration a lieu le 12 juin 1901. De part et d’autre de la porte principale, des cartouches indiquent le début la construction : « Anno domine » et « MDCCCC » (1900).

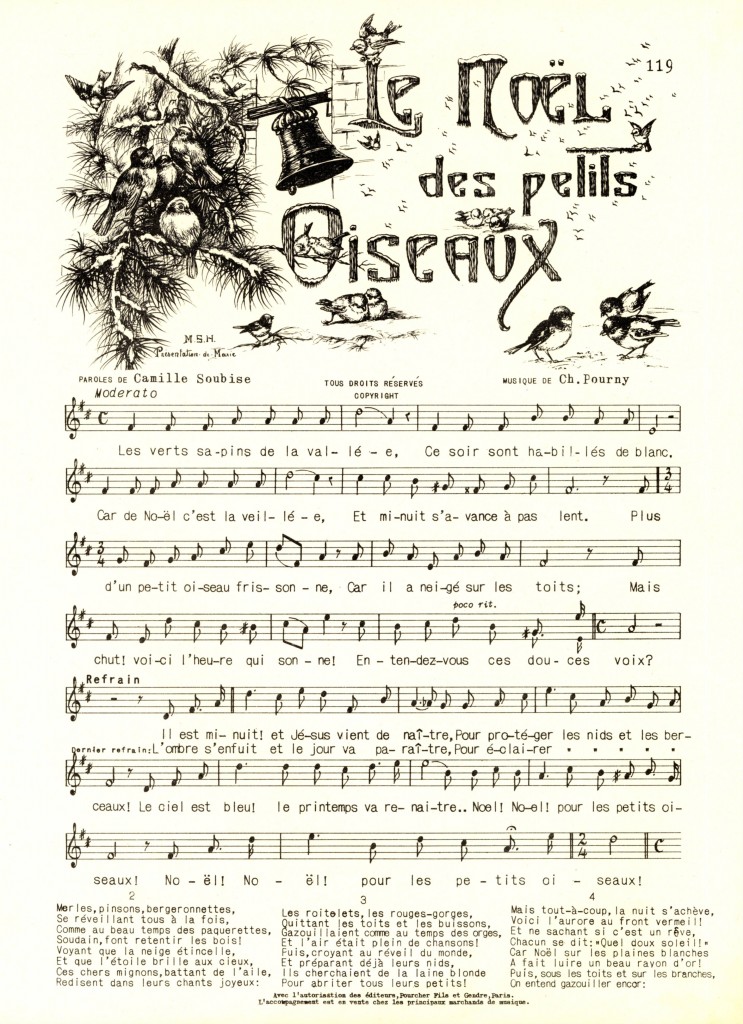

Le bâtiment principal de l’hôpital Jeffery Hale et la tour Martello no 3. BANQ-Québec, P546,D3,P31, photo Fred C. Würtele, août 1904. Pour une description, voir Quebec Chronicle, 13 juin 1901, p. 4.

Le « pavillon des contagieux »

L’année suivante, on commence la construction du « pavillon d’isolation afin de permettre la mise en quarantaine des personnes atteintes de la fièvre scarlatine et de la diphtérie ». Le « pavillon des contagieux » aurait été terminé en 1903. Il était érigé au coin de Turnbull et Lockwell. C’est le site de l’actuel Centre d’hébergement Le Faubourg, 925, avenue Turnbull.

Le « quartier des infections », ou « pavillon des contagieux », de l’hôpital Jeffery Hale à l’angle de l’avenue Turnbull et de la rue Lockwell. BANQ, P546,D3,P32, photo Fred C. Würtele, août 1904.

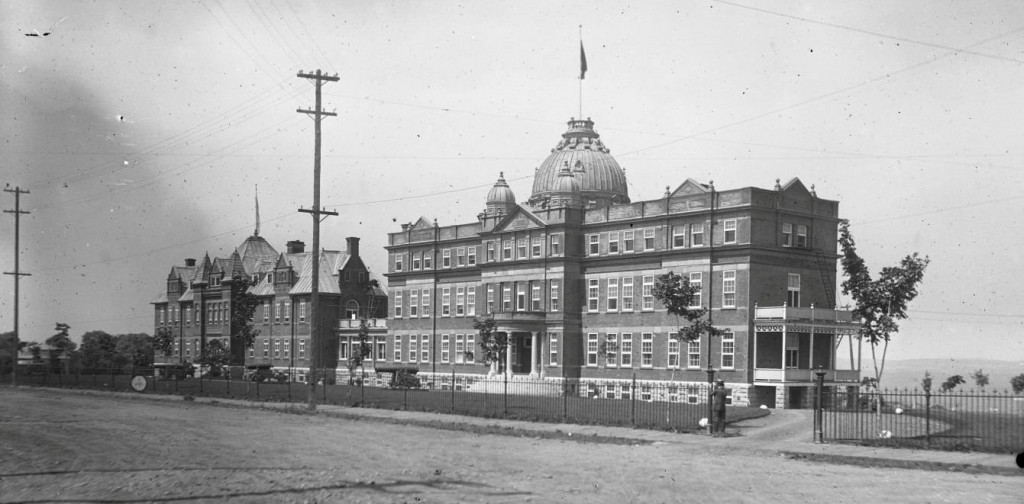

Le pavillon Mackenzie

Ces pavillons sont à peine occupés que Mme Elizabeth MacKenzie-Turnbull lègue 75 000$ pour la construction d’un nouveau pavillon en posant comme condition que ce bâtiment porte le nom de ses parents, comme l’indique une inscription au fronton central : « Erected and endowed in memory of her beloved parents by Mrs J.F. Turnbull » (Érigé et doté en mémoire de ses parents bienaimés par madame J. F. Turnbull).

Le MacKenzie Memorial Building, à droite, et le bâtiment principal. BANQ, P546,D3,P58, photo Fred C. Würtele, vers 1910). Pour une description, voir Quebec Chronicle, 25 septembre 1906, p. 4.

Le MacKenzie Memorial Building, à droite, et le bâtiment principal. BANQ, P546,D3,P58, photo Fred C. Würtele, vers 1910). Pour une description, voir Quebec Chronicle, 25 septembre 1906, p. 4.

La construction débute en 1904 et l’inauguration a lieu le 24 septembre 1906. Le bâtiment comprend une maternité une salle pour les incurables et des logements pour les infirmières. Il s’agit de l’édifice qui porte aujourd’hui le numéro civique 300, boul. René-Lévesque.

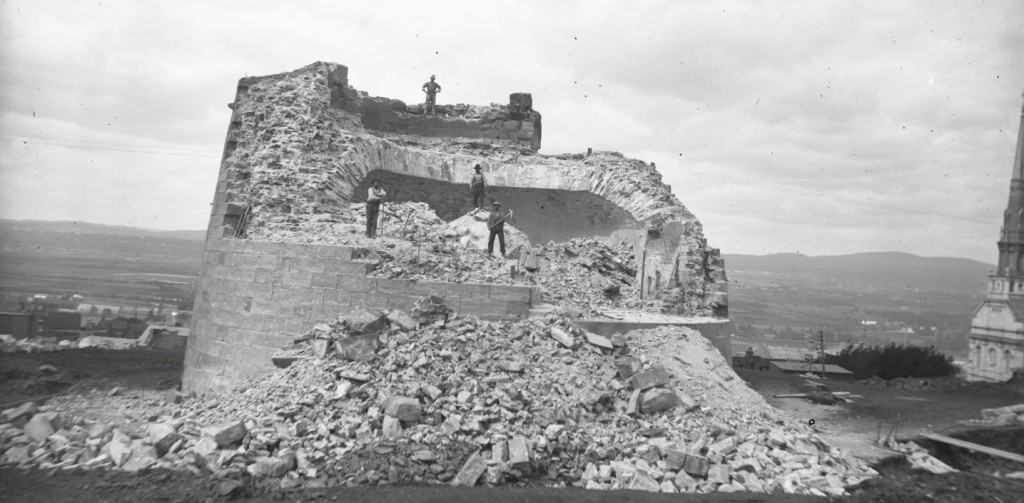

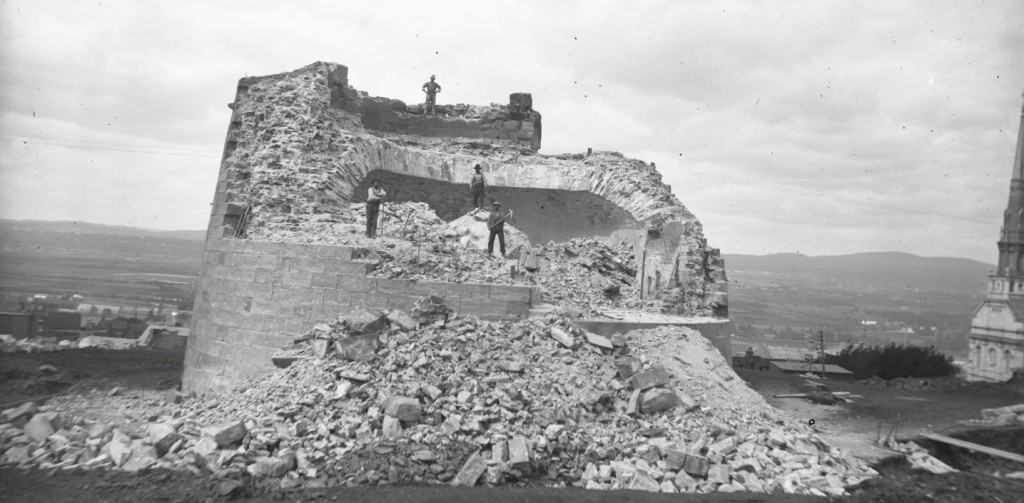

La tour Martello a été démolie à cette époque comme le démontre une photo prise en 1904.

Démolition de la tour Martello no 3 en 1904. BANQ-Québec, Fonds Fred C. Würtele, P546,D5,P29.

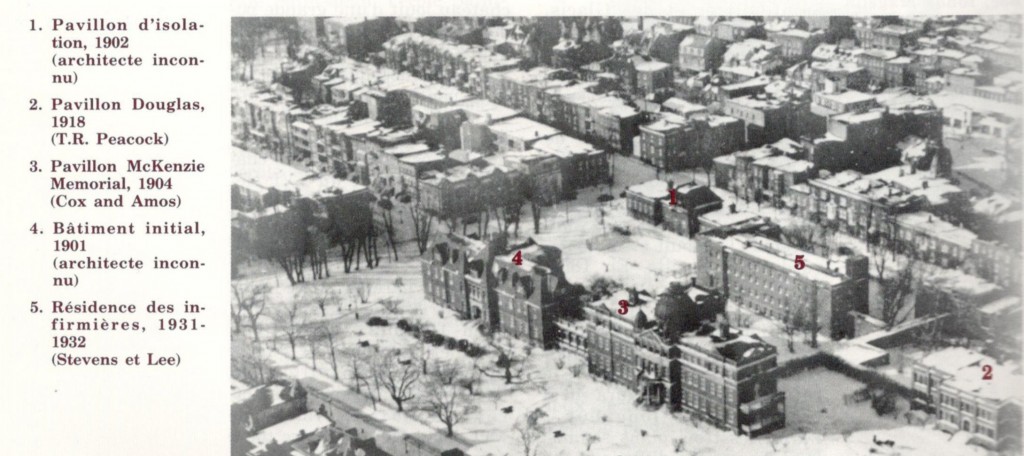

Le pavillon Douglas et la centrale d’énergie

Au printemps 1915, la construction d’un nouveau bâtiment débute à la suite d’une vaste campagne de souscription publique pour doter les anglophones d’un hôpital pour les tuberculeux et surtout grâce à un don exceptionnel du Dr James Douglas. La guerre retarde cependant les travaux, Le « James Douglas Tuberculosis Wards », nommé en l’honneur du généreux donateur, n’ouvre ses portes au public que le 11 février 1918. Conçu par l’architecte Thomas Reid Peacock (voir à son sujet le texte de J.-F. Caron dans Québecensia, novembre 2013), il est situé dans la partie est du quadrilatère, environ à mi-chemin entre Saint-Cyrille (René-Lévesque) et Lockwell, là où se trouve aujourd’hui un complexe immobilier géré par l’OMHQ (920, Claire-Fontaine, construit en 1986).

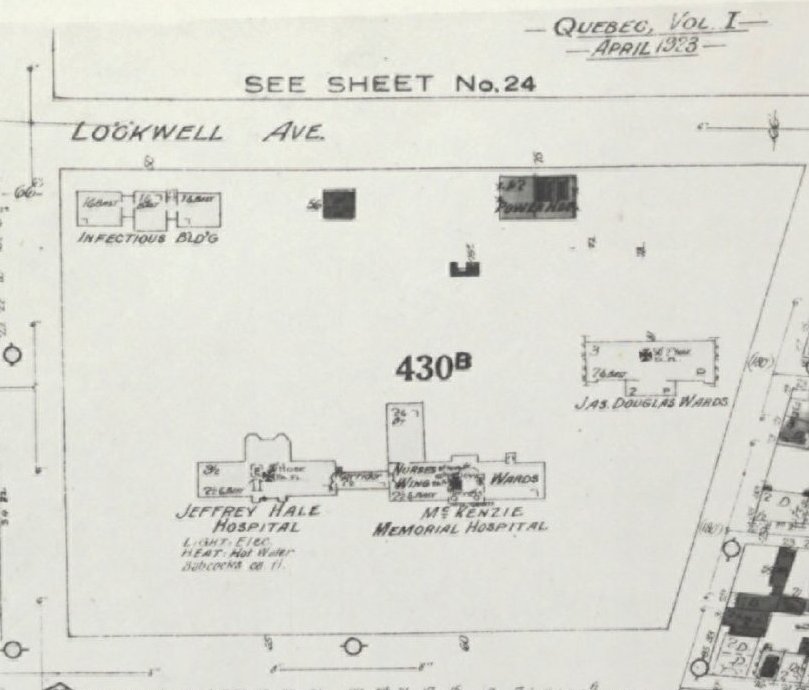

Les bâtiments du Jeffery Hale en 1923. BANQ, 3851855_030.

Construite simultanément, une centrale (« central heating plant » ou « Power House ») pouvant répondre aux besoins de l’hôpital commence à fonctionner durant l’hiver 1917-1918. Elle se trouvait dans la partie sud du quadrilatère, là où se dresse aujourd’hui un autre immeuble à logements géré par l’OMHQ (385, Lockwell, construit en 1982).

La résidence des infirmières

Après l’ouverture du « James Douglas Tuberculosis Wards », le développement de l’institution fait une pause. En 1927, une chapelle est inaugurée pour les infirmières résidantes et dédiée à Saint-Barnabé, leur saint patron. Mais, elles ont surtout besoin d’espace pour leur école ouverte en 1901 (la première à Québec).

Encore une fois, c’est un mécène, Frank W. Ross, qui offre 50 000$ pour doter l’hôpital d’une école et d’un lieu de résidence pour les infirmières. Les travaux débutent en 1931 et le bâtiment est inauguré officiellement lors de la cérémonie de collation des diplômes des infirmières le 6 octobre 1932 . Il est toujours debout, au centre du vaste quadrilatère, actuellement propriété de la Coopérative d’habitation Claire-Fontaine (945, Turnbull).

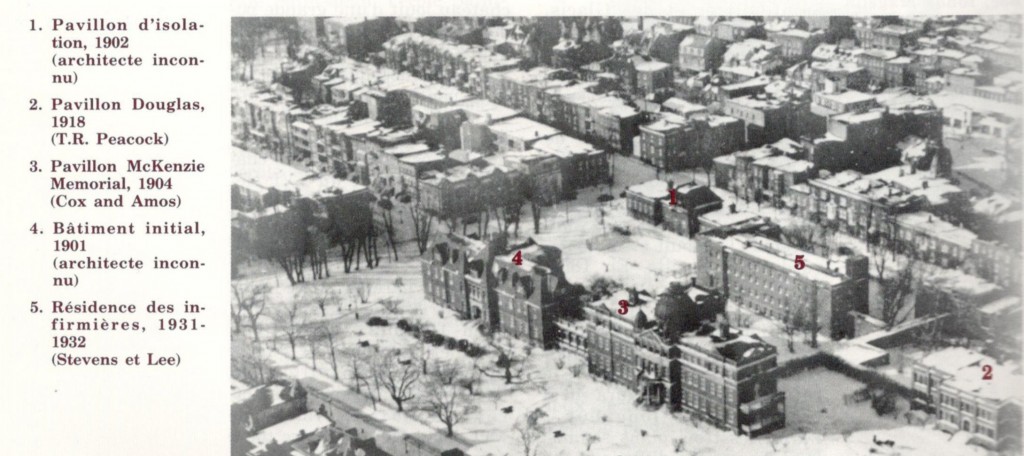

Le Jeffery Hale vers 1950. Archives de la ville de Québec, no 9815. Copie tirée d’un imprimé.

Ce sera la dernière construction pour l’hôpital Jeffery Hale dans ce quadrilatère. Au lieu d’essayer de rénover les plus anciens bâtiments, les gouverneurs décideront de repartir en neuf, sur un nouvel emplacement (1250, chemin Sainte-Foy) où le « Jeff » qu’on connaît aujourd’hui est ouvert en 1956.

Acquisition de l’hôpital par le gouvernement et destin des bâtiments

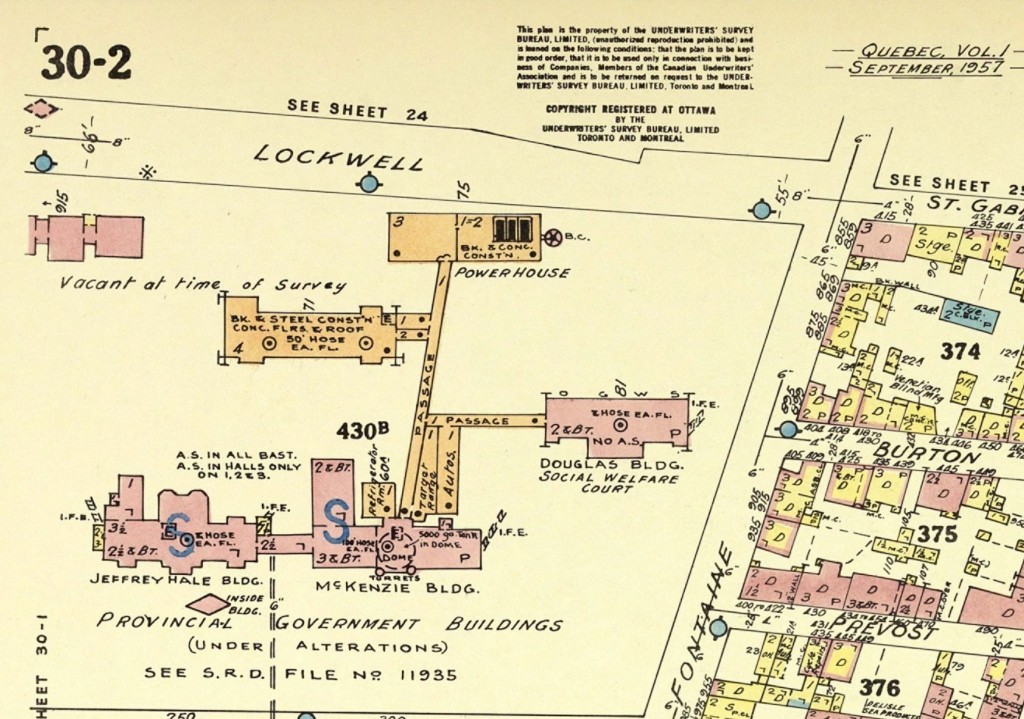

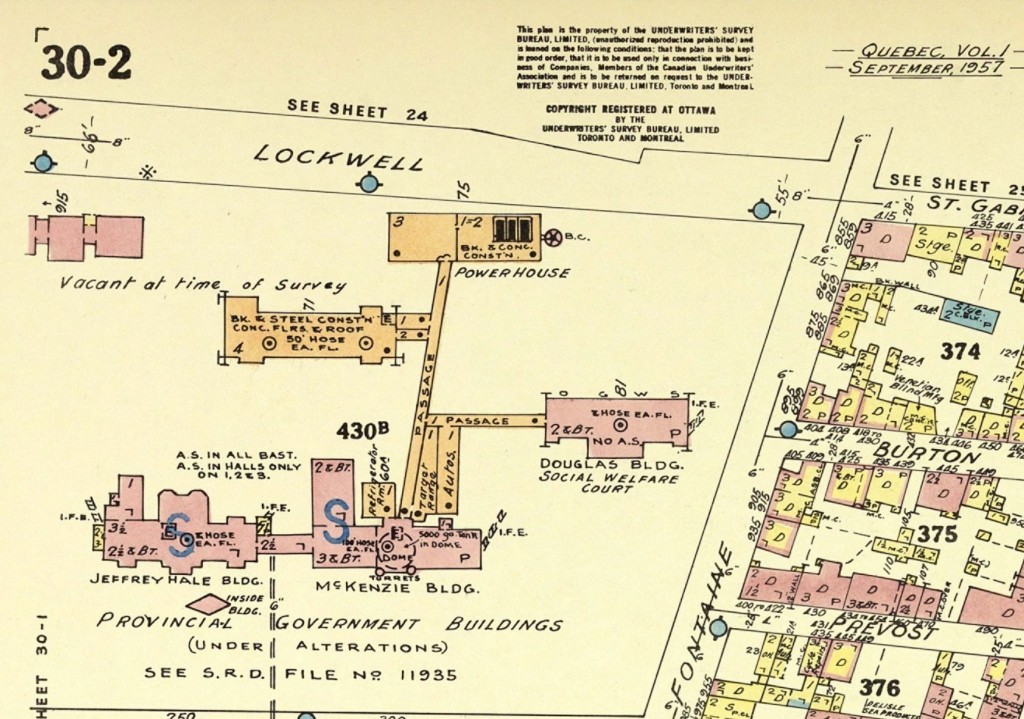

Le 2 février 1956, le gouvernement prend possession des anciens bâtiments (Voir la carte de 1957). Après des travaux de rénovation, le bâtiment principal et le pavillon MacKenzie sont occupés par la Sûreté du Québec, jusqu’au milieu des années 1970 puis achetés en 1980 par la Société d’habitation du Québec afin d’être transformés en logements sociaux.

Le quadrilatère du Jeffery Hale au moment de l’acquisition par le gouvernement. BANQ, carte de 1957, 03Q_P600S6D1P0032.

Le pavillon Douglas sera utilisé par la Cour du Bien-être social puis par divers organismes. Ravagé par un incendie au début des années 1980, il est démoli pour permettre la construction d’un édifice à logement, tel que mentionné ci-dessus, au 920, Claire-Fontaine (sur ce sujet voir la revue Continuité, hiver 1983, été 1984 et été 1985).

Vue aérienne récente du quadrilatère (Google Maps).