Y avait-il des patriotes sur le Côte-du-Sud? Il faut d’abord s’entendre sur la définition. L’image la plus répandue du patriote est celle de l’habitant vu de profil avec son mousquet. C’est une vision bien réductrice du mouvement patriote qui a marqué la vie politique du Bas-Canada dans le premier tiers du XIXe siècle.

Les partisans de Papineau étaient nombreux sur la Côte-du-Sud. Les députés de notre région ont très majoritairement appuyé les revendications de son parti, le Parti canadien qui est devenu ensuite le Parti patriote. Les citoyens d’ici ont tenu des assemblées pour appuyer les revendications du Parti patriote qui réclamait en particulier le contrôle parlementaire des dépenses publiques, bref, un parlement démocratique.

Le mouvement patriote ne s’est pas transformé en révolte armée sur la Côte-du-Sud. Le député de Bellechasse, Augustin-Norbert Morin, a fait deux brefs séjours en prison sans jamais être formellement accusé de quoi que ce soit. La police a aussi fait quelques perquisitions à Montmagny, notamment chez Étienne-Pascal Taché. C’est tout ce qu’on peut mentionner comme « troubles » en 1837-1838 dans la région, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de patriotes.

Nous honorons aujourd’hui sept personnes nés à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud qui ont participé de différentes façons au mouvement patriote, mais qui vivaient presque tous ailleurs et sont tous morts, sauf un, à l’extérieur de la région, ce qui a probablement contribué à les faire oublier ici.

François Blanchet (1776-1830)

L’un des plus remarquables est François Blanchet. Né en 1776, il étudie la médecine aux États-Unis et ouvre ensuite un cabinet à Québec où il deviendra l’un des plus fameux médecins de son époque.

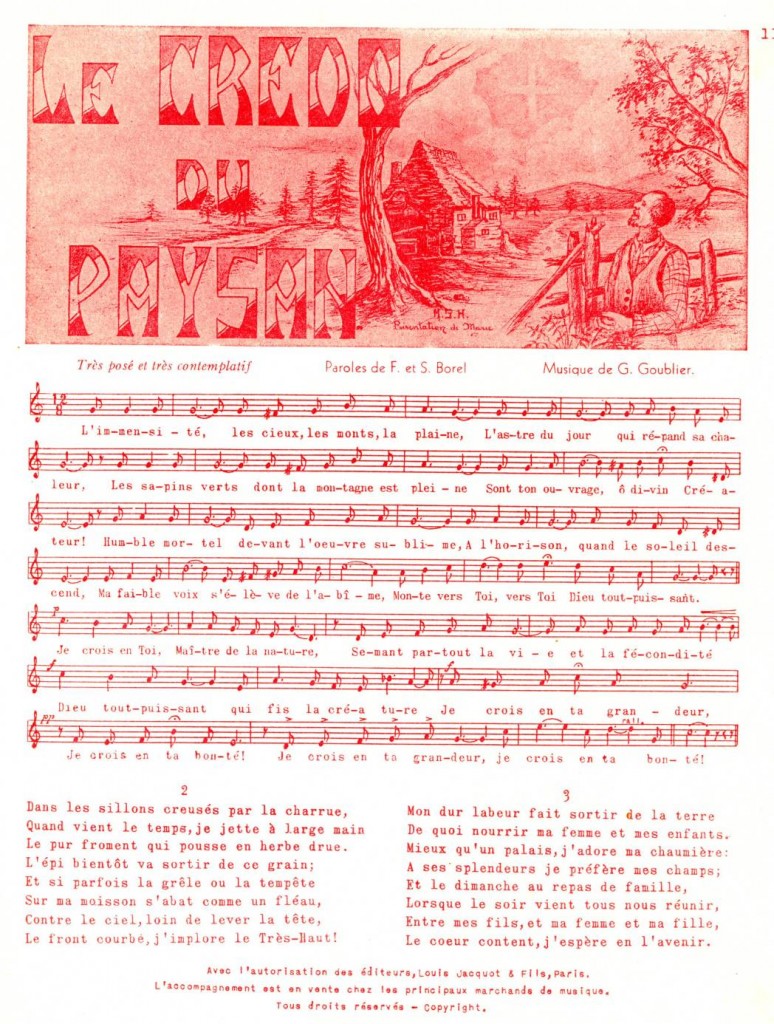

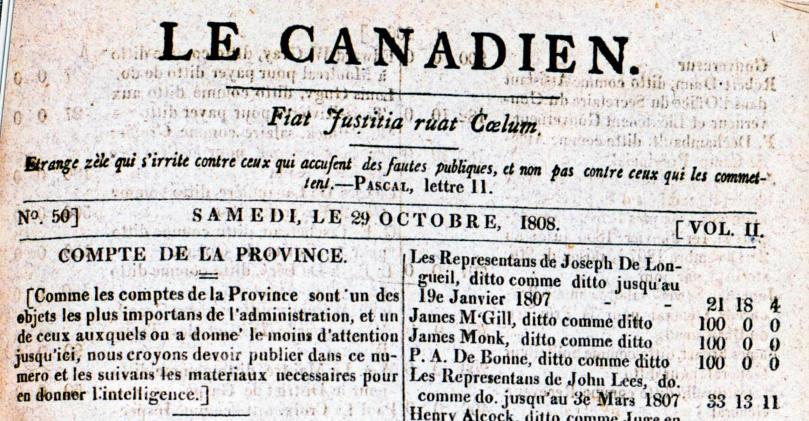

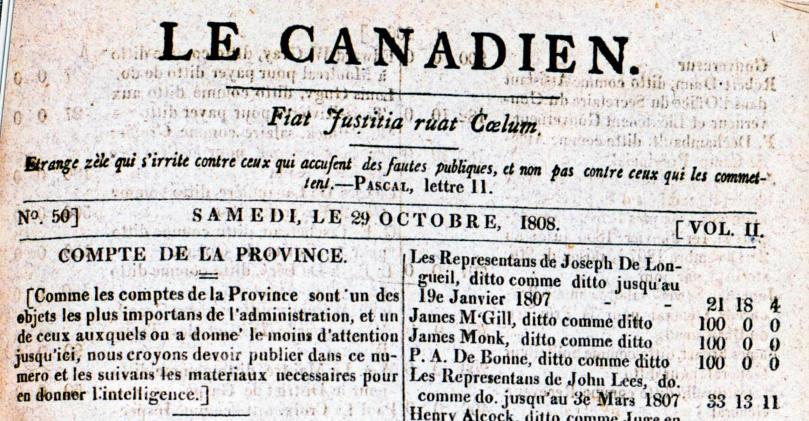

Blanchet est un proche de Pierre Bédard, chef du Parti canadien avant Papineau. En 1806, ils fondent ensemble Le Canadien, un journal de combat qui veut défendre les droits constitutionnels des Canadiens français.

En 1809, Blanchet est élu député de Hertford, comté qui deviendra Bellechasse et qu’il représentera presque sans interruption jusqu’à sa mort en 1830.

Le journal du Parti canadien dérange évidemment le gouverneur Craig qui le considère comme une publication séditieuse. En 1810, Craig fait perquisitionner les bureaux du Canadien, saisir les presses, arrêter l’imprimeur et emprisonner les trois principaux rédacteurs, soit Bédard, Blanchet et Taschereau, qui sont accusés de « pratiques traîtresses ». Un mois plus tard, toujours en prison, Pierre Bédard et François Blanchet sont réélus. À l’été, Blanchet est remis en liberté à cause de leur état de santé.

En 1824, Blanchet publie un Appel au Parlement impérial qui vise à faire connaître les principaux griefs du Parti canadien : Blanchet y demande notamment un meilleur contrôle du parlement sur le gouvernement et les dépenses publiques.

Dans son Histoire des grandes familles françaises au Canada, François Daniel écrit que le docteur Blanchet « fut à la fois un célèbre médecin et un ardent patriote ».

Jean-Charles Létourneau (1775-1838)

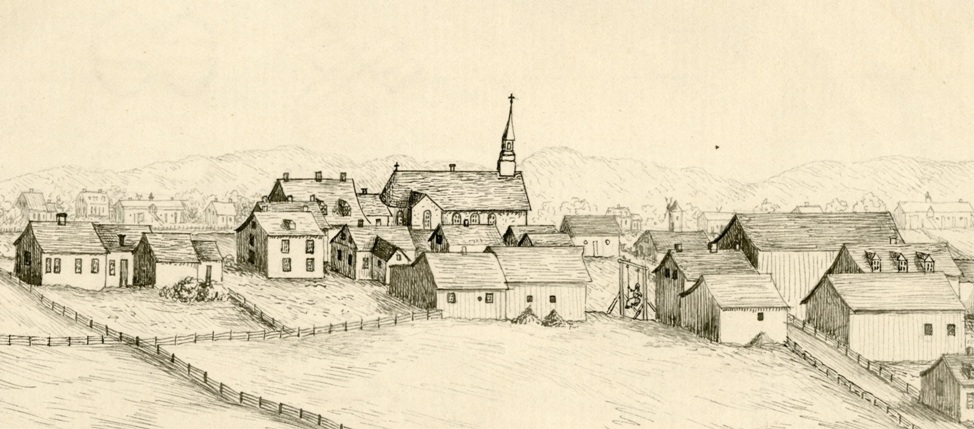

Né en 1775, Jean-Charles Létourneau est reçu notaire en 1803 et s’établit à Saint-Thomas-de-Montmagny où il pratique sa profession jusqu’à sa mort en 1838.

Du temps de sa jeunesse, Létourneau était considéré comme un libre penseur, sensible aux idées de Voltaire et aux doctrines que partageaient les révolutionnaires de 1789. Comme l’a souligné Macpherson LeMoine, Létourneau était parmi les rares à posséder une bibliothèque digne de ce nom.

En 1827, Létourneau est élu député de la circonscription de Devon qui deviendra la circonscription de L’Islet. Il est réélu en 1830 et en 1834. Au Parlement, il appuie le parti dirigé par Papineau. En juin 1837, il prononce un discours lors de l’assemblée tenue à l’ouest de Saint-Thomas, près de la route de Saint-Pierre. Il était probablement malade à ce moment car il meurt en avril 1838, « après une longue et douloureuse maladie ».

Un collègue dira de lui qu’il était « un vrai démocrate, et un patriote sincère, amoureux de son pays qu’il défendait à titre de représentant avec honnêteté et fermeté ».

Charles Blanchet (1794-1884)

Charles Blanchet est né en 1794 du premier mariage d’Augustin Blanchet avec Marie-Victoire Bernier. Le couple a 10 enfants à Saint-Pierre et un onzième à Saint-Hyacinthe, où Augustin a choisi de s’établir comme cultivateur.

Charles Blanchet est le seul de nos sept personnages à s’engager concrètement dans les rébellions. Quelques jours avant la bataille de Saint-Charles (sur Richelieu), il participe à l’arrestation du marchand Simon Talon dit L’Espérance, mais ce dernier réussit à s’évader et s’empresse ensuite de faire émettre un mandat d’arrêt contre Blanchet qui est emprisonné sous l’accusation de haute trahison en décembre 1837.

Libéré en mai 1838, Blanchet s’engage dans la société secrète des Frères Chasseurs qui prépare l’insurrection de 1838. En novembre, il fait partie du groupe qui devait aller prendre le village de Sorel, mais le projet avorte et l’insurrection de 1838 échoue.

Craignant une nouvelle arrestation, Charles Blanchet se réfugie à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Au printemps, il retourne chez lui et s’engage à garder la paix. Mais L’Espérance n’abandonne pas : il réussit à trouver des témoins pour établir que Blanchet « a toujours été l’un des principaux agitateurs de [la] paroisse ». En mai 1839, Charles Blanchet est de nouveau arrêté. On ne sait combien de temps a duré cet emprisonnement ni s’il a été condamné.

Jean Blanchet (1795-1857)

Jean Blanchet était le neveu du docteur François Blanchet. Après des études au petit séminaire de Québec, il fait l’apprentissage de la médecine auprès de son oncle et va parfaire sa formation à Paris puis à Londres. Établi à Québec, il devient, disait-on, l’un des plus habiles accoucheurs de la ville et aussi le « médecin des pauvres ». Il participe à la fondation de l’École de médecine de Québec et deviendra doyen de la faculté de médecine de l’université Laval.

Jean Blanchet suit aussi ses traces de son oncle en politique. En 1834, il est élu député de la circonscription de Québec. Au parlement, il soutient le Parti patriote. En juin 1837, il participe à l’assemblée du marché Saint-Paul où il dénonce les politiques du parlement britannique. Son mandat parlementaire prend fin en mars 1838.

En 1854, Blanchet est de nouveau élu député de la cité de Québec et il appuie le gouvernement d’Augustin-Norbert Morin. La maladie le force cependant à démissionner en mars 1857 et il meurt le 22 avril suivant.

Augustin-Magloire Blanchet (1797-1887)

Né en 1797, Augustin-Magloire Blanchet était le cousin du Dr François Blanchet par son père et le cousin de Charles Blanchet par sa mère.

Ordonné prêtre en 1821, il est curé de Saint-Charles (sur Richelieu) en 1837, au moment et à l’endroit où le mouvement patriote est à son apogée.

Le 23 octobre, le curé Blanchet assiste à la grande assemblée des Six-Comtés qui se tient dans sa paroisse. Deux semaines plus tard, dans une lettre au gouverneur Gosford, il laisse clairement voir ses sympathies patriotes : (je cite)

« Il n’y a pour ainsi dire qu’une voix pour condamner la conduite du Gouvernement; ceux qui jusqu’ici ont été tranquilles et modérés se réunissent à leurs concitoyens qui les avaient devancés, pour dire que, si le Gouvernement veut le bonheur du Pays, il doit au plutôt [sic] accéder aux justes demandes du peuple; que bientôt il ne sera plus temps. […]

Je dois dire de plus qu’il ne faut plus compter sur les Messieurs du clergé pour arrêter le mouvement populaire dans les environs. Quand ils le voudraient, ils ne le pourraient. D’ailleurs vous savez que les pasteurs ne peuvent se séparer de leurs ouailles, ce qui me porte à croire que bientôt il n’y aura plus qu’une voix pour demander la réparation des griefs, parmi les Canadiens, de quelqu’état et de quelques conditions qu’ils soient. »

La situation politique évolue rapidement par la suite. Un mois après la grande assemblée du 23 octobre, l’armée britannique se dirige vers la vallée du Richelieu où les patriotes sont nombreux. Divers témoignages confirment que le curé Blanchet s’est rendu auprès des patriotes de sa paroisse, au matin de la bataille du 25 novembre, pour prier avec eux et les préparer à une mort éventuelle.

Le 15 décembre, le curé Blanchet est convoqué chez le procureur général et accusé de haute trahison. Le lendemain, il est incarcéré à Montréal, seul membre du clergé parmi des centaines de prisonniers. Malgré les pressions des évêques, le curé de Saint-Charles passe l’hiver à l’ombre. Il est finalement libéré sous caution le 31 mars 1838. À sa sortie de prison, l’abbé Blanchet remplace son frère à Saint-Joseph de Soulanges. Il sera plus tard nommé évêque sur la côte ouest et mourra à Vancouver en 1887.

Étienne Chartier (1798-1853)

Né en 1798, Étienne Chartier est admis au barreau en 1823 mais décide ensuite de se faire prêtre.

Partisan d’un système d’éducation avant-gardiste axé sur la liberté et la raison, il est nommé directeur du collège de Sainte-Anne en 1829, mais, dans son discours d’inauguration, il surprend son auditoire en évoquant notamment le « mépris » des autorités britanniques envers les Canadiens.

Chartier quitte ses fonctions peu après ce discours et commence une série de courtes affectations dans des paroisses souvent difficiles. En 1837, il est à Saint-Benoît, dans un des principaux foyers d’agitation politique. Il s’engage alors dans les débats au point de critiquer un mandement de son évêque. À la veille de la bataille de Saint-Eustache, le 13 décembre 1837, il se rend dans cette paroisse pour y haranguer les patriotes, mais il réalise que la cause est perdue et il se réfugie aux États-Unis.

Suspendu de sa cure, banni par le gouverneur, Chartier reste en contact avec les patriotes qui préparent le soulèvement de 1838. En 1839, il décide de rompre avec le mouvement révolutionnaire mais ses pérégrinations ne sont pas terminées. Il aboutira finalement à Saint-Gilles-de-Beaurivage, où il meurt en 1853.

Sa mort passe presque inaperçue. Selon Aegidius Fauteux, il méritait mieux : (je cite)

« Sans doute, il eut de considérables lacunes […], mais il posséda d’autre part plusieurs des qualités qui font le plus honneur à l’homme. Citoyen, il ne fut peut-être pas d’une profonde sagesse, mais il aima immensément son pays […] ».

Pierre Blanchet, dit le « Citoyen Blanchet » (1816-1898)

Né en 1816, Pierre Blanchet était le neveu du curé de Saint-Charles et donc parent lointain des trois autres Blanchet.

Il étudie au séminaire de Saint-Hyacinthe où il se rend utile au mouvement patriote en copiant des documents de propagande. En octobre 1837, il reçoit la tonsure, mais sa « conduite patriotique » inquiète son évêque et il n’accède pas à la prêtrise. En 1842, il entre au service de la ville de Montréal comme traducteur, tout en poursuivant des études en droit.

En 1852, un dossier disciplinaire est monté contre lui et il est destitué. Cette affaire, qui a toutes les allures d’une vendetta, est tout probablement liée à son militantisme au sein de l’Institut canadien de Montréal dont il est le président en 1852 et l’un des piliers pendant plus de 20 ans. À la fois bibliothèque publique et lieu de débats, l’Institut dérange en raison de ses positions radicales et anticléricales.

Après 1852, les difficultés s’accumulent. En 1854, il perd ses élections. En 1857, il doit fermer le journal de l’Institut canadien, qui perd une bonne partie de ses membres l’année suivante. En 1859, Mgr Bourget condamne l’Institut et excommunie les membres qui restent.

Après un bref séjour aux États-Unis, Pierre Blanchet se retire près d’Arthabaska, où il vit pauvrement des fruits d’une mauvaise terre. Il meurt en 1898, à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, où il aurait renoué, selon un témoin, avec la religion de sa jeunesse.

***

Voilà donc un très bref aperçu de la vie des sept personnages que nous honorons aujourd’hui. Fait exceptionnel, Saint-Pierre a donné naissance à trois députés patriotes et aux deux seuls prêtres qui ont payé le prix de leurs sympathies politiques. La présence d’un collège à Saint-Pierre n’est peut-être pas étrangère à la conscientisation de ses paroissiens. Les liens familiaux y sont probablement aussi pour quelque chose.

J‘aimerais terminer en citant la conclusion du discours prononcé en 1987 par Claude Ryan, alors ministre de l’Éducation, à l’appui d’une motion soulignant le 150e anniversaire des événements de 1837 : (je cite)

« Il ne faut pas oublier [que les Patriotes] ont représenté, à l’Assemblée législative, pendant des années, les aspirations et les désirs démocratiques de leurs citoyens et, par delà les gestes que l’on peut discuter et qui demeureront objet de débats historiques pendant très longtemps, je pense que nous devons tous nous unir, aujourd’hui, dans l’hommage qui leur est dû au titre de la contribution unique qu’ils ont apportée au développement de la démocratie et du gouvernement responsable au Québec ».

——————-

(Le 19 mai 2019, une plaque honorant sept patriotes nés à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud sera dévoilée à l’église de cette paroisse. Par la même occasion, la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du Sud lancera le numéro de mai du Javelier qui contient des notices plus élaborées sur ces sept personnes, avec les références appropriées.)