Les biographies d’Alphonse Desjardins et de son épouse traînent depuis quelques années sur ma table de travail, avec des livres à lire, alors qu’elles devraient être rangées sur les rayons car elles ont été lues depuis longtemps. Je suis sorti de ces lectures avec quelques interrogations un peu difficiles à formuler et probablement peu politiquement correctes.

Dorimène

Écrite par Guy Bélanger, la biographie intitulée Dorimène Desjardins, 1858-1932, Cofondatrice des caisses populaires Desjardins, a été éditée en 2008 par les Éditions Dorimène (créées par le mouvement Desjardins). Elle « retrace la vie de l’épouse d’Alphonse Desjardins sous l’angle de sa contribution à la naissance et au développement des caisses populaires ».

Malgré toute la sympathie qu’on peut avoir pour madame Desjardins et surtout l’immense mérite qu’elle a eu d’élever seule sa famille pendant les longs mois d’absence de son mari et de le soutenir moralement, ce qu’on trouve dans sa biographie pour appuyer le titre de cofondatrice des caisses populaires est un peu mince.

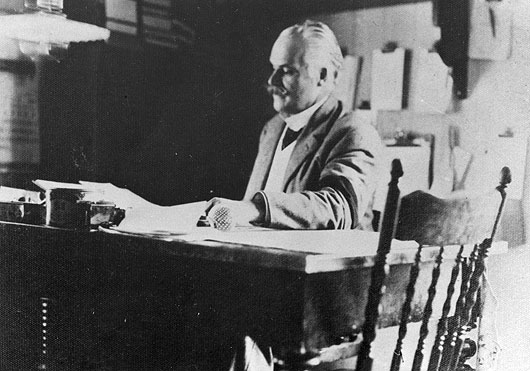

Rappelons qu’Alphonse Desjardins était fonctionnaire au Parlement fédéral quand il a été sensibilisé au problème de l’usure. Pendant trois ans, il a mené des recherches et correspondu avec plusieurs experts à l’étranger pour mettre au point une forme originale de coopérative dont il a ensuite créé les statuts et règlements avec un groupe de concitoyens pour la plupart déjà engagés dans des institutions mutuelles.

Quel a été le rôle de Dorimène à ce moment et « sa contribution à la naissance » de la caisse de Lévis ? L’auteur de la biographie y consacre quelques lignes prudentes :

« À partir de 1897, Alphonse Desjardins entreprend une importante recherche sur la coopération appliquée à l’épargne et au crédit. Les préoccupations qui l’animent sont sûrement partagées par son épouse. De fait, les 14 assemblées préliminaires à la fondation de la première caisse populaire se tiennent dans la résidence familiale des Desjardins. Par conséquent, le fondateur et ses collaborateurs comptent vraisemblablement sur la collaboration de madame Desjardins pour préparer les statuts et règlements. C’est du moins l’opinion exprimée par Adrienne Desjardins, qui affirme que sa mère a participé à ces travaux sur une base informelle. Quoi qu’il en soit, Dorimène Desjardins est présente à l’Assemblée de fondation de la Caisse populaire de Lévis, le 6 décembre 1900 » (p. 31).

Comme Desjardins doit s’absenter pour la session, la gérance de l’institution est confiée à quatre administrateurs en 1901 et 1902. Pendant sept mois, en 1903, Dorimène agit comme adjointe au gérant. L’année suivante et jusqu’en 1906, c’est Théophile Carrier qui occupe cette fonction mais Dorimène est chargée de « tenir les écritures de la comptabilité [la tenue de livres probablement] et de surveiller les opérations courantes de la Société » (p. 38), ce qui lui vaudra les éloges du conseil d’administration. Elle est de plus « tout yeux, tout oreilles » pendant les absences de son mari, surtout quand commencent à courir les rumeurs sur son inexpérience et la fragilité de l’entreprise (p. 41). Il faut préciser ici qu’il s’agit alors d’une minuscule entreprise, sans local ni personnel.

Après 1906, le rôle de Dorimène aux côtés de son époux « est moins bien documenté ». C’est l’époque où Desjardins, entre autres choses, mène une vaste de campagne de fondations de caisses au Québec, en Ontario et chez les Franco-américains, fait cinq voyages de promotion aux États-Unis où il est consulté comme expert, invité comme conférencier, etc.

Pour cette période, il est mentionné que Dorimène « lui apporte l’aide nécessaire dans ses travaux de comptabilité et de correspondance » (p. 50). L’auteur écrit aussi que Desjardins a été influencé par sa femme quand il a introduit la notion de membre auxiliaire dans les règlements (p. 52). Au total, conclut l’auteur, Dorimène Desjardins « fut une vraie militante de l’économie sociale. Son action a laissé suffisamment de traces tangibles pour qu’on puisse la considérer comme la cofondatrice des caisses populaires » (p. 88).

On ne peut dire qu’il y a là une grande conviction et cette impression ressort aussi à la lecture de la biographie magistrale que le même auteur a consacrée à Desjardins en 2012 (http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/alphonse-desjardins).

Alphonse

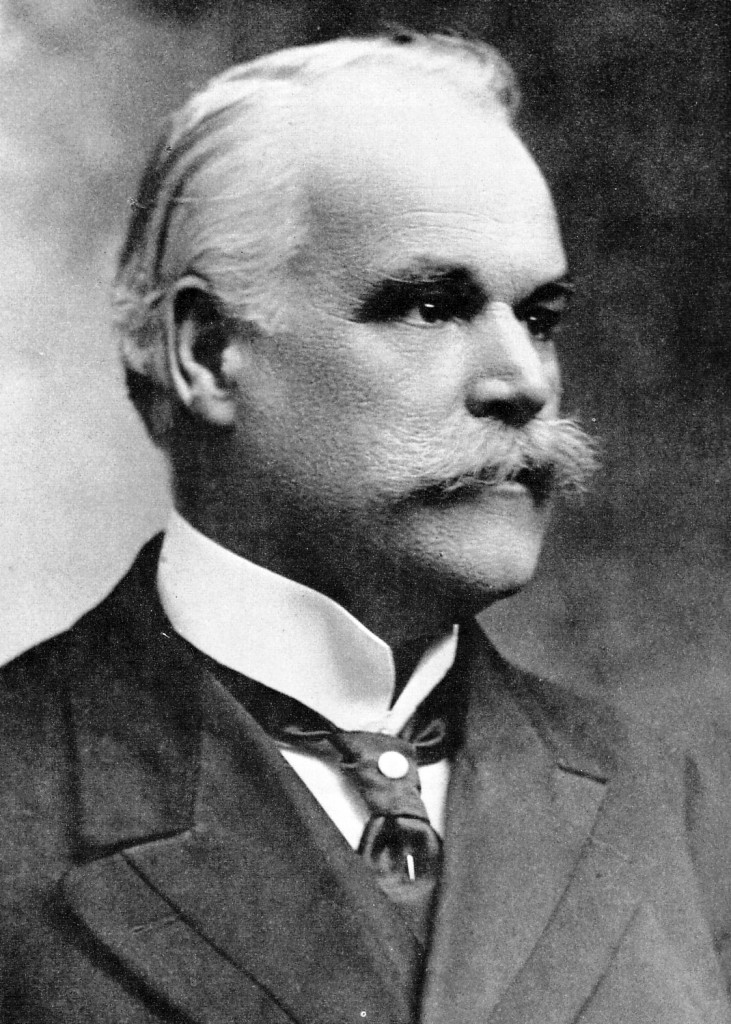

Auteur d’une biographie partielle de Desjardins, le professeur Yves Roby nous disait, il y a près 50 ans, que le fondateur des caisses populaires était un authentique héros. La lecture de sa dernière biographie nous en convainc facilement. L’ouvrage de Guy Bélanger est le résultat de nombreuses années de recherche et bénéficie d’informations nouvelles ou méconnues. Il nous montre l’intellectuel et l’entrepreneur à l’origine des caisses populaires, « sans reléguer au second plan les autres aspects de sa vie active », dont sa vie familiale.

Sur le rôle de Dorimène dans la fondation des caisses, on ne trouve cependant rien de nouveau. En fait, il y en a moins. L’auteur ne reprend pas ses propos sur le rôle présumé de l’épouse de Desjardins dans la phase fondamentale de 1897-1900 et ne mentionne pas explicitement sa présence à l’assemblée de fondation (p. 150-153). Il évoquera souvent le soutien de madame Desjardins à son mari mais il écrit d’entrée de jeu que ce dernier est « considéré à juste titre comme le fondateur des caisses populaires » (p. 8), et, à la dernière page, comme une sorte de concession, que Dorimène Desjardins est « considérée depuis peu comme la cofondatrice de facto » (p. 656). On ne sent pas l’enthousiasme, comme si cet ouvrage produit « hors les murs » venait mettre un bémol sur le précédent « fait maison ».

Mais, ce n’est peut-être qu’une impression.

Je vais maintenant ranger les livres.

PS: Dans la biographie rédigée par Guy Bélanger, en 2023, Dorimène Desjardins est présentée comme « maîtresse de maison et coopératrice », sans allusion à son rôle de fondatrice (Dictionnaire biographique du Canada, vol. 16, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 1 sept. 2024, https://www.biographi.ca/fr/bio/desjardins_dorimene_16F.html).