La commémoration de la Première Guerre mondiale permettra peut-être de mettre en valeur l’armée canadienne et ses glorieux combattants mais elle ravivera aussi le souvenir de la crise de la conscription, des émeutes qu’elle a provoquées à Québec et de tensions raciales que le Canada a connues par la suite, obligeant les « bonententistes » à se mobiliser pour raccommoder le tissu social.

Déjà, plusieurs ouvrages sont annoncés dont la réédition d’un livre-pionnier, Québec sous la Loi des mesures de guerre de Jean Provencher (Lux Éditeur). Il y aura aussi, cet automne, La Grande guerre de Paul Caron (par Béatrice Richard, aux PUL) et Le Québec dans la Grande Guerre (de Courtois et Veyssière au Septentrion).

Y aura-t-il quelqu’un pour s’intéresser aux chansons de guerre de cette époque? Probablement pas, et c’est dommage.

Le petit conscrit

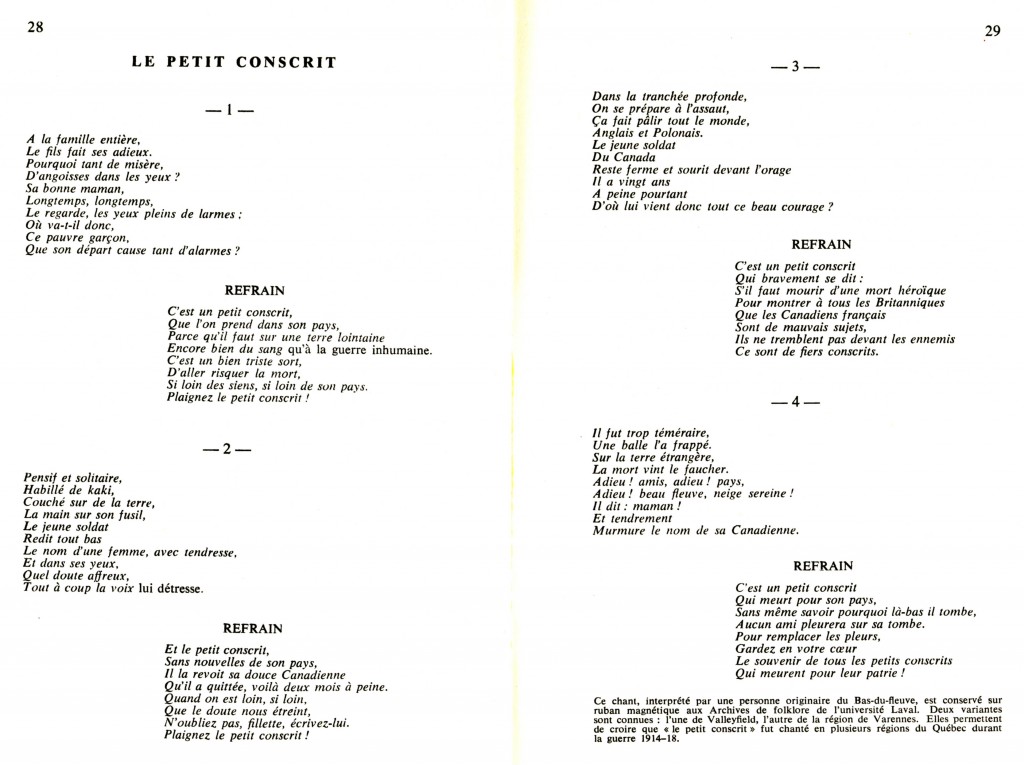

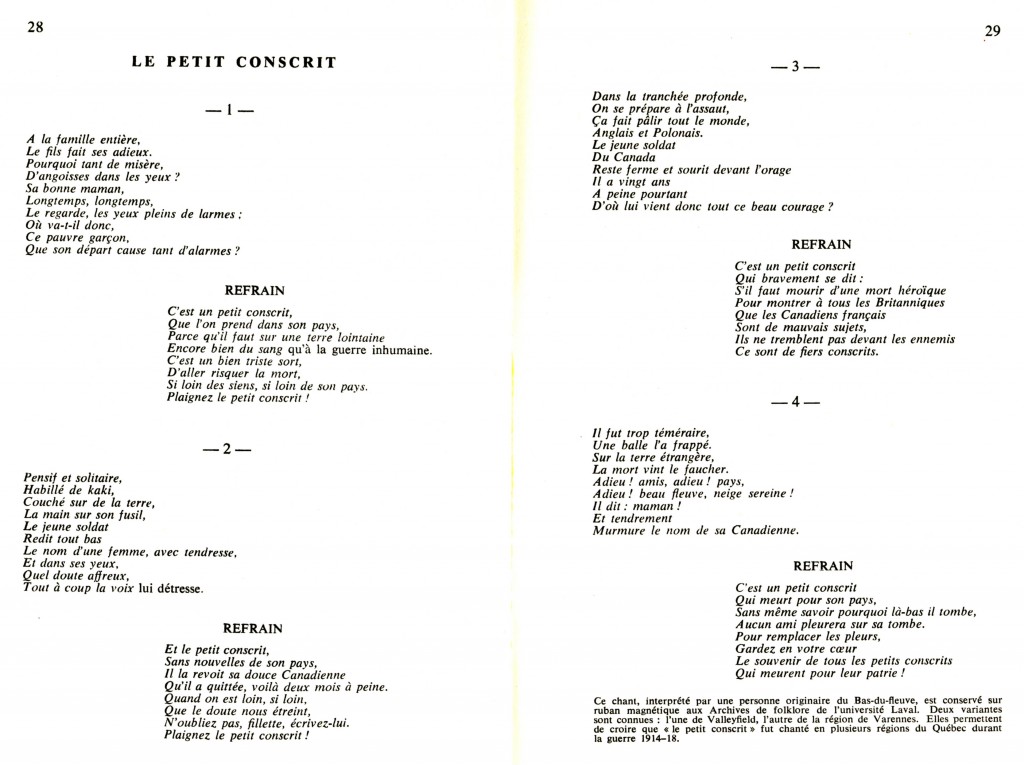

L’ouvrage de Provencher (Montréal, Boréal Express, 1971, p. 28-29) reproduit les paroles d’une de ces chansons, Le petit conscrit, qui a connu beaucoup de popularité et dont l’origine est restée longtemps nébuleuse.

À l’époque (1971), Provencher l’avait trouvée, chantée par un homme du Bas-du-fleuve, parmi les enregistrements sur ruban magnétique des Archives de folklore de l’Université Laval. Deux variantes étaient connues : l’une de Valleyfield, l’autre de la région de Varennes, ce qui permettait de croire que Le petit conscrit avait été chanté dans plusieurs régions du Québec. En fait, elle avait franchi nos frontières puisqu’on la retrouve chez les Franco-américains (http://cdi.uvm.edu/collections/getItem.xql?pid=vfc1998-0007_ms2008-3095-025_026_027_028&view=transcript) et chez les Franco-ontariens (http://bv.cdeacf.ca/bvdoc.php?no=114658&col=RA&format=htm).

En 1987, Le petit conscrit est interprété par Eudore Belzile (l’informateur des Archives de folklore?) dans le film La Guerre oubliée (http://elephant.canoe.ca/films/guerre-oubliee_40047/); le générique mentionne alors que l’auteur est inconnu. Dix ans, plus tard, Pierre Fournier l’insère dans son recueil de chansons engagées, De lutte en turlutte (Septentrion, 1998), sous une version abrégée, toujours anonyme, avec quelques lignes différentes et un couplet nouveau.

Jusque-là, plusieurs indices portent à croire qu’il s’agit d’une chanson folklorique dont l’origine se perd dans la nuit des temps et que tout un chacun modifie à son gré. Pourtant, elle a une origine précise.

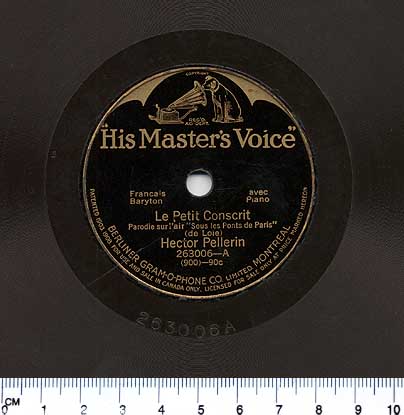

Les bibliothèques nationales du Québec (DIS-78/00872) et du Canada (No Amicus 31386757) possèdent un enregistrement sur disque Berliner de cette chanson interprétée par Hector Pellerin, probablement en novembre 1918.

Le petit conscrit est une « Parodie sur l’air « Sous les ponts de Paris » », la célèbre mélodie que Scotto et Rodor ont composée en 1914. Le nom du parolier, « Loie », est orthographié différemment sur la version papier conservée à la BANQ (789.1599 P4891 1918 MUS) : le document imprimé aux éditions Alfred Nohcor (Rochon) à la même époque donne plutôt « Loïc », et l’éditeur a fourni la même information pour breveter cette œuvre, le 29 juin 1918, tel qu’il apparaît dans les publications officielles (Canadian Patent Office Record et Canada Gazette, 1918, p. 36).

Qui est donc ce « Loïc »?

La clef de l’énigme se trouve dans la chronique de théâtre du Pays le 16 novembre 1918. On y annonce qu’une nouvelle revue musicale, Envoye! Envoye!, prend l’affiche à Montréal, que son auteur, Paul Gury, est inconnu du public comme « revuiste » mais que « tout le monde connaît son talent de chansonnier puisqu’il est l’auteur de la chanson Le petit conscrit et de bien d’autres qui sont devenues si populaires dans toute la province ».

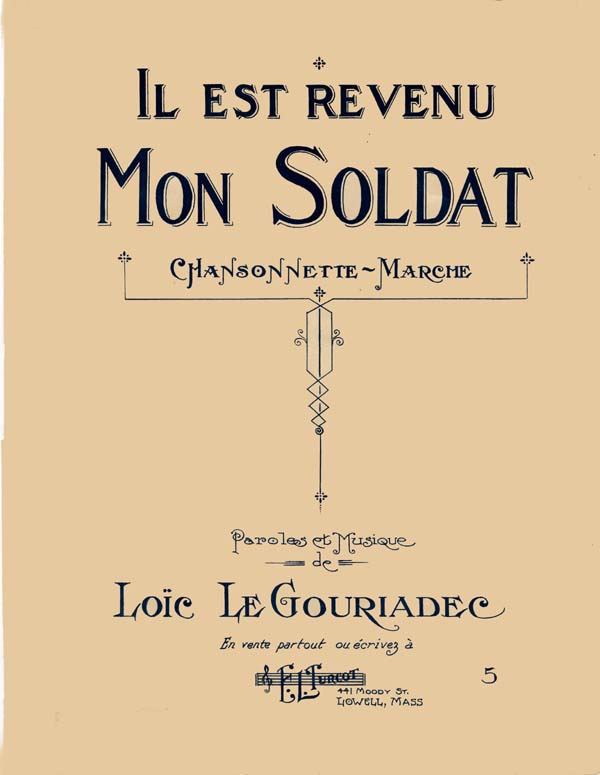

Paul Gury s’appelle en fait Loïc Le Gouriadec. Né à Vannes (Bretagne), en 1888, il s’établit à Montréal en 1909 où il s’adonne à divers métiers. Inscrit au tout récent Conservatoire d’art dramatique, il entreprend une carrière d’acteur mais le déclenchement de la guerre le ramène en France. Réformé, il revient à Montréal et se fait connaître comme parolier avec Le petit conscrit, La charge des Canadiens et Il est revenu mon soldat, cette dernière éditée à Lowell sous son vrai nom, Loïc Le Gouriadec. Son Petit conscrit aurait été joué dans une revue musicale et dans les salles de cinéma, pendant les « changements de bobines » (http://www.shrn.org/fr/chroniques-historiques/chroniques-shrn/article/le-cinema-a-saint-jerome).

En 1918, Gury devient directeur du Théâtre National. De 1922 à 1937, il séjourne en Europe. À son retour au Québec, il connaît une carrière prolifique comme metteur en scène, auteur de radio-romans (dont Rue Principale, Leprocès du fils de l’homme, La fiancée du commando et Vie de femmes) et réalisateur des premiers films tournés au Québec dont Le curé du village et Un homme et son péché (1949). Gury est décédé à Montréal en 1974. Il était l’époux d’Yvette Brind’Amour.

A défaut de pouvoir entendre l’interprétation de Pellerin (son disque n’est pas numérisé), voici les paroles originales éditées, probablement en 1918, par Alfred Rochon. On peut écouter la version de Pierre Fournier et de son groupe Break syndical sur Youtube (http://www.youtube.com/watch?v=VvtnoxV7clw).

LE PETIT CONSCRIT

(Air : Sous les ponts de Paris)

1

À la famille entière,

Le fils fait ses adieux,

Mais pourquoi tant d’misère,

D’angoisse dans les yeux;

Sa vieill’ maman

Longtemps, longtemps,

Le regard’ les yeux pleins de larmes.

Où va-t-il donc,

Le pauvre garçon,

Que son départ caus’ tant d’alarmes?

Refrain 1

C’est un petit conscrit

Qu’on prend à son pays

Parce qu’il faut sur un’ terre lointaine

Encor’ du sang à la guerre inhumaine!

C’est un bien triste sort

D’aller risquer la mort

Si loin des siens, si loin de son pays!

Plaignez le p’tit conscrit!

2

Pensif et solitaire,

Habillé de kaki,

Couché sur de la terre,

La main sur son fusil,

Le jeun’ soldat

Redit tout bas

Un nom de femme, avec tendresse.

Mais, dans ses yeux,

Quel doute affreux

Met tout-à-coup quelle détresse?

Refrain 2

C’est un petit conscrit

Sans nouvell’s du pays.

Il la revoit sa douce Canadienne

Qu’il a quittée voilà deux mois à peine.

Quand on est loin, si loin,

Le doute vous étreint.

N’oubliez pas, fillette, écrivez-lui,

Pensez au p’tit conscrit!

|

3

Dans la tranchée profonde,

On s’prépare l’assaut.

Ça fait pâlir tout l’monde,

Anglais ou coloniaux.

Le jeun’ soldat

Du Canada

Rest’ ferm’ et sourit d’vant l’orage

Il n’a qu’vingt ans

À pein’, pourtant!

D’où lui vient donc tout ce courage?

Refrain 3

C’est un petit conscrit

Qui, bravement, s’est dit :

« S’il faut mourir, j’veux un’ mort héroïque,

Afin d’montrer à tous ces « Britanniques »

Qu’les Canadiens Français,

S’ils sont d’mauvais sujets,

Ne tremblent pas devant les ennemis

Ils sont de fiers conscrits!

4

Il fut trop téméraire,

Une ball’ l’a touché.

Sur la terre étrangère,

La mort va le faucher.

Adieu, amis,

Adieu, pays,

Adieu beau fleuv’, neiges sereines!

Il dit: « maman »

Et tendrement

Murmur’ le nom d’sa Canadienne.

Refrain 4

Et le petit conscrit

Meurt loin de son pays

Sans bien savoir pourquoi là-bas il tombe,

Aucun ami ne fleurira sa tombe.

Pour remplacer les fleurs,

Gardez dans votre cœur

Le souvenir de tous les p’tits conscrits

Qui meur’nt loin du pays

|

PS: il en existe une version légèrement différente sur le site Chez Muse, sans musique (http://gauterdo.com/ref/pp/petit.conscrit.html).