Publié aux Éditions de l’Homme, Montréal capitale présente l’histoire du site archéologique du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada qui se trouvait à proximité de l’emplacement actuel du musée de Pointe-à-Callière.

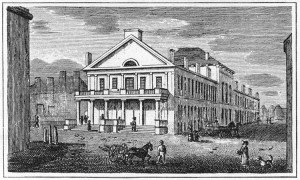

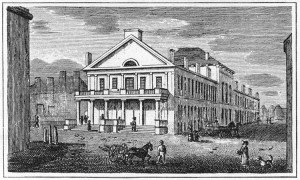

Qui se souvient de cette capitale éphémère ? Après les rébellions et l’Union, le Parlement du Canada-Uni siège brièvement à Kingston, puis à Montréal, de 1844 à 1849, dans l’édifice d’un marché érigé en 1834.

Des fouilles menées de 2010 à 2017 ont permis de mettre au jour plus de 350 000 artéfacts et de fournir une riche iconographie à ce magnifique ouvrage qui contient en outre des reconstitutions 3D détaillées, ainsi que des cartes et des illustrations anciennes. Une vingtaine de spécialistes de plusieurs disciplines ont collaboré à ce beau livre sous la direction de Louise Potier, archéologue en chef à Pointe-à-Callière.

Du marché au parlement

Le premier chapitre dresse un portrait de Montréal et de ses marchés avant 1834. Le deuxième traite de la construction du marché Sainte-Anne, de ses activités et de la place que les femmes y tiennent. Le troisième évoque le « changement » dans les années 1840 : l’Union des Canadas, l’installation du parlement à Kingston, la marche vers le gouvernement responsable, la presse de l’époque, etc. Dans le quatrième, la capitale déménage à Montréal où il faut choisir des bâtiments pour le parlement et le gouvernement ; il y est aussi question des origines des Archives nationales et de la Commission de géologie, des hôtels de la ville, du palais de justice et du marché Bonsecours, de la frénésie immobilière. Au cinquième chapitre, on entre dans le cœur de l’activité parlementaire : de nombreux artéfacts permettent d’illustrer divers aspects du Parlement, de l’ouverture de la session à la buvette en passant par la bibliothèque, la poste, les normes sanitaires, et la présentation de trois pétitions autochtones qui vaudrait au Parlement le statut de « haut lieu de la diplomatie ».

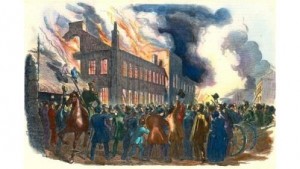

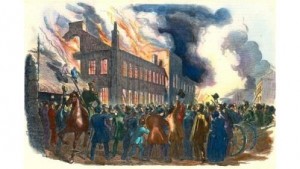

Intitulé « Quand tout bascule », le sixième chapitre traite de l’abolition des Corn Laws (1846), du typhus (1847), du « printemps des peuples » au niveau international (1848) et finalement de l’incendie de 1849 et de ses suites.

C’est la partie qui nous laisse sur notre faim, car elle manque de cohésion et suit un plan difficile à comprendre. Une section intitulée « 1849 : tous au Parlement ! » donne d’abord la chronologie des événements d’avril à octobre 1849 et inclut un encart sur la perte de la bibliothèque ; la suivante évoque quelques témoignages de citoyens sur l’émeute ; vient ensuite une section sur les messages de sympathie adressés, après l’émeute, au gouverneur Elgin ; enfin, un des collaborateurs se demande si la loi d’indemnisation a été la cause ou le prétexte de l’incendie et montre (20 pages après le résumé de l’émeute et beaucoup de digressions) le visage des personnes qui en étaient les principaux acteurs.

Pour donner au lecteur un récit compréhensible des faits, il aurait mieux valu décaler les deux textes « prématurés » (sur la bibliothèque et sur Elgin) et mieux agencer les autres qui sont consacrés spécifiquement à l’émeute : commet en est-on arrivés là, qui a fait quoi, comment et avec quelles conséquences judiciaires ?

La frustration croissante de torys

Le lecteur « arrive » à l’émeute du 25 avril (« 1849 : tous au Parlement ! », p. 184) sans un exposé adéquat du contexte politique, avec à peine une énumération de ce qui « exacerbe les tensions » (l’abolition des Corn Laws, la crise économique, le typhus, la perte de pouvoir des torys, les débats houleux au Parlement). C’est un peu court pour expliquer comment une meute de torys anglophones s’est retrouvée au Champ-de-Mars, puis au parlement, le soir du 25 avril 1849. Il est difficile de relier l’action des émeutiers de Montréal avec le « printemps des peuples » européen : ce sont les Canadiens français qui auraient alors dû se soulever… Quant à la nouvelle politique commerciale de la Grande-Bretagne (illustrée par le Corn Laws), elle constitue certes l’arrière-plan des événements de 1849, car elle affecte durement la classe marchande anglo-montréalaise, mais pourquoi s’en prendre au Parlement ?

L’émeute est le résultat d’une série de changements politiques qui, dans les 20 mois précédant avril 1849, ont provoqué une irritation croissante chez les torys.

En août 1847, la reine sanctionne une loi qui établit une liste civile permanente et marque la fin de la « querelle des subsides » qui avait opposé le gouverneur à la majorité parlementaire du Bas-Canada pendant des décennies.

En mars 1848, en vertu du principe de la responsabilité ministérielle, La Fontaine devient premier ministre.

En août 1848, une loi britannique révoque la clause de l’Acte d’Union qui restreignait l’usage de la langue française au Parlement.

En janvier 1849, dans un « discours du trône » prononcé en partie en français, le gouverneur Elgin annonce l’amnistie générale des insurgés de 1837-1838.

Enfin, en février 1849, l’Assemblée législative entreprend l’étude d’une proposition de La Fontaine visant à indemniser les personnes dont les biens ont été endommagés ou détruits durant les répressions de 1837 et 1838 au Bas-Canada. Une mesure semblable avait été précédemment adoptée pour le Haut-Canada, à l’initiative d’Allan MacNab qui sera néanmoins le leader des opposants à un traitement identique pour le Bas-Canada. « L’Union, disait-il, a complètement manqué son but. Elle fut créée pour l’unique motif d’assujettir les Canadiens français à la domination anglaise. Le contraire en est résulté ».

L’émeute

C’est ce contexte politique, escamoté dans Montréal capitale, qui aide à comprendre la réaction des torys quand Elgin sanctionne le « bill des indemnités » adopté au terme d’un « filibuster » de 3 mois. Pendant ce débat (qui fut plus que « houleux »…), les médias anglophones de Montréal avaient chauffé la marmite. Le 25 avril, La Gazette lance un « cri de race » explicite et un appel direct « au combat ». Le message est clair : si l’Angleterre et le gouverneur ne nous défendent pas contre la « French domination », il faudra le faire nous-mêmes. Montréal capitale ne cite que quatre lignes de « l’Extra » publié par la Gazette. L’original aurait fait une belle illustration. L’a-t-on cherché ?

D’un texte à l’autre, de la page 184 à la page 209, on finit par trouver les noms de quelques acteurs du drame, sans trop savoir qui a fait quoi. Page 185, on évoque « quelques discours » au Champ-de-Mars, mais seulement un nom d’orateur, Alfred Perry, le chef des pompiers, selon qui l’incendie aurait été « accidentel ». C’est effectivement ce qu’il racontera, quarante ans plus tard, dans un article où il décrit longuement l’émeute, et mentionne plusieurs gestes de violence commis par lui et quelques comparses sur les biens et les employés du Parlement. Ce document ne semble pas avoir été retenu par cet ouvrage. Aurait-on mis en cause sa crédibilité ? Son opinion voulant que l’incendie soit un accident trouve un démenti à la page suivante où une annaliste des Sœurs grises écrit que des émeutiers « mettaient le feu à tous les coins avec des torches allumées ».

Le texte suivant (« Des citoyens témoignent », p. 194) ne nous avance pas beaucoup pour établir des responsabilités. Quelques témoins seulement sont cités, dont un qui mentionne que le chef des pompiers a demandé à la foule de bloquer le passage des pompes ! Un sous-titre annonce « qui a mis le feu ? », mais l’auteur n’esquisse pas vraiment de réponse et ne semble pas avoir vraiment essayé d’en trouver à partir des dépositions faites à l’enquête : combien y en avait-il, quels constats généraux peut-on en tirer ? Il note cependant qu’il n’y avait pas de femmes ni d’autochtones parmi les déposants, absence « révélatrice du peu de cas qu’on fait d’eux dans la vie publique »…

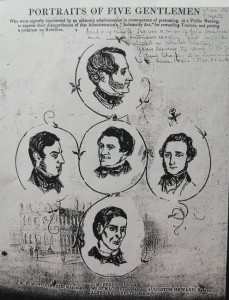

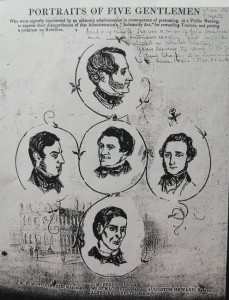

Aucun coupable

Pour ce qui est enfin des suites judiciaires, il faut se contenter d’informations éparses : deux paragraphes qui mentionnent des arrestations dans les éphémérides (p. 190 et 193) et une illustration de Punch montrant « cinq gentilshommes injustement emprisonnés » avec un bas de vignette précisant que Ferres, le propriétaire de la Montréal Gazette, a été libéré sous caution et n’a pas été « inquiété davantage par la suite » (p. 205).

En réalité, il y eut des suites, mais il faut les chercher un peu plus loin.

Un an plus tard, L’Ordre social (28 mars 1850) nous apprend que le « grand jury du district de Montréal n’a pas trouvé matière à accusation contre Alfred Perry, Joseph Ewing, Donald Murray, John Maydell, et Isaac Aaron accusés d’avoir mis le feu à la maison du Parlement en avril dernier ».

La Minerve du 28 mars 1850 révèle par la suite que « le grand jury a rapporté un bill d’accusation fondée contre Henry Jamieson pour émeute et démolissement de maison durant les troubles à Montréal et de « non fondée » contre Alfred Perry, W. G. Mack, C. R. Bedwell, Hugh Montgomerie, James Farrell, Joseph Bowie, Alexander Bowie, James Nelson, Robert Cooke, Robert Howard, Peter Cooper, James Bowie, Donald McDonald, Joseph Ewing, Augustin Howard, James Moir Ferres [éditeur de la Gazette], John Esdaile, et Donald Murray. Ces individus, comme on le sait, étaient accusés d’avoir pris part aux émeutes de l’année dernière ».

Tous ces « gentilshommes » (sauf Jamieson) s’en sortent donc sans accusation, mais La Minerve ajoute un commentaire intéressant : « Dans cette investigation de la grande enquête du district, les témoins ont encore fait défaut, plusieurs qui étaient assignés, ajoute-t-on, n’ont pas comparu et n’ont pu être trouvés à Montréal. Ont-ils agi ainsi par crainte ou par faveur, c’est ce que nous ignorons ».

La Fontaine pouvait bien être premier ministre, les autorités — gouverneur, armée, police et pompiers — étaient sous contrôle anglophone dans une ville où les francophones étaient alors minoritaires. Quand Jamieson est cité à la barre pour son procès en octobre 1850, on constate que tous les membres du jury sont francophones, sauf un, et le shérif reçoit instruction de trouver des jurés qui parlent anglais (La Minerve, 17 octobre 1850). Plus chanceux que Riel (condamné par un jury à 100 % anglo-protestant), Jamieson sera acquitté deux semaines plus tard.

***

Montréal capitale est à cent lieues de l’opuscule de 1999 (Une capitale éphémère, au Septentrion), ouvrage improvisé pour le cent cinquantième anniversaire, à défaut de celui qu’un auteur n’a pas livré. Le traitement accordé à l’histoire du marché Sainte-Anne et du parlement de Montréal par l’ouvrage de Pointe-à-Callière mérite tous les éloges. Il ratisse large pour dresser le portrait de la capitale, mais on comprend qu’il ne se soit pas attardé à l’émeute, à ses participants et à ses conséquences judiciaires, tous des « faits divers » qui n’ont pas laissé beaucoup de traces archéologiques et qui n’intéressent pas beaucoup les universitaires. Ce n’est pourtant pas de la plus « petite histoire » que plusieurs chapitres du livre.

Pour l’histoire du 25 avril 1849, faudra-t-il attendre le deux centième ?