Le 30 juin 2024, une stèle funéraire a été érigée dans le cimetière du Bord-de-l’eau de Saint-Jean-Port-Joli en mémoire de Calixa Lavallée, le fils du compositeur de l’hymne national Ô Canada, décédé dans cette paroisse en 1883. L’antiquaire Raynald Saint-Pierre caressait ce projet depuis longtemps et s’y intéressait d’autant plus qu’il habite depuis plus d’un demi-siècle la maison où le jeune Lavallée a brièvement demeuré, au début des années 1880, avec sa mère, sa grand-mère et son jeune frère Raoul[1].

En 1923, dans son Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, Arthur Fournier déplorait l’absence de stèle marquant le lieu d’inhumation du jeune Calixa[2]. Gérard Ouellet, dans Ma paroisse (1946), croyait qu’on aurait pu ainsi « honorer la mémoire du père[3] ».

Mais, justement, comme l’écrivait Ouellet, où était « ce curieux de bonhomme [qui] demeure aux États-Unis tandis que sa famille est à Saint-Jean-Port-Joli » ? Et comment les Lavallée se sont-ils retrouvés là sans le « chef de famille » ?

La vie d’artiste

Né à Verchères en 1842, Calixa Lavallée (né Calixte Paquet dit Lavallée) faisait carrière aux États-Unis quand il se marie, à Lowell, le 21 décembre 1867.

Calixa Lavallée (L’Opinion publique, 13 mars 1873); madame Lavallée (Archives de l’U. Laval, P354, c.1866)

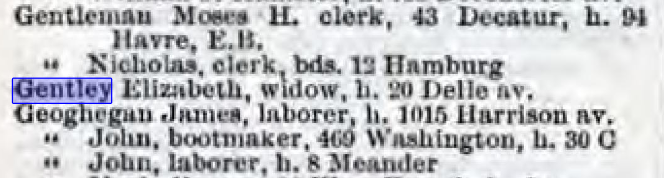

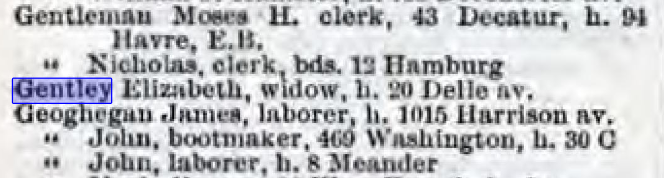

Le nom de l’épouse est resté mystérieux. Le dernier et plus sérieux biographe de l’artiste, Brian C. Thompson[4], ne semble pas s’être attardé à cette question que les historiens universitaires laissent volontiers aux généalogistes… Même si le registre des mariages de la St. Ann’s Episcopal Church, à Lowell, et le registre civil[5], de même que le New York Clippers’ du 4 janvier 1868 désignent l’épouse comme « Josephine Gentilly », Thompson laisse entendre dans une note (p. 411, note 32) que le père pourrait plutôt s’appeler « Gentle », un nom que les archives militaires déforment parfois en « Gentill », ce qui pourrait peut-être mener à « Gentilly », nom sous lequel madame Lavallée est identifiée dans plusieurs actes d’état civil. Quant à la mère de Joséphine, le registre civil ne donne qu’un prénom : Elizabeth. Au recensement de l’État de New York, en 1875, elle se nomme « Elisabeth Johnson »; dix ans plus tard, dans le Boston Directory de 1885[6], à la même adresse que Calixa, c’est la veuve « Elizabeth Gentley », un patronyme qui se serait transformé ici pour devenir « Gentilly ».

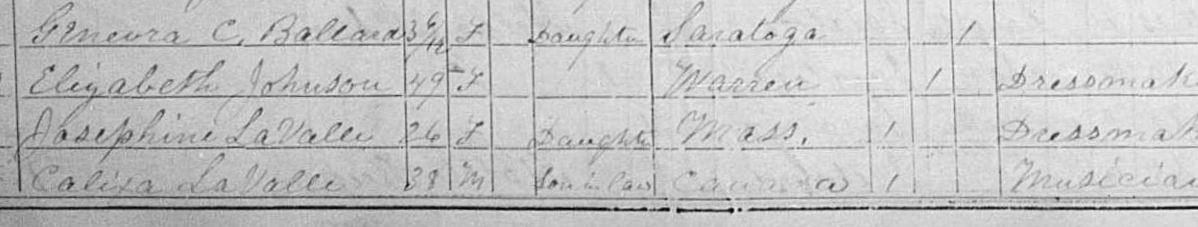

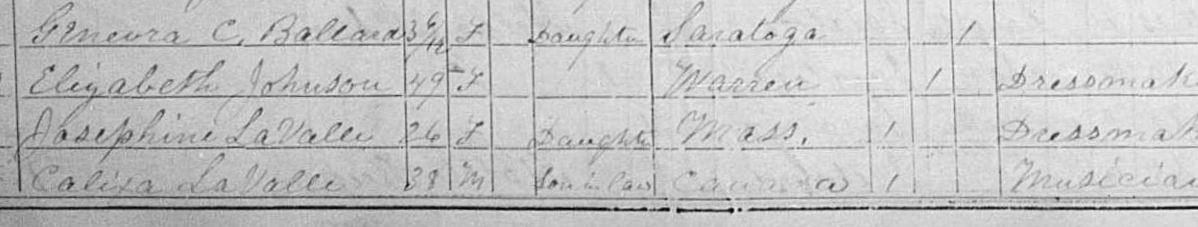

Recensement de 1875, État de New York.

Boston Directory, 1885

Le mariage de Lavallée ne signifie pas l.a stabilité ni la sédentarité. Le soir des noces, la troupe de Lavallée, les New Orleans Minstrels’, est en scène et, le lendemain, elle reprend sa tournée. Le couple demeure d’abord à Boston, où Calixa Lavallée enseigne et compose, mais il voyage aussi beaucoup. Quand un premier fils, Calixa, naît à Lawrence, Mass., le 20 septembre 1868, le père est en tournée à Montréal[7].

Le couple a ensuite eu une fille, Rose (oubliée par le biographe), née à Lawrence et morte du cholera le 9 juillet 1870 à deux mois et demi[8].

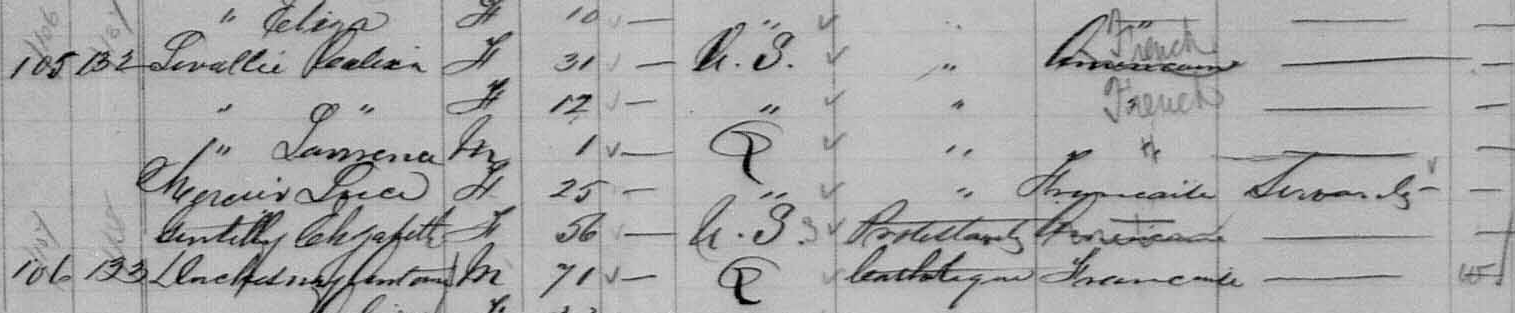

Déçu par un projet d’opéra avorté en 1872, Lavallée décide de poursuivre sa carrière à Montréal où sa femme le rejoint en 1873… mais il part aussitôt étudier à Paris. Thompson n’en parle pas dans sa biographie, mais il semble bien que Joséphine a séjourné à Wilton, près Saratoga, NY, pendant l’absence de Calixa. Au recensement de 1875, réalisé au début de l’été, elle vit chez sa mère, que le recensement nomme « Élizabeth Johnson » (sans qu’on sache si c’est son nom ou celui de son mari défunt), avec son fils Calixa, 6 ans. Les deux femmes sont couturières. Chose étonnante, le musicien Calixa est aussi recensé avec elles alors qu’il se trouve à Paris.

Revenu à Montréal à l’été 1875, Lavallée travaille quelques années avec le violoniste Frantz-Jehin Prume et sa femme, la soprano Rosita del Vecchio. Il est aussi maître de chapelle de la paroisse Saint-Jacques.

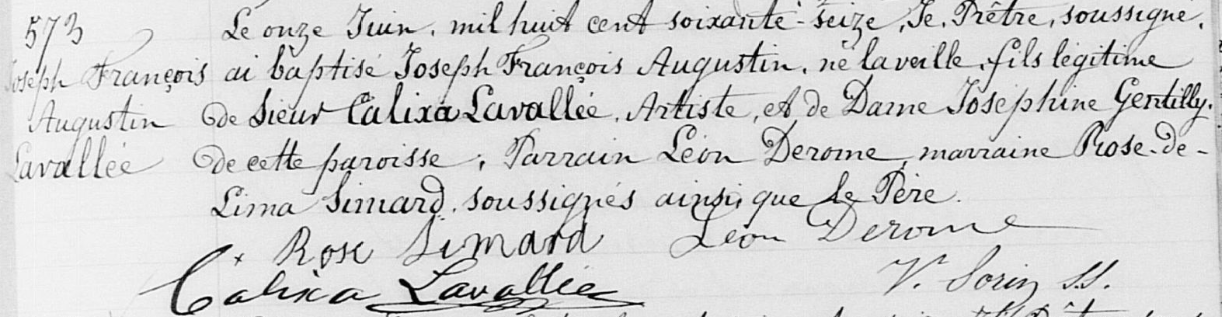

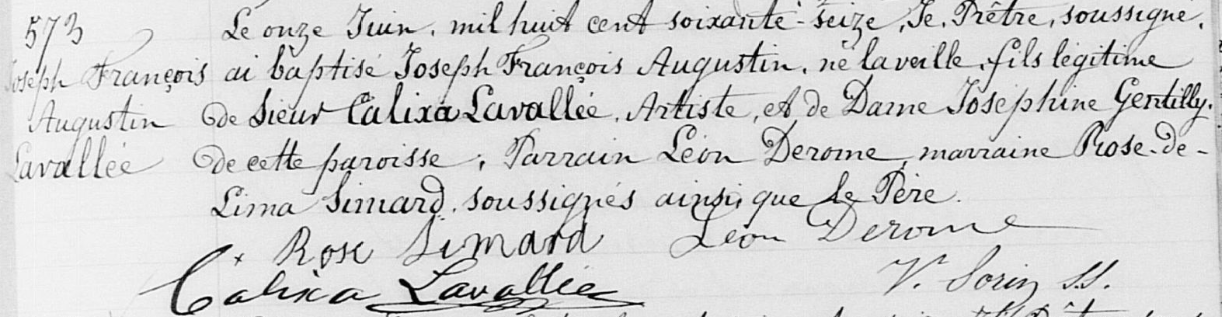

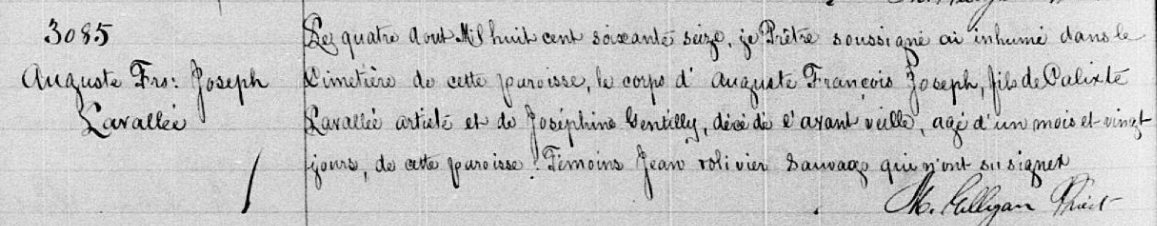

À Montréal, le couple vit d’abord chez le père de Calixa qui exploite une lutherie et importe des instruments de musique. Vers 1876, il emménage au 82, Cathcart. C’est l’année de naissance d’un deuxième garçon, né le 10 juin et baptisé Joseph François Augustin à Notre-Dame le 11. Cet enfant meurt lui aussi en bas âge, le 2 août, et le registre le nomme « Auguste Frs Joseph » lors de l’inhumation le 4. Son père est identifié comme « artiste ».

Naissance et décès d’Augustin, 1876.

En 1878, Calixa prend une chambre à Québec en vue d’y poursuivre sa carrière. Organiste de l’église Saint-Patrick, il fréquente l’élite de la Vieille Capitale. En 1879, il compose une cantate en l’honneur du marquis de Lorne, nouveau gouverneur général du Canada.

Il aurait passé environ un an loin de sa femme. Comme Thompson le souligne, ni son anniversaire de naissance, ni son 10e anniversaire de mariage, ni la période des Fêtes ne semblent avoir favorisé un rassemblement familial : « Lavallée had been married for eleven years but bachelorhood suites him, judging by the frequency with which he was able to regain it. After so many years on the road, he was used to being in the company of other men[9] » (Lavallée était marié depuis onze ans, mais le célibat lui convenait, à en juger par la fréquence avec laquelle il parvenait à le retrouver. Après tant d’années sur la route, il était habitué à être en compagnie d’autres hommes).

En 1879, la famille est réunie au 22, rue Couillard, mais, à l’automne, elle déménage à Lévis (probablement pour se loger à meilleur coût) où Calixa fils est entré au collège en avril 1879, selon les informations très précises communiquées à Gérard Ouellet par monseigneur Élias Roy :

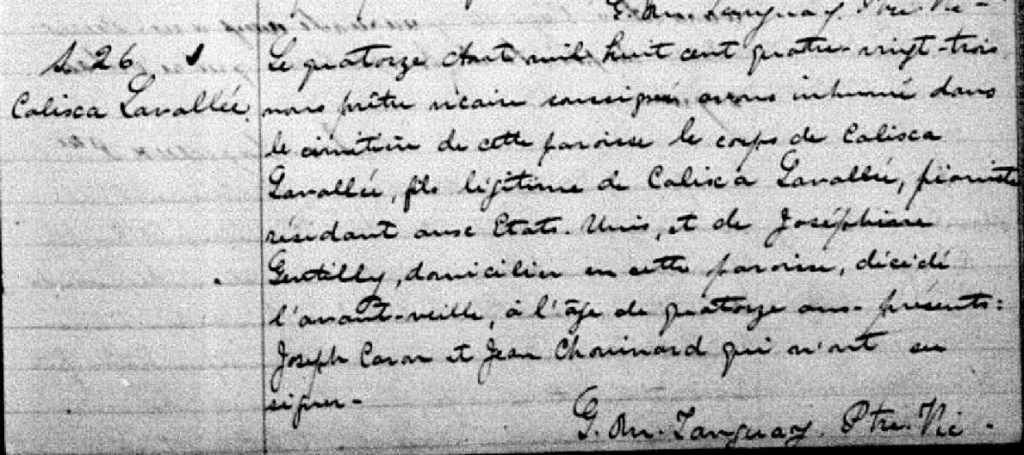

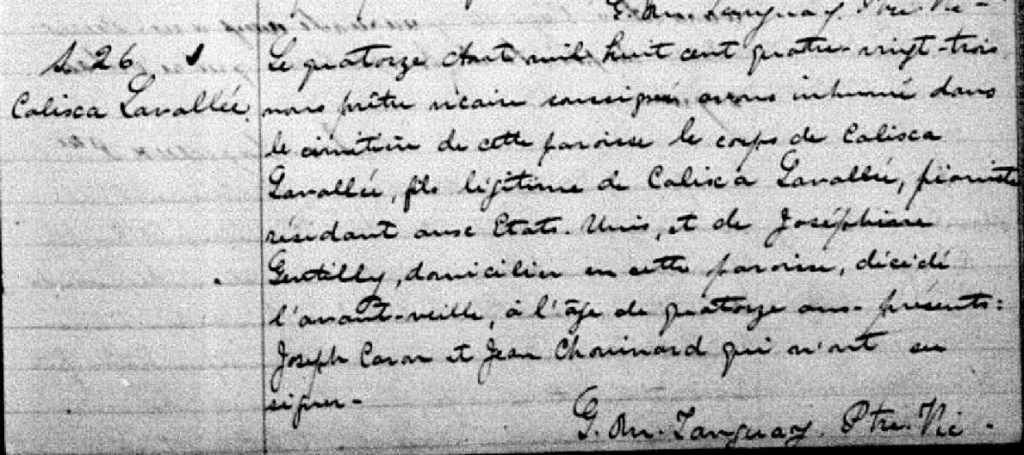

À ce moment, son domicile était 22, rue Couillard, Québec. L’enfant avait dix ans, et sa mère s’appelait Joséphine Gentilly. Le jeune Lavallée revint encore l’année suivante et il fit sa Première. Il mourut le 12 août 1883 à Saint-Jean-Port-Joli où demeurait sa mère pendant que le père était aux États-Unis. Il fut inhumé le 14 août 1883.

M. l’abbé Gaudiose Turgeon qui avait la mémoire des noms et des dates m’a toujours dit que le jeune Calixa Lavallée était encore élève du Collège au moment de sa mort. Mais je n’ai rien trouvé dans les livres du Collège pour confirmer cette assertion[10] .

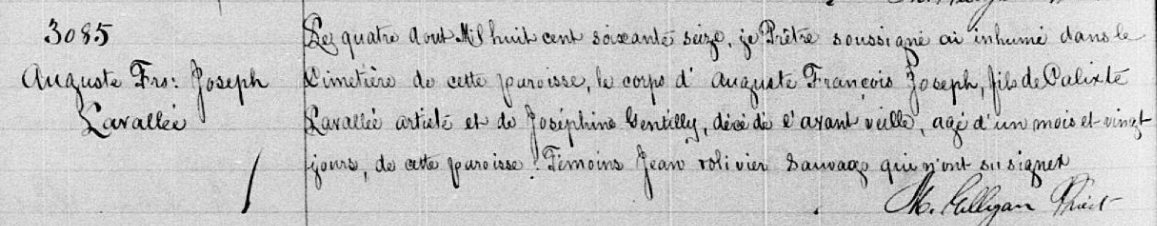

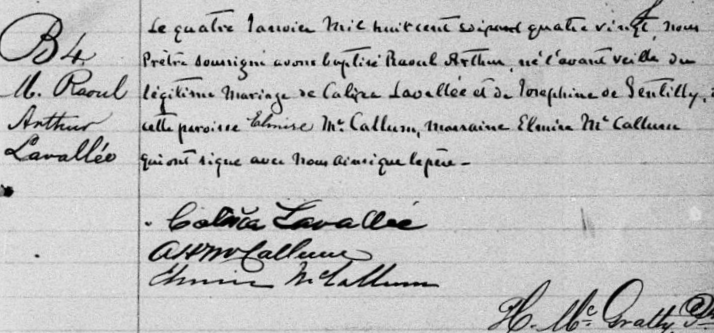

Un deuxième fils, Raoul Arthur, naît à Lévis le 2 janvier 1880. À son baptême, le 4 janvier, la mère est identifiée comme « Joséphine de Gentilly ».

À Boston, sans Joséphine

L’année 1880 est aussi marquée par la composition et la première exécution (le 24 juin) du « Chant national des Canadiens français » qui deviendra officiellement, un siècle plus tard, l’hymne national du Canada. Mais, malgré la renommée, la situation financière de Lavallée ne s’améliore pas, ni sa santé, et il décide d’aller reprendre sa carrière aux États-Unis. Installé de nouveau à Boston à la fin de 1880, il connaît des années fructueuses, malgré les premières manifestations de la laryngite tuberculeuse qui l’emportera : il donne des concerts avec Jehin-Prume et Rosita del Vecchio, son opéra-comique The Widow est présenté dans quelques villes, il accompagne en tournée la soprano hongroise Etelka Gerster, il est pianiste sur un traversier de la Colonial Line entre Boston et New York, propriétaire d’un studio à Boston, professeur à l’académie de musique Carlyle Petersilea, maître de chapelle à la cathédrale catholique Holy Cross, auteur d’une satire musicale TIQ (The Indian Question Settled at Last)…

Quels arrangements a-t-il pris pour sa famille ? Quels contacts a-t-il maintenus ? Quel soutien prévoit-il lui apporter ? La documentation manque, mais on comprend que ce fut minimal.

À l’été 1880, la famille est revenue de Lévis et loge au 12, Sainte-Ursule.

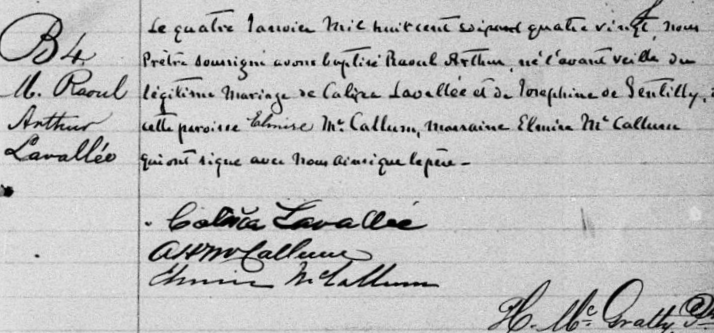

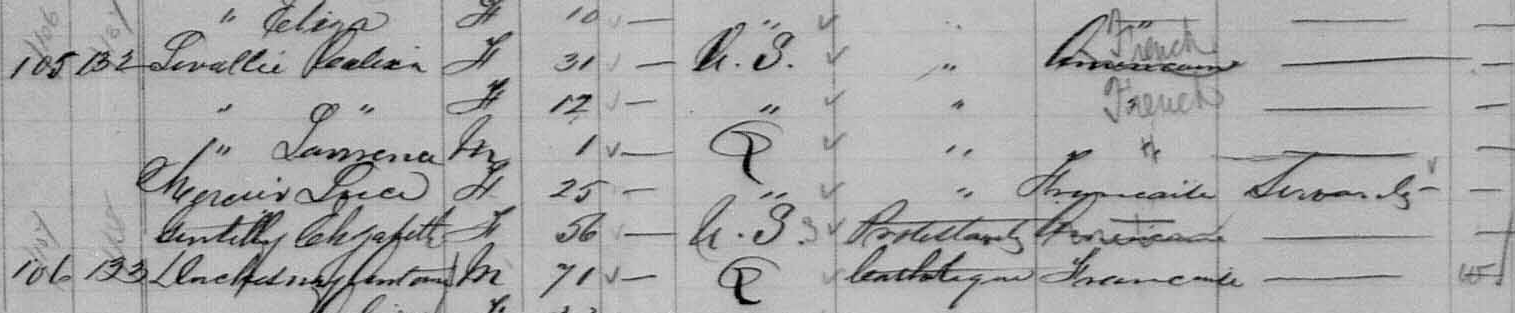

Le recensement de 1881 (commencé au printemps) le confirme, même si les entrées sont un peu de travers[11].

Le ménage compte cinq personnes, y compris la servante Luce Mercier, 25 ans. Il y a

- Joséphine, identifiée comme « Calixa Lavallée », 31 ans, née aux États-Unis,

- « Calixa Lavallée », 12 ans, mais identifiée comme une fille,

- un enfant d’un an appelé « Lawrence », qui est évidemment Raoul,

- et « Élizabeth Gentilly », la mère de Joséphine, 56 ans, protestante, née aux États-Unis.

Publié au milieu de l’année 1881, l’annuaire Cherrier ne mentionne plus la présence de la famille Lavallée à Québec, ce qui confirme son départ pour une autre destination, probablement au cours de cette année. En 1946, Gérard Ouellet n’avait pas d’explication pour cette migration et, 70 ans plus tard, Thompson était au même point. Par quel hasard la famille Lavallée s’est-elle retrouvée à Saint-Jean-Port-Joli, 100 kilomètres en bas de Québec, hébergée par un cordonnier? Il y avait bien des Lavallée dans cette paroisse, mais ils n’avaient aucune parenté avec Calixa[12].

Dans son article de 1943, Ouellet glisse une phrase énigmatique au sujet de la présence de madame Calixa Lavallée à Saint-Jean : « M. Damase Potvin, écrit-il, publiera peut-être quelque jour une lettre de Lavallée à son ami Joseph Marmette, qui éclaircira ce point ». À ce jour, cette lettre n’a pas été retrouvée.

Joséphine et ses enfants à Saint-Jean-Port-Joli

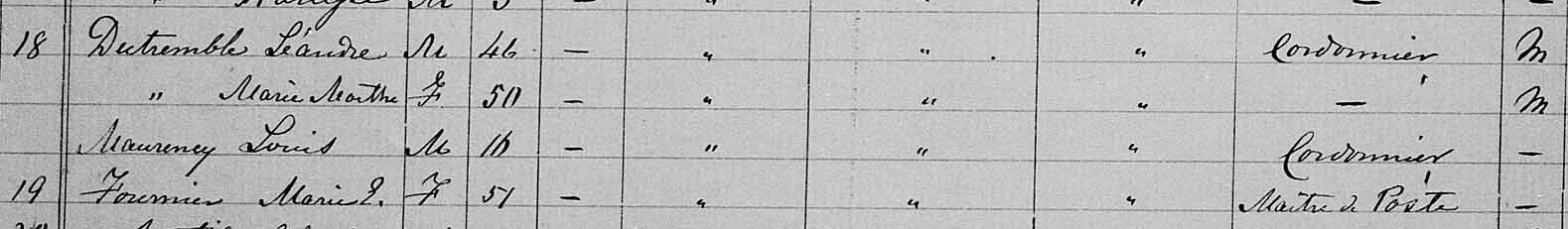

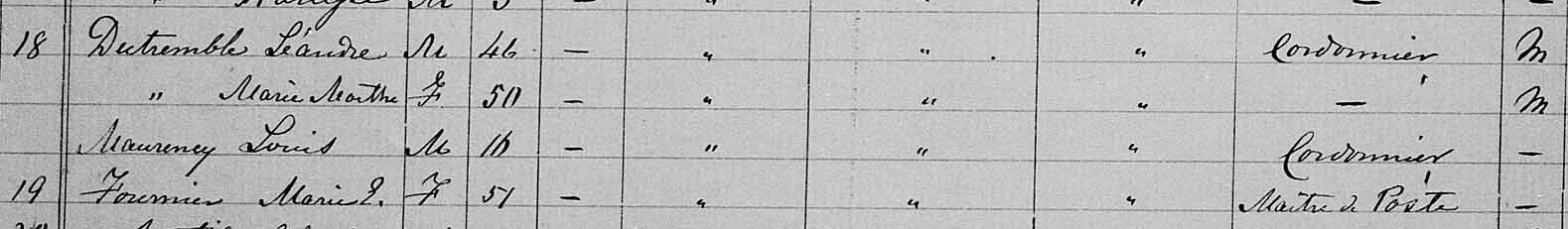

À Saint-Jean-Port-Joli, à cette époque, le cordonnier Léandre Dutremble dit Desrosiers (1824-1917) partage sa maison avec Louis Morency (1854-1948), originaire de L’Islet, à qui il apprend le métier.

Desrosiers est veuf depuis 1872, et n’a pas d’enfant. Il a adopté Louis Morency, son neveu, devenu orphelin de père à deux ans, et lui a enseigné le métier dès son jeune âge. En 1881, Louis partage encore son temps entre la cordonnerie et la pêche à la morue sur la Côte-Nord d’avril à octobre[13].

Recensement de Sainte-Jean-Port-Joli, 1881.

Le cordonnier Desrosiers a construit sa maison vers 1845 (auj. au 129, avenue de Gaspé est). Elle comprend neuf pièces sur deux étages habitables. Au XIXe siècle, la boutique est dans une petite chambre au deuxième étage. La rallonge, qu’on peut voir aujourd’hui à l’ouest, n’a été construite qu’en 1905[14].

Maison du cordonnier en 1930 (Album du tricentenaire) et en 2024.

Pour son article de 1943, Ouellet a interrogé quelques anciens de Saint-Jean-Port-Joli qui ont connu les Lavallée. Leurs souvenirs sont souvent hésitants (deux ou trois enfants, séjour de deux ou trois ans ?), mais ils confirment leur présence et leur situation précaire. Alexandrine Desrosiers, fille d’Hospice et nièce de Léandre Desrosiers, a recueilli des informations auprès de Louis Morency, alors nonagénaire, et les a résumées à Ouellet :

La mère de madame Lavallée [que les gens appelaient Gentil] vivait avec elle. Durant ce temps, son mari était malade quelque part, on ne sait où. Les premiers temps, madame Lavallée gardait une servante. Par la suite, les deux dames faisaient leur ouvrage. Mon oncle était veuf et mangeait à leur table, ainsi que Louis Morency, lorsqu’il était à la maison. […].

Ils [les Lavallée] sont partis bien pauvres laissant une dette de trente piastres. Le curé Lagueux avait poussé mon oncle à les faire partir de crainte qu’ils ne finissent par “tomber” sur la paroisse[15].

On sait déjà que le jeune Calixa n’a pas poursuivi ses études au Collège de Lévis après 1880 et n’a pas fréquenté le collège de Sainte-Anne non plus.

L’épouse de Louis Morency raconte, pour sa part, qu’en emménageant chez Desrosiers, après son mariage en 1883, « elle trouva dans la maison une immense boîte remplie de travaux faits à la main par ces dames ». Ouellet croit que ces ouvrages d’art domestique pourraient avoir été laissés pour couvrir la dette envers le cordonnier.

Les Lavallée sont ensuite hébergés chez le ferblantier François-Xavier Kirouac (originaire de L’Islet) qui demeurait dans une maison qui sera ensuite celle d’Auguste Blanchet[16], un peu à l’est de la maison des Dumas (devenue plus tard l’Hôtel Touriste).

Le décès de Calixa Lavallée fils

Calixa fils (Archives de l’U. Laval, P 354)

Calixa fils (Archives de l’U. Laval, P 354)

Le 15 août 1883, au moins trois journaux de la capitale (dont L’Électeur), annoncent le décès de Calixa Lavallée fils :

— Notre ancien concitoyen M. Calixa Lavallée, le pianiste distingué, résidant actuellement à Boston, vient de perdre son fils ainé. Dimanche, le jeune garçon, âgé de près de 15 ans, est mort à St Jean Port-Joli. Il avait contracté une maladie mortelle en prenant un bain quelques jours auparavant, de suite après avoir mangé.

Le Canadien donne plus de détails :

II y a quelques jours environ, un enfant plein de santé, allait prendre un bain. Au sortir de l’eau, il se sentit indisposé, et le soir il prenait le lit pour ne plus le quitter. Voilà en deux mots l’histoire de la mort du fils aîné de M. Calixa Lavallée, notre distingué compatriote, actuellement à Boston. Cette mort prématurée a été, il n’y a pas doute, la suite d’une imprudence. Quelques instants avant d’aller prendre son bain, le jeune Lavallée avait mangé beaucoup de fruits et l’on sait que le bain, dans ces circonstances est généralement très dommageable.

Malgré « les soins assidus et habiles des Dr. Roy, père et fils », le malheureux aurait succombé à une « inflammation des intestins ».

A-t-il été bien soigné ? Gaspard Dumas (qui était bien jeune, mais demeurait près de la maison du ferblantier Kirouac) confiait à Ouellet que « le jeune Lavallée fut emporté par des coliques cordées (appendicite aiguë). Il avait l’abdomen démesurément enflé ; on le réchauffait quand il eût fallu du froid. L’enfant souffrit le martyre[17] ».

Mort le 12 août, Calixa Lavallée fils est inhumé le 14, quatrième sépulture dans le nouveau cimetière de Saint-Jean-Port-Joli. Il a laissé le souvenir d’un enfant turbulent, « la moitié du diable », selon Gaspard Dumas, qui n’avait que huit ans au décès du jeune Calixa.

Joséphine et Calixa à Boston

Joséphine aurait quitté Saint-Jean-Port-Joli peu de temps après la mort de son fils. Elle n’aurait donc passé qu’un peu plus de deux ans dans cette paroisse.

À Boston, elle retrouve un mari dont la situation financière s’est améliorée. Calixa est très engagé dans la Music Teachers’ National Association, dont il sera élu président national en 1887. Entre-temps, le 16 août 1884, Joséphine donne naissance à un quatrième fils, Jules, né le 16 août[18] et décédé le 31 de marasme nutritionnel (« marasmus[19] »).

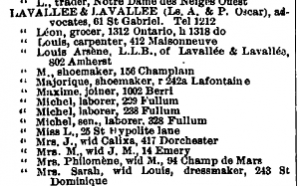

D’abord installé dans une « townhouse » de trois étages sur Worthington Street, le couple déménage à plusieurs reprises[20] dans le même secteur, pour aboutir finalement, à mesure que ses moyens diminuent, dans une maison de chambres du secteur de Dorchester, récemment annexé à Boston. En 1890, Calixa Lavallée doit mettre fin à sa carrière en raison de la laryngite tuberculeuse dont il souffre depuis 10 ans. Il meurt le 21 janvier 1891, à 48 ans. Ses funérailles sont célébrées à la cathédrale Holy Cross de Boston. Joséphine se trouve dans la dèche. Elle doit laisser sa maison de Brookford Street. Des amis organisent des collectes pour l’aider et elle déménage à Montréal[21], au 417, Dorchester, selon le Lovell de 1894-95.

Le Passe-Temps, août 1933 p. 42.

Le Passe-Temps, août 1933 p. 42.

La suite avec Joséphine et Raoul

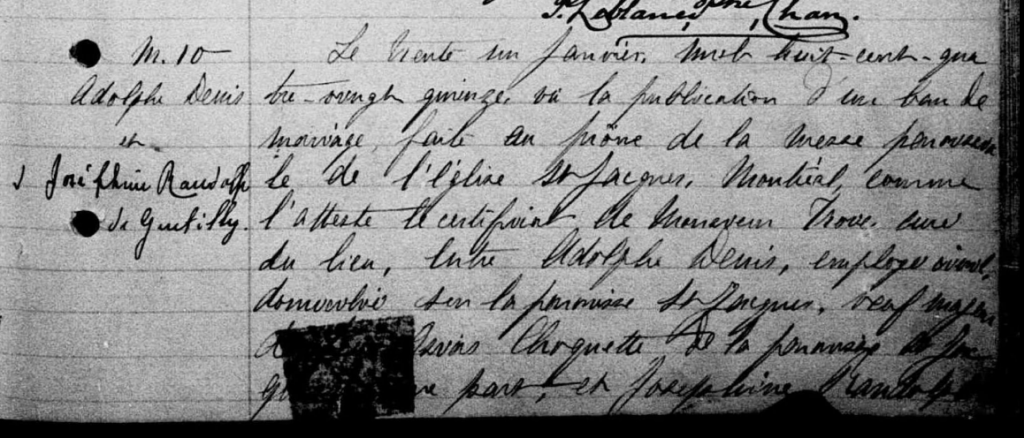

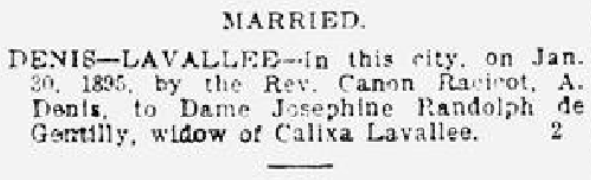

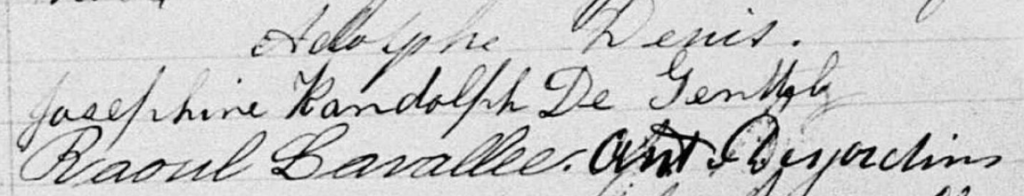

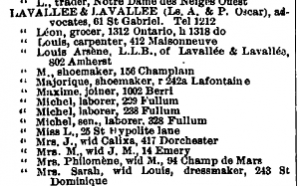

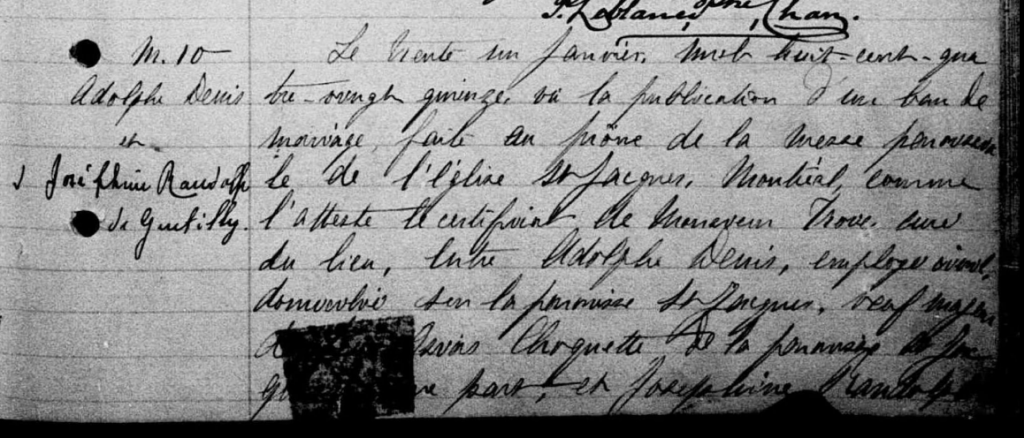

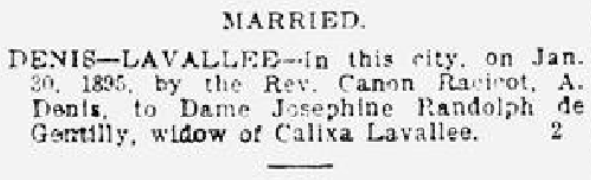

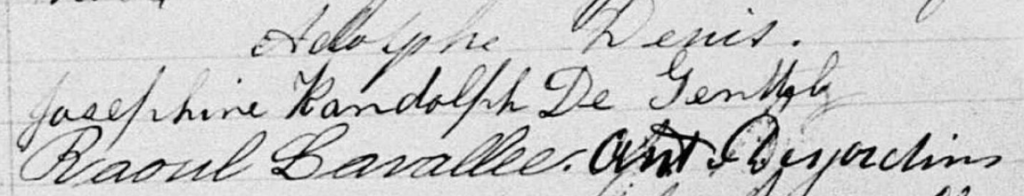

Le 31 janvier, à l’église Marie-Reine-du-monde, la veuve de Calixa Lavallée épouse Adolphe Denis, « employé civil » et ancien menuisier. Dans le registre d’état civil et au moins un journal (The Witness, 2 février 1895), l’épouse s’appelle désormais « Joséphine Randolph de Gentilly » (le nom inscrit dans la marge reproduit fidèlement celui qui est écrit dans le texte mal numérisé).

Au bas de l’acte, elle signe plutôt « Josephine Randolph De Genttely ».

En 1933, Edmond-Z. Massicotte s’est étonné de cette nouvelle identité[22]:

À l’aide de quelques informations, j’ai exhumé ce fait qui est peut-être peu connu, à savoir que dame Calixa Lavallée, veuve en 1891, convola à Montréal, en 1895 et qu’elle signe d’un nom où il y a de l’anglais et probablement du français, mais passablement anglicisé. […]

On y remarquera de plus, que l’orthographe du nom de l’épousée n’est pas le même dans le corps de l’acte et dans la signature .

Et Massicotte pose la question, toujours sans réponse : « Est-il possible de retrouver l’origine de “Randolph de Genttely” ? » Ou Gentlely, ou Gentilly ?

Thompson a vu ce texte de Massicotte[23], mais encore une fois, il laisse la question aux généalogistes.

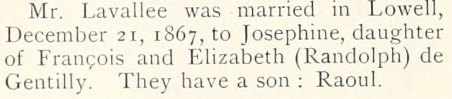

Sans expliquer cet autre mystère, une notice publiée dans un dictionnaire biographique en 1890 pourrait donner une piste. On lit dans One of a Thousand : A Series of Biographical Sketches of One Thousand Representative Men Resident in the Commonwealth of Massachusetts, A.D. 1888-’89 : « Mr. Lavallée was married in Lowell, December 21, 1867, to Josephine, daughter of François and Elizabeth (Randolph) de Gentilly[24] ». Le père de Joséphine serait donc François de Gentilly et sa mère, Elizabeth Randolph ? Pourquoi est-elle recensée sous le nom « Elizabeth Johnson » en 1875?

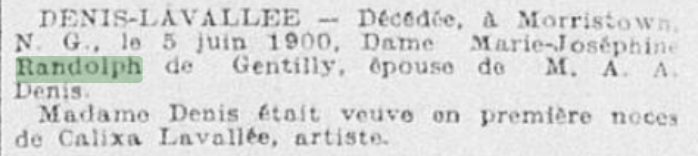

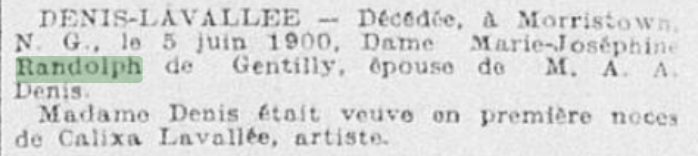

D’après Le Journal du 11 juin 1900, Joséphine est décédée le 5 juin 1900 à Morristown, N.J., sous la nouvelle « identité » que son fils Raoul a utilisée et « magnifiée » par la suite aux États-Unis.

Thompson consacre une page (309) à ce personnage excentrique : « Like his father, he seems to have been something of a showman, (re)inventing his biography as needed and seeking adventure far from home » (Comme son père, il semble avoir été une sorte de showman, (ré)inventant sa biographie au gré des besoins et partant à l’aventure loin de chez lui).

Dans son cas, il serait plutôt question de mythomanie. En 1899, un journal rapporte qu’il a été impliqué dans l’invasion de Porto-Rico par les États-Unis, empoisonné et laissé pour mort. On le retrouve ensuite à Morristown où il s’affiche comme le « lord Raoul Arthur Phillips de Gentilly La Vallée », descendant du marquis de Tracy… ; il fait alors la manchette du New York Times, le 14 août 1900, lorsqu’il défie un rival en duel au sujet d’une certaine Miss Davis. En 1902, toujours dans le New York Times (16 avril), « lord Arthur Phillip Randolph de Gentilly La Vallée » est brièvement porté disparu et ses amis sont très inquiets. En 1910, il vit en pension à Newark, travaille comme barman et déclare que son père est Français… Par la suite, on en sait peu de chose. On ne signale pas sa présence à Montréal lors du rapatriement des restes de son père. Lorsqu’il s’enregistre pour son service militaire en 1942, il indique son vrai lieu de naissance (Notre-Dame-de-Lévis) ; il mesure 5 pieds 5 pouces et pèse 135 livres ; il s’est marié et a eu au moins un fils.

***

Les témoins de Gérard Ouellet (Anna Desrosiers[25], née en 1868, et Gaspard Dumas[26], né en 1875) n’ont pas de souvenir que Calixa père soit venu à Saint-Jean-Port-Joli et le fils y a fait un bref séjour. Qui mérite une stèle ? Le fils, sûrement, qui comme tout être humain mérite qu’on se souvienne de sa sépulture, même s’il n’a pas de descendants pour venir s’y recueillir. Sa vie n’a pas été facile. Il a suivi sa mère dans ses pérégrinations.

Comme le suggérait Gérard Ouellet, cette stèle pourrait honorer indirectement la mémoire du père, qui a connu une grande carrière musicale, surtout aux États-Unis[27], mais son comportement envers sa famille ne lui vaudra pas beaucoup de sympathie. Comme l’écrit David Gramit dans une recension[28] de l’ouvrage de Thompson,

(Traduction) « À une époque qui valorisait théoriquement la stabilité dans les ménages, Lavallée semble avoir eu envers sa femme […] une attitude qui frisait au mieux la légère négligence et au pire le mépris. Comme le souligne Thompson avec euphémisme « le mariage n’a pas semblé ralentir ni changer Lavallée de façon notable » et il « a souvent été un parent absent » (94). Même en tenant compte des difficultés inhérentes à s’accomplir comme musicien dans des circonstances souvent difficiles, l’habitude du compositeur-interprète-enseignant de quitter sa famille, parfois pendant des années, reste difficile à comprendre, sans une documentation suffisante ou un penchant pour la psychanalyse que l’auteur [Thompson] ne prétend pas posséder. »

[2] Mémorial de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Jean-Port-Joli, Musée de la mémoire vivante, 2012, p. 388-389.

[3] Ma paroisse, Québec, éditions des Piliers, 1946, p. 211-213.

[4] Brian Christopher Thompson, Anthems and Minstrel Shows : The Life and Times of Calixa Lavallée, 1842-1891, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2015, 522 p. Le résumé de la carrière de Lavallée est tiré de cet ouvrage.

[7] Dans sa biographie de Calixa Lavallée, Thompson mentionne quatre enfants : Calixa (1868-1883), Augustin (1876-1876), Raoul (1880-?) et Jules (1884-1884). Le site Généalogie du Québec et de l’Amérique française (https://www.nosorigines.qc.ca/GenealogieQuebec.aspx?genealogie=Paquet_Calixte&pid=942598) en a trouvé six : deux Calixa (1868-? et c1869-1883), Rose (1870-1870), Raoul, Jules et un autre Calixa (1885-1885). Il est évident que Thompson a oublié Rose. Dans la liste de Généalogie du Québec et de l’Amérique française, les deux Calixa ne sont en fait qu’une seule personne : celui qui est né en septembre 1868 avait bien 6 ans (presque 7) au recensement de New York en juin 1875, 12 ans (presque 13) au recensement de Québec en juillet 1881 et 14 ans (« près de 15 », précise L’Électeur) à son décès en août 1883; cette liste omet toutefois Augustin (nommé Auguste à son décès). Quant à l’enfant baptisé à Boston en 1885 sous le nom de Calixa, ce n’est pas le fils de Calixa, mais de Joseph C. Lavallée, un musicien, qui vivait au 5, Delle Ave (voir Boston Directory, 1886, p. 685, https://archive.org/details/bd-1886/page/685/mode/2up).

[9] Thompson, op. cit., p. 193-194.

[10] « Du manoir de Gaspé à la tombe de Calixa Lavallée, fils ». L’Action catholique, 21 février 1943 : 4 et 6. Cet article constitue la source principale sur le passage des Lavallée à Saint-Jean-Port-Joli.

[12] Dans sa biographie de Lavallée (Calixa Lavallée, Montréal, Fides, 1966, p. 109), Eugène Lapierre avance une explication fort peu crédible (« Lorsqu’elle séjournait au Canada, elle se retirait à Saint-Jean-Port-Joli »).

[13] Hélène Simard, Trois générations de cordonniers à Saint-Jean-Port-Joli, Ottawa, Musée national de l’homme, 1976 (Coll. « Mercure », dossier no 16), p. 12.

[15] Ouellet, loc. cit. À l’époque, les pauvres sont à la charge de la communauté.

[16] Elle fut démolie pour faire place à l’entreprise Pelletier électrique (77, av. de Gaspé Est).

[17] Ma paroisse, op. cit., p. 212.

[20] Pour les détails, voir Thompson, op. cit., p. 259.

[22] « Dame Calixa Lavallée », BRH, 39, 9 (sept. 1933) : 554-555.

[24] Boston, First national publishing Company, 1890, p. 368.

[25] « Du manoir de Gaspé… à la tombe de Calixa Lavallée, fils », L’Action catholique, 21 février 1943 : 6.

[26] Ma paroisse, op. cit., p. 212.

[27] Voir à ce sujet l’épilogue de sa biographie par Thompson.

[28] Gramit, D. (2015), « Review of [Brian Christopher Thompson. 2015. Anthems and Minstrel Shows […], Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press. xxviii, 522 p.], Intersections, 35(1): 168–172, en ligne https://doi.org/10.7202/1038951ar.