Dans sa dernière chronique (Le Soleil, 11 septembre 2022), l’ancien chef Konrad Sioui expose une version inédite de la genèse du document auquel la Cour suprême a donné « valeur de traité » en 1990 et qu’on désigne communément sous le nom de « traité de Murray ».

Selon cette version, le grand chef Hannenorak et ses guerriers (il y en avait une trentaine à l’époque) sont allés en septembre 1760 « rencontrer face à face les forces anglaises installées à Longueuil ». Cette délégation

« a été accueillie selon le protocole reconnu lorsque les représentants de deux nations souveraines se rencontrent formellement, dans un esprit symbolisant la conclusion d’une paix durable. […] Après les formalités, nous nous sommes mis au travail afin de bien faire connaître aux Anglais les conditions non négociables visant la conclusion du traité ».

Le chroniqueur laisse entendre qu’il y aurait eu une sorte de plan de travail, comme un ordre du jour :

« nous avons identifié quatre fondements majeurs faisant partie intégrante au traité. D’abord, premièrement il sera écrit que la relation entre nos deux nations sera toujours d’égal à égal, c’est-à-dire de nation à nation. […] Deuxièmement, écrivez que nos traditions et nos coutumes, incluant notre langue et tous nos traits culturels, soient respectées et protégées à tout jamais. Troisièmement, écrivez que tout ce qui a rapport à notre spiritualité, nos croyances et notre relation intrinsèque avec le monde immatériel nous appartient en propre […]. Enfin, quatrièmement, écrivez que notre développement économique et notre commerce qui utilise toutes les différentes routes d’échanges de produits de toute nature, sera non seulement maintenu, mais hautement valorisé dans les rapports bilatéraux avec les Anglais ».

***

Il est resté peu de traces de cet événement qui prend l’allure d’un sommet « international » sous la plume de monsieur Sioui.

Dans La Nation huronne (ouvrage publié en 1984 avec une préface de Max Gros-Louis), Marguerite Vincent Tehariolina ne parlait pas de cet événement ; elle connaissait cependant l’existence d’un document désigné depuis le début du siècle précédent comme « Certificat de protection du Général Murray » (p. 142-145). C’est une version de ce document qui a été déposée en cour lors du procès en première instance.

C’est seulement après le jugement de la Cour suprême (prononcé en 1990) qu’on a découvert dans un reportage publié par The Star and Commercial Advertiser/LÉtoile et Journal du commerce, en 1828, le récit d’un chef du conseil des Hurons, Petit Étienne, qui était présent lors de la rencontre avec le général James Murray, au début de septembre 1760.

En s’appuyant sur ce récit, l’historien Alain Beaulieu écrit que « la rencontre fut brève et […] n’a certainement pas donné lieu à des tractations qui pourraient s’apparenter à la négociation d’un traité. Le général anglais exprima d’abord son étonnement devant l’attitude des Hurons, qui avaient abandonné leur village. Il leur dit qu’ils pouvaient entrer librement chez eux » (« Les Hurons et la Conquête un nouvel éclairage sur le « traité Murray » Recherches amérindiennes au Québec », XXX, 3, 2000, p. 52-63) . Selon le résumé que le Star and Commercial Advertiser fait des propos de Petit Étienne,

« […] les officiers prirent nos chefs par le bras et les conduisirent à leur général. Dès qu’il les vit, il s’écria : « Voilà les Hurons ! pourquoi avez-vous quitté votre village ? vous n’avez rien à craindre de nous, retournez à votre village là où vous êtes en sûreté », et il se tourna vers quelqu’un près de lui et donna un ordre. »

Le lendemain, raconte Petit Étienne, nous « reçûmes […] un papier de lui, qui signifiait, à ce que nous comprîmes, que la paix était faite ». Dans ce document, écrit Alain Beaulieu, « le général James Murray prenait les Hurons sous sa protection et interdisait aux soldats de les molester sur leur chemin du retour vers Québec. Il donnait aussi aux Hurons des garanties concernant le libre exercice de la religion catholique, le commerce avec les garnisons anglaises et leurs coutumes ».

***

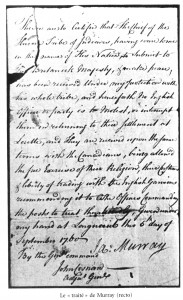

Le « papier » lui-même, auquel la Cour a donné « valeur de traité » a toutes les allures d’une déclaration unilatérale, d’un ordre donné aux soldats britanniques de bien traiter cette « tribu » qui est venue « se soumettre », autrement dit d’un « certificat de protection », comme ce document a été décrit lorsqu’une délégation (dont faisait partie Petit Étienne) a déposé une liasse de « papiers et documents » devant un comité parlementaire en 1824 (Vincent, p. 142); ce document se lit comme suit (traduit d’après la version intégrale publiée par Short et Doughty):

« Il est par les présentes certifié que le chef de la tribu des Hurons s’étant présenté à moi, au nom de sa nation, pour se soumettre à Sa Majesté britannique et faire la paix, a été pris sous ma protection ainsi que sa tribu entière ; et dorénavant nul officier ou corps anglais ne devra les molester ou les arrêter à leur retour à leur établissement de Lorette ; ils sont reçus aux mêmes conditions que les Canadiens et jouiront du libre exercice de leur religion, de leurs coutumes et de la liberté de commercer avec les garnisons anglaises, recommandation étant faite aux commandants des postes d’user de bons procédés envers eux ».

Le texte ne laisse pas soupçonner de négociations. Prévoyant cette interprétation, le chroniqueur du Soleil écrit que « la version écrite par le régime colonial du temps ne reflète pas toujours — ou même jamais — l’esprit et l’intention exprimée par la partie indigène ».

Il y aurait donc une autre version, mais sur quelles sources repose-t-elle ?