(Présentation lors du colloque du 8 novembre 2025 au Morrin College. Il s’agit d’un résumé du livre Un pays rebelle où les intéressés trouveront références et bibliographie.)

Le 11 septembre 1775, Henry Caldwell et Gabriel Taschereau traversent à Pointe-Lévy dans le but de recruter des hommes pour monter à Sartigan (auj. Saint-Georges) et défendre la frontière. Caldwell est locataire de la seigneurie de Lauson, Taschereau est seigneur de Sainte-Marie, D’après les premiers échos rapportés dans le journal de James Jeffry, Caldwell et Taschereau auraient recruté un millier d’hommes.

L’assemblée séditieuse

Jeffry doit cependant se corriger le lendemain. Erratum, dirait-on : les habitants réunis à Pointe-Lévy ne se sont pas engagés pour aller en Beauce; ils ont au contraire obligé Caldwell et Taschereau à retourner chez eux, sans recrue, et leur ont fait savoir « qu’ils n’en auraient aucun des paroisses de la rive sud ».

Dans un article publié en 2016, Yvan-M. Roy a été le premier, à ma connaissance, à déterrer ce petit passage fort significatif du journal de Jeffry. En 1776, les commissaires chargés d’étudier le comportement des miliciens pendant le siège de Québec avaient mentionné cette « assemblée séditieuse » tenue à l’automne 1775, sans mentionner la date exacte ni donner de détails, sauf un aperçu de l’origine des participants. Taschereau faisait partie de cette commission : il savait bien, lui, ce qui s’y était passé.

De nombreux habitants de la Côte-du-Sud assistent à cette assemblée qualifiée de « séditieuse » et « tumultueuse » dans le journal de Baby, qui constitue le procès-verbal de la commission d’enquête. On y trouve notamment

- le capitaine de milice de Beaumont et « presque toute la paroisse » (ce qu’il faut interpréter comme « presque tous les miliciens ») ;

- « le plus grand nombre » des paroisses de Saint-Charles, de Saint-Michel et de Saint-Vallier,

- « presque la moitié » de la paroisse de Saint-François

- et dix à douze habitants de Saint-Pierre.

- À Berthier, le bailli Morency se met en route « avec la plupart des habitants », mais une partie seulement arrive avant la fin de l’assemblée.

- Ceux de Saint-Thomas sont partis trop tard et doivent rebrousser chemin, l’assemblée étant terminée.

Combien de personnes de la Côte-du-Sud étaient là? D’après ce qu’on sait du nombre de miliciens dans ces paroisses, probablement autour de 300, peut-être plus.

La « neutralité bienveillante »

Les habitants de la Côte-du-Sud avaient déjà montré leurs couleurs.

Au printemps 1775, Carleton demande à l’évêque d’émettre un mandement pour l’aider à recruter des volontaires pour défendre Québec. Malgré l’intervention de Mgr Briand, l’opération de mobilisation donne peu de résultats. Sur la Côte-du-Sud, on a envoyé des officiers jusqu’à Kamouraska, mais ils n’auraient recruté que quinze hommes en tout.

Les exhortations des curés n’y changent rien :

- à Sainte-Anne, le curé Porlier écrit qu’il fait tout ce qu’il peut pour combattre l’esprit de rébellion;

- à Saint-Thomas, le curé reconnait que ses paroissiens « sont de vrais rebelles », malgré tout ce qu’il fait « pour les instruire de leurs devoirs ». Et il ajoute en P.S. : « Les femmes sont du même sentiment que les hommes pour la rébellion ».

- à Saint-Michel, un jésuite qui prêche la loyauté est interrompu par un paroissien qui crie : « C’est trop longtemps prêché pour les Anglais ! »

L’assemblée du 11 septembre et ses suites démontrent un fort courant de sympathie de la Côte-du-Sud envers les rebelles américains.

Après l’assemblée, on monte la garde dans presque toutes les paroisses riveraines, souvent en armes.

- À Saint-Michel, les habitants installent le poste de garde dans le presbytère.

- À Saint-Vallier, le poste est chez le capitaine de milice.

- À Berthier, le bailli Morency participe à la garde.

Un système de feux est mis en place pour signaler l’arrivée éventuelle de forces britanniques.

Arrivée des Bostonnais à Pointe-Lévy en novembre 1775 (Archives de la ville de Québec).

Les gens de la Côte-du-Sud improvisent ainsi un blocus qui va profiter aux Bostonnais.

Arnold arrive à Sartigan au début de novembre. On lui fournit le nécessaire pour se restaurer et descendre à Pointe-Lévy où il installe son quartier général. Après l’échec du 31 décembre, il maintient ses positions et monte une batterie. On n’a pas de témoignages à l’effet qu’il aurait été dérangé par le voisinage. On est loin du harcèlement constant qu’avait subi Monckton pendant le siège de 1759.

Qu’est-ce qui se passe sur la Côte-du-Sud durant l’hiver ?

Les rebelles exercent un contrôle sur la Côte-du-Sud jusqu’au printemps. Comme l’a écrit Porlier : « Aiot, Gosselin et Germain Dionne firent ce qu’ils voulurent […] ».

Originaire de Kamouraska, Pierre Ayotte s’enrôle dans le régiment créé par le Congrès pour regrouper les Canadiens. Il est capitaine d’une compagnie formée de jeunes gens qui montent la garde à Pointe-Lévy et travaillent à l’installation de la batterie.

Clément Gosselin est de Sainte-Anne. Lui et son beau-père Germain Dionne sont les « plus fameux rebelles de la province », selon le journal de Baby.

« [Gosselin] a parcouru toutes les autres [paroisses] jusqu’à la Pointe-Lévy, prêchant la rébellion partout, excitant à piller le petit nombre des zélés serviteurs du Roy et à les faire arrêter ; lisant lui-même aux portes des églises et forçant quelques fois les officiers du Roy à lire les ordres et proclamations des rebelles. Il passait pour officier ambulant du congrès et en cette qualité recrutait et établissait quelques fois des officiers [de milice]. »

Représentation de Clément Gosselin.

Ayotte et Gosselin ont des « lieutenants » dans plusieurs paroisses de la côte, dont Basile Dubé, à Rivière-Ouelle, Julien Chouinard, à Saint-Jean-Port-Joli, l’avocat Lebrun, à Cap-Saint-Ignace, le notaire Lévesque, à Saint-Thomas, Joseph Morency, premier bailli de Berthier, Julien Mercier, à Saint-Vallier. Dans cette paroisse, ils peuvent aussi compter sur la veuve Gaboury, née Basilisse Corrivaux, qu’on appelait la « reine de Hongrie » en référence à Marie-Thérèse, reine de Bohême et de Hongrie depuis 1740.

« La veuve Gabourie, d’après le journal de Baby, a fait plus de mal dans cette paroisse qu’aucun autre ; elle tenait souvant chez elle des assemblées où elle présidait, tendant à soulever les esprits contre le gouvernement et à les animer en faveur des rebels. Pour mieux parvenir à son but détestable elle leur faisait boire des liqueurs fortes. »

Le contrôle par les rebelles se manifeste de diverses façons :

- Gosselin organise des assemblées où sont choisis de nouveaux officiers de milice, pour remplacer ceux que Carleton a nommés en juin 1775.

- Les habitants de plusieurs paroisses vont vendre leurs denrées à Pointe-Lévy et on s’efforce de bloquer les livraisons vers la ville.

- Quelques royalistes sont arrêtés, séquestrés, parfois amenés au camp d’Arnold, le tout impunément. Baby mentionne six arrestations pendant le siège, surtout des gens soupçonnés d’espionnage pour les Anglais. Mais il ne fait pas mention de mauvais traitements contre ces personnes. Par ailleurs, on n’a pas de traces de batailles, de rixes, jusqu’à celle de Saint-Pierre à la fin de mars ; les commissaires en auraient sûrement parlé, le cas échéant. Il est certain cependant que les royalistes ont été intimidés par les rebelles qui en menaient large.

- Enfin, à quelques reprises, les Sudcôtois prorebelles se sont emparé de vivres. Le journal de Baby cite moins d’une dizaine de cas dans l’ensemble des quinze paroisses. On rapporte, par exemple, le vol de « quelques bouteilles de vin […] à la maison de Mr Fraser » à Saint-Charles, de « 3 barriques de vin de Bordeaux » chez le curé de Saint-Thomas, de vivres qu’un certain Proulx de Saint-François tentait de porter à Québec, de 100 minots de blé pris chez la seigneuresse de Saint-Vallier (mère de l’aide de camp de Carleton), de 110 minots pris au moulin de Duchesnay, seigneur de Saint-Roch.

- Un des commissaires, le seigneur Taschereau, avait été pillé en Beauce ; s’il y en avait eu plusieurs autres vols, ils auraient été mentionnés.

Selon le journal de Baby, Ayotte et Gosselin ont recruté une centaine de Sudcôtois pour le régiment Hazen, mais on manque des données pour quatre des quinze paroisses. Anderson dit 130 et pourrait bien être près de la vérité, surtout si on compte ceux qui ont suivis les insurgés outre-frontière, après leur retraite en 1776.

C’est peu, 130 engagés formels sur la Côte-du-Sud, mais ce contingent constituerait environ la moitié des Canadiens engagés pour les Bostonnais dans le district de Québec.

La réaction royaliste

Les rebelles canadiens semblent faire la pluie et le beau temps, mais les « royalistes » commencent à s’organiser au cours de l’hiver, influencés par le curé Porlier et l’abbé Bailly de Messein, un prêtre du Séminaire qui, selon Porlier, « excitoit [et] encourageoit les roialistes » de la région.

En mars, Carleton donne à Louis Liénard de Beaujeu, seigneur de l’île aux Grues, le mandat de prendre le commandement des royalistes qui brûlent d’aller attaquer le camp d’Arnold. La rumeur voulait qu’il aurait suffi d’une cinquantaine d’hommes pour battre une troupe bostonnaise réduite par les départs et affaiblie par la maladie.

Le 23 mars, à Sainte-Anne, Beaujeu rassemble une soixantaine de volontaires qui se mettent en marche vers Pointe-Lévy, ralliant au passage un nombre à peu près semblable de partisans. D’après Sanguinet, Beaujeu avait mobilisé 350 hommes, ce qui me semble exagéré. Le journal de Baby en nomme seulement 176, mais ne compte probablement pas l’arrière-garde, qui finalement n’est pas partie de Sainte-Anne.

Ayotte, Gosselin et leurs recrues se trouvent à ce moment-là dans le secteur de Pointe-Lévy, ce qui pourrait bien avoir laissé le champ libre à Beaujeu.

Le 25 mars, le gros de la troupe est rassemblé à Saint-Thomas (Montmagny). Une avant-garde d’environ 50 personnes se rend à Saint-Pierre, à quelques kilomètres à l’ouest, mais, déjà, l’alerte a été donnée par des espions. 80 soldats ainsi qu’une trentaine d’habitants de Pointe-Lévy et des environs marchent vers Saint-Pierre en rameutant plus de 100 partisans sur leur chemin dans Bellechasse.

L’avant-garde royaliste est vite défaite par ce contingent largement supérieur. On compte 3 morts, 10 blessés et une trentaine de prisonniers.

La bataille de Saint-Pierre, reconstituée par Philippe Bédard (Commission des champs de bataille).

Après la bataille, Gosselin et Ayotte continuent leur recrutement, puis tout bascule :

- Les Bostonnais n’ont toujours pas de renforts ni d’argent.

- Les premiers navires de la flotte anglaise arrivent à Québec au début de mai.

- Les Bostonnais lèvent le siège et retournent au sud de la frontière.

Ils seront suivis par une quinzaine de Sudcôtois, dont Clément Gosselin, qui restera sous les drapeaux jusqu’en 1783.

Quelles sont les conséquences et les suites ?

Contrairement à la légende entretenue par un poème de Louis Fréchette, il n’y a pas eu d’excommunications. Par contre, le nouveau curé de Sainte-Anne est exilé en Europe par Haldimand en 1778, pour rendre les autres curés plus prudents, signe qu’il y avait des sympathisants rebelles dans leurs rangs.

En mai, Carleton nomme François Baby, Gabriel-Elzéar Taschereau et Jenkin Williams pour procéder à « l’établissement des milices [et à] l’examen des personnes qui ont assisté ou aidé les rebels ».

Les commissaires parcourent la Côte-du-Sud en juillet. Dans chacune des paroisses, ils nomment de nouveaux officiers de milice après avoir « cassé » ceux dont la conduite est jugée répréhensible. TOUS les capitaines de milices sont démis (sauf à Saint-Pierre) et, parfois, tous les officiers (lieutenants, sergents, etc.). C’est dire de quel côté ils penchaient.

Plusieurs miliciens sont « indignés », i.e. déclaré indignes à l’avenir d’occuper aucun emploi pour le gouvernement.

Sinon, peu de rebelles sont sanctionnés ou punis (d’après les sources qu’on a pu trouver) : Ayot, les deux Gosselin, probablement, et quatre Valliérois et quelques autres sont mis en prison.

Carleton fait preuve de retenue. Haldimand se sentira plus solide, avec les mercenaires allemands qui arrivent en renfort. Ces derniers prennent leurs quartiers d’hiver dans quelques paroisses de la Côte-du-Sud, les plus turbulentes, semble-t-il. Comme l’écrivait le curé de Saint-François en août 1776 : « Il ne fallait pas moins que la visite des Allemands pour rendre tout le monde docile. »

Neutralité ?

La thèse la plus courante sur 1775 est que la masse du peuple est restée neutre, hormis quelques centaines de Canadiens qui ont joint les rangs des rebelles. Or, en ce qui concerne la Côte-du-Sud, l’examen du Journal de Baby laisse une tout autre impression. L’attitude de la population se situe au-delà de la « neutralité bienveillante » évoquée par Pierre Monette : peu nombreux à prendre les armes, mais combien sympathiques.

Dans au moins la moitié des paroisses, les enquêteurs constatent que les Sudcôtois penchaient très majoritairement, voire massivement, pour les rebelles.

- Beaumont : « À l’exception de 5 ou 6 bons sujets, cette paroisse goûtait beaucoup l’esprit de la rébellion et a toujours été zélée pour le parti des rebels » ;

- Saint-Michel : « Cette paroisse a été généralement opposée aux ordres du Roy et affectionnée au party des rebels » ;

- Berthier : « Cette paroisse a toujours marqué beaucoup d’affection pour le party des rebels » :

- Saint-Pierre : « Il y a seulement environ 9 familles de cette paroisse qui étaient vraiment affidées au gouvernement » ;

- Saint-Thomas : « Le plus grand nombre était opposé au gouvernement et affectioné aux rebels » ;

- Cap-Saint-Ignace : « Cette paroisse a beaucoup marqué d’affection pour le parti des rebels » ;

- à Sainte-Anne : « […] le plus grand nombre leur ont été affectionés ».

Les commissaires notent que Saint-Jean-Port-Joli « ne s’est pas mieux conduite que les voisines », que Saint-Roch « paraît en général avoir été moins rebelle » et que « l’esprit de neutralité paraît être celui qui […] a le plus reigné » à L’Islet. Cette observation est révélatrice : c’est le seul endroit où le mot « neutralité » est mentionné.

Les commissaires ne portent pas de jugement explicite sur cinq paroisses, mais leurs observations permettent de dire que la loyauté n’y était pas plus élevée. Dans l’évaluation des enquêteurs, la loyauté de domine nulle part.

Il faut se rabattre sur des indices épars pour évaluer le sentiment général.

- Ainsi, durant l’hiver, le curé Porlier va espionner à Saint-Thomas « pour conoître le nombre des roialistes » et il est surpris de constater « qu’il fut si petit » ;

- En accusant Gosselin d’avoir incité à piller « le petit nombre des zélés serviteurs du Roy », les enquêteurs reconnaissent que les royalistes sont en nette minorité.

- Après la bataille de Saint-Pierre, Hugh Finlay écrit : « Bien que les Canadiens soient des traîtres en général, il y en a quelques-uns […] qui sont honnêtes ».

Les motivations

Qu’est-ce qui motivait ces rebelles, et surtout leurs leaders ? Les écrits de Gosselin donnent peu de choses sur ses idées politiques. Les autres n’ont rien laissé.

Dans son premier rapport d’espionnage (1778), Gosselin écrit que les Canadiens « souffres les peinnes les plus Languissantes en esperant leurs delivrance, ne desirant Que l’arivée des ameriquains, afin de pouvoir estre armée Pour donner assistance, à leurs Libérateurs » ; l’appui de l’armée « Leurs feroit oublier toutte Les peinnes quils ont enduré, sous la tirannie de l’anglois ».

La « tyrannie » dont parle Gosselin est l’absence de représentation au sein du gouvernement ; la « liberté », c’était une autre façon de dire « indépendance ».

En juillet 1783, le Congrès reconnaît que les expatriés canadiens

« ont quitté leur pays, leurs amis et leurs biens pour soutenir les libertés et les droits de l’Amérique ; qu’ils étaient encouragés, par des assurances de protection et un espoir de liberté, à prendre les armes pour la cause commune ; qu’ils ont persévéré malgré tous les dangers et les difficultés d’une guerre pénible jusqu’à ce qu’elle se termine heureusement par l’établissement de la paix et de l’indépendance des États-Unis ».

Dans une pétition de 1784, Gosselin et deux autres officiers rappellent au Congrès qu’ils ont abandonné leur pays « par attachement à la cause de l’Amérique » et qu’ils « sont résolus à ne plus jamais vivre sous le gouvernement britannique ».

À ces rebelles, de la Côte-du-Sud et d’ailleurs, il manquait une organisation politique. Leurs leaders ont mis toutes leurs énergies dans l’action militaire. Ils ont bien tenté de diffuser des proclamations dans la population (majoritairement analphabète…), mais ils ne l’ont pas mobilisée dans des assemblées ou des comités qui auraient pu la former politiquement. Le Congrès a invité les Canadiens à se donner un « corps représentatif » et à lui envoyer des délégués, mais, dans la province de Québec, on partait de trop loin.

Les gouverneurs avaient le pouvoir de convoquer des assemblées parlementaires « dès que l’état et les conditions des colonies le permettront ». Ce sera possible pour la Grenade et la Floride occidentale dès 1766, mais pas pour la province de Québec qui va tarder à jouir de ce qu’on appellera les « bienfaits » de la conquête ; pour avoir un parlement, il faudra attendre que les loyalistes viennent grossir la minorité anglophone et demandent la « séparation » du Haut-Canada afin d’avoir leur propre parlement, distinct de celui des francophones et des papistes.

Londres n’avait pas intérêt à donner une assemblée à ses « nouveaux sujets » d’origine française qui auraient pu occuper la majorité des sièges ; le cas échéant, ils auraient eu l’instrument pour mieux réagir aux sollicitations du Congrès et l’Histoire aurait pu être différente.

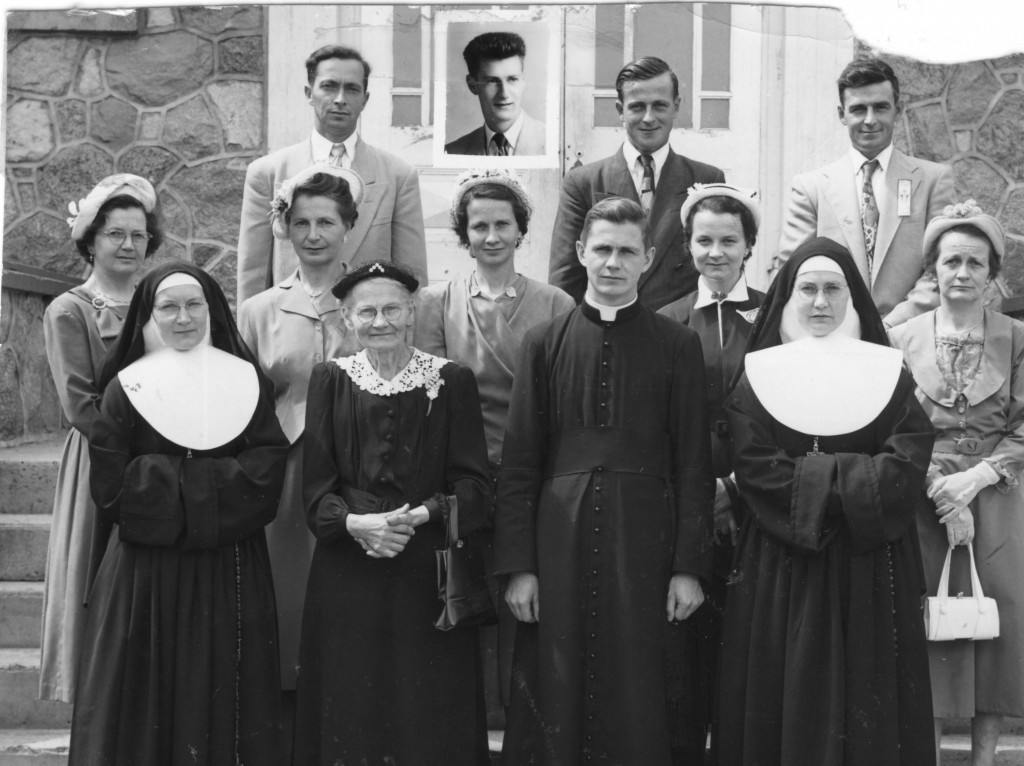

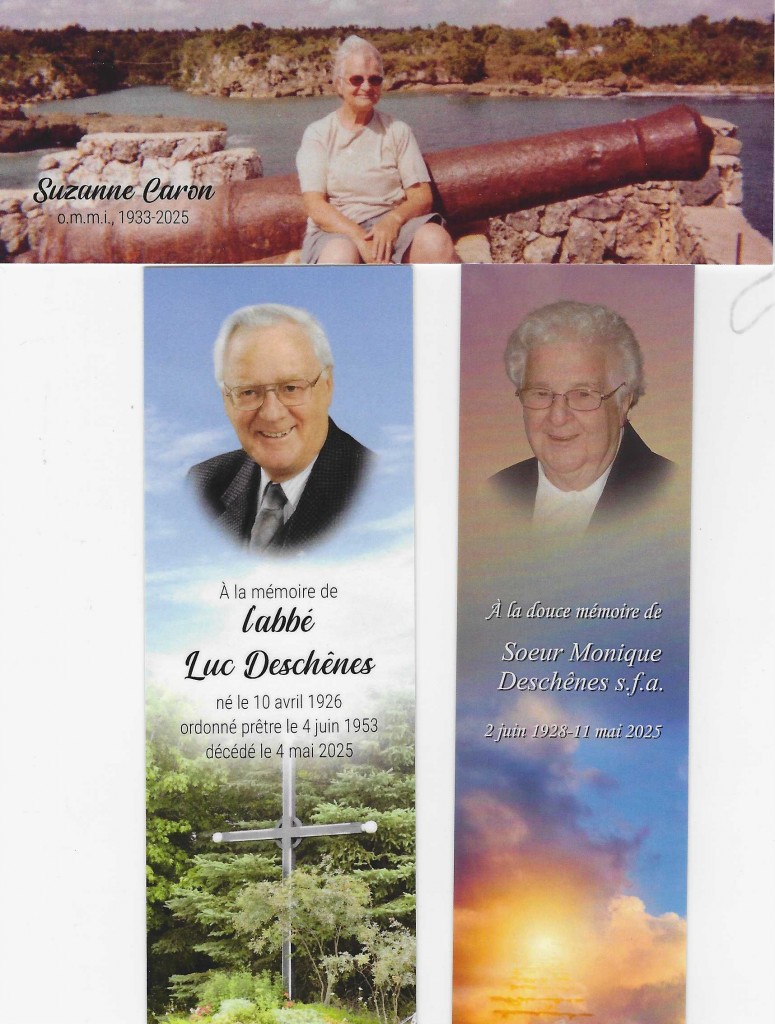

Il a fallu plus d’un siècle pour que ces deux fratries s’éteignent. Ils étaient nombreux au départ et les derniers témoignent d’une meilleure espérance de vie.

Il a fallu plus d’un siècle pour que ces deux fratries s’éteignent. Ils étaient nombreux au départ et les derniers témoignent d’une meilleure espérance de vie.