Édité aux Éditions de la Huit, le journal de Jacques-Ferdinand Verret fourmille d’informations, d’anecdotes et de potins de toutes sortes. Fils du marchand général de Charlesbourg, Verret raconte, entre autres choses, les mauvais coups dont mon arrière-grand-mère, Alphonsine Delage (épouse de Napoléon Giasson) a été victime dans sa jeunesse. Les réseaux sociaux n’ont pas inventé la méchanceté…

Née à Charlesbourg en 1859, Alphonsine Delage a vécu une grande peine d’amour en 1880. Alexandre Villeneuve voulait l’épouser, mais le futur beau-père s’est opposé au mariage, et le jeune homme a vite oublié la promise dans les bras d’une demoiselle L’Heureux qu’il épouse en mai 1882. Verret souhaite qu’Alphonsine oublie « ses amours d’enfance »; il doit lui en coûter beaucoup, poursuit-il, « de voir son ancien amant promener sa rivale en triomphe, sous les splendeurs de la couronne de mariée, comme il l’a fait en ce jour solennel de sa vie ».

Le mariage a lieu le mardi 4 mai 1881. Deux jours plus tard, Verret et des jeunes gens réunis au magasin apprennent qu’Alphonsine est gravement malade. Est-ce le spleen?

« Quoiqu’elle soit une vraie Canadienne, elle pourrait bien être sujette à une maladie qui n’est commune qu’aux Anglaises, et surtout dans une circonstance aussi triste pour elle que celle de mardi matin, elle pourrait fort bien en avoir été atteinte.

Je ne devrais plus badiner avec le malheur qui la frappe, mais que voulez-vous? Quand une personne est dans la peine, elle se voit frustrer [sic] des sympathies du public et c’est justement ce qui arrive dans le cas de Mlle Delage, que chacun se plaît à déchirer ».

On s’attendrait pourtant au contraire!

« Je ne sais pas, écrira Verret l’année suivante, ce que cette chère Alphonsine a fait de si étrange pour être aussi peu estimée des jeunes gens de cette paroisse. Sa famille peut y être pour quelque chose. L’année dernière, le 14 février [1881], elle reçut un valentin contenant les injures les plus grossières à l’adresse de chacun des membres de sa famille et à la sienne […]. Elle eut la faiblesse de croire qu’elle ferait bien de la montrer au curé Beaudry et à d’autres notabilités de cette paroisse. L’affaire s’ébruita et, pendant un mois, on parla beaucoup de ce valentin et les rieurs ne furent pas du côté d’Alphonsine. »

Selon Verret, la jeune femme n’est pourtant pas « douée [sic] d’un extérieur désagréable ».

« Au contraire, Alphonsine est une grande brune de vingt-trois ans, aux épaules et aux hanches bien dessinées, son visage est assez bien fait et, quoiqu’elle ne soit pas régulièrement belle, rien dans sa physionomie n’est difforme ou mal approprié.

Ses manières sont faciles, aisées et jamais embarrassées; sa démarche est haute et fière. »

Sympathique en apparence à la cause de la jeune femme, Verret ne manque cependant pas d’en remettre. En novembre 1881, il compose une chanson railleuse à son endroit, sur un air à la mode, et, avec la complicité d’un de ses contacts d’affaires, il projette de la faire poster de New York, à l’adresse d’Alphonsine, sous le pseudonyme « Valentinatus ». Et, pour bien assurer la diffusion de son œuvre, il envisage d’en envoyer copie à un ami de Charlesbourg, anonymement toujours, en prétendant même qu’elle a été éditée aux États-Unis! Finalement, la chanson n’ira pas plus loin que son journal.

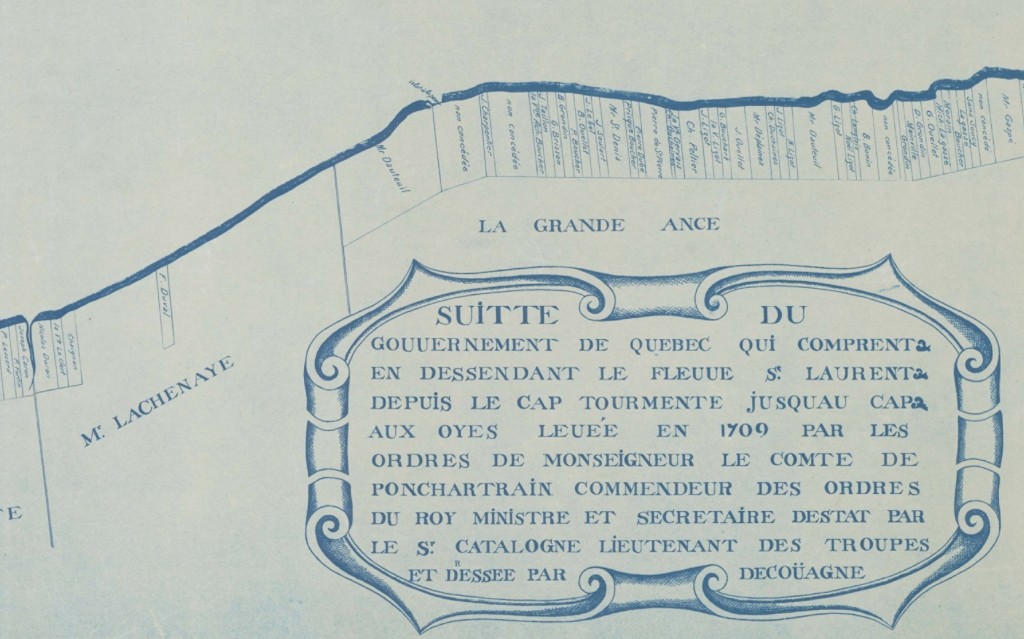

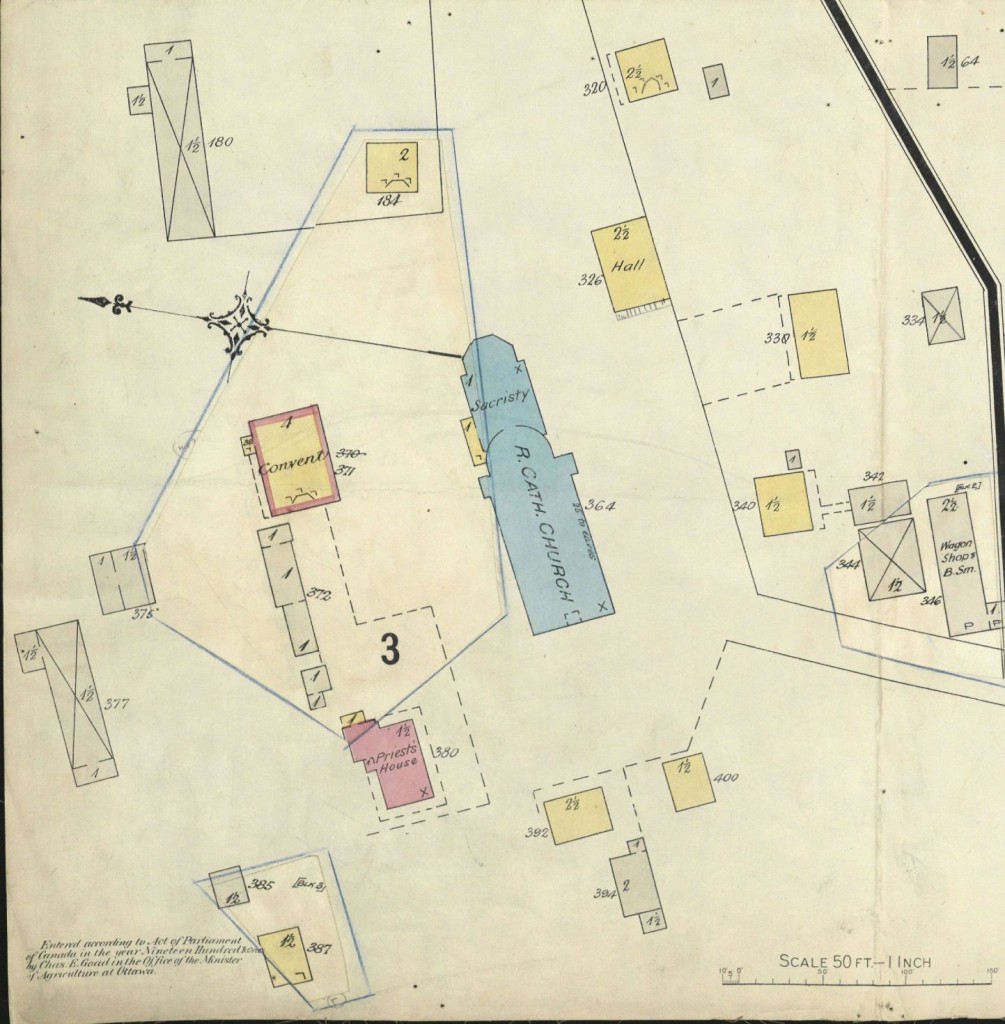

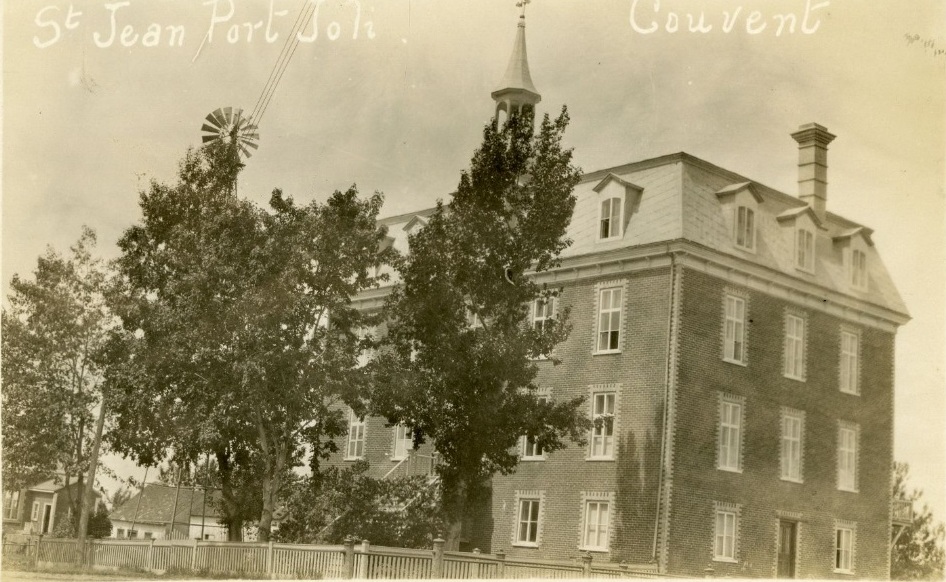

Le 12 février 1882, on annonce le mariage d’Alphonsine avec Napoléon Giasson, cultivateur de Saint-Jean-Port-Joli. Comment les tourtereaux se sont-ils connus? Mystère. Les Delage sont bien ancrés à Charlesbourg; du côté maternel, la famille est de Portneuf. Napoléon est né à L’Islet en 1854 et sa famille s’est déplacée à Saint-Jean dans les années 1860. Toutes ses racines sont sur la Côte-du-Sud. Toutefois, le curé de L’Islet à cette époque, François-Xavier Delage, est le grand-oncle d’Alphonsine et pourrait constituer le lien avec Napoléon.

La veille du mariage, Verret joue aux cartes avec des amis dont Alexandre Villeneuve et Zéphirin Dorion. À la fin de la soirée, ces deux derniers s’attardent et, une fois les portes et les fenêtres bien fermées, Dorion explique son plan : « comme Villeneuve et lui n’estiment guère la famille Delage, il a inventé un tour d’un nouveau genre »…

Les mariés et leurs invités l’apprendront le lendemain, jour de la Saint-Valentin, en se rendant à l’église :

« Tout annonçait un jour de deuil et les balises [du chemin] depuis la côte du roi jusqu’à l’église étaient ornées de banderoles de crêpe et de lisières de batiste noire; il y avait même deux étendards du plus beau noir suspendus au-dessus du chemin et rien n’était plus curieux que ce déploiement d’oriflammes […] »

Verret prédit qu’on ne reparlera probablement plus d’Alphonsine et « encore moins de M. Giasson ». Et non content d’avoir participé à ce dernier épisode de harcèlement, il ajoute en terminant, avec toute sa condescendance de petit-bourgeois charlesbourgeois : « D’après la rumeur, M. Giasson serait loin d’être un bel homme et de plus il ne serait pas riche ».

————————-

Jacques-Ferdinand Verret, Mes souvenirs, édition établie présentée et annotée par Rémi Ferland, Sainte-Foy, les Éditions de la Huit, 2001, 2 vol.