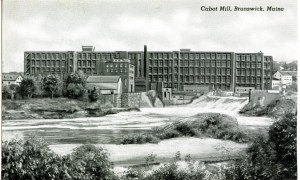

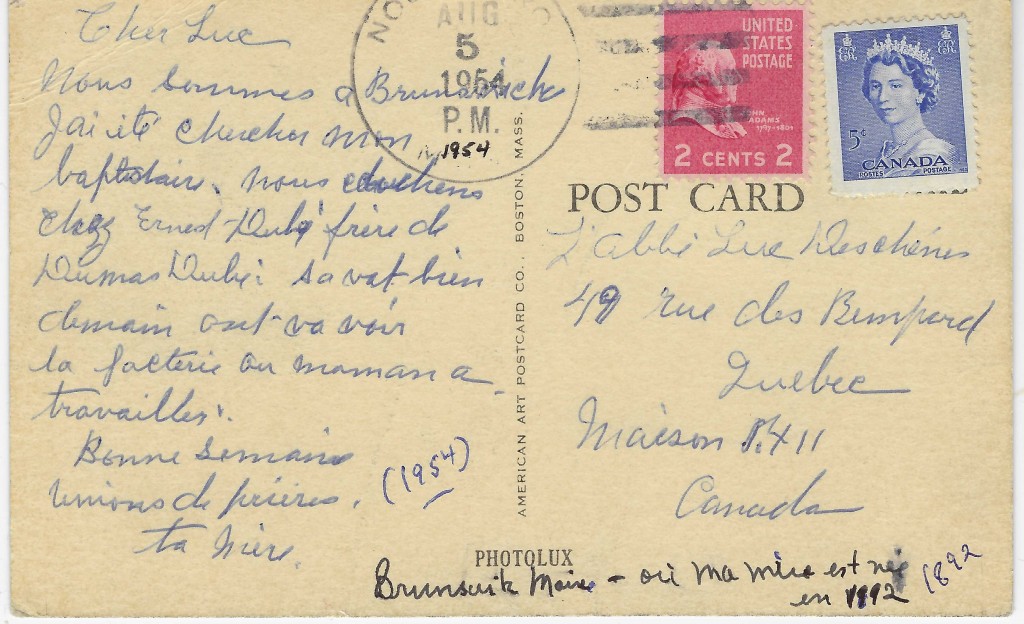

En août 1954, ma grand-mère paternelle est retournée à Brunswick, Maine, où elle était née le 3 juillet 1892, fille d’Aubert Dubé et de Joséphine Saint-Pierre. Une entrée dans le journal de ma mère, qui faisait partie du voyage, mentionne que Marie Dubé, veuve d’Albert Deschênes (1894-1952), a quitté Saint-Jean-Port-Joli le 4 août, accompagnée de son fils aîné Antonio et de sa cadette Céline. Sur une carte postale datée du 5 août, elle informe son fils, l’abbé Luc (qui séjourne alors à la Maison Pie XII, à Québec), que le groupe est hébergé par Ernest Dubé, qu’elle est allée chercher son « baptistaire » (certificat de naissance, dans le langage québécois) et qu’elle ira le lendemain visiter la « facterie » (cotton factory, manufacture de coton) où sa mère a travaillé au début des années 1890.

Chez Ernest Dubé, à Brunswick

Comme référence, pour son fils, elle précise qu’Ernest Dubé est le frère de « Dumas Dubé », mais il s’agit probablement de Montézuma Dubé, récemment décédé (1953) à Saint-Aubert, fils de Jean-Marie Dubé et arrière-petit-cousin du père de Marie. En 1918, Ernest s’est marié à Brunswick où il a occupé divers métiers au moulin des Cabot. Retraité, il réside au 7, Mill Street. C’est probablement la maison qui porte ce numéro aujourd’hui, mais elle a été modifiée et se trouve maintenant en bordure d’une autoroute construite à l’endroit où se trouvaient autrefois les sinistres logements (tenements) construits par les Cabot pour loger les employés de la filature.

Le 7, Mill Street, aujourd’hui. Photo Google Street.

À gauche, le 7, Mill Street. Google Street.

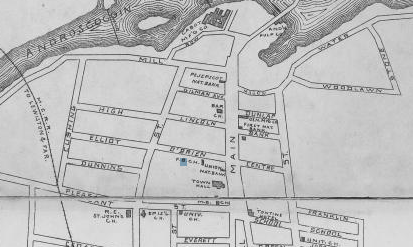

Brunswick, en 1887. En haut, au centre, la Cabot Mfg Co.; en bas, à gauche, l’église Saint-Jean-Baptiste. Brunswick Directory, 1887.

Ernest (1882-1958) n’est pas le seul de sa famille à Brunswick. La veuve de son frère Abel (1868-1942), Emma Fournier, réside au 27, Columbia Ave., tandis que sa sœur Azelle, devenue Hazel (1871-1961), vit avec son mari Zéphirin Dubé sur Pleasant Hill Rd. Ernest et Zéphirin sont propriétaires de leur maison tandis que la veuve d’Abel est en pension (boards).

(https://curtislibrary.com/wp-content/uploads/2020/03/1953-54-Brunswick-Directory.pdf)

La famille de Joseph Dubé

Pour comprendre les circonstances de la naissance et de l’enfance de Marie, il faut remonter une génération.

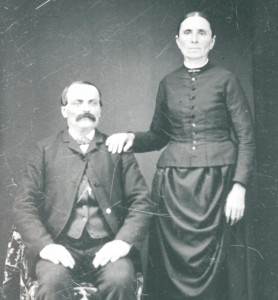

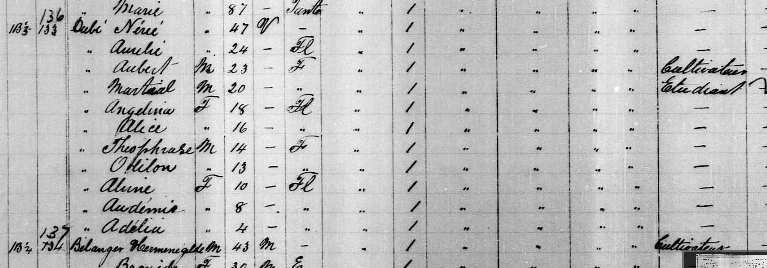

Son grand-père Joseph Dubé (1844-1889) était cultivateur à Saint-Aubert où il a épousé Nérée Caron (baptisée Marie) en 1865. Vingt ans plus tard, le couple compte dix enfants. On est alors au cœur de la pire décennie du mouvement d’émigration et, comme quelques centaines de coparoissiens partis à cette époque, Joseph quitte sa terre pour travailler aux États-Unis, à Greenville, New Hampshire, dans son cas.

Joseph Dubé et son épouse Nérée Caron. Coll. privée.

Délia Dubé et sa mère Nérée Caron. Coll. privée.

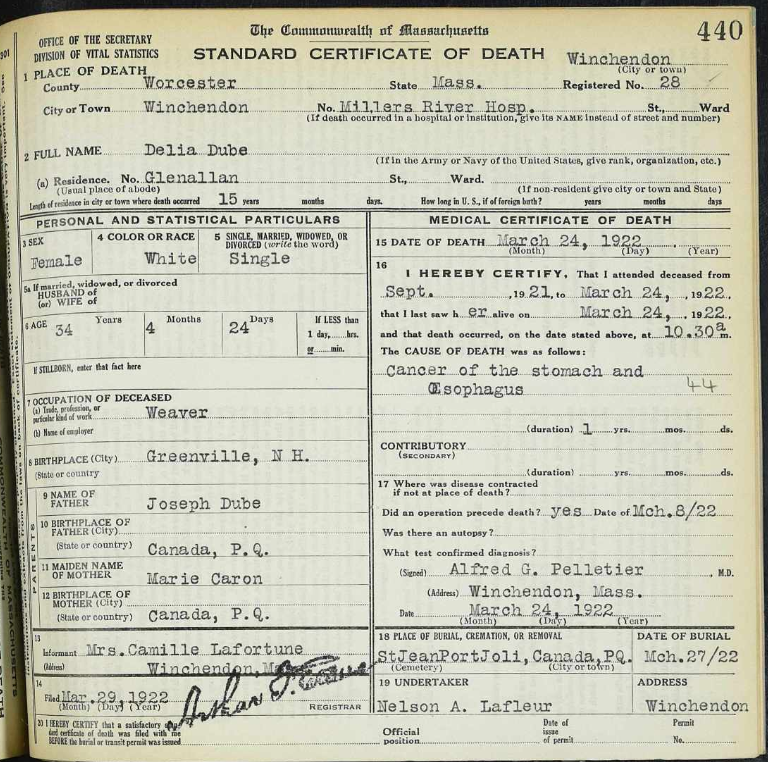

C’est là que serait née Délia (ou Adélia), la dernière de la famille à la fin de 1887. L’acte de naissance est introuvable. Selon les informations qui figurent dans son certificat de décès, informations vraisemblablement fournies par sa sœur Alice (chez qui elle résidait), elle est née à Greenville et avait 34 ans 4 mois et 24 jours quand elle est morte le 24 mars 1922 à Winchendon, Mass. Elle serait donc née le ou vers 1er novembre 1887. On suppose que Joseph est parti avec toute la famille, sauf peut-être Martial qui étudiait au Collège de Sainte-Anne depuis 1883.

De Greenville à Saint-Jean-Port-Joli à Brunswick

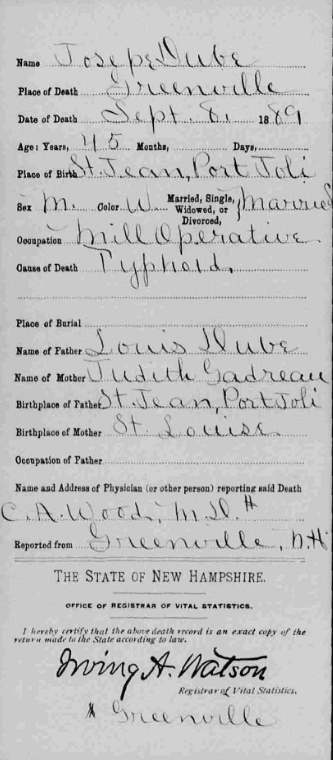

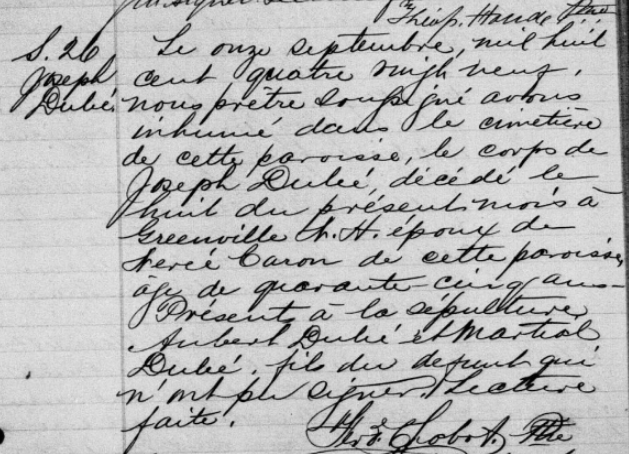

À Greenville, Joseph est employé dans un moulin (mill operative), mais c’est de courte durée. Il meurt de la typhoïde le 8 septembre 1889 et son corps est ramené au Québec pour être inhumé à Saint-Aubert le 11, en présence de ses deux plus vieux, Aubert et Martial.

Certificat de décès à Greenville et acte d’inhumation à Saint-Aubert.

Nérée (que l’acte d’inhumation dit « de cette paroisse ») se retrouve donc veuve. Avec Aubert (qui devient chef de famille) et les neuf autres enfants, elle s’installe sur le lot no 402 (ancien cadastre), aujourd’hui le 579, 2e Rang ouest. Au recensement de 1891, la maisonnée compte dix enfants, Joséphine étant mariée depuis le 27 janvier et installée à Sainte-Louise avec Herménégilde Bélanger.

Recensement de Saint-Jean-Port-Joli, 1891.

Cette situation ne dure pas. Le 21 juillet 1891, Aubert se marie à Saint-Jean-Port-Joli avec « Joséphine Dessaint dit Saint-Pierre » et le couple s’en va à Brunswick, Maine, dans les mois qui suivent.

Avec qui partent-ils? Nérée est évidemment du voyage, avec presque tous ses enfants non mariés. Étudiant-pensionnaire à Sainte-Anne, Martial n’est pas du voyage. L’ainée Aurélie en est (puisqu’elle est marraine de Marie en juillet 1892), mais elle revient assez vite puisqu’elle est marraine du premier enfant de sa sœur Joséphine à Sainte-Louise en janvier 1893. Son acte de mariage, à Sainte-Louise, en janvier 1894, mentionne qu’elle est de Sainte-Louise tandis que sa mère est « de Brunswick ».

Aubert, son épouse Joséphine et sa mère Nérée auraient donc été accompagnés de huit enfants, Aurélie, Angélina, Alice, Théophrase, Odilon, Alvine, Audémie (ou Audélie) et Adélia (Délia), âgées de 24 à 4 ans au recensement de 1891. Comme ils arrivent après le recensement américain de 1890 et repartent avant celui de 1900, les informations manquent sur leur présence et leurs occupations à Brunswick.

Aubert a sûrement travaillé au moulin des Cabot, sa femme aussi, selon ce que Marie écrit sur la carte postale de 1954. Et les enfants? Il était courant de voir des enfants de 10-11 ans travailler dans les filatures. C’est l’âge d’Odilon, au milieu de la famille.

La maison natale

De son voyage de 1954, Marie Dubé a ramené une photographie de sa maison natale.

Consulté sur ce type de bâtiment, l’historien David Vermette écrit : (traduction) « Cette maison me fait penser à l’une des pensions de famille où vivaient une partie de la population franco-américaine. Ces maisons étaient privées, contrairement aux immeubles de la compagnie Cabot. Trois, voire quatre familles pouvaient y vivre. »

Maison natale de Marie Dubé à Brunswick. Coll. privée.

Les Dubé n’auraient donc pas vécu dans les fameux tenements, ces immeubles que les Cabot avaient fait construire le long de la rivière Androscoggin pour loger les employés de leur filature. En 1885, ils étaient surpeuplés, crasseux et décrépits ; le New York Times les avait qualifiés de « désespoir des hygiénistes ». À la suite de pressions médiatiques, l’État du Maine ordonne aux Cabot de nettoyer leurs immeubles, mais la situation ne s’améliore pas beaucoup. Avec le temps, les Franco-Américains se sont créé un quartier entre le moulin et l’église catholique romaine située sur Pleasant Street. La maison natale de ma grand-mère s’y trouvait probablement.

Cette maisonnée multigénérationnelle n’était pas exempte de promiscuité pour autant. Un passage de la « notice biographique » de Marie, retrouvée dans les papiers de son fils Luc (1926-2025), évoque le climat de ce ménage :

« Ses parents se sont mariés à Saint-Aubert de L’Islet le 24 juillet 1891. Comme il faut prévoir un nid pour accueillir la famille, les nouveaux époux « s’exilent » de leur milieu pour apporter un peu de farine au moulin [sic].

[…] Marie partagera sa place avec ses oncles et tantes paternels. Elle en subit certaines contraintes. Son père [Aubert] doit répondre pour ses frères et sœurs. Il tient la place du papa [Joseph] ravi trop jeune à ses responsabilités familiales ».

Retour à Saint-Jean-Port-Joli et dispersion des oncles et tantes

Ce passage rédigé par Céline décrit-il la situation vécue à Brunswick ou au retour au 2e Rang de Saint-Jean-Port-Joli ? Née le 3 juillet 1892, Marie avait environ trois ans quand sa famille est revenue « d’exil », avant la naissance de Joseph à Saint-Jean-Port-Joli le 15 décembre 1895. Elle aurait eu conscience de ces « contraintes » en bas âge et s’en serait confiée à sa fille ou à son « carnet » qui est souvent cité dans la notice ?

Ce commentaire pourrait s’appliquer aux dernières années de la décennie 1890. Il y a des arrivées et des départs. Joséphine donne naissance à Angélina et Alexina en 1896 et 1898. Les tantes Angélina et Alvine se marient en 1896 et 1900. Alice, Théophrase et Odilon partent de la maison avant 1901, mais on ne sait exactement où ils sont au moment du recensement de 1901. Alice est peut-être partie aux États-Unis où elle épouse Camille Lafortune, à Winchendon, Mass., en 1906. Théophrase serait allé en Ontario où il meurt célibataire en 1908. Odilon demeure à Sainte-Apolline puis à Buckkand quand il épouse Rosalie Dinel en 1906. Pour sa part, Nérée Caron est retournée à Greenville, N.H., où elle est décédée en 1897, peut-être chez des parents.

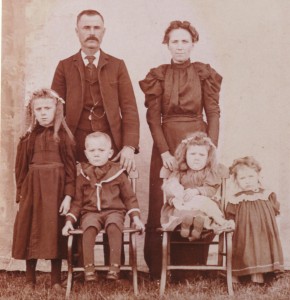

Une photographie probablement prise en 1900 montre le couple Dubé-Saint-Pierre avec ses quatre enfants (de gauche à droite) : Marie (1892-1969), Joseph (1895-1918), Alexina (1898-1985) et Angélina (1896-1953).

Famille d’Aubert Dubé vers 1900. Coll. privée.

Délia Dubé. Angéline Saint-Pierre, La Belle époque.

Deux tantes encore « ados », Audémie (1883-1970) et Délia (1887-1922) résident toujours chez leur frère Aubert et complètent la maisonnée en 1901.

Audémie épouse Ernest Saint-Pierre en 1904 et s’établit à Saint-Aubert.

Délia serait partie aux États-Unis en 1908 (dès sa majorité), selon ce qu’elle déclare au recensement de 1910. À ce moment, elle est en pension à Leominster, au 171, Fifth St., chez François Bourtembourg, un Français nouvellement marié avec Eugénie Pelletier, originaire de Sainte-Perpétue. La nièce de cette dernière, Alice, 19 ans, aussi de Saint-Perpétue, habite au même endroit. C’est probablement d’elle que parle Délia dans une carte postale envoyée à Marie : « ge couche avec une nautre fille elle à pas bien belle soit fait deux belle ensemble »… Délia travaille alors comme stitcher (piqueuse) dans une « chope à chemise », la Wachusett Shirt Co. Dix ans plus tard, elle est chambreuse à Wenchindon, Mass., chez sa sœur Alice, épouse de Camille Lafortune, et travaille comme weawer (tisserande) à la filature de coton de l’endroit, le Glenallan Mill.

En 1921, elle tombe malade et bénéficie des soins du Dr Alfred-Georges Pelletier, originaire de Matane. Au début de mars 1922, elle subit une intervention chirurgicale qui ne semble pas avoir eu d’autres résultats que de confirmer le diagnostic (cancer de l’œsophage et de l’estomac) puisqu’elle meurt au Millers River Hospital le 24 mars 1922, à 34 ans. Elle est inhumée à Saint-Jean-Port-Joli trois jours plus tard.

Ses sœurs connaîtront plus de longévité, dépassant toutes les 75 ans.

Cinq des sept tantes Dubé dans les années 1940 (il manque Audémie et Délia). Coll. privée.

Marie Dubé et Albert Deschênes

Marie Dubé épouse Albert Deschênes en 1914. Albert devient propriétaire de la terre que lui donne son oncle Hospice (aujourd’hui le 483, 2e Rang Ouest).

Albert Deschênes et Marie Dubé. Coll. privée.

Albert Deschênes et Marie Dubé. Coll. privée.

Albert est décédé en janvier 1953, un an et demi avant le voyage de sa veuve à Brunswick. La dernière photo de famille date de juillet 1952, lors du mariage de Marthe.

Famille d’Albert Deschênes, 1952. Assis, de g. à d. : Paul-Émile, Albert, Marthe, Marie Dubé, Luc ; debout, Antonio, Roger, Thérèse, Monique (ajoutée après coup par le photographe), Hubert, Céline, Lucien, Marc-Arthur. Coll. privée.