Les jeux sont faits pour le Festival d’été. Nickelback est remplacé par Alan Parsons et les Foo Fighters viendront même en béquilles.

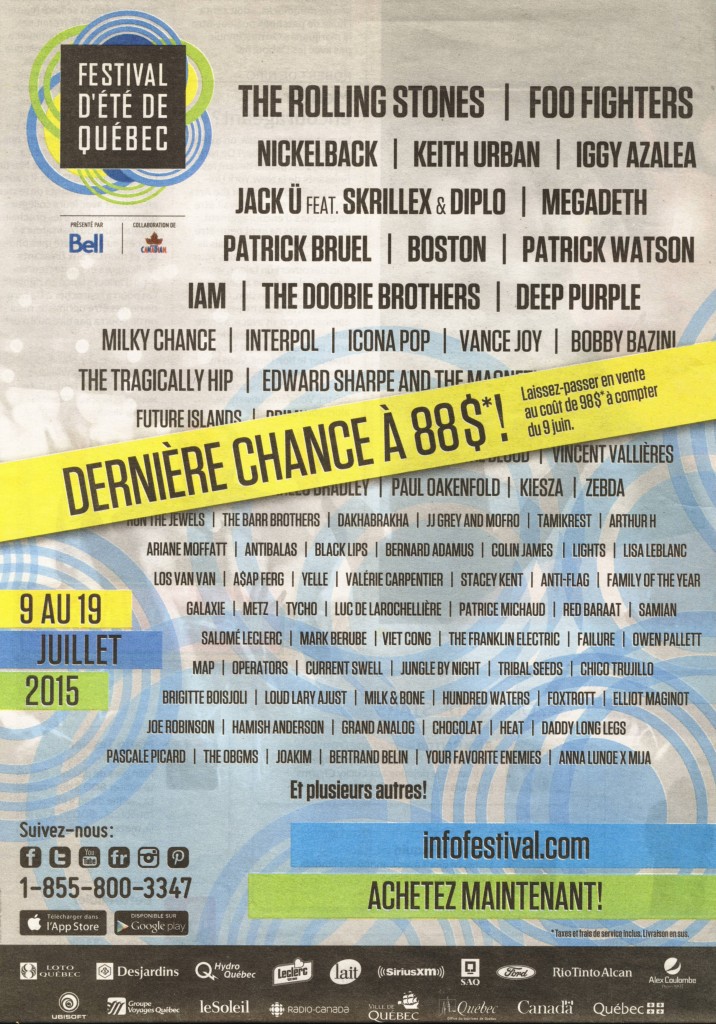

Le placard publicitaire publié récemment est éloquent : dans la mer des artistes anglo-américains surnagent des Français (Bruel et IAM) et deux Montréalais qui chantent en anglais; puis, beaucoup plus bas (neuvième rang), Vincent Vallières, suivi, en formation dispersée, de quelques artistes qui chantent au Québec dans la langue de la majorité. Ne cherchez pas Alexandre Belliard, il est probablement dans les « plusieurs autres » et il s’exécutera le soir où les Foo Fighters seront sur le Plaines et pourraient bien enterrer ses « Légendes d’un peuple ». (il ne sera pas le premier artiste confiné au parc de la Francophonie à subir ce genre de concurrence).

Comme le soulignait le Journal de Québec du 3 juillet dernier, les festivaliers de 2015 vivront « une première: les Plaines n’auront aucune tête d’affiche québécoise chantant en français en 2015. Les deux cases horaires consacrées à la chanson francophone seront défendues par des Français ». Consolation : d’après le Journal de Québec (7 juillet), « il est presque assuré que [Pascale] Picard fera une chanson en français »…

En 2010, la programmation du FEQ avait suscité une certaine contestation et pourtant Vigneault était assez haut dans l’affiche (quatrième ligne) immédiatement suivi des « Chansons d’abord ». C’est dire le « progrès » réalisé en cinq ans!

Dans une mise au point publiée par Le Soleil le 12 mai 2010, la présidente du Festival était intervenue pour « rétablir les faits » et avait cité le texte même de la mission de son organisation : « Le Festival doit animer, l’année durant, la ville de Québec, pour tous les gens d’ici et d’ailleurs, avec une fête des arts de la scène et de la rue valorisant la chanson francophone et les projets de création, tout en étant ouverte au reste de la production culturelle dans le monde et à la découverte ».

Analysée logiquement, cet énoncé priorise « la chanson francophone et les projets de création ». Si c’est toujours la mission du FEQ, on est loin du compte.