La « découverte » du rapport du major George Scott a permis de préciser comment les troupes de Wolfe ont ravagé la Côte-du-Sud au début de septembre 1759. Ce n’était pas leur seul coup de l’année. Deux semaines plus tôt, d’autres incendiaires avaient sévi sur la Côte-de-Beaupré. Le journal de Malcom Fraser, publié en 1868 par la Société historique et littéraire de Québec*, permet de voir à l’œuvre les hommes du 78e Régiment (Fraser’s Highlanders) dirigés par le capitaine John McDonnell.

***

Québec était bombardée depuis un mois. La ville résistait et, derrière les lignes des assiégeants, des Canadiens, jeunes et vieux, ne cessaient de harceler les troupes campées à Pointe-Lévy et à la rivière Montmorency. Excédé, malade et un peu désespéré, Wolfe décide d’attaquer à la fois les biens et le moral des miliciens rassemblés à Québec pour protéger la capitale.

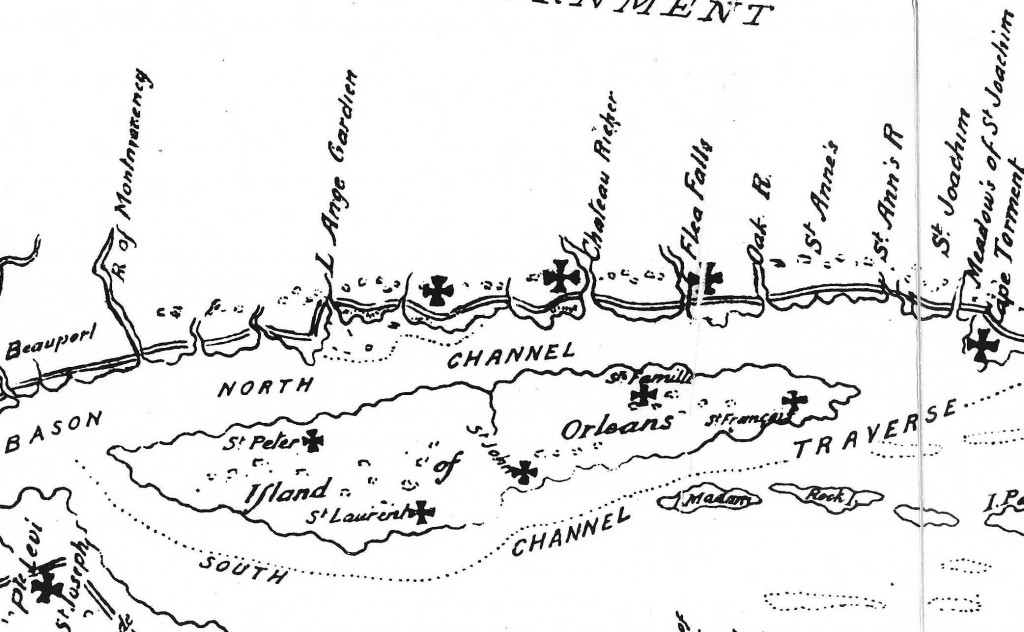

C’est dans ce contexte que, le 15 août 1759, le capitaine John McDonnell, sept sous-officiers (dont le lieutenant Malcom Fraser), huit sergents, huit caporaux et cent quarante-quatre hommes traversent de Pointe-Lévy à l’île d’Orléans et vont loger à l’église de Saint-Pierre. Le lendemain, le détachement se rend à l’extrémité est de l’île, en face de l’église de Saint-Joachim. Le 17, il traverse à Saint-Joachim et, en route vers l’église, il subit le tir des habitants caché derrière les maisons et les clôtures, puis à l’orée du bois. Les hommes de McDonnell prennent possession du presbytère, qu’ils essaient de fortifier.

Du 17 au 23, McDonnel et ses hommes demeurent à Saint-Joachim. Le 23, le capitaine Montgomery (que l’éditeur du journal confond avec le Montgomery mort devant Québec en 1775…) arrive en renfort avec environ cent quarante fantassins légers du 43e Régiment (Kennedy’s) et une compagnie de Rangers.

Montgomery prend le commandement de la troupe qui se heurte à un groupe d’environ deux cents Canadiens embusqués dans des maisons à l’ouest de Saint-Joachim. Devant l’attaque, les Canadiens retraitent dans les bois, poursuivis par les Britanniques.

« Il y eut, écrit Fraser, plusieurs ennemis tués et blessés, et quelques prisonniers, que le barbare capitaine Montgomery, qui nous commandait, ordonna de massacrer de la manière la plus inhumaine et la plus cruelle, dont deux, en particulier, que j’avais confiés à un sergent — après les avoir épargnés et m’être engagé à ne pas les tuer — qui furent l’un fusillé, l’autre abattu avec un tomahawk (une petite hache), et tous deux scalpés en mon absence, le coquin de sergent ayant négligé d’informer Montgomery que je voulais qu’ils soient sauvés, comme ce dernier l’a prétendu lorsque je l’ai interrogé à ce sujet ; mais ça ne pouvait pas excuser une barbarie sans précédent. Cependant, comme il n’y avait plus rien à faire, je fus obligé de laisser tomber ».

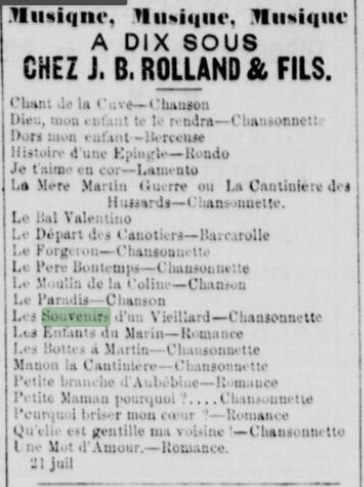

Extrait d’un fac-similé de la carte de Montresor publiée dans John Knox, An Historical Journal […], t. 1.

***

Fraser n’en fait pas mention, mais on sait que le curé de Saint-Joachim, Philippe-René Robinau de Portneuf, est mort dans un affrontement avec les troupes britanniques.

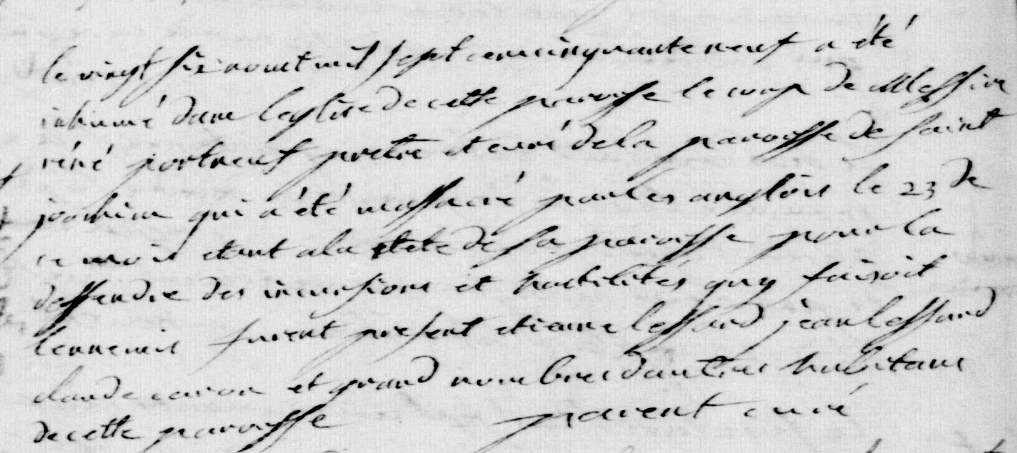

Le gouverneur lui avait répondu, le 20 août, de faire en sorte que les habitants soient « en état d’opposer la plus vive résistance aux anglais », ce qu’il fit, comme en témoigne son acte de sépulture, le 26 août 1759 : il a été « massacré par les Anglois le 23 etant à la tete de sa paroisse pour la déffendre des incursions et hostilités qu’y faisoit lennemis ».

Le biographe du curé de Saint-Joachim dans le Dictionnaire biographique du Canada** ne semble pas très sympathique avec son sujet. Le curé, conclut-il, a donc « bel et bien participé à la résistance avec un groupe de paroissiens, justifiant [sic] ainsi l’action des Anglais », mais il conclut que cette affaire « se réduit en somme à un incident mineur comme il en arrive dans toutes les guerres » et que le geste du curé Portneuf, « bien que voué d’avance à l’échec, peut à la rigueur être envisagé comme une courageuse tentative d’opposer à l’envahisseur une digne résistance avant la défaite finale »…

Un curé mort les armes à la main, ce n’est quand même pas banal! Que faut-il pour devenir un héros?

***

Après cette escarmouche, la troupe de McDonnell met tout en feu jusqu’à ce qu’elle arrive à l’église de Sainte-Anne, où elle passe la nuit et obtient en renfort une compagnie d’environ cent vingt hommes dirigés par le capitaine Ross.

Le 24, on ravage les fermes jusqu’à Château-Richer (que Fraser identifie comme L’Ange-Gardien) où se fait la jonction avec le colonel Murray et trois compagnies de Grenadiers (22e, 40e et 45e régiments). La fin de semaine (25 et 26 août) est occupée à couper les arbres fruitiers et le blé pour dégager les alentours.

Il ne se passe rien de particulier le 27 août, mais l’ordre est donné de marcher le lendemain vers L’Ange-Gardien où le détachement prend position le 28. Le 29, le capitaine Ross et une centaine d’hommes partent en reconnaissance et reviennent avec un prisonnier canadien dont on ne peut tirer d’informations. Le 30 est consacré à fortifier une maison et l’église de L’Ange-Gardien.

Le 31, le détachement reçoit l’ordre de brûler les maisons de L’Ange-Gardien, mais pas l’église, et de se rendre à Montmorency le lendemain matin, ce qu’il fait en brûlant toutes les maisons jusqu’au camp.

————————

* Malcolm Fraser, « Extrait d’un journal manuscrit, relatif au siège de Québec en 1759, tenu par le colonel Malcolm Fraser, alors lieutenant du 78th (Fraser’s Highlanders) et servant dans cette campagne », Québec, Middletown et Dawson, 1868, 37 p. (« Manuscrits relatifs aux débuts de l’histoire du Canada », 2e série).

** Jean-Pierre Asselin, « Robinau de Portneuf, Philippe-René », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 3, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 12 févr. 2024, http://www.biographi.ca/fr/bio/robinau_de_portneuf_philippe_rene_3F.html.