Le péché originel

On se moquait autrefois de la fixation de Duplessis sur les communistes; il en voyait dans les synficats et les coopératives, ou sous le pont de Trois-Rivières, voire dans les oeufs importés de Pologne. À Québec, le communiste des années cinquante est devenu le « radical », nouvel épouvantail, et, à Ottawa, la « coalition » est dénoncée comme un nouveau péché.

À l’époque où les dirigeants politiques avaient de la culture historique (et avant que notre système politique ne soit perverti par les partis politiques modernes), on savait que les coalitions n’avaient rien d’exotique. C’est une coalition qui donne naissance au Parti conservateur (eh! oui) en 1854 mais le meilleur exemple survient en 1864. Je cite l’Encyclopédie Canadienne (http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0003424):

« C’est en raison de l’instabilité et de l’impasse politiques qui prévalent dans la province du Canada au début des années 1860 qu’est créée la Grande Coalition de 1864-1867. Les dangers extérieurs que pose la Guerre de sécession aux États-Unis se conjuguent à l’impasse politique pour imposer des changements radicaux. L’union des deux Canadas étant un échec, les chefs politiques sont prêts à mettre de côté leurs vieilles querelles politiques pour créer un ordre politique nouveau. George Brown, chef du Reform Movement, propose qu’un comité parlementaire regroupant des membres provenant de tous les horizons politiques se réunisse pour essayer de dénouer l’impasse. Ce comité en vient très vite à la conclusion que la meilleure solution est une confédération de l’Amérique du nord britannique ou l’union fédérale des deux Canadas. Brown réagit rapidement au rapport en se joignant à une coalition avec les conservateurs en vue de créer une nouvelle union (annoncé au Parlement le 22 juin 1864). Ainsi est formée la Grande Coalition sous le leadership de Brown, de George-Étienne Cartier et surtout de John A. Macdonald. Cette coalition bénéficiant d’un appui généralisé réussit remarquablement à atteindre ses objectifs primordiaux : la fin de l’impasse politique et la création d’une nouvelle entité politique. Ce gouvernement de coalition de la Province du Canada est resté à peu près intact jusqu’à la Confédération ».

Non seulement le Parti conservateur mais le Canada est né d’une coalition réunissant les libéraux (Clear Grits) et les conservateurs du Haut-Canada avec les conservateurs du Bas-Canada (Bleus comme anglophones), et laissant les Rouges du Bas-Canada, héritiers des patriotes, dans leur coin.

Et personne n’aurait même songé à mettre en doute sa légitimité.

Le « gros cave » de Chambly-Borduas

L’humoriste Mercier donne un très mauvais spectacle dans Chambly-Borduas. Il se porte candidat mais ne veut pas être élu ; il dénonce la situation politique mais promet de ne rien changer. Comme incohérence, on peut difficilement trouver mieux. S’il avait utilisé la moitié de sa notoriété pour inciter les jeunes à voter (comme l’a fait le groupe Arcade Fire, par exemple), il aurait pu apporter une contribution utile.

Cette pitrerie promotionnelle lui mérite plusieurs articles dans les journaux dont une demi-page de Nathalie Pétrowski qui croit y voir un engagement dans l’action… Allons donc! Il crée un amusement. S’il en veut à Coderre, pourquoi se présenter dans Chambly-Borduas? Dans ce dernier comté, il y aura plusieurs candidats. Les citoyens ont un choix. Ce sont tous des pourris? Même ceux qui n’ont jamais été au pouvoir?

Si ce n’est pas entretenir du cynisme, je me demande bien ce que c’est. Ces mascarades déprécient le processus politique.

Et l’autre, là, dans Portneuf?

Les électeurs/trices de Portneuf reconduiront-ils/elles leur conducteur d’autobus à Ottawa?

Cet homme se désintéresse totalement de la fonction de député mais se porte à nouveau candidat et, de toute évidence, il aura encore une pluralité des voix. C’est à désespérer de son sens éthique et de celui de ses admirateurs/trices. Mes excuses aux gens de Portneuf.

Promesse 101

Couper les campagnes électorales de 20% serait la plus élémentaire des économies.

Tous les articles par Gaston Deschênes

Une « tablette » et un bon « boss »

Jacques Demers a suscité une immense sympathie quand il a dévoilé qu’il était analphabète. Certains l’ont trouvé moins drôle quand il a accepté un siège de sénateur. Paraît qu’il allait se servir de son poste pour défendre de bonnes causes, dont on ne s’est pas trop inquiété des détails… Le même refrain qu’un autre sénateur issu du showbizz — celui qui donnait le LA dans un désormais regretté duo — a entonné pour finalement arriver au bout de son âge en se demandant, comme on l’a deviné dans ses commentaires, ce qu’il était allé faire dans cette galère (heureusement rémunérée).

En fait, la nomination-surprise d’un analphabète devenu vedette du petit écran, et certes inattaquable — rectitude politique oblige –, a servi à occulter la nomination en douce de huit proches partisans du premier ministre.

Le nouveau sénateur a commencé sa carrière… par une longue absence, retenu au micro par son poste de commentateur sportif. L’histoire ne dit pas quand il est entré sur la liste de paye mais il s’est ensuite retrouvé sur la liste des blessés, ce qui a réduit son temps de glace, et l’a tenu loin du sommaire. On lui connaît une intervention très human interest, et préparée avec l’aide d’une collègue, sur la journée de la femme et une déclaration sur l’affaire Chara. Ce serait tout pour sa première saison, euh!, … session.

Depuis la fin de la session, en bon « employé », il multiplie les présences pour appuyer son « patron » dans les éliminatoires, euh !, les élections. Car c’est ainsi qu’il perçoit son rôle, selon ce qu’on a pu entendre dans une entrevue reproduite au Sportnographe le 15 avril dernier : « Le grand patron a décidé […] nous sommes des employés et ces employés sont mis en ligne et on suit le chemin et c’est tout ». Paraît que ce n’est pas « politique », son travail consistant à présenter des candidats qui sont de « bonnes personnes ». Naturellement.

Voilà, en toute naïve simplicité, comment fonctionne le parlement moderne. On dit généralement, et plus pudiquement, que ce sont des « membres du parti » qui suivent les consignes de leur « chef » mais pourquoi ne pas dire les vraies choses, si tant est qu’on en comprenne le sens et la portée ?

Harper et son drapeau bâtard

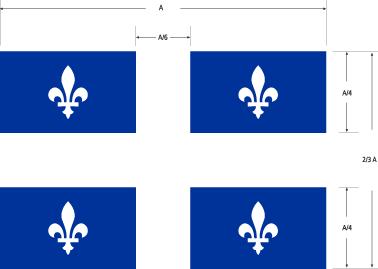

Le drapeau que Stephen Harper utilise comme fond de scène est un fleurdelisé bâtard.

Sur un fleurdelisé normal (voir ci-dessous), l’espace entre le bras vertical de la croix et la fleur de lis est égal à la largeur de la fleur. Cet espace est beaucoup plus grand sur un bâtard qui est fabriqué selon la norme du drapeau du Canada (1:2), donc plus long.

Les fleurdelisés bâtards sont légion; on en trouve même devant des édifices du gouvernement du Québec (https://blogue.septentrion.qc.ca/wp-content/uploads/archives/gastondeschenes/2009/07/les_fleurdelises_batards_1.php). On ne s’étonnera donc pas de voir le gouvernement fédéral en utiliser; ce n’est pas la première loi québécoise qu’il ne respecte pas..

Devise du Québec : la légende court toujours

(Ce texte reprend une bonne partie d’une note publiée le 15 mars 2009 — https://blogue.septentrion.qc.ca/wp-content/uploads/archives/gastondeschenes/2009/03/la_devise_du_quebec_selon_son.php)

La légende qui circule au sujet de l’origine et de la signification de la devise du Québec est comme la mythologique hydre de Lerne; on croit lui avoir coupé une tête (elle en avait plusieurs), il en repousse deux. Accouplée avec cet autre monstre que constitue Internet, elle devient quasi indestructible.

Prenant le relais du premier ministre, qui avait propagé la légende jusqu’au Japon en 2005 avant de la répéter devant Sarkozy en 2008, le président de l’Assemblée nationale a invité ses collègues jeudi dernier « à réfléchir sur ce mot d’Eugène-Étienne Taché: Je me souviens d’être né sous le lys et d’avoir grandi sous la rose », expression dont nous aurions « conservé le Je me souviens », pour en faire la devise du Québec.

Cette interprétation n’a pas de fondement historique. Il serait trop long de démontrer ici que la devise du Québec n’a jamais compris que trois mots, « Je me souviens » et que son concepteur ne lui a pas donné de complément car son emplacement original, au-dessus de la porte de l’Hôtel du Parlement, lui donnait tout son sens. Ceux et celles que le sujet intéresse trouveront une étude sur cette question dans l’encyclopédie virtuelle Agora (depuis 2001), étude reproduite dans Le Parlement de Québec (Multi-Mondes, 2005) et résumée dans L’Action nationale (2001), Québecensia (2003), L’héraldique au Canada (2005), le Bulletin d’histoire politique (2006), The Beaver (2008), L’encyclopédie canadienne (2010) et récemment dans L’encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française (http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-518/La_devise_québécoise_«Je_me_souviens».html), le tout sans susciter la moindre réplique. Ni convaincre aux plus hauts niveaux, visiblement.

Un texte publié précédemment dans Le Devoir, en 1994 s’appuyait sur les propos d’un fonctionnaire francophone de Québec, Ernest Gagnon. La démonstration s’est ensuite enrichie d’un témoignage qui devrait mieux convaincre, celui d’un avocat anglophone de Montréal, David Ross McCord (fondateur du McCord Museum), qui écrivait ceci dans un cahier de notes, vers 1900, sous le titre « French sentiment in Canada » :

« However mistaken may be the looking towards France as a desintegrating factor operating against the unification of the nation – it may be perhaps pardonable – no one can gainsay the beauty and simplicity of Eugene Taché’s words « Je me souviens ». He and Siméon Lesage have done more than any two other Canadians towards elevating the architectural taste in the Province. Is Taché not also the author of the other motto – the sentiment of which we will all drink a toast – « Née dans les lis, je croîs dans les roses ». There is no desintegration there. »

La première phrase de cette citation a posé de la difficulté aux traducteurs consultés mais il serait possible de la rendre ainsi: « Aussi mal avisé que soit cet attachement à la France comme facteur de désintégration jouant contre l’unité nationale – c’est peut-être pardonnable –, personne ne peut nier la beauté et la simplicité du « Je me souviens » d’Eugène Taché. Siméon Lesage et lui ont fait plus que quiconque au Canada pour une architecture de qualité dans la province. D’ailleurs, Taché n’est-il pas aussi l’auteur de l’autre devise, « Née dans les lis, je croîs dans les roses », à laquelle nous lèverons tous nos verres. Il n’y a rien là pour favoriser la désunion ».

Ce passage à lui seul prouve sans l’ombre d’un doute que « Je me souviens » (créée vers 1880) et « Née dans les lis, je croîs (ou grandis) dans les roses » (créée vers 1900 et recyclée sur la médaille du tricentenaire de Québec) sont deux devises DISTINCTES et ne constituent pas un « poème » de Taché, comme plusieurs le prétendent. Mieux encore, ce texte prouve que les deux devises ont un SENS DIFFÉRENT et que la seconde ne peut donc expliquer la première. Enfin, on devine aisément que monsieur McCord est ennuyé par « Je me souviens » et qu’il préfère « l’autre devise » car elle traduit mieux ses opinions politiques.

Il est inutile de chercher l’origine ou l’auteur du poème-fantôme d’où viendrait la devise du Québec; il faut plutôt se demander dans quelles circonstances et par qui, après la mort de Taché, ces deux devises ont été rattachées pour donner une proposition bâtarde — « Je me souviens que, né dans les lis, je croîs (ou grandis) dans les roses » — et créer une légende urbaine qui court depuis plusieurs décennies, particulièrement dans la presse anglophone, et dénature la devise du Québec.

« Moi vouloir subvention culture »

Le gouvernement du Québec vient d’annoncer la création d’un fonds « pour le développement de projets d’envergure en culture ». Plusieurs secteurs de « l’industrie culturelle » pourront en bénéficier : spectacles, cinéma, livre, jeux vidéo, etc.

« Privilégier l’exportation de la culture québécoise, devenir le nouvel instrument par lequel les créateurs agrandiront leurs champs d’opportunités [sic], permettre l’émergence de nouveaux joueurs, de nouveaux créateurs sont les principaux objectifs qu’entend poursuivre le Fonds », selon ce qu’on peut lire dans le communiqué émis par la SODEC qui détiendrait 60% du capital de 100M$, le reste étant fourni par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.

Les fonds sont à la mode. Québec en a créé plusieurs : Fonds de la recherche sur la société et la culture, Fonds du patrimoine culturel québécois, Fonds de lutte contre la pauvreté, Fonds de conservation et d’amélioration du réseau routier, Fonds de la recherche en santé, Fonds de la recherche sur la nature et les technologies, etc.

Celui dont on vient d’annoncer la création se distingue déjà… par son indigence linguistique : il s’appelle «Fonds capital culture Québec»…

Autrefois, quand la rectitude politique ne nous avait pas encore aseptisés, on aurait pu parler de langage « petit nègre ». Ou plus précisément de « petit nègre blanc d’Amérique »…

On dira donc simplement que ce sont des mots français servis à la mode anglaise, en souhaitant que la loi qui viendra concrétiser cette intention gouvernementale corrige aussi ce nom bâtard.