À Saint-Jean-Port-Joli, le chemin du Roy suit le tracé établi par les grands voyers au début du XVIIIe siècle ; il se prolonge dans la rue de l’Ermitage et la rue des Artisans. À l’époque, les maisons ont souvent précédé la route et cette dernière a suivi les maisons. En 1937, pour accommoder les véhicules automobiles, les autorités ont décidé de réduire les courbes dans le village et de sabrer dans cet aménagement bicentenaire en redressant la route 2, dite « route nationale » (aujourd’hui la 132), entre l’église et la croix de Tempérance (érigée en 1939). « Le chemin que l’on a tracé en 1937 a défiguré le coin, écrivait Gérard Ouellet dans Ma paroisse en 1946 (p. xi), mais on n’y peut rien ». Mais aurait-on pu faire autrement ? Sûrement. On a bien contourné et préservé le cœur du village à Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier, Berthier, Cap-Saint-Ignace…

Saint-Jean-Port-Joli vers 1905 (coll. privée)

Saint-Jean-Port-Joli en 1947; à l’extrême-gauche, la boulangerie Caron (coll. BANQ).

***

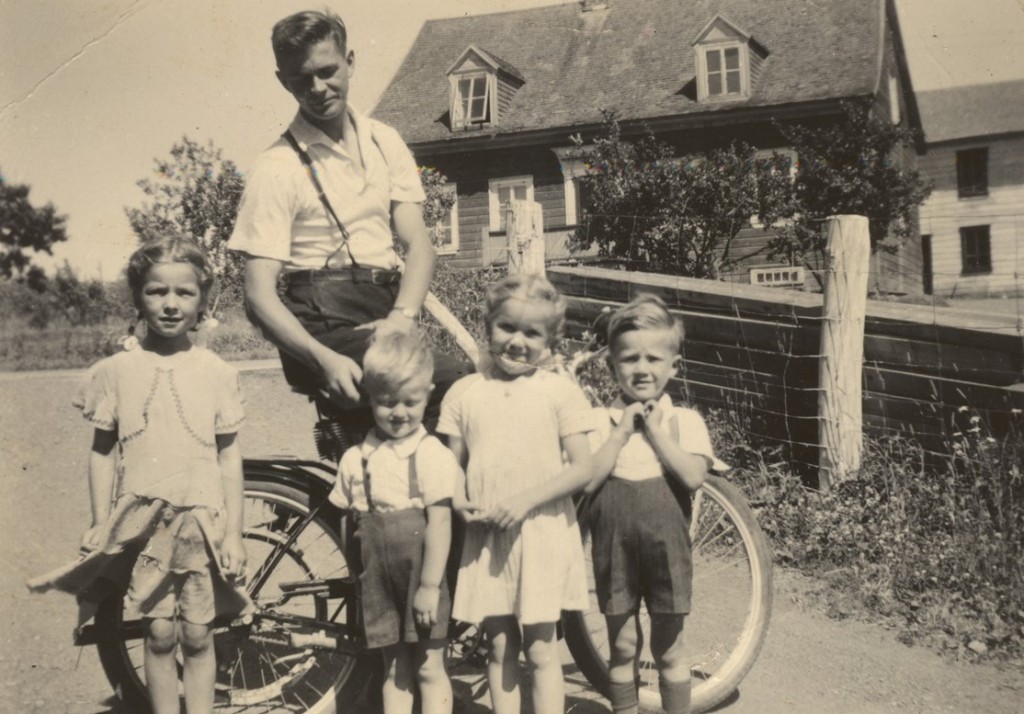

Je suis né le 23 octobre 1948, quatrième d’une famille de « babyboomers » typique, dans la maison qui porte aujourd’hui le numéro 11, chemin du Roy Est, soit dans la « basse-ville », comme le journaliste Louis Morneau désignait cette partie de sa paroisse natale dans L’Action catholique du 2 septembre 1945 : « [Le village de Saint-Jean-Port-Joli] présente ce détail topographique d’être, pour ainsi parler, coupé en deux par une côte raide et tournante (la côte de l’église), laquelle le divise en deux parties bien tranchées, qu’on pourrait appeler le bas-village et le haut-village… comme, à Québec, on dit la basse-ville et la haute-ville ».

La « Basse-ville » vers 1945, avant l’ouverture des chemins l’hiver (coll. privée).

Saint-Jean-Port-Joli vers 1950 (coll. privée).

La « partie haute », poursuivait-il, « est le quartier bourgeois, fashionable » et « sans contredit, la plus belle, la plus intéressante. […]. On n’y voit guère que des vergers magnifiques, des jardins splendides, des fouillis d’arbustes en fleurs, et surtout des arbres superbes — érables, châtaigniers, peupliers — qui voilent en partie, qui cachent même quasi complètement les résidences bourgeoises, dont plusieurs, fort anciennes — telle celle de M. le notaire Deschênes — sont d’un style noble et bien français. »

C’est effectivement en haut de la côte qu’on trouvait les « institutions » (église, presbytère, salle municipale, bureau de poste, bureau d’enregistrement, etc.), les professionnels (médecins, notaires, arpenteurs, etc.), le chic Castel des falaises, le réputé marchand général Lavallée.

Toujours selon Morneau, « la partie basse du village en est en quelque sorte, le quartier populaire : n’y résident guère que des gens laborieux, navigateurs et tâcherons, ainsi que des rentiers modestes ».

***

Mes parents ont pris possession de cette propriété le 26 octobre 1947, après avoir vécu trois ans dans leur première maison (aujourd’hui le numéro 17), acquise en septembre 1944, et avoir précédemment passé un an à loyer dans ce qui est aujourd’hui le café Bonté divine (le numéro 2) après leur mariage en juillet 1943.

Le boulanger Benoît Caron a occupé cette maison quelques années (1944-1947) avant d’aller s’établir sur la rue du Quai. Son départ marquait la fin d’une série de boulangers sur cet emplacement, le précédent ayant été Alphonse Abel dont l’enseigne traînait encore dans la cave pendant mon enfance.

La maison vers 1920, du temps de la boulangerie (coll. privée).

Après rénovation, au début des années 1960 (coll. privée).

Après rénovation, au début des années 1960 (coll. privée).

La boulangerie se trouvait dans une annexe érigée perpendiculairement au bâtiment principal, une maison québécoise typique au toit galbé recouvert de tôle à baguette. La déclivité du terrain faisait en sorte que le boulanger travaillait dans l’équivalent d’un rez-de-chaussée. Une fois les équipements enlevés, nous avons pu disposer d’un bel espace de jeu avec plancher de ciment. Notre cuisine se trouvait à l’étage. Cette annexe a été remplacée par une construction plus moderne en 1961 et le terrain a été mis au niveau avec la rue.

Si la boulangerie a disparu en arrière, une autre entreprise est entrée en avant en 1947. Mon père était « secrétaire gérant » de la Société coopérative agricole locale fondée en 1942 et, jusqu’à l’installation de ses bureaux « à la Station », le « siège social » était chez nous, « première porte à gauche » en entrant, dans ce qui était auparavant le salon. Le personnel de soutien était réduit au minimum : une secrétaire, la sœur de maman, qui a résidé chez nous jusqu’en 1958.

Devant la maison se trouvait un immense érable à Giguère qui servait de portail de jeu naturel. On y grimpait pour le plaisir et aussi, par défi, comme atteindre la lucarne et pénétrer dans ma chambre, et même traverser le toit pour redescendre par un balcon à l’arrière… Le fameux arbre a aussi servi de support pour un trapèze, un « câble de Tarzan » et quoi encore ! Le tout « avec pas de casque ».

Denis, Germain et Annette vers 1947 ; à l’arrière-plan, la maison du barbier Cloutier (coll. privée).

Denis, Germain et Annette vers 1947 ; à l’arrière-plan, la maison du barbier Cloutier (coll. privée).

Gaston (1950?). Devant la maison, le parterre était plus bas qu’aujourd’hui et clôturé; à l’arrière-plan, la maison du bedeau Chouinard (coll. privée).

À l’arrière de la maison, on pouvait jouer à la balle-molle (tant que les joueurs ne frappaient pas trop fort), entre la maison et la « grange », mais la majeure partie de l’espace était occupée par un jardin comprenant un potager, des framboisiers et quelques arbres fruitiers, plutôt bons pour le poêle à bois, mis à part celui qui produisait de délicieuses prunes « blanches », celles, disait-on, qui sont rouges, quand elles sont encore « vertes », et jaunes à maturité…

Quant à la grange, elle était à cheval sur deux époques. Utilisée pour l’automobile à un bout, elle avait encore des stalles pour les chevaux à l’autre, avec un carreau pour évacuer le crottin à l’arrière, ce qui avait donné un sol propre à la croissance de la rhubarbe dans le jardin.

***

Notre voisin de gauche (numéro 9) était Gérard Fortin, un marin devenu sculpteur comme ses maîtres les Bourgault. Il avait sa boutique derrière la maison, dans un hangar qu’il avait haussé d’un étage. L’atelier proprement dit était bien éclairé à l’ouest; Gérard préparait son bois au rez-de-chaussée, plus sombre et poussiéreux. À quelques reprises, je lui ai demandé de couper du bois sur son banc de scie pour faire des flèches ou un cerf-volant.

Gérard sculptait diverses choses, dont des lampes, des bols à salade en forme de feuille d’érable et d’autres petits objets chéris des touristes. Son frère Laurent a travaillé là avant que Gérard n’aille installer un nouvel atelier à l’est du village. Son épouse, Aimée Chouinard, l’assistait dans la finition de certaines pièces, mais elle avait d’autres intérêts et donnait notamment des cours de piano aux filles du voisinage.

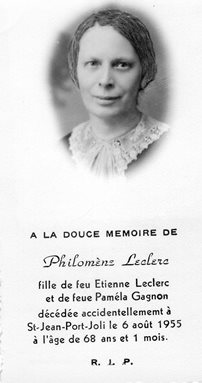

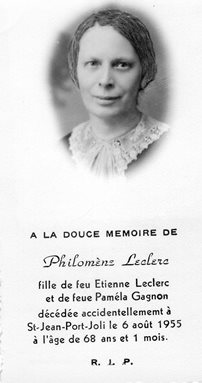

Les Fortin n’avaient pas d’enfants, mais ne vivaient pas seuls. Aimée s’est occupée de son père, l’ancien capitaine Euclide Chouinard, veuf depuis 1945 et mort en 1960 (dont elle a probablement hérité la maison) et de son oncle Edmond Robichaud (mort en 1959), un « vieux garçon » surnommé « le p’tit bossu » — à une époque où on ne s’enfargeait pas dans les handicaps ni les identités. Vivait là aussi Philomène Leclerc, « vieille fille » de son état, secrétaire de la fraternité du Tiers-Ordre et membre de plusieurs autres congrégations, « zélatrice [distributrice] de plusieurs annales », dont celles de la bonne sainte Anne, heurtée mortellement le 6 août 1955 par l’automobile d’un aviateur de l’Ontario…

Vue aérienne vers 1950. De g. à d., première rangée (sur la route 132, la pharmacie Cloutier et le restaurant; sur la deuxième, de l’arrière, les maisons de P. Pelletier, d’A. Deschênes, de G. Fortin, de G. Normand et de Z. Caron; sur la troisième, de l’autre côté du chemin, le toit de la maison d’A. Chouinard, les maisons du barbier Cloutier et de G. Ouellet; plus haut, une partie de la maison R. Legros et la maison d’A. Bois; au fond, la rue Verreault (coll. privée).

Entre la maison de Gérard Fortin et celle de Georges Normand (numéro 7), un étroit passage permettait de se rendre au restaurant Chez Lucien (aujourd’hui l’Espace Plastiques Gagnon), où se trouvaient l’arrêt d’autobus et, plus tard, une salle de billard, au garage Dionne (aujourd’hui la Société des alcools) ou au quai en passant par la cour des Normand qui joignait celle du restaurant et en évitant ainsi les détours par les voies officielles. En fait, « Ti-Georges », qui était « chauffeur de taxi », se rendait plus directement à la route nationale en empruntant ce raccourci, surtout quand il est devenu chauffeur d’autobus scolaires. Pour atteindre la même destination, nous coupions même souvent au plus court en passant entre la boutique et la maison de Gérard, la clôture entre lui et son voisin laissant un passage qu’il aurait pu facilement fermer ou nous interdire.

***

Georges Normand et sa femme Joséphine Cloutier étaient tous deux originaires du Trois-Saumons. Ils habitaient l’ancienne maison du capitaine David Toussaint, décédé en 1943. Mariés en 1944, ils avaient quatre enfants qui ignoraient, comme nous, leur futur statut de « babyboomers ». La sœur de Georges, Lucie, est décédée dans la grande tragédie aérienne de l’Obiou en novembre 1950 ; sa femme était la sœur du bien connu « Ti-Blanc », propriétaire du restaurant La Coupe au lac Trois-Saumons.

C’est chez les Normand que je crois avoir vu la première fois un appareil de télévision, un après-midi, après l’école. Monsieur Normand était assis devant l’appareil, somnolant, en attendant un appel ou le début des émissions qui ne commençaient alors qu’en fin d’après-midi. À l’écran, « la mire », avec la tête de l’Indien et toutes ces lignes qui permettaient d’ajuster l’appareil. Pas très intéressante, la télé… Par la suite, je me souviens d’y être allé pour regarder Les Plouffe, le mercredi, à 8 h 30, mais pas question de regarder la lutte qui suivait à 9 h.

***

Je n’ai pas grand souvenir des occupants de la maison suivante (numéro 5), chez « Zodique » (Zotique) Caron, sinon d’avoir vu un homme en fauteuil roulant sur le perron. Mes sœurs me rappellent que ce monsieur, Philippe Caron, était célibataire et vivait avec deux autres célibataires, ses sœurs Annette et Marguerite.

Le voisin à l’ouest était « Ti-Coq », né Philias Fournier, marié en premières noces avec Joséphine Legros (la première des 26 enfants d’Albert Legros…) et en deuxièmes noces avec Laura Gosselin. Le couple était sans enfants, lui. Annexée à leur maison, une petite boucherie exploitée par des Giasson, puis Thomas Morneau.

À cette époque, la route de l’Église (aujourd’hui la route 204) ne se rendait pas à la « route nationale ». Les piétons pouvaient cependant passer droit puisqu’il y avait un sentier, le « charcotte » (short cut), qui menait (lui aussi !) dans la cour arrière du restaurant Chez Lucien et, de là, à la route 2 (aujourd’hui la route 132). Les véhicules, eux, devaient tourner à droite, vers l’église, ou à gauche, vers la rue du Quai. (Une légende familiale veut que ma mère mettait les patates au feu quand elle entendait les pneus de l’auto paternelle crisser dans la courbe, en tournant à droite, la cuisson étant parfaite quand il revenait à la maison après être passé au bureau de poste…)

La boucherie dévastée en 1967 (coll. privée).

La boucherie dévastée en 1967 (coll. privée).

Mais, ça ne tournait pas toujours. C’est ce qui est arrivé en 1967, quand un camionneur manquant de freins a déversé son chargement de bois sur la boucherie, ce qui présageait la fin de la résidence de Ti-Coq et du « charcotte ». Quelques années plus tard, la 204 était prolongée : notre jardin était exproprié, notre « derrière » était exposé à la circulation, mais on gagnait une sortie rapide vers la 132.

***

Le magasin général de Théophile Duval est devenu la maison funéraire De la Durantaye et Fils qui se trouve sur la partie ouest du chemin du Roy, mais il faut en dire un mot car il faisait partie de « notre monde ».

Bien placé sur le chemin des écoliers, l’établissement offrait une grande variété de friandises, des cigarettes « à la cenne », le matériel pour réparer les pneus de bicyclette et les pétards, qu’il était bien interdit d’apporter chez nous, qu’ils soient à mèche ou en rouleaux.

« Thophile » devait bien exister, mais je ne me rappelle pas l’avoir vu ; c’est son épouse, communément appelée « la mère Thoph’ » (ou sa fille Marie-Louise, qui hérita du magasin en 1957), qui officiait au comptoir sous lequel était cachée la « planche à punch » (punchboard). Il s’agissait d’une planchette percée de nombreuses alvéoles contenant chacune un petit papier enroulé qu’on poussait (« punchait ») avec un poinçon pour découvrir… qu’on ne gagnait jamais le pactole annoncé.

En face de « chez Thophile », la maison qui abrite aujourd’hui la Coureuse des grèves (300, route de l’Église) a vu passer plusieurs personnages notables, de mon temps, dont le taxi Salluste Deschênes, surnommé parfois « Bataille », à cause de son patois, et un « Ti-Louis », qui ne prenait pas toujours la peine de s’habiller complètement pour sortir…

De l’autre côté de la rue (dans une maison qui a aujourd’hui son adresse sur la route de l’Église) vivait la famille de Georges Morneau, ferblantier de père en fils, fort sollicité pour réparer les casseroles des « sucriers » et père de cinq filles, en partie « babyboomers » elles aussi.

(Suite à https://blogue.septentrion.qc.ca/gaston-deschenes/2022/11/30/le-petit-monde-du-chemin-du-roy-des-annees-cinquante-et-soixante-2/)